ゴールデンウイーク、いかがお過ごしですか?

当方、カレンダー通りの休みですので、今日は「普通の」週末です。

なので、前々からやりたかった家のシャッターの修理や窓扉(アルミサッシ)の調整、玄関周りの清掃等を行っておりました。

そして、久しぶりのED70です。

秋の運転会には是非、完成品を持参したいと思います。

前回は、ヤスってしまった雨樋の修復作業でした。

雨樋材に、t=0.2mm、幅0.5mmの真鍮帯材を使用したところ、上手くいきませんでした。

多分、材質問題ではないと思いますが、一応「同じサイズの洋白帯材」を購入し再チャレンジです。

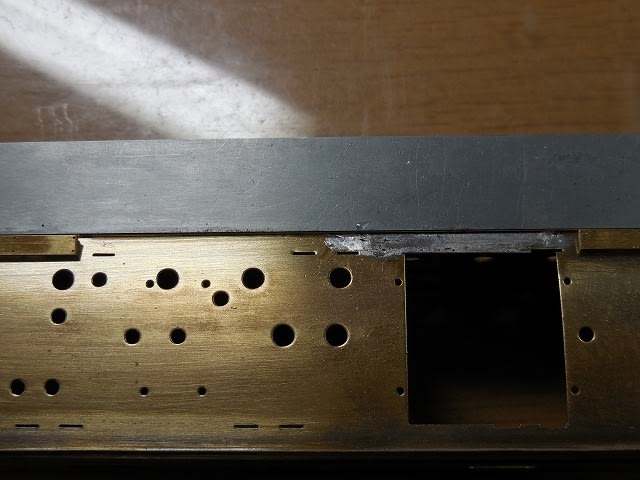

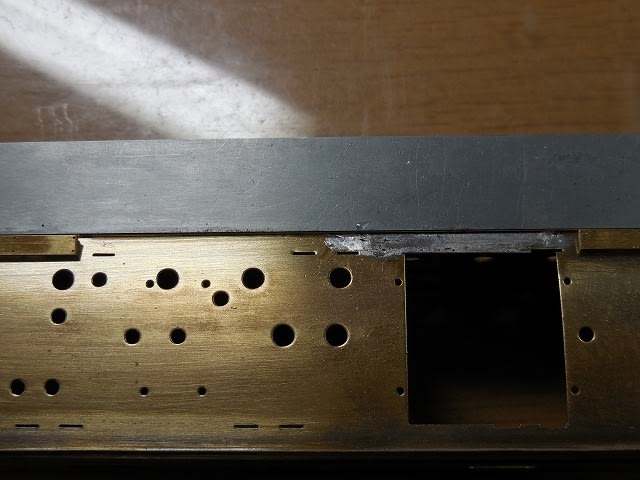

雨樋の位置決めをするため、ランボードを並べておきます。

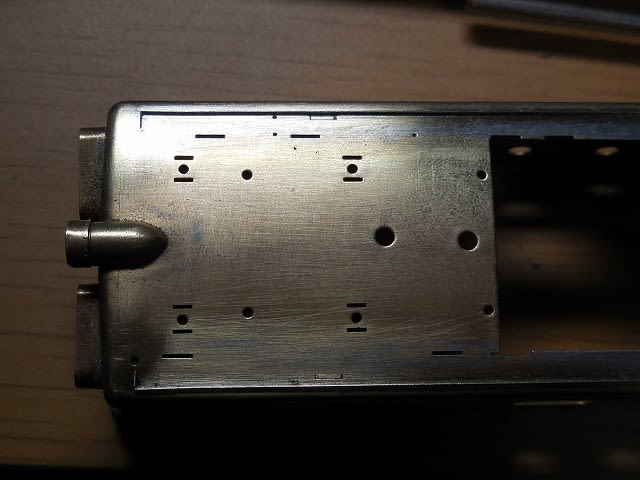

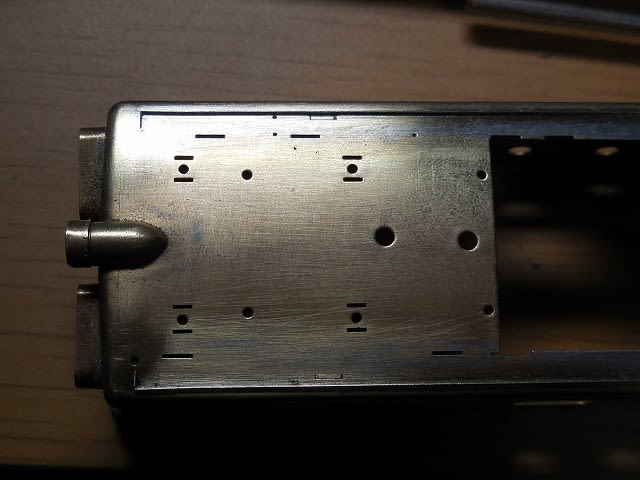

いつもの様に(←喝采ですね?)、はんだ付け専用のステンレス定規を取り付け位置に当て、帯材を添えながらマスキングテープで仮止めをします。

こんな感じで。

前後も適当な位置で仮止めします。

「所詮紙テープの仮止めなんて」ということなかれ。

結構、これで位置決めが出来るんですよ。

雨樋をはんだ付けするときは、片側からのはんだ付けが推奨されていますが、私は中央部からすることが多いです。

好みの問題ですが。

全部はんだ付けをして、余分なはんだを除去するとこんな感じです。

雨樋は運転大部分で折れ曲がっていますので、この部分を再現します。

同じ帯材を斜めにカットして1.5mm程度に切り出します。

こんな感じです。

フラックスとはんだをタップリ流して、手早く固定します。

後は、少しずつ位置を決めていきます。

こんな感じ。

ランボードや汽笛を置いて干渉が無いことを確認します。

時間切れの為、反対側の加工は次回に持ち越しです。

当方、カレンダー通りの休みですので、今日は「普通の」週末です。

なので、前々からやりたかった家のシャッターの修理や窓扉(アルミサッシ)の調整、玄関周りの清掃等を行っておりました。

そして、久しぶりのED70です。

秋の運転会には是非、完成品を持参したいと思います。

前回は、ヤスってしまった雨樋の修復作業でした。

雨樋材に、t=0.2mm、幅0.5mmの真鍮帯材を使用したところ、上手くいきませんでした。

多分、材質問題ではないと思いますが、一応「同じサイズの洋白帯材」を購入し再チャレンジです。

雨樋の位置決めをするため、ランボードを並べておきます。

いつもの様に(←喝采ですね?)、はんだ付け専用のステンレス定規を取り付け位置に当て、帯材を添えながらマスキングテープで仮止めをします。

こんな感じで。

前後も適当な位置で仮止めします。

「所詮紙テープの仮止めなんて」ということなかれ。

結構、これで位置決めが出来るんですよ。

雨樋をはんだ付けするときは、片側からのはんだ付けが推奨されていますが、私は中央部からすることが多いです。

好みの問題ですが。

全部はんだ付けをして、余分なはんだを除去するとこんな感じです。

雨樋は運転大部分で折れ曲がっていますので、この部分を再現します。

同じ帯材を斜めにカットして1.5mm程度に切り出します。

こんな感じです。

フラックスとはんだをタップリ流して、手早く固定します。

後は、少しずつ位置を決めていきます。

こんな感じ。

ランボードや汽笛を置いて干渉が無いことを確認します。

時間切れの為、反対側の加工は次回に持ち越しです。