「ボートを...」の著者は辻征夫.

出版社は書肆山田 (1999).しょしやまだと読むのだと思う.詩集専門の出版社 らしい.

定価は 1800 円.半透明の帯に曰く:

ポケットの底で糸屑と悲痛な思いをいっしょくたにもみしだいている一見ごく普通の一人の男.そのもどかしげな唇から,ことばの星々が噴き上げられる.ふいに立ち現れる 不可思議の世界.

初版.1 ページ立ち読みして 500 円で購入.

じつは著者の名前を見たのは初めて.ウィキペディアによれば,1939浅草生まれの向島育ち.2000年1月,脊髄小脳変性症闘病中急逝とのこと.

「彼の詩作品は、ライト・バースなどと呼び慣わされていて、軽い、つまりは厚味のない作品であるかのように見なされているが、実際にその作品を注意深く読むならば、重層的時空間が混沌として現前する、特異な体験を呼び起こすものであることが多い。」と紹介されていた.

これは120ページ強に9編の,詩ではなくて,短編小説集.ほとんどが同人誌に発表されたもので,あとがきによれば,友人たちのあいだでは好評だったが,事実をそのまま書いたエッセイと思われたらしい.

けっこう深刻なことがさらりと書いてある.

「妹が私を見ているときは私はよそを見ていて,妹がどこかよそを見ているときに私は妹の顔を見た」という調子の文章である.

俳号「貨物船」だそうで

炎天や電柱がみな曲がってら

月ガ出タ煙突高シサノヨイヨイ

などの俳句が小説に出て来る.本気なのか,小説のために作ったのか,よくわからない.

出版社は書肆山田 (1999).しょしやまだと読むのだと思う.詩集専門の出版社 らしい.

定価は 1800 円.半透明の帯に曰く:

ポケットの底で糸屑と悲痛な思いをいっしょくたにもみしだいている一見ごく普通の一人の男.そのもどかしげな唇から,ことばの星々が噴き上げられる.ふいに立ち現れる 不可思議の世界.

初版.1 ページ立ち読みして 500 円で購入.

じつは著者の名前を見たのは初めて.ウィキペディアによれば,1939浅草生まれの向島育ち.2000年1月,脊髄小脳変性症闘病中急逝とのこと.

「彼の詩作品は、ライト・バースなどと呼び慣わされていて、軽い、つまりは厚味のない作品であるかのように見なされているが、実際にその作品を注意深く読むならば、重層的時空間が混沌として現前する、特異な体験を呼び起こすものであることが多い。」と紹介されていた.

これは120ページ強に9編の,詩ではなくて,短編小説集.ほとんどが同人誌に発表されたもので,あとがきによれば,友人たちのあいだでは好評だったが,事実をそのまま書いたエッセイと思われたらしい.

けっこう深刻なことがさらりと書いてある.

「妹が私を見ているときは私はよそを見ていて,妹がどこかよそを見ているときに私は妹の顔を見た」という調子の文章である.

俳号「貨物船」だそうで

炎天や電柱がみな曲がってら

月ガ出タ煙突高シサノヨイヨイ

などの俳句が小説に出て来る.本気なのか,小説のために作ったのか,よくわからない.

山陽本線で標高が最も高いのは八本松駅で,梅雨の合間に,そこから見える山に登ろうというお話があり,J 子が乗り気だったので参加.7人の高齢者団体.曾場ケ城山.607m.

学生時代のハイキングコースはゴミだらけだったと記憶しているが,まったく清潔な登山道だった.

雨上がりで湿度が高く,短パン+虫が好かないスプレーという装備でのぞんだが,スプレーはさっぱり効かす.蛇が2-3度出没したが,むこうで逃げてくれた.熱中症にもかからず無事下山.

これは見かけたキノコたち.

ビニール袋だとキノコはぐちゃぐちゃになってしまうというので,ご持参の牛乳の空きパックにキノコを詰めたご婦人も.食べるつもりはない,図鑑で見るのだけだそうだ.

ところで,トムラウシの遭難報道への正直な感想は,60歳過ぎて,何かあったら,すぐ死ぬものなんだなということ.

この日われわれが歩いたのは3時間強だったが,混成中高年登山の一日の行程としては6時間が限度だろう.

でも事故がいやだと,もう高山のお花畑も雪渓も,夢のまた夢になってしまう.

学生時代のハイキングコースはゴミだらけだったと記憶しているが,まったく清潔な登山道だった.

雨上がりで湿度が高く,短パン+虫が好かないスプレーという装備でのぞんだが,スプレーはさっぱり効かす.蛇が2-3度出没したが,むこうで逃げてくれた.熱中症にもかからず無事下山.

これは見かけたキノコたち.

ビニール袋だとキノコはぐちゃぐちゃになってしまうというので,ご持参の牛乳の空きパックにキノコを詰めたご婦人も.食べるつもりはない,図鑑で見るのだけだそうだ.

ところで,トムラウシの遭難報道への正直な感想は,60歳過ぎて,何かあったら,すぐ死ぬものなんだなということ.

この日われわれが歩いたのは3時間強だったが,混成中高年登山の一日の行程としては6時間が限度だろう.

でも事故がいやだと,もう高山のお花畑も雪渓も,夢のまた夢になってしまう.

古徳景子 + POZO.カフェ・ホクストン.

古徳さんはクラシックのマリンバ奏者でメキシコの大学の先生 (正確には チャパス州立科学&芸術大学マリンバ科・打楽器科准教授) という程度の知識しかなかった.ちなみに ふたり組ポゾのおひとりはアルゼンチンの音楽大学の教授,おひとりはアルゼンチンのオーケストラの打楽器奏者とのこと.

しかし演奏内容はカフェにふさわしく,ある意味で予期せぬものだった.

3人で1台のマリンバを弾く

ひとりがマリンバ・ひとりがギター・ひとりがパーカッション

リベルタンゴなどの マリンバソロ

ポゾのふたりのうたと演奏

等 いろんな組み合わせ.アルゼンチン音楽が大半で,ときどき日本のうた.

シンガー・ソングライターとしての古徳さんがマリンバを弾きながら歌う曲もあった.

この前ブラジル音楽を聴いたばかりだが,明るいブラジルに対して,哀愁のアルゼンチン音楽という感じ.旋律も短調寄り.マリンバは日本と同様にアルゼンチンでもメジャーな楽器ではないというが,管楽器不在という編成がフィット.

マリンバは Marimba One というカリフォルニア製で,5オクターブあると大の大人が3人並んで弾いても違和感がない.

観客側から見たときに共鳴管のつくるカーブは,日本製の楽器にはないものだ.

ホクストンでは演奏のバックが瀬戸内海.演奏とともに風景も暮れていき,帰るときは真っ暗だった.

(この写真は当夜のものではなく,古徳さんのHPから拝借しました.)

古徳さんはクラシックのマリンバ奏者でメキシコの大学の先生 (正確には チャパス州立科学&芸術大学マリンバ科・打楽器科准教授) という程度の知識しかなかった.ちなみに ふたり組ポゾのおひとりはアルゼンチンの音楽大学の教授,おひとりはアルゼンチンのオーケストラの打楽器奏者とのこと.

しかし演奏内容はカフェにふさわしく,ある意味で予期せぬものだった.

3人で1台のマリンバを弾く

ひとりがマリンバ・ひとりがギター・ひとりがパーカッション

リベルタンゴなどの マリンバソロ

ポゾのふたりのうたと演奏

等 いろんな組み合わせ.アルゼンチン音楽が大半で,ときどき日本のうた.

シンガー・ソングライターとしての古徳さんがマリンバを弾きながら歌う曲もあった.

この前ブラジル音楽を聴いたばかりだが,明るいブラジルに対して,哀愁のアルゼンチン音楽という感じ.旋律も短調寄り.マリンバは日本と同様にアルゼンチンでもメジャーな楽器ではないというが,管楽器不在という編成がフィット.

マリンバは Marimba One というカリフォルニア製で,5オクターブあると大の大人が3人並んで弾いても違和感がない.

観客側から見たときに共鳴管のつくるカーブは,日本製の楽器にはないものだ.

ホクストンでは演奏のバックが瀬戸内海.演奏とともに風景も暮れていき,帰るときは真っ暗だった.

(この写真は当夜のものではなく,古徳さんのHPから拝借しました.)

「空気のなくなる日」は,小学生のとき 2-3 回見た映画である.テレビはもちろんなくて,映画館の敷居も高かった時代.会場は,あるときは夜の校庭.あるときは連結した教室だった.

説明すると,学校に体育館・講堂などはもちろんなくて,それどころか二部授業だった.戦災で焼けた校舎が再建出来ず,ひとつの教室を午前中と午後で違う学年がタイムシェアするのだ.

教室の間仕切りは取り外し可能で,ぶち抜いて連結するとたてに長いひとつの部屋になった.入学式・卒業式などはぶち抜き教室でとりおこなわれ,映画もこの種の式典と並ぶハレの行事であった,

たいてい途中でフィルムが切れて,白けた気分になった.

映画は明治末期,地球にハレーすい星が接近する.その影響で地球上から空気がなくなるという噂が流れ,いなかの村は大騒ぎというドタバタ.詳しい情報はウェブにみつかった.

ところがこれが,自分の記憶の中では,日蝕になると空気が無くなるというストーリーに転化してしまい.何十年かそう思い込んでいたのだ.数年前に同年輩のグループで思い出話をするまでわからなかった.

当時の小学生としては,日蝕も彗星も同じようなものだった.

というわけで,日蝕と聞くとこの映画を思い出す.

amazon によればこの原作の絵本が出版されている.この表紙は,金持ちの家の子どもがタイヤのチューブを何本も体に巻き付けてその日に備えている場面である.貧乏人は死を覚悟しなければならない.怖い映画という記憶があるが,デマを大本営発表やマスコミ報道に置き換えれば,なかなかの重喜劇だったのだろう.

ウェブでは1949制作,1954公開とある.「空気のなくなる日」を見たのはぜったい1954年よりも早かったはずだ.

1954年には「七人の侍」が公開され,すでに我が私鉄沿線に整備されていた映画館で見た記憶がある...私の記憶は当てになりませんけどね.

説明すると,学校に体育館・講堂などはもちろんなくて,それどころか二部授業だった.戦災で焼けた校舎が再建出来ず,ひとつの教室を午前中と午後で違う学年がタイムシェアするのだ.

教室の間仕切りは取り外し可能で,ぶち抜いて連結するとたてに長いひとつの部屋になった.入学式・卒業式などはぶち抜き教室でとりおこなわれ,映画もこの種の式典と並ぶハレの行事であった,

たいてい途中でフィルムが切れて,白けた気分になった.

映画は明治末期,地球にハレーすい星が接近する.その影響で地球上から空気がなくなるという噂が流れ,いなかの村は大騒ぎというドタバタ.詳しい情報はウェブにみつかった.

ところがこれが,自分の記憶の中では,日蝕になると空気が無くなるというストーリーに転化してしまい.何十年かそう思い込んでいたのだ.数年前に同年輩のグループで思い出話をするまでわからなかった.

当時の小学生としては,日蝕も彗星も同じようなものだった.

というわけで,日蝕と聞くとこの映画を思い出す.

amazon によればこの原作の絵本が出版されている.この表紙は,金持ちの家の子どもがタイヤのチューブを何本も体に巻き付けてその日に備えている場面である.貧乏人は死を覚悟しなければならない.怖い映画という記憶があるが,デマを大本営発表やマスコミ報道に置き換えれば,なかなかの重喜劇だったのだろう.

ウェブでは1949制作,1954公開とある.「空気のなくなる日」を見たのはぜったい1954年よりも早かったはずだ.

1954年には「七人の侍」が公開され,すでに我が私鉄沿線に整備されていた映画館で見た記憶がある...私の記憶は当てになりませんけどね.

深夜の雷で目が覚めてしまった.

きのうのブログは Setharesd 先生の著作を紹介するという目的なら,あれでいいと思うが,フーリエ解析に関する記述は荒っぽすぎたと反省している.

物理・数学に堪能な方と,興味のない方は.どちらも以下をパスして下さい.

このたびの応用という視点からは,フーリエ解析の対象は時間的に繰り返す現象である.

音は空気の往復が繰り返す現象であって,繰り返しの頻度がピッチである.繰り返しが連続する時間を,楽譜では二分音符・四分音符...で指定する.

リズムは,楽譜では二分音符・四分音符...が繰り返す現象である.ただし,二つの隣り合う音符はスラーで結ばれていない限り独立している.休止符で分離していることもある.

リズムを構成するのはパルスであって,パルスの中身を覗くとピッチが詰まっている.

ピッチは連続的,リズムは孤立散発的だが,フーリエ解析はどちらも相手に出来る.

音楽に対して理想的なフーリエ解析を行えば,ピッチが高周波数側・リズムが低周波数側に現れる (もっと低周波数側を見れば,コーラスを何回繰り返したかが分かるかもしれない).

これをいっぺんに計算すると,膨大な記憶容量が必要で,時間もかかる.

ピッチは音高・音色を決めるが,ピッチだけに注目すれば音符の継続時間ていどを計算すればいい (どういう計算かは理工系の教科書やウェブに説明されている: カットの本は絶版?).リズムに注目するときは,ある程度長時間にわたり,音があるか・ないかの規則性だけに注目する.

このように2段階に分けて解析しないと,いくら優秀な計算機でも追いつかない.

温度が昼高く夜は低いというのも繰り返し現象だし,夏高く冬は寒いというのも繰り返し現象である.温度を秒刻みで測定することは可能だが,夏冬の温度変化の解析に秒刻みのデータは不要である.

同じように,ピッチとリズムでも相手にするデータは変えなければならないのだが,市販のパソコンのハードとフリーに近いソフトでは,意外なことに,ピッチに比べるとリズムの解析のほうが難しい.

数学と現実の違いも問題.フーリエ解析という数学は現象が永久に続くことを前提にしている.しかしそんな現象はない.どんなに長い音楽でもいつかは終わる.地球の自転・公転もいつかは終わる.そこで有限のデータを無限に見せかけるための操作 (窓関数) を行う.

この窓関数はパソコンのソフトでもいくつか用意されているが,どれを使えば良いかは分からない.

フーリエ解析は極めて明解だが,実際の現象に適用すると,やるひとのさじ加減で結果が変わったりする.

なにごともそうなんだろうけれど.

この稿未完.ただし 続かないかもしれません.

きのうのブログは Setharesd 先生の著作を紹介するという目的なら,あれでいいと思うが,フーリエ解析に関する記述は荒っぽすぎたと反省している.

物理・数学に堪能な方と,興味のない方は.どちらも以下をパスして下さい.

このたびの応用という視点からは,フーリエ解析の対象は時間的に繰り返す現象である.

音は空気の往復が繰り返す現象であって,繰り返しの頻度がピッチである.繰り返しが連続する時間を,楽譜では二分音符・四分音符...で指定する.

リズムは,楽譜では二分音符・四分音符...が繰り返す現象である.ただし,二つの隣り合う音符はスラーで結ばれていない限り独立している.休止符で分離していることもある.

リズムを構成するのはパルスであって,パルスの中身を覗くとピッチが詰まっている.

ピッチは連続的,リズムは孤立散発的だが,フーリエ解析はどちらも相手に出来る.

音楽に対して理想的なフーリエ解析を行えば,ピッチが高周波数側・リズムが低周波数側に現れる (もっと低周波数側を見れば,コーラスを何回繰り返したかが分かるかもしれない).

これをいっぺんに計算すると,膨大な記憶容量が必要で,時間もかかる.

ピッチは音高・音色を決めるが,ピッチだけに注目すれば音符の継続時間ていどを計算すればいい (どういう計算かは理工系の教科書やウェブに説明されている: カットの本は絶版?).リズムに注目するときは,ある程度長時間にわたり,音があるか・ないかの規則性だけに注目する.

このように2段階に分けて解析しないと,いくら優秀な計算機でも追いつかない.

温度が昼高く夜は低いというのも繰り返し現象だし,夏高く冬は寒いというのも繰り返し現象である.温度を秒刻みで測定することは可能だが,夏冬の温度変化の解析に秒刻みのデータは不要である.

同じように,ピッチとリズムでも相手にするデータは変えなければならないのだが,市販のパソコンのハードとフリーに近いソフトでは,意外なことに,ピッチに比べるとリズムの解析のほうが難しい.

数学と現実の違いも問題.フーリエ解析という数学は現象が永久に続くことを前提にしている.しかしそんな現象はない.どんなに長い音楽でもいつかは終わる.地球の自転・公転もいつかは終わる.そこで有限のデータを無限に見せかけるための操作 (窓関数) を行う.

この窓関数はパソコンのソフトでもいくつか用意されているが,どれを使えば良いかは分からない.

フーリエ解析は極めて明解だが,実際の現象に適用すると,やるひとのさじ加減で結果が変わったりする.

なにごともそうなんだろうけれど.

この稿未完.ただし 続かないかもしれません.

音楽のことを書きたいのだが,音楽に関係なく,聞こえる音そのものの周波数の周期 (ピッチ) は 100マイクロ-100ミリ秒である.ミリ (1/1000) とかマイクロ (1/1000,0000) とかいう単位が出てきたが,この周期そのものは人間には認識出来ない.

これよりずっと長く,およそ 1 秒台を周期とするのがリズムである.こちらは人間に認識出来る.

ピッチの継続時間 (midi 流に言えばエンベロープ) が音符に対応し,音符の長さは 0.1-10秒 というところだろうか.一方リズムのエンベロープは曲あるいは曲の一部分に対応する.

リズムとピッチは,心理的にはまったく別物に思えるが,物理的には似たものどうしだ.

ピッチの解析には古くからフーリエ変換が用いられている.それならリズムもフーリエで...と思ったが,簡単ではないことを思い知った.

パソコンで手に入るフーリエソフトは音声解析が対象なので,リズムのような長時間解析には無理がある.サンプルしたデータを間引けばいいのだが,その際アンチ・エイリアス・フィルタが必要...とか.

どうせどこかに同じようなことを考える暇人がいるだろうと思ったら,ずばり

William A. Sethares, "Rhythm and Transforms" Springer (2007)

という本があった.著者はウィスコンシン大の電子工学と計算機の教授で,暇に任せて...ではなくこれは研究テーマらしい.こんな研究室もあるのが,アメリカのよいところ.

この 214 ページには Brubeck の Take Five の 5:1 のスペクトルが!

!!!!!ただし,こんなことをいくらほじくっても,良い音楽が出来るわけではありません!!!!!

これよりずっと長く,およそ 1 秒台を周期とするのがリズムである.こちらは人間に認識出来る.

ピッチの継続時間 (midi 流に言えばエンベロープ) が音符に対応し,音符の長さは 0.1-10秒 というところだろうか.一方リズムのエンベロープは曲あるいは曲の一部分に対応する.

リズムとピッチは,心理的にはまったく別物に思えるが,物理的には似たものどうしだ.

ピッチの解析には古くからフーリエ変換が用いられている.それならリズムもフーリエで...と思ったが,簡単ではないことを思い知った.

パソコンで手に入るフーリエソフトは音声解析が対象なので,リズムのような長時間解析には無理がある.サンプルしたデータを間引けばいいのだが,その際アンチ・エイリアス・フィルタが必要...とか.

どうせどこかに同じようなことを考える暇人がいるだろうと思ったら,ずばり

William A. Sethares, "Rhythm and Transforms" Springer (2007)

という本があった.著者はウィスコンシン大の電子工学と計算機の教授で,暇に任せて...ではなくこれは研究テーマらしい.こんな研究室もあるのが,アメリカのよいところ.

この 214 ページには Brubeck の Take Five の 5:1 のスペクトルが!

!!!!!ただし,こんなことをいくらほじくっても,良い音楽が出来るわけではありません!!!!!

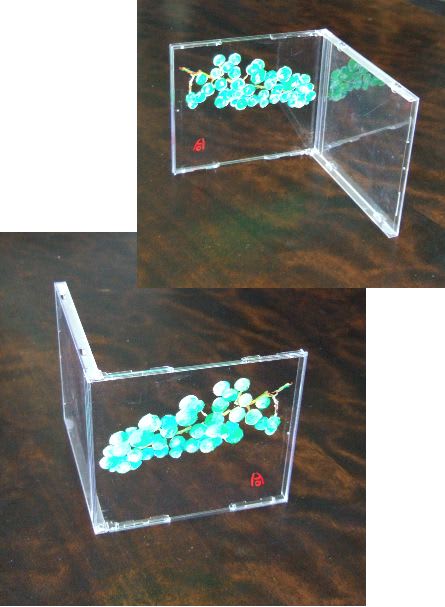

CD ケースに裏からアクリル絵具で描きました.

反省

面相筆で丁寧にひげを描いたのに見えなくなってしまった.

空から落ちてくる雪が黒っぽく見えるのとおなじで,白いバックでは白いひげも黒く描かなければならなかった.

でも...

じっとしているのに眼は光らせている,

きれいだけど言うことを聞きそうもない猫

無邪気な金魚.

このあたり うまく描けたと 自画自賛.

探してみたら「猫と金魚 cat and goldfish」は欧米のウェブで沢山ヒットした.

反省

面相筆で丁寧にひげを描いたのに見えなくなってしまった.

空から落ちてくる雪が黒っぽく見えるのとおなじで,白いバックでは白いひげも黒く描かなければならなかった.

でも...

じっとしているのに眼は光らせている,

きれいだけど言うことを聞きそうもない猫

無邪気な金魚.

このあたり うまく描けたと 自画自賛.

探してみたら「猫と金魚 cat and goldfish」は欧米のウェブで沢山ヒットした.

場所は黒瀬のブラック・アンド・タン.カーナビに「目的地周辺」と放り出された場所にはそれらしい建物は見当たらず.スーパーの駐車場から電話したら,2分ほどでマスターがお迎えにきて下さった.

テーブルが予約されていて,出演者側のおぐちゃんも入れて7人の H 大 J 研ミニ同窓会のようだった.

パゴージは今ブラジルで人気の音楽.ぼくの一夜漬けの理解では,踊らない,管楽器が入らない,ポップなサンバというところかな.

GRUPO ORIENTAL (オリエンタウと発音する) というグループで,太ったおじさんとあまり太ってないおじさんの双頭バンドらしい.太ったおじさんが名目上のリーダーでタイコをたたき,太ってないおじさんがギターの類を弾いてソロで歌う.mc はこのおふたりが交代で,あるいは漫才風にやる.

この日のメンバーは7人.あとの5人の内訳は,ギター1,キーボード1,パーカッション3 かな.男性4 女性3.コーラスは全員だが,もっぱらユニゾンかオクターブで,ハモったリはしないようだ.楽器はポルトガル語で紹介されたが,忘れた というより 覚える気がなかった.ベース不在は,そういうものなのか,ベーシストの都合が付かなかったのか 不明です.

ブラジルで流行っているという能天気な曲が多かった.たまにボサノバで陰影をつける.

日本の曲もパコージで,と おぐちゃんが竹内まりあの曲 (メロディは知ってるけどタイトル知りません) をソロで.彼女のヴォーカルは初めて聴きました.

アンコールのマシュケナダではマスターが ss をご披露.

記念写真にはせいぜいフィルタをかけたんだけど,知ってる人がみたら誰が誰か分かっちゃいますね.

1ステージ 90 分くらいを 2 回.ふつうのライブの 2 回分.終了後は岡山に帰るとのことだった.聴いてるほうは楽しかったが,さぞお疲れだったことでしょう.

テーブルが予約されていて,出演者側のおぐちゃんも入れて7人の H 大 J 研ミニ同窓会のようだった.

パゴージは今ブラジルで人気の音楽.ぼくの一夜漬けの理解では,踊らない,管楽器が入らない,ポップなサンバというところかな.

GRUPO ORIENTAL (オリエンタウと発音する) というグループで,太ったおじさんとあまり太ってないおじさんの双頭バンドらしい.太ったおじさんが名目上のリーダーでタイコをたたき,太ってないおじさんがギターの類を弾いてソロで歌う.mc はこのおふたりが交代で,あるいは漫才風にやる.

この日のメンバーは7人.あとの5人の内訳は,ギター1,キーボード1,パーカッション3 かな.男性4 女性3.コーラスは全員だが,もっぱらユニゾンかオクターブで,ハモったリはしないようだ.楽器はポルトガル語で紹介されたが,忘れた というより 覚える気がなかった.ベース不在は,そういうものなのか,ベーシストの都合が付かなかったのか 不明です.

ブラジルで流行っているという能天気な曲が多かった.たまにボサノバで陰影をつける.

日本の曲もパコージで,と おぐちゃんが竹内まりあの曲 (メロディは知ってるけどタイトル知りません) をソロで.彼女のヴォーカルは初めて聴きました.

アンコールのマシュケナダではマスターが ss をご披露.

記念写真にはせいぜいフィルタをかけたんだけど,知ってる人がみたら誰が誰か分かっちゃいますね.

1ステージ 90 分くらいを 2 回.ふつうのライブの 2 回分.終了後は岡山に帰るとのことだった.聴いてるほうは楽しかったが,さぞお疲れだったことでしょう.

ジャズ研は大学のサークル.サマコンはサマーコンサート.

ここで 4 月に入った新入生がいくつかコンボを作ってデビューする.各コンボには一人ずつ上級生が入る.上手いもあれば下手もありで,これを全部聴く(見る?) のは,つらいとはいえおもしろい.ご父兄もお出でになるが,写真を撮り,我が子の出番が終わるとそそくさとお帰りになるようだ.

今年は課題曲があって (去年もあったかもしれない) 「枯葉」を何回も聴かされた.

これはビブラフォンの入ったコンボ.新入生バンドにヴァイブが入ったのは開闢以来かも.そのヴァイブのソロはなかなかシュールだった.この写真ではみなさん堅くなっていたが,このあとサックスの白雪姫 (上級生) が登場し,俄然盛り上がった.枯葉のイントロとエンディングはアバンギャルドで,ヴァイビスト氏 (vibist, vibraphonist とか vibraharpist とも言う) はマレットで指揮をしていた.

最後のビッグバンドが聴きものだったらしいが,その前に失礼してしまいました.

ここで 4 月に入った新入生がいくつかコンボを作ってデビューする.各コンボには一人ずつ上級生が入る.上手いもあれば下手もありで,これを全部聴く(見る?) のは,つらいとはいえおもしろい.ご父兄もお出でになるが,写真を撮り,我が子の出番が終わるとそそくさとお帰りになるようだ.

今年は課題曲があって (去年もあったかもしれない) 「枯葉」を何回も聴かされた.

これはビブラフォンの入ったコンボ.新入生バンドにヴァイブが入ったのは開闢以来かも.そのヴァイブのソロはなかなかシュールだった.この写真ではみなさん堅くなっていたが,このあとサックスの白雪姫 (上級生) が登場し,俄然盛り上がった.枯葉のイントロとエンディングはアバンギャルドで,ヴァイビスト氏 (vibist, vibraphonist とか vibraharpist とも言う) はマレットで指揮をしていた.

最後のビッグバンドが聴きものだったらしいが,その前に失礼してしまいました.

reading

/Users/ogataatsushi/Desktop/d291abed711d558e554bf7af66ee57d7.jpg