けっこう専門的な理工系の話題です.

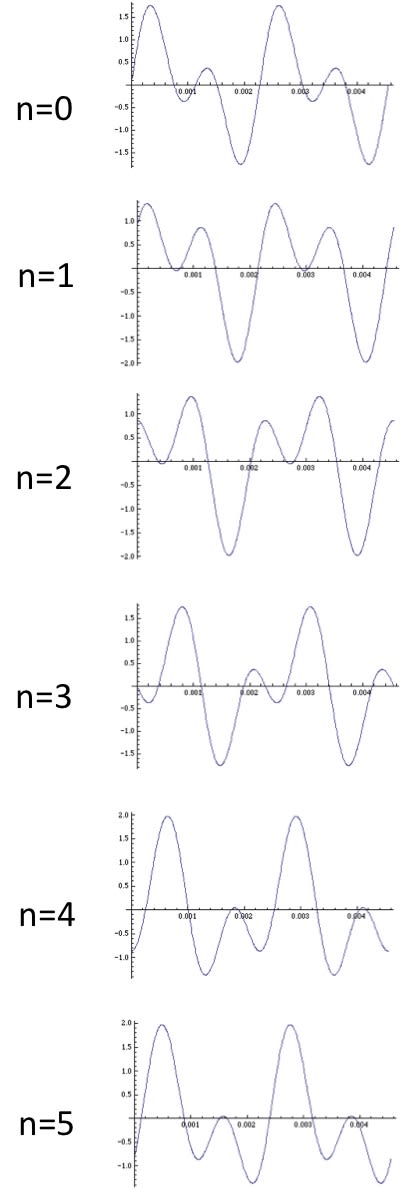

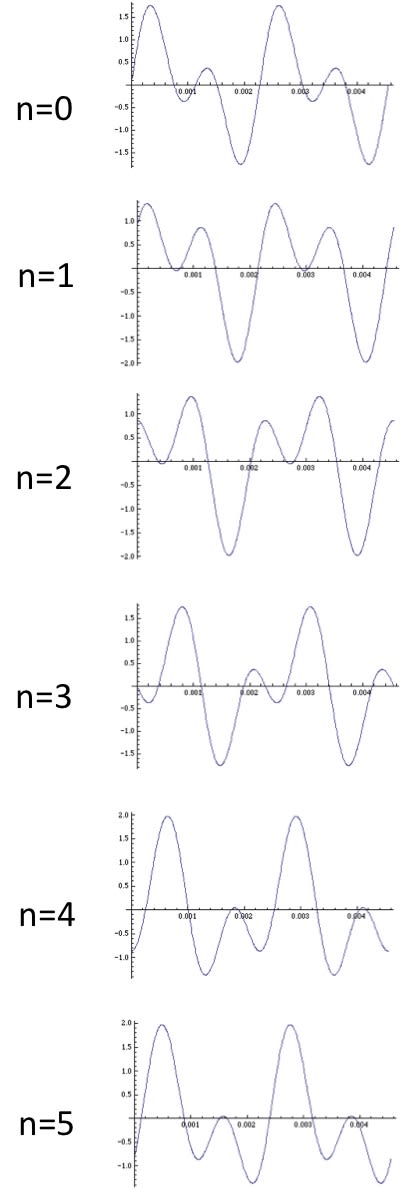

「音色」は波形によって決まるとされている.そこで,上の式であらわされる時間 t の関数を n をパラメータとして描くと,下のようになる.どの波形も似ているが,よく見れば違う.

これが音としてどう聞こえるか,Mathematica で作ってみたことがある.

ここをクリックしていただくと別画面が開くはず.6 つの音が聞こえるが,最初から順に n=0,1,2,...,5 に対応している.ただしf=440Hz とした.

6 つの音色に違いがありましたか?

私には分からなかった.

この 6 つの波形は,パワースペクトルはみな同じである.ただし位相スペクトルは異なる.従来,人間の耳は位相スペクトルに感度がないとされていたと思う.

しかし現在は,とくに基本周波数が低い場合は,やはり音色に違いが出るということになっているらしい.

私の耳が悪いのか? 計算機のスピーカーが悪いのか?

たぶん440Hz は周波数が高すぎたのだろう.文献の実験 (附録のCD に音源がある) では 100Hz を基本波として,2 倍波の振幅を基本波の半分としていた.

文献 岩宮眞一郎編著「音色の感性学」コロナ社(2010).

「音色」は波形によって決まるとされている.そこで,上の式であらわされる時間 t の関数を n をパラメータとして描くと,下のようになる.どの波形も似ているが,よく見れば違う.

これが音としてどう聞こえるか,Mathematica で作ってみたことがある.

ここをクリックしていただくと別画面が開くはず.6 つの音が聞こえるが,最初から順に n=0,1,2,...,5 に対応している.ただしf=440Hz とした.

6 つの音色に違いがありましたか?

私には分からなかった.

この 6 つの波形は,パワースペクトルはみな同じである.ただし位相スペクトルは異なる.従来,人間の耳は位相スペクトルに感度がないとされていたと思う.

しかし現在は,とくに基本周波数が低い場合は,やはり音色に違いが出るということになっているらしい.

私の耳が悪いのか? 計算機のスピーカーが悪いのか?

たぶん440Hz は周波数が高すぎたのだろう.文献の実験 (附録のCD に音源がある) では 100Hz を基本波として,2 倍波の振幅を基本波の半分としていた.

文献 岩宮眞一郎編著「音色の感性学」コロナ社(2010).