表題に関する疑問が解けなかったが、須磨観光協会がスタンプラリーの冊子「須磨歴史紀行」

Page5 「旧和田岬灯台(赤灯台)」に書かれていたので忘れないうちにメモ代わりに

ブログを作成しておきます。

結論

大正3年(1914)に白から赤に塗り替えられた

ついでに旧和田岬灯台(赤灯台)について簡単に書いておきます。

上の写真は2008-10-18撮影の赤灯台です。

上の写真が現在の赤灯台(旧和田岬灯台)です。 撮影:2012-3-26

現存する鉄骨灯台としては最古のものです。

上の2枚の写真も現在の赤灯台(旧和田岬灯台) 撮影:2017-11-2

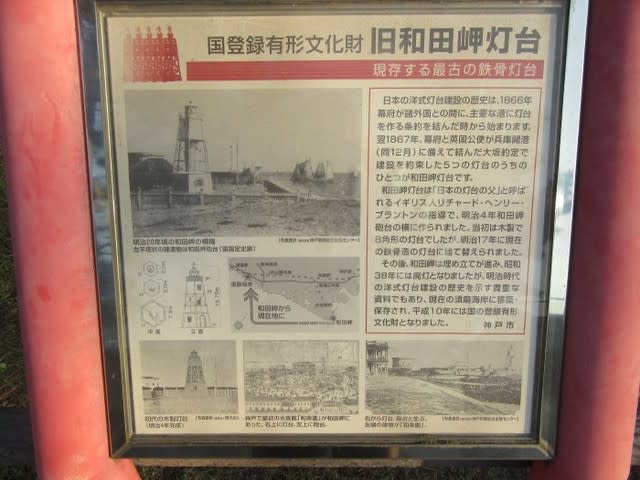

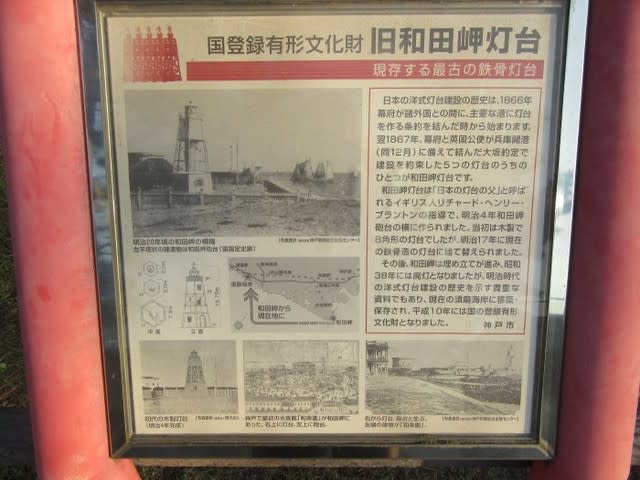

上の写真は現地説明板

神戸市が作製した説明書きより引用

「日本の洋式灯台の建設の歴史は、1866年幕府が諸外国との間に、主要な港に灯台を

作る条約を結んだ時から始ります。翼1867年、幕府と英国公使が兵庫開港(同年12月)

に備えて結んだ大坂約定で建設を約束した5つの灯台のうちの1つが和田岬灯台です。

和田岬灯台は日本の灯台の父と呼ばれるイギリス人リチャード・ヘンリー・ブラントンの

指導で、明治4年(1871)和田岬砲台の横に作られました。当初は木製で8角形の灯台

でしたが明治17年(1984)現在の鉄骨造の灯台に建替えられました。

その後和田岬は埋め立てが進み、昭和38年に廃灯となりましたが、明治時代の洋式灯台

の歴史を示す貴重な資料でもあり、現在の須磨海岸に昭和38年(1963)に移築・保存

され、平成10年(1998)には国の登録有形文化財となりました。」

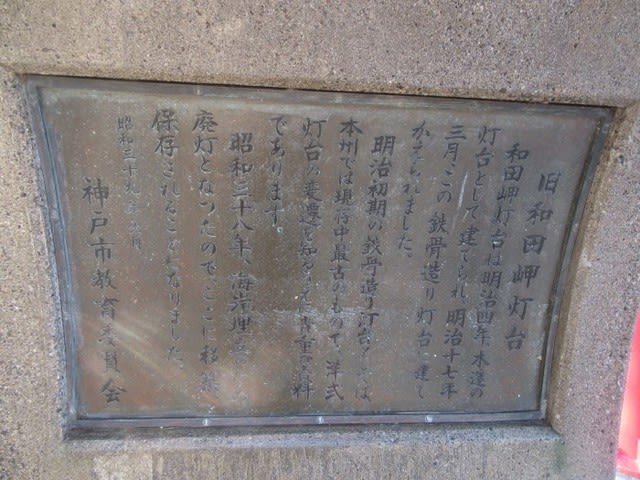

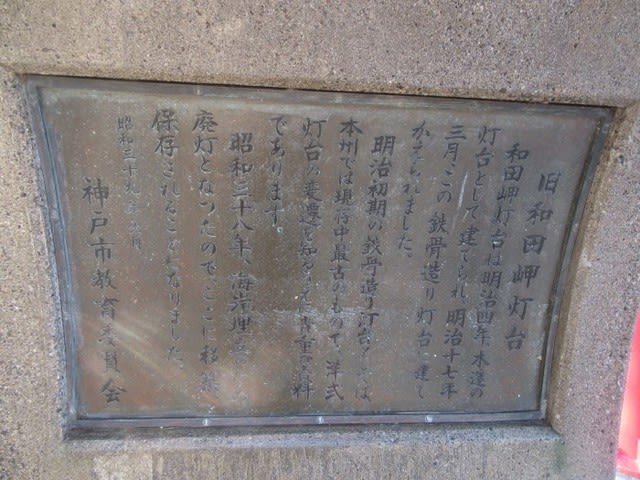

上の写真は現地の登録有形文化財の銘板 撮影:2017-11-2

旧和田岬灯台は経済産業省より近代化産業遺産にも認定されています。(下の写真)

地元では 「須磨の赤灯台」の名前で親しまれています。

Richard henry Bruntonについてはこちらを参照してください。

明治17年(1984)の建設からは石油灯からガス灯となっています。

入口の上には改築の経緯を示す額「明治五年一月二九日初点燈於舊臺一七年

三月一日再点燈於新臺」が掛けられています。(下の写真 撮影:2017-11-2)

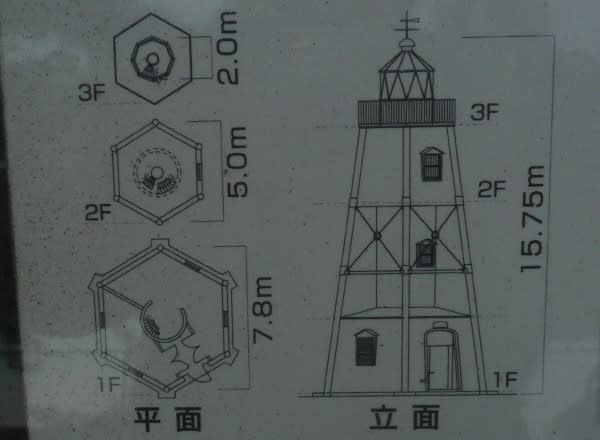

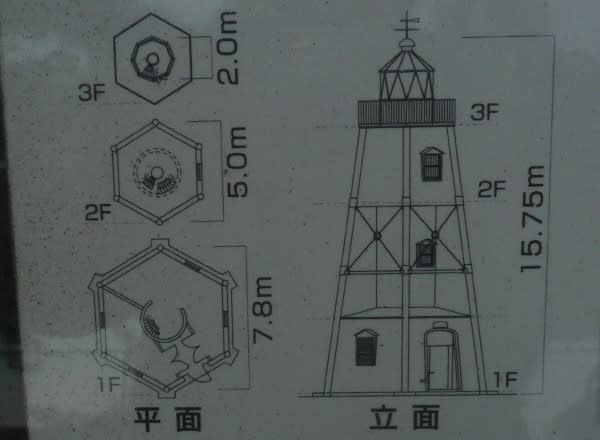

灯台は3層構造で、1層は倉庫とホール、2層は螺旋階段、3層は広い空間を確保し、

最上部に灯篭を設置しています。1層の1辺は約3.9m(最大幅7.8m)、高さは約15.8mで、

2層の最大幅は5.0m、3層の最大幅は2.0mです。

レンズは1870年製のイギリスのチャンス兄弟商会の製品で、初代の燈台に使われた

ものが、破損しながらも残っています。

昭和38年(1963)の移築後は廃灯となりましたが、現存する日本最古の鉄造灯台です。

上の写真も現地の説明板

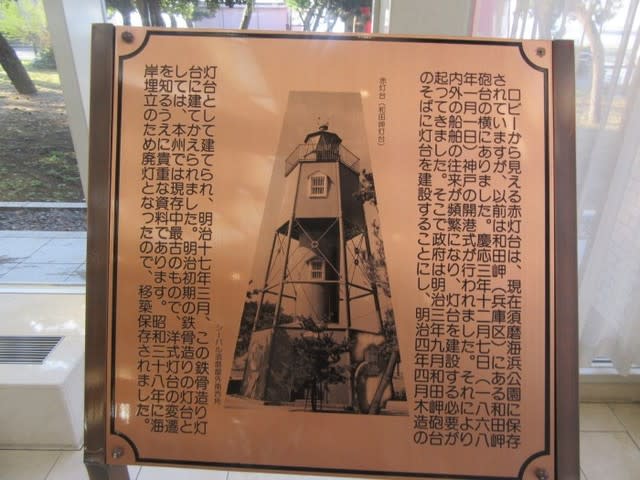

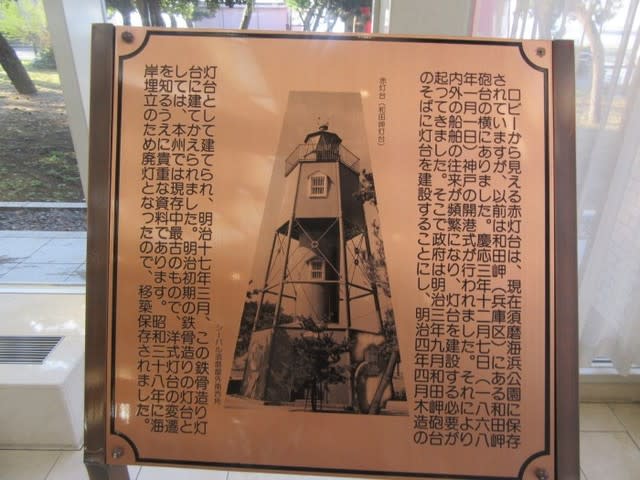

上の写真はシーパル須磨の1階に掲示の説明板

リチャード・ヘンリー・ブラントン(1841-1901)について簡単に紹介します。

ブラントンは日本に滞在した約8年の間に、26の灯台、5箇所の灯竿、2艘の灯船を建設

するなどして、日本の灯台システムを確立した。

また、灯台技術者を育成するための「修技校」も設け、その灯台技術と職場規律は

日本に受け継がれた。その他、日本最初の電信工事(1869年・横浜)や鉄橋建設

(横浜伊勢佐木町の吉田橋)、港湾改修工事計画策定(大阪港・新潟港)、

横浜外人墓地の下水道工事の設計などにおいても数多くの功績を残し、1876(明治9)年に

イギリスへ帰国した。

ブラントンは帰国後、『日本の灯台(Japan Lights)』という論文を英国土木学会で発表し、

晩年には『ある国家の目覚め・日本の国際社会加入についての叙述とその国民性についての

個人的体験記』という原稿を書き、1901(明治34)年に59歳でこの世を去った。

数多くの灯台の設計や建築にたずさわったことから「日本の灯台の父」と呼ばれている。

上の写真は明治4年(1871)に建設された初代の木製の灯台です。

当初より白の灯台でした。

上の写真は明治17年(1884)に建替えられた現在の鉄骨造りの構造を示したものです。

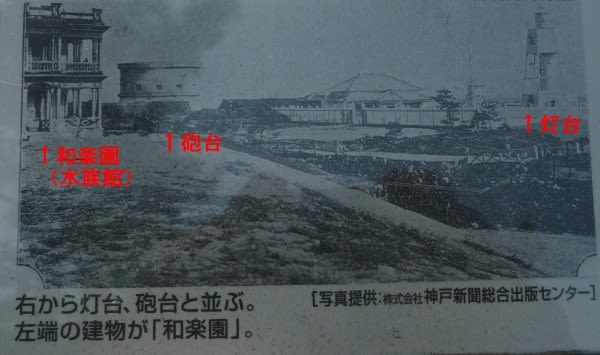

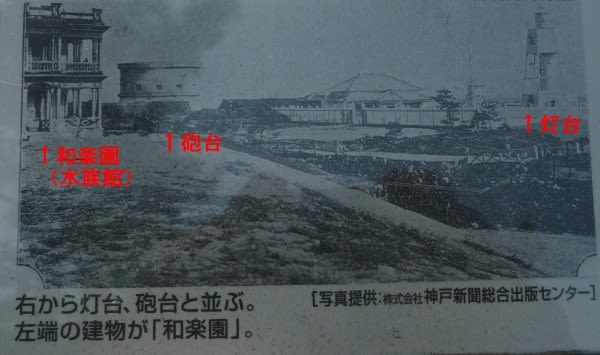

上の写真は和田岬に灯台があった時代の写真(明治20年頃)

上の写真は和田岬の灯台、水族館の「和楽園」と和田岬砲台です。

Page5 「旧和田岬灯台(赤灯台)」に書かれていたので忘れないうちにメモ代わりに

ブログを作成しておきます。

結論

大正3年(1914)に白から赤に塗り替えられた

ついでに旧和田岬灯台(赤灯台)について簡単に書いておきます。

上の写真は2008-10-18撮影の赤灯台です。

上の写真が現在の赤灯台(旧和田岬灯台)です。 撮影:2012-3-26

現存する鉄骨灯台としては最古のものです。

上の2枚の写真も現在の赤灯台(旧和田岬灯台) 撮影:2017-11-2

上の写真は現地説明板

神戸市が作製した説明書きより引用

「日本の洋式灯台の建設の歴史は、1866年幕府が諸外国との間に、主要な港に灯台を

作る条約を結んだ時から始ります。翼1867年、幕府と英国公使が兵庫開港(同年12月)

に備えて結んだ大坂約定で建設を約束した5つの灯台のうちの1つが和田岬灯台です。

和田岬灯台は日本の灯台の父と呼ばれるイギリス人リチャード・ヘンリー・ブラントンの

指導で、明治4年(1871)和田岬砲台の横に作られました。当初は木製で8角形の灯台

でしたが明治17年(1984)現在の鉄骨造の灯台に建替えられました。

その後和田岬は埋め立てが進み、昭和38年に廃灯となりましたが、明治時代の洋式灯台

の歴史を示す貴重な資料でもあり、現在の須磨海岸に昭和38年(1963)に移築・保存

され、平成10年(1998)には国の登録有形文化財となりました。」

上の写真は現地の登録有形文化財の銘板 撮影:2017-11-2

旧和田岬灯台は経済産業省より近代化産業遺産にも認定されています。(下の写真)

地元では 「須磨の赤灯台」の名前で親しまれています。

Richard henry Bruntonについてはこちらを参照してください。

明治17年(1984)の建設からは石油灯からガス灯となっています。

入口の上には改築の経緯を示す額「明治五年一月二九日初点燈於舊臺一七年

三月一日再点燈於新臺」が掛けられています。(下の写真 撮影:2017-11-2)

灯台は3層構造で、1層は倉庫とホール、2層は螺旋階段、3層は広い空間を確保し、

最上部に灯篭を設置しています。1層の1辺は約3.9m(最大幅7.8m)、高さは約15.8mで、

2層の最大幅は5.0m、3層の最大幅は2.0mです。

レンズは1870年製のイギリスのチャンス兄弟商会の製品で、初代の燈台に使われた

ものが、破損しながらも残っています。

昭和38年(1963)の移築後は廃灯となりましたが、現存する日本最古の鉄造灯台です。

上の写真も現地の説明板

上の写真はシーパル須磨の1階に掲示の説明板

リチャード・ヘンリー・ブラントン(1841-1901)について簡単に紹介します。

ブラントンは日本に滞在した約8年の間に、26の灯台、5箇所の灯竿、2艘の灯船を建設

するなどして、日本の灯台システムを確立した。

また、灯台技術者を育成するための「修技校」も設け、その灯台技術と職場規律は

日本に受け継がれた。その他、日本最初の電信工事(1869年・横浜)や鉄橋建設

(横浜伊勢佐木町の吉田橋)、港湾改修工事計画策定(大阪港・新潟港)、

横浜外人墓地の下水道工事の設計などにおいても数多くの功績を残し、1876(明治9)年に

イギリスへ帰国した。

ブラントンは帰国後、『日本の灯台(Japan Lights)』という論文を英国土木学会で発表し、

晩年には『ある国家の目覚め・日本の国際社会加入についての叙述とその国民性についての

個人的体験記』という原稿を書き、1901(明治34)年に59歳でこの世を去った。

数多くの灯台の設計や建築にたずさわったことから「日本の灯台の父」と呼ばれている。

上の写真は明治4年(1871)に建設された初代の木製の灯台です。

当初より白の灯台でした。

上の写真は明治17年(1884)に建替えられた現在の鉄骨造りの構造を示したものです。

上の写真は和田岬に灯台があった時代の写真(明治20年頃)

上の写真は和田岬の灯台、水族館の「和楽園」と和田岬砲台です。