2022年7月27日(水)20時~21時、NHKBSプレミアム『英雄たちの選択』で

女子教育のその先へ ~津田梅子・科学への夢と葛藤~という番組を視聴しました。

津田梅子(1864-1929)は明治4年(1871)、数え6歳で岩倉使節団に随行した最初の

女子留学生の一人。明治33年(1900)に女子英学塾(現 津田塾大学)を創立するなど、

近代的な女子高等教育に尽力したことで有名な人物である。

近年、24歳の時に行った2度目のアメリカ留学の実態が明らかになってきた。

上述番組で紹介された内容をレビューすると共に2022年3月5日(土)の21時から

ABC朝日(6ch)で放送された2時間ドラマ「津田梅子」 ~お札になった留学生~

の映像なども利用して津田梅子の人物像に迫りたいと思います。

本題に入る前に上述のドラマの概要をまず書いておきます。

明治4年(1871)、6歳の津田梅(広瀬すず)は尊敬する父・津田仙(伊藤英明)の

勧めで、岩倉使節団の随員と共に日本初の女子留学生としてアメリカに渡ることになった。

当時の日本には女性が質の高い教育を受けられる場がなく、優秀な男性を育てるためには

母親にも教養が必要だとする北海道開拓使の黒田清隆の肝いりで、女子留学生の派遣が

決まったのだ。梅のほかには14歳の吉益亮と上田悌、11歳の山川捨松(池田エライザ)、

9歳の永井繁(佐久間由衣)がおり、メンバーの中で最も幼いのが6歳の梅だった。

仙から「国の期待を背負っていることを忘れるな」と諭された梅子は、小さいながらに

母・初(内田有紀)ら家族と離れる寂しさをこらえ、使命を胸に刻んで渡米する。

アメリカで学びはじめて1年後、目の病気にかかった亮と激しいホームシックに襲われた

悌の帰国が決まった。アメリカで面倒を見てくれたのは黒田清隆に女子留学生の派遣を

進言した森有礼(ディーン・フジオカ)。11年間の留学を終えた山川捨松と津田梅子は

明治15年(1882)横浜に到着します。1年前に留学を予定通り終えていた永井繁子と共に

「誰もが学ぶことのできる英語学校を作ろう」と夢を語り合い奮戦するが中々理解が

得られず実現までには長い時間を要した。最終的には明治33年(1900)の秋に女子英学塾

(のちの津田塾大)が捨松、梅、繁3人の支援で開学することになります。

ドラマでは繁の紹介で出会った大学教授・神田乃武(井之脇海)に胸をときめかせる梅の姿。

梅が伊藤博文(田中圭)の妻子の家庭教師として住み込みで働くことになる姿などもありました。

また1年で帰国することになった吉益 亮(宮澤エマ)が小さいながらも英語を教える私塾を

開設したもののコレラで死去してしまう事も描かれていました。

上の写真は6歳で留学し11年後に帰国した津田梅(広瀬すず)

広瀬すずの演技がすばらしかった。

上の写真は6歳の津田梅(志水心音)

上の写真は昭和4年(1929)の夏、死の直前の津田梅子(原田美枝子)

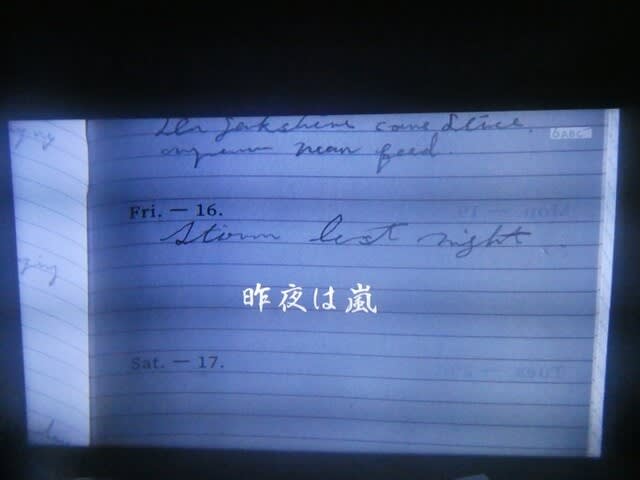

上の2枚の写真は書斎での津田梅子。最後の日記の文は昨夜(1929年4月16日)は嵐で終わる。

上の写真はアメリカに向けて出航する5人の女子留学生の場面

実際の姿について、下記ブログで書いた内容を再掲します。

大山捨松の生涯 ~その情熱と志~ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

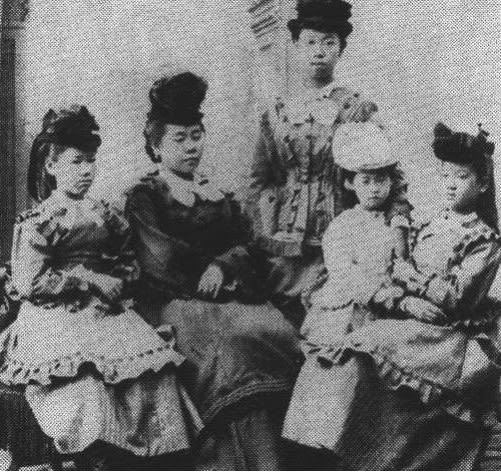

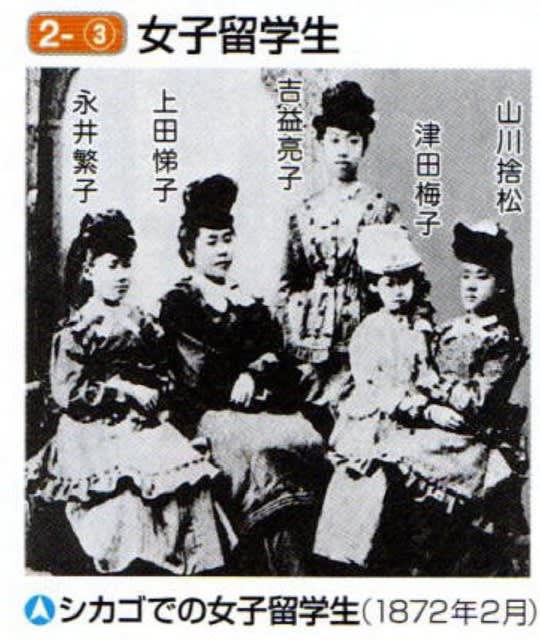

上の写真はWikipedia(岩倉使節団)で使用の米国留学女学生

左から、永井繁子 (10)、上田てい (16)、吉益りょう (16)、津田うめ (6)、

山川捨松 (12)。明治4年。姓名はいずれも当時のもの、数字はかぞえ歳。

5人の略歴は下記のとおり(Wikipediaより)年齢は出発時

永井しげ:永井繁子(ながい しげこ)、満8歳、旧幕臣・益田鷹之助の娘

(旧幕臣・永井久太郎の養女)。

上田てい:上田悌子(うえだ ていこ)、満14歳、旧幕臣・上田畯の娘、

後に医師・桂川甫純と結婚、没年不詳。

吉益りょう:吉益亮子(よします りょうこ)、満14歳、旧幕臣・吉益正雄の娘、

1885年以前に死去。

津田うめ:津田梅子(つだ うめこ)、満6歳、旧幕臣・津田仙の娘。

山川捨松(やまかわ すてまつ)、満11歳、会津藩の国家老・山川尚江重固の末娘。

上の2枚の写真も女子留学生に関する資料

出典:詳説 日本史図録 第2版 山川出版社(2008) Page212

女子留学生の派遣は開拓次官・黒田清隆の建議による。

上の写真は米国での11年間の生活。子供のいなかったランマン夫妻に我が子同様に

厳しく躾けられた。

上の写真は17歳で帰国した津田梅子(広瀬すず)と父の津田仙(伊藤英明)

津田仙(1837-1908)は近代農業の普及・発展に貢献した農学者として知られています。

佐倉藩(藩主は堀田氏)の藩士の子として生まれた仙は慶応3年(1867)に福沢諭吉らと

ともに幕府の訪米使節団に通訳として随行。近代農業や女子教育などへの関心を強めて

いきます。帰国後、仙はアスパラガスなどの西洋野菜の栽培や農業雑誌の刊行、私立の

農学校設立など、農業の近代化に尽力します。

女子小学校(青山学院の起源)の設立や日本初の盲学校にも関わっています。

上の写真は一番左の瓜生(旧姓:永井)茂子(佐久間由衣)が神田乃武(井之脇海)を

山川捨松(池田エライザ)と津田梅(広瀬すず)に紹介する場面

上の写真は桃夭女塾(現在の実践女子大学)で紅茶を飲む時の作法を教える津田梅子(中央)

と同席の塾長、下田歌子(平岩紙)の場面・・・左上の立っている人物

下田歌子は学習院の前身である華族女学校でも女子教育に注力していました。

上の写真は明治33年(1900)の秋に女子英学塾(のちの津田塾大)において、

捨松、梅、繁の3人が女学生を集めて開学の挨拶をする場面

実際のお話については下に添付の動画が詳しい。

世のため人のためアニメシリーズ「津田梅子物語」日本の女子教育に人生をささげた女性/Umeko Tsuda

大山捨松の生涯 ~その情熱と志~

前書きが長くなりました。これから本題に移ります。

以下は英雄たちの選択の公式サイトで紹介の番組の内容概要です。

近年、24歳の時に行った2度目のアメリカ留学の実態が明らかになってきた。梅子は生物学に熱中し、研究に没頭する日々。後にノーベル賞を受賞する指導教官と共同論文を執筆するなど、その才能は高く評価された。科学の道か、女子教育への志か。苦渋の選択を迫られた梅子。明治という時代と格闘した生きざまは、いま何を問いかけるのか?知られざる津田梅子に迫る。

津田梅子の2回目の留学が中心の番組であったが、本ブログでは津田梅子の生誕(1864年)

から没する(1929年)までの64年の生涯を年表形式で書いていきます。

・元治元年(1864)12月3日/新暦では12月31日

江戸の牛込南御徒町(現在の東京都新宿区南町)に下総佐倉藩出自の旧幕臣・

東京府士族・津田仙と母・初子の次女として生まれる。初名、むめ(うめ)

・明治2年(1869)

津田仙(31-32歳)、幕府崩壊、官職を辞す。築地のホテル館へ勤め、一家で向島へ。

津田梅子(4-5歳)、津田仙は西洋野菜の栽培などを手がける。

上の写真は津田仙(右)と津田うめ(左)

・明治4年(1871)11月12日(新暦換算12月23日)

津田梅子(6歳)岩倉使節団に随行し米国へ留学

女子留学生5人の少女のうち、最年少であった。

岩倉使節団については下記ブログ記事を書いています。

岩倉使節団 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

日本弁務館書記で画家のチャールズ・ランマン夫妻の家に預けられる。

上の写真はこの頃の津田梅

・明治5年(1872)

2月29日(新暦換算4月6日)にワシントンD.C.に到着すると、梅子(7歳)は吉益亮子

とともにワシントンD.C.近郊のジョージタウンに住む、チャールズ・ランマン夫妻に

引き取られた

3月18日(新暦換算5月1日)駐米少弁務使森有礼の斡旋で、留学生5人はワシントンDC

(ジョージタウン)に集められて同じ家に住まわされ、生活に必要な最低限の英語の勉強をさせられた。

10月末、随行員5人の少女のうち、2名が帰国。津田梅は山川捨松(後に大山捨松)、

永井繁子(後に瓜生繁子)と共にアメリカに残る。生涯の友となる。

・明治6年(1873)7月

梅子(8歳)、特定宗派に属さないフィラデルフィアの独立教会で洗礼を受ける。

また、ランマン夫妻に連れ添われ、休暇に各地を旅行。

上の写真は津田梅の育ての親、ランマン夫妻

・明治11年(1878)7月

津田梅子(13歳)、「コレジエト・インスティチュート」卒業。

同年9月、私立の女学校「アーチャー・インスティチュート」に進学。

上の写真は津田梅子の履歴書でラテン語、フランス語など語学や英文学のほか、

自然科学系(黄色の科目)や心理学、地理・歴史などを学ぶ。

・明治14年(1881)

津田梅子(16歳)、開拓使より帰国命令。山川捨松と共に、延長を申請。

・明治15年(1882)

津田梅子(17歳)、モリス夫人との出会い。(以下Wikipediaより引用)

アーチャー・インスティチュート在学中の梅子は、父の知人であるウィリアム・コグスウェル・ホイットニーの紹介により、1882年(明治15年)2月または3月に、フィラデルフィアの資産家・慈善家・敬虔なクエーカーであるメアリ・モリス夫人[39](Mrs. Mary Harris Morris[40]. 1836年-1924年[39]. 夫はフィラデルフィア有数の大富豪であるウィスター・モリス[41])と知り合った[41][42][43]。梅子は、日本に帰国した後も、モリス夫人と文通を続けた[42][43]。

モリス夫人は梅子の良き理解者となり、

梅子の2回目のアメリカ留学(明治22年〈1889年〉から明治25年〈1892年〉)の実現。

日本の女性をアメリカに留学させる「日本婦人米国奨学金」の創設(明治25年〈1892年〉)。

梅子が日本で創設した女子英学塾(現:津田塾大学)を経済的に支援する「フィラデルフィア委員会」の設立(明治33年〈1900年〉)

のいずれにおいても主導的な役割を果たし、アメリカから梅子を支援し続けた。

さらに詳細な情報は下記サイトで見れます

同年7月「アーチャー・インスティチュート」卒業。

同年11月、10年超におよぶ留学より日本帰国。帰国するも儒学の価値観が色濃く

残る日本において、女子留学生が活躍できる場は乏しく、且つ長期の留学生活で、

日常の日本語会話もおぼつかない状況で、家族の中でも孤独であった。

上の写真は育ての親ランマン夫人に送り続けた津田梅子の手紙の一部

津田塾大学の津田梅子資料室に所蔵されています。

上の2枚の写真は津田梅子の心情を綴った手紙の一部。

明治16年(1883)

津田梅子(18歳)、世良田亮(せらた たすく)との結婚話があったが、断る。

同年6月から6週間、瓜生(旧姓永井)繁子の口利きにより海岸女学校(青山学院の源流)

で夏季休業中の英語教師として働く。

同年11月3日、外務卿・伊藤博文の邸で開かれた夜会に招待され、伊藤博文と再会。

華族子女を対象に教育を行う私塾「桃夭女塾」を開設した下田歌子を紹介される。

下田歌子より日本語を学ぶ。「桃夭女塾」の英語教師になる。

同年12月より家庭教師として伊藤博文邸に住み込む。

・明治18年(1885)

津田梅子(20歳)、伊藤博文の推薦により「華族女学校」(後の学習院)英語教師に。

華族女学校の現状は梅子が期待しているものとは大きく違っていた。生徒達は自ら

積極的に発言することはなく、自立した女性を育てる目指す梅子には大きく落胆

させるものであった。華族女学校の教育方針は良妻賢母教育であった。

上の写真は華族女学校の開校式。明治18年(1885)。

・明治19年(1886)

津田梅子(21歳)、職制変更により嘱託に。華族の上流階級的気風には馴染めず。

・明治21年(1888)

津田梅子(23歳)、留学時代の友人アリス・ベーコンが来日

・明治22年(1889)

津田梅子(24歳)、アリス・ベーコンに薦められ、梅子は再留学を決意。

上の写真は華族女学校で同じ英語教師だったアリス・ベーコン

上の写真はこの頃ランマン夫人に送った手紙。

同年7月に渡米、創立後5年の「ブリンマー・カレッジ 」で生物学を専攻。

使命であった教授法に関する研究は、州立「オズウィゴー師範学校」で学ぶ。

以下はこの頃から約3年間の留学までを解説したWikipediaの文章(青字)を引用。

フィラデルフィアのモリス夫人に手紙で留学について相談すると、モリス夫人は、懇意にしているブリンマー大学のジェームス・E・ローズ(英語版)学長に梅子の受け入れを要請し、ローズ学長はそれを即諾すると共に、梅子に対する「授業料の免除」と「寄宿舎の無償提供」を約した[67][68][69][70][71]。また、華族女学校校長西村茂樹は、梅子に同校教授として規定通りの俸給を受けながらのアメリカ留学(2年間)を許可した[67][68][69][注 10]。

上の2枚の写真は津田梅子が華族女学校に出した願書。当初、辞職願ということで

提出されたが赤字で訂正されているように願書となった。

当初はブリンンマー・カレッジ(Bryn Mawr College)での履修予定は2年間であった。

津田梅子はあくまでも女子教育教授法の向上を目的としていたため生物学を学ぶとは思って

いなかったが昔から理系科目を得意としていたので生物学を選んだ。

ブリンマー大学の1年次は生物学の基礎(1889年)

2年次は動物の解剖などを履修(1890年)

上の写真は津田梅子の卒業時の写真と2年次の解剖実験の実習風景

上の2枚の写真はブリンマー大学での津田梅子が学んだ科目と成績表 優秀な学生だった。

梅子は明治22年(1889年)7月に再び渡米。当時は進化論におけるネオ・ラマルキズムが反響を呼んでおり、梅子はブリンマー大学で生物学を専攻する。梅子の2回目の留学は、当初は2年間の予定であったが、1年間の延長を華族女学校に願い出て認められた(但し無給休職の扱いとなり、代わりに1年分の手当として300円支給[73])[74]。

上の写真は留学延期願 1891年6月15日に提出 理由としては女子教育を発展させる

ためにあと1年在籍すれば卒業できるとの文章が書かれていて生物学の履修には

触れられていません。

津田梅子は3年時には成績優秀な学生が履修できるモーガン博士の講座に入ることができた。

そこでは当時、最先端の研究「実験発生学」の研究に没頭した。

津田梅子はアカガエルの受精卵に針を刺して、自然状態の受精卵との分裂の違いが出るか

どうかを実験して論文を纏めました。

留学3年目の明治24年(1891年)から明治25年(1892年)の冬に、梅子は「蛙の発生」に関する顕著な研究成果を挙げた[75]。ローズ学長による、同大学理事会への1891年度報告書は「ミス・ツダの蛙の卵の軸の定位に関する研究は、その優秀性のゆえに、特に言及しておかねばならない。」(原文は英語、亀田帛子による和訳、[76])と特記している[76]。そして梅子の研究成果は、指導教官であるトーマス・ハント・モーガン博士(1933年 ノーベル生理学・医学賞)により、博士と梅子の2名を共同執筆者とする論文「蛙の卵の定位[76]」( "The Orientation of the Frog's Egg"[77])にまとめられ[注 11]、明治27年(1894年)にイギリスの学術雑誌 Quarterly Journal of Microscopic Science, vol. 35.[78]に掲載された[75][76]。梅子は、欧米の学術雑誌に論文が掲載された最初の日本人女性である[79][80][注 12]。

上の写真はイギリスの学術誌 Quarterly Journal of Microscopical Science

上の写真は論文の表紙

上の写真は津田梅子が描いたカエルの受精卵の細胞分裂の図が掲載された学術誌。

上の写真は実験発生学とはを解説された古川安さん

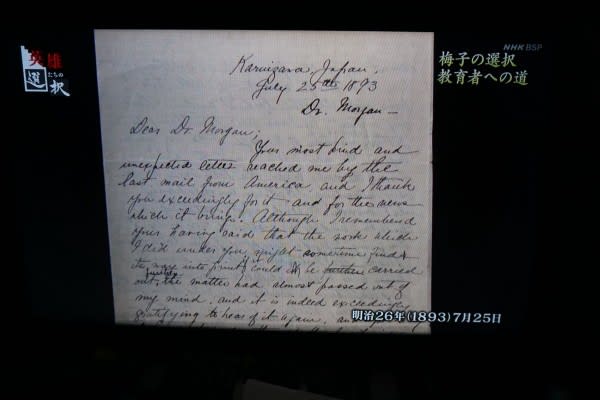

モーガン博士は、帰国した梅子宛の手紙(明治26年〈1893年〉10月14日付)において「私たちはあなたにすぐにアメリカに戻って欲しいといつも願っています。」(原文は英語、亀田帛子による和訳、[76])と、科学者としての梅子を高く評価する言葉を記している[76]。

さらに、教育・教授法に関してはペスタロッチ主義教育の中心校として知られるニューヨーク州のオスウィーゴ師範学校で半年間学んだ[81]。

なお、アリス・ベーコンは日本習俗に関心を持ち、日本女性に関する研究をしていた。ベーコンがアメリカへ帰国し、研究成果 Japanese girls and women[82]を出版する際に梅子は手助けした。これは梅子が日本の女性教育に関心を持つきっかけになったとも言われている。留学3年目に入った梅子は、日本女性のアメリカ留学のための奨学金設立を発起し、講演や募金活動などを始めた(→#日本婦人米国奨学金)。

上の2枚の写真は6週間のサマースクールでの経験は津田梅子にとって貴重なものであった。

・明治25年(1892)

津田梅子(27歳)8月、帰国。再び、「華族女学校」に勤める。(以降8年間勤務)

・明治27年(1894)

津田梅子(29歳)、「明治女学院」でも講師に。

・明治31年(1898)

津田梅子(33歳)、「女子高等師範学校」教授を兼任。

・明治32年(1899)

津田梅子(34歳)、成瀬仁蔵の「日本女子大学校」創設運動や、高等女学校令・

私立学校令公布など女子教育への機運の高まりを背景に、官職を辞す。

父・津田仙やアリス・ベーコン、大山捨松、瓜生繁子、桜井彦一郎らの協力を得て、

「女子英学塾」創立。塾長に。華族平民の別の無い女子教育を志向、一般女子の

教育を始める。それまでの行儀作法の延長としての女子教育と異なり、進歩的で

自由な、レベルの高い授業が評判になる。独自の教育方針を妨害されず貫き通すため、

資金援助は極めて小規模に。学生や教師の増加、拡張のための土地・建物の購入費など、

経営は厳しかった。

上の写真は女子英学塾の設立に貢献したメンバー

上の写真は明治33年(1900)に創設された「女子英学塾」

最初に学んだ学生数は10名程度であったという。

上の写真は女子英学塾、開校当時のカリキュラム

・明治35年(1902)

津田梅子(37歳)、津田仙の戸籍から分籍して名前を漢字に改め、梅子に。

父の津田仙は平民であったが、津田梅子は士族になった。

・明治36年(1903)

津田梅子(38歳)、専門学校令に基づき、「女子英学塾」を社団法人に。

・大正8年(1919)

津田梅子(54歳)、「女子英学塾」の経営基礎が整うと、塾長辞職。

2代目の塾長は「星野あい」(下の写真)が引き継いだ。

星野あい(1884-1972)は女子英学塾を卒業後、津田梅が設立した奨学金制度を

利用してブリンマー大学、コロンビア大学院を卒業した。

星野あいは戦時中、敵性語である英語に換えて数学科、物理化学科を立ち上げました。

戦後、津田塾大学からは英語だけでなく理系の科目でも優秀な人材を輩出しています。

上の写真はブリンマー大学の図書館に掲示されている津田梅子の業績が書かれたパネル

津田梅子の業績の1つである日本人女性のための米国奨学金制度を設立した。

津田梅子は創業期より健康を損ない、鎌倉の別荘で長期闘病。

・昭和4年(1929)8月16日

鎌倉の別荘で死去。日誌にはStorm last nightと書かれていた。

墓所は津田塾大学小平キャンパス。校舎から少し離れたグランドの奥にある。

上の写真は津田梅子の墓碑

上の写真は津田梅の墓の全景に津田梅の想いを書いたもの

津田梅子の有名な言葉:「専門の学問を学びますととにかく考えが狭くなるような

傾きがあります。一つの事に熱中すると、他の事柄を忘れがちになるものです。

英語を専門に研究して、英語の専門家になろうと骨折るにつけても、完たい女性

(all-round women)となるに必要な他の事柄をゆるがせにしてはなりません。即ち、

all-round womenとなるように心がけねばなりません」

英語はあくまでも手段で英語を通じて広く他の事にも取り組みなさいと強調しています。

津田梅の生物学の想いは一生、持ち続けていたと思われます。

上の写真は津田梅子がブリンマー大学の3年次の指導教授であったモーガンに宛て

送付した手紙。明治26年(1893)7月25日。

生物学に興味を持ち続けており研究を続けているという主旨が書かれています。

紙幣になった津田梅子に関する話題

上の写真は2024年から5,000円札の顔に採用された津田梅子

津田梅子 実際に反転してみたら…

参考資料

津田塾大学 デジタルアーカイブ

津田塾大学 デジタルアーカイブ 津田塾大学110周年記念事業 (tsuda.ac.jp)

Bryn Mawr College 年報