2022年8月30日(火)、表題の展示を観覧しました。

展示の要項は下記の通り。

名称:『伝説・物語の神戸を歩く』 刊行記念展示

「資料でたどる 古典芸能の舞台 神戸」

展示場所:神戸女子大学古典芸能研究センター展示室

(神戸市中央区中山手通2丁目23-1 神戸女子教育センター2階)

会期:2022年6月22日(水)~2022年9月2日(金)

土・日・祝日、8月12日(金)~19日(金)は休室

開室時間::午前10:00~午後17:00 TEL:078-231-1061

会期が9月2日(金)までなので興味のある方は

是非ご観覧ください。

神戸女子大学 三宮キャンパスの所在地のGoo地図を添付しておきます。

上の写真は展示案内のリーフレット

奇麗なリーフレットは下記サイトより印刷できます。

2022c.pdf (kobe-wu.ac.jp)

報道機関の展示案内サイト:

古典芸能の舞台 神戸紹介 貴重資料など展示 - 大阪日日新聞 (nnn.co.jp)

趣旨書に書かれている神戸女子大学古典芸能研究センター開設20周年記念展示

「資料でたどる古典芸能の舞台 神戸」

会場:神戸市立須磨離宮公園内 和室

会期:2021年12月11日(土)~2021年12月26日(日)についての展示内容がYoutube動画で

紹介されていましたのでGooで共有させていただきました。

神戸女子大学古典芸能研究センター開設20周年記念展示(春)神戸女子大学古典芸能研究センター・神戸女子大学図書館所蔵「能狂言絵コレクション」

本ブログでは記憶が遠くならない内に展示内容を記しておくと共に

伝説・物語の神戸を歩くの内容について概説することにしました。

展示内容

展示室の撮影禁止となっていましたので展示以外の写真を利用して書いていきます。

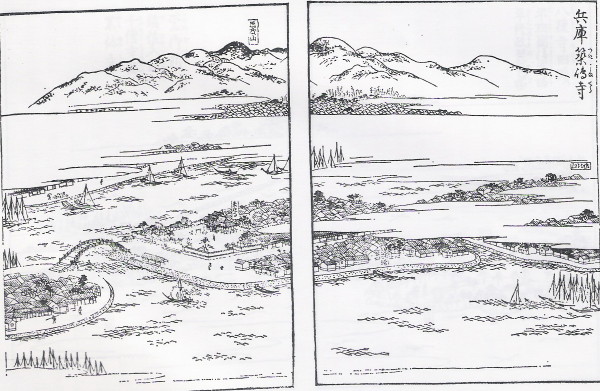

1)須磨明石名所絵巻 寛文12年(1672) 河上正継の筆記 神戸女子大蔵

リーフレットに添付されたものです。布引滝から明石城までの名所・旧跡について

描かれた鳥瞰絵図

こちらは後述する本「伝説・物語の神戸を歩く」でも掲載されています。

2)能舞台の模型展示

3)生田神社の箙(えびら)と梶原景季

上の写真は生田神社の梶原景季の「箙(えびら)の梅」と謡曲「箙」の現地説明板

撮影:2022-8-30

4)天上寺

かっては摩耶山山頂の南の中腹にありましたが昭和51年(1976)に賽銭泥棒の失火で

七堂伽藍が全焼したため、開祖の地と伝えられる現在地、元摩耶に再建されました。

摩耶山天上寺は観音霊場(新西国霊場第22番、関西花の寺第10番霊場、

西国愛染明王第4番霊場、摂津33ヶ所第4番霊場、摂津国88ヶ所80番霊場、

神戸13仏第2番霊場、福原西国奥の院霊場)としてまた摩耶夫人尊が祀られている

ことから安産祈願、女人守護の本山女人高野、仏母の寺など女性に功徳が多いお寺として

知られています。

上の写真は摩耶山天上寺の開祖(大化2年(646))法道仙人の像です。撮影:2009-1-30

法道仙人は中国西明寺の道宣律師より釈迦感成るの秘仏十一面観音の黄金仏を

授かり難波の浦に着き、その後孝徳天皇の勅願により天上寺を開創されました。

5)東求女塚古墳・処女塚古墳・西求女塚古墳

処女塚伝説とは神戸市東灘区の呉田(ごでん)の東求女塚古墳、東明の処女塚古墳、灘区の味泥

の西求女塚古墳にまつわる悲話伝説。

昔、小竹田男(しのだおとこ又はささだおのこ)と血沼丈夫(ちぬのますらお)という

二人の青年が菟名日処女(うないのおとめ)に恋をして、二人は同時に恋文を送りました。

女はどちらにも靡かず、生田川のオシドリを射当てた人に従うと答えますが、

すると二人の矢は同時に鳥を射止めます。

女は悩み抜いて川に身を投げ、その遺体は塚に築きこめられました。

その後、男たちも互いに刺し違えて死んだという…。

彼ら三人を葬った墓が処女塚と東西の求女塚の古墳だと言われています。

伝説では処女塚=菟名日処女 東西の求女塚=小竹田男と血沼丈夫

実際には3つの古墳は夫々、地方豪族の墓とみられています。

これら3つの古墳は大体等間隔で並んでいます。

また、能「求女塚」などにも登場する古墳です。

上の写真は上述の伝説の場面を絵にしたものです。

出典:摂津名所図会

処女塚については下記ブログで詳述しています。

小山田高家の碑と田辺福麻呂の歌碑 in 処女塚(神戸市東灘区) - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

上の写真は播磨名所巡覧図会 巻1(5巻のうち)の処女塚故事の挿絵

水鳥を射る競争をする場面。この挿絵は下記国会図書館サイトの19コマ/45で見れます。

播磨名所巡覧図会 5巻. [1] - 国立国会図書館デジタルコレクション (ndl.go.jp)

6)布引滝と浄瑠璃「源平布引滝」

布引の滝は上流より43mの雄滝(おんたき)、夫婦滝(みょうとたき)、

鼓ケ滝(つつみがたき)、14mの雌滝(めたき)の4つの滝で構成されています。

布引の滝は平安の時代から歌枕として有名で、ここを訪れる歌人も多い。

また観光地としても古くから栄え多くの人を魅了してきました。

今でも自然の景観が残されておりハイキングコースにもなっています。

イノシシに出くわすこともありますのでくれぐれも注意してください。

上の写真は雄滝 撮影:2012-6-4

7)有馬温泉の入初式

入初式は江戸時代から約300年続くもので、有馬温泉を発見したと伝えられる大己貴命

(おおなむちのみこと)、少彦名命(すくなひこなのみこと)をはじめ、薬師如来の

お告げで薬師堂(温泉寺)を建立し有馬温泉の興隆に寄与した行基菩薩。天災などで

被害を受けた有馬温泉を再興させた仁西上人への感謝と、温泉の繁栄を祈念する

目的で行われるようになりました。

平成18年(2006)3月戸市地域無形民俗文化財にも認定されています。

2019年1月2日に有馬温泉の恒例行事入初式(いりぞめしき)を見学、ブログを作成

2019年 有馬温泉 入初式(いりぞめしき) 見学記 on 2019-1-2 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

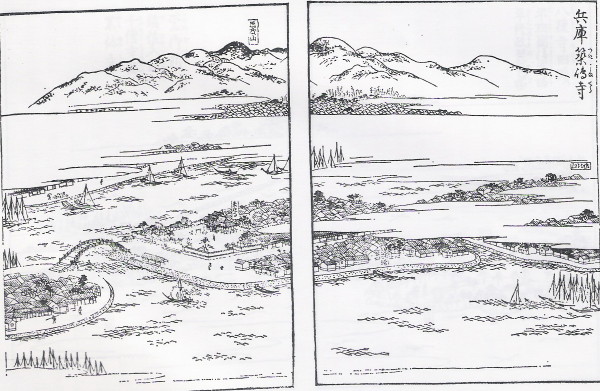

8)築島寺と祇王

日本名所風俗図会のPage302「経島山来迎寺」通称:築島寺の説明書きより要約引用します。

「兵庫津の島上町にあり。本尊は恵心僧都の作で長さ4尺の阿弥陀仏、

島供養本尊釈迦仏、弁財天、平清盛鏡影(54歳のときに自ら画きたまふ影像)

松王小児像(17歳の松王丸を平相国が描く)、梅実伽藍彫刻(古伽藍が刻まれていた)

観音堂、鎮守(稲荷社に隣接)、松王人柱印石(本堂の前)

応保年間(1161-1162)に松王丸の遺徳を偲び平清盛が五条大納言国綱卿に命じて

来迎寺造営の詔を出した。

造営後、来迎寺は常行念仏の道場となり不断院と号し、世には築島寺と呼ばれる。」

以下は同じく上記と同じ摂津名所図会より松王丸に関する記述を要約引用させていただきます。

松王丸は松王小児(松王健児(こんでい)と書かれています。

「埋め立てても大波が土石をゆり流してしまう。竜神の怒りをなだめるため30人の

人柱と経石を海底におさめよとの占いがでた。

平相国(清盛)は生田の森に関をすえて往還の旅人を捕らえさせたが、近隣の村民が

これを歎いて訴えるので兵庫の者はこの難を免れた。

今のことわざに『兵庫の者なり御免あれ』というのはこの由縁である。

3ヶ月かけて30人をとりこにしたが、親族が群れ来てその悲嘆は尋常ではなかった。

清盛はこれを悼んで延期すること5ヶ月に及んだ。

そこへ讃州香川城主大井(おおい)民部(みんぶ)の嫡子松王小児17歳が進み出て、

身代わりに自分ひとりを沈めるように願い出た。清盛は大いに心を動かされる。

ついに、経石と松王小児を海に沈めて島は成った。沈めた所に建てられたのが

築島寺(来迎寺)である。」

松王小児入海の碑の説明板より要約引用させていただきます。

「二条天皇の御代(1158-1184)平清盛はわが国の貿易の中心地はこの兵庫である

との確信をもって、良港を築くため海岸線を埋め立てる工事に着手した。

しかし潮流が早く非常な難工事で、完成寸前に押し流されることが二度に及んだ。

時の占い師は「これは龍神の怒りである。三十人の人柱と一切経を書写した経を

沈めると成就するであろう」と言上した。そこで清盛は生田の森に隠れ関所を構え

通行の旅人を捕らえさせたが、肉親の悲嘆は大きかった。

この時、清盛の侍童で賀川の城主田井民部氏の嫡男17歳の松王が

「人柱のことは罪深い。自分一人を身代わりにして沈めた下さい」と申し出た。

応保元年(1161)7月13日、千僧読経のうちに松王は海底に沈み築港造営は

完成した。

兵庫津の繁栄の礎となった事件であった。」

松王小児入海(松王丸)の碑の右には妓王 妓女 (祇王と祇女)の五輪塔があります。

説明板より要約引用させていただきます

「妓王(ぎおう)と妓女(ぎじょ)は姉妹でともに堀川の白拍子であった。

平清盛の寵愛を受けて優雅な生活を送っていました。清盛のこころが

仏御前に傾くに及び世の無常をを嘆き京都嵯峨野に庵(今の妓王寺)を結び

母とともに仏門に入った。その後平家が壇ノ浦で滅亡した為、平家ゆかりの

兵庫の八棟寺(築島寺の末寺)に住持して一門の菩提を弔った。

9)琵琶塚と平経正

平敦盛の兄で琵琶の名手であった平経正の琵琶塚です。清盛塚に隣接してあります。

(下の写真 撮影は2008年8月頃)

能「経正」

10)明泉寺と平知章

上の写真は源平盛衰記で描かれた16歳の平知章と従者の監物太郎頼方が

父及び主君の新中納言知盛を海に逃がす場面を描いたものである。

平家物語の第9巻平知章最期の記載(口語訳)には次のように書かれています

「 新中納言知盛は生田の森で、範頼軍との戦線を捨てて脱出しその軍兵は皆逃げて

いなくなり、今は御子の武蔵守知章、侍の監物太郎頼方という主従三騎になって

助け舟に乗ろうと波打ち際の方へ逃げてきました。

その時に、源氏方の児玉の一党と思しき軍配団扇を紋章にした旗を掲げた

十騎ほどが大声をあげて追いかけてきました。

監物太郎は弓の上手であり、真っ先駆けてきた旗差しの首をひょうふっと射て

馬からさかさまに射落としました。その中で相手の大将と思われる侍が知盛と

組もうと馬を走らせて押し並べてきて組み合ってきたときに、父の急を知った

知章はその中に割って入り、組み打ちを挑んで見事相手の首を斬り立ち上がろうと

したところに、敵の童が加勢にやってきて、武蔵守の首を討ってしまいました。」

11)須磨寺と平敦盛

上の写真は須磨寺宝物館の展示で平敦盛と熊谷直実の一騎うちの場面を絵にしたもの

撮影:2020-11-21

上の写真は敦盛首塚の遠景です。撮影:2014-3-8

謡曲「敦盛」と敦盛首塚について現地説明板に記載の内容は以下のとおりです。

謡曲「敦盛」は、戦乱の巷では敵であった者同士が、極楽浄土で共に成仏する運命

になった事を主軸にして作曲された修羅物である。

一の谷の戦いで少年敦盛を打った熊谷直実は、無常を感じ出家して蓮生と改め、

菩提の為古戦場を訪ねると、敦盛の霊は草刈男の姿で現れて迎える。

蓮生はひたすら回向を続けまどろむ夢の中に、花やかな姿で現れた敦盛が、一門没落の運命の中にも

忘れかねる歓楽の日があった事や、戦いの有様を物語り、敵蓮生の日々の回向に感謝し、

共に極楽往生の出来ることを喜びつつ消え去るものである。

直実は、義経の黍実験の後、許しを得て遺品「馬・甲冑・弓矢・青葉の笛」と共に、

戦死の有様を書き添えて父経盛に送った。懇ろに弔われた「敦盛首塚」は今も人は絶えない。

謡曲史蹟保存会

詳細は下記ブログで書いています。

謡曲「敦盛」と敦盛首塚 on 2014-3-8 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

上の写真は敦盛塚での須磨琴保存会の皆様による一絃琴演奏です。

下記ブログに平敦盛について過去に書いたブログへのリンク集を載せています。

尋常小学校唱歌「敦盛と忠度」通称「青葉の笛」 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

12)現光寺と光源氏

上の写真は播磨名所巡覧図会 巻2(5巻のうち)で描かれた光源氏

謡曲「須磨源氏」は、日向国の社宮藤原興範が、伊勢参宮の途次、須磨の浦に立ち寄ると、

老樵夫(きこり)賀桜の木陰から現れ、光源氏一代の略歴を物語り、自分はその化身であることをほのめかす。その夜、旅まくらの興範の前に、菩薩となっている光源氏が、気高く優雅な姿で天下り、在りし日の須磨のくらしを回相しつつ青海波の舞を舞って夜明けと友に消えうせるという典雅な曲である。

須磨は観月の名所として名高く平安時代の王朝ロマンの主人公光源氏が、複雑なしがらみの中で傷ついた心を慰めるのに格好の地だと千年前に生きた紫式部も知っていたのでしょう。

以上は謡曲史跡保存会作成の説明書きより一部引用しました。

下の写真は源氏寺碑である。(2008-2-6撮影)

源氏物語の主人公光源氏が従者数人と京より須磨に蟄居していたところと古来より伝えられ

ています。この石碑はもともと現在の場所より北西約20mはなれた場所に建てられていま

したが平成7年(1995)1月17日阪神淡路大震災後、都市計画道路千森線の整備に

あわせて新しく平成14年(2002)再建された現光寺の門前に移されました。

詳細は現光寺 : 散策とグルメの記録 (exblog.jp)

13)村上帝社と琵琶塚

上の写真は村上天皇を祀った村上帝社の祠

謡曲「玄象」(絃上)と村上帝社についての現地説明板をそのまま転載します。

琵琶の名手太政大臣藤原師長は、唐(中国)に渡りなおも奥儀を極めたいと願い、

都を出立して須磨の汐汲みの老夫婦の塩屋に宿る。夫婦の奏でる秘曲「越天楽」の

「感涙もこぼれ嬰児も躍るばかり」の神技に感じ入った師長は、渡唐を思い留まった。

この老夫婦は、名器絃上の所持者村上天皇と梨壷の女御が、渡唐を止めさせる為に

師長の前に現れた精霊であった。やがて村上天皇が本体を現わし、龍神を呼んで

今一つの名器獅子丸の琵琶を持参せしめて師長に授け、喜びの舞をなし給うという、

国威宣揚を意図して描かれた曲である。村上帝社は、摂関政治を抑え、文化の向上や

倹約を旨とされて「天暦の治」として名高い天皇らしい社である。師長の名器獅子丸を

埋めた琵琶塚は、もと境内にあったが今は線路で二分されている。

謡曲史跡保存会

上の写真は播磨名所巡覧図会 巻2の16

田辺眞人著 伝説の須磨のPage30、31より琵琶塚の伝説について要約引用する。

今から800年ほど前、京の都に太政大臣藤原師長(もろなが)という琵琶の名人が

いました。彼はもっと上手になることを願い唐の国に行って勉強しようと考えました。

藤原師長が使用していた琵琶は「獅子丸」と呼ばれる立派なものでした。

藤原師長がそれを持って京より須磨へやってきた時あたりはもう暗くなってある漁師の

家にとめてもらうことになりました。

その夜、漁師の夫婦にたのまれ藤原師長が琵琶を弾いていると老夫婦の姿がぼおっと揺れ

たちまち別の人の姿に変わってしまいました。

それは200年ほど昔にいた村上天皇と梨壺女御(なしつぼのにょご)のお姿でした。

2人は「師長、そなたにすばらしい琵琶の腕前をあげよう。その代わりに唐の国に行くのは

やめて、ここから都に帰りなさい」と言いました。

藤原師長は驚いているうちに2人は消え、また藤原師長が琵琶を弾いてみると自分でも

驚くぐらい自分の腕前があがっていました。

藤原師長は自分の腕前に満足し「獅子丸」をこの地に埋めここから京の都に帰って行った

ということです。

西須磨の村人はその漁師の家のあとに村上天皇を祀る小さな神社を建てました。

能「絃上」観世流では「玄象」でも藤原師長と従者と村上天皇と梨壺女御の化身が登場します。

14)春風村雨堂 春風、村雨と在原行平 能「松風」

松風村雨堂は、謡曲「松風」初め、多くの文学にとりあげられ悲しい物語として有名な松風、村雨の二人の姉妹にまつわるお堂で次のような伝説によって広く世に知られています。

在原行平は仁和2年(886年)光孝天皇の怒りにふれ須磨の地に配流されて寂しく暮していた。

その時、潮汲みに通っていた多井畑の村長の娘 [もしお][こふじ]の姉妹をいとわしく思い

松風村雨の名を与え仕えさせた。

三年の歳月がたち、許されて京都に帰る行平は、小倉百人一首で有名な

「立ち別れ いなばの山の 峰に生ふるまつとし聞かば いま帰り来む」

の歌を残し烏帽子(えぼし)、狩衣(かりきぬ)をかたわらの松の木に掛け姉妹たちへの

形見とした。

二人の姉妹はたいそう悲しんで庵(いおり)を建て観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)を信仰し、行平の無事を祈っていたが、後(のち)、多井畑へ帰りわびしく世を去った。

現在の観音堂は、庵の跡といい、西に並ぶ巨松の古株は行平の衣掛けの松といわれています。現在でもこの伝説にちなんで、行平町、松風町、村雨町、衣掛け町などの町名が残っています。

以上、現地説明板より引用

上の写真は行平の衣掛けの松 3代目の松 撮影:2007年10月4日

「立ち別れ、稲葉の山の峰に生(お)ふるまつとし聞かば、今帰り来む」は

小倉百人首の中の在原行平の有名な歌である

「わくらばにとふ人あらば、須磨の浦に藻塩たれつつ、わぶとこたへよ」

この歌は古今集で在原行平が詠んだ物である。

能の「松風」は、主人公の松風と妹の村雨が登場する能で古称を「松風村雨」という。

15)神戸市兵庫区願成寺に眠る平通盛と小宰相局の五輪塔

謡曲「通盛(みちもり)」に登場する平通盛と小宰相の局(こざいしょうのつぼね)の五輪塔がある。

中興した住蓮上人(中央)の右横にある2つの石塔が平通盛(右)と小宰相の五輪塔(左)です。

能「通盛」

実際の展示は上述した内容より多くの情報が記載されていたと思いますが記憶に残る

範囲内なのでこの程度しか書けませんでした。

伝説・物語の神戸を歩くの内容

上の写真は本の表紙

上の写真は本の目次

本には今回、観覧した内容より詳しい内容が記載されています。