538年 仏教伝来(一説では552年)以来、仏教は発展し、日本では多くの人が仏教徒である。

そこで今回、仏教 主要13宗派の基本情報について纏めることとしました。

基本情報の他に関連の写真があるものは写真を添付しました。

1.法相宗

開宗年:650~660年頃

大本山:興福寺、薬師寺

経典:「唯識三十頌」「解深密経」

信徒数:約52.5万人

特記事項:宗祖は慈恩大師 本尊は釈迦如来、薬師如来

上の写真は薬師寺金堂内の薬師三尊(側面から臨む)

銅造薬師如来及両脇侍像(金堂安置)として昭和26年(1951)6月9日に国宝に指定

中尊の薬師如来坐像の像高は254.8cm、右脇侍の日光菩薩の像高は309.4cm

左脇侍の月光菩薩の像高は311.8cm

両脇侍が左右対称になっています。非対称の例として岩手県の黒石寺の薬師三尊があります。

また、両脇侍が中尊のほうに体を向けているような腰のひねり方をしています。

この所作で一層、中尊の存在感が増している。

上の写真は落慶後の興福寺中金堂 撮影:2019-2-3

上の写真は2018年10月7日から5日間にわたって執り行われた興福寺中金堂の落慶法要

中金堂は創建より6回の焼失・再建を繰り返し2000年までは1819年再建の仮堂

だった。2010年の立柱式、2014年上棟式を経て2018年に竣工した。

2.華厳宗

開宗年:740年

大本山:東大寺 公式サイト:TOPページ - 東大寺 (todaiji.or.jp)

経典:華厳経

信徒数:0.1~0.5万人

特記事項:宗祖は良弁 本尊は廬舎那仏

東大寺創建当時及び鎌倉再建当時の境内配置模型 on 2014-11-12

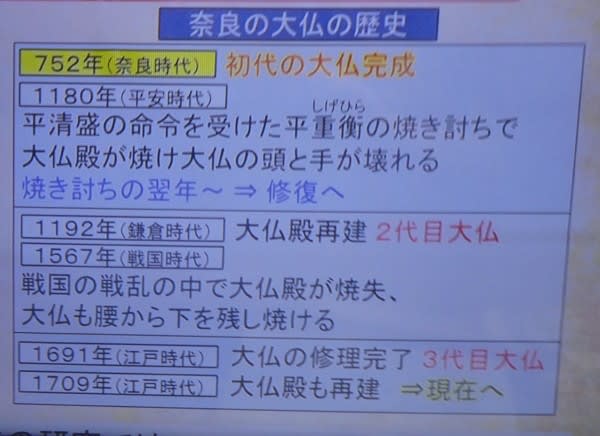

上の写真は東大寺大仏の歴史を年表形式で示したものです。

大仏を収容している大仏殿は1180年平重衡による焼き討ちと1567年の戦国時代の

戦乱により2回焼失しており、その都度大仏の再建と大仏殿も再建されています。

江戸時代の東大寺の再建に尽力した隆光大僧正について下記ブログで書いています。

東大寺の公慶上人を助け再建した功績は大きい。

隆光大僧正の墓石 on 2017-12-28 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

3.律宗

開宗年:759年

大本山:唐招提寺

経典:「四分律蔵」など

信徒数:約3万人

特記事項:宗祖は鑑真 本尊は廬舎那仏

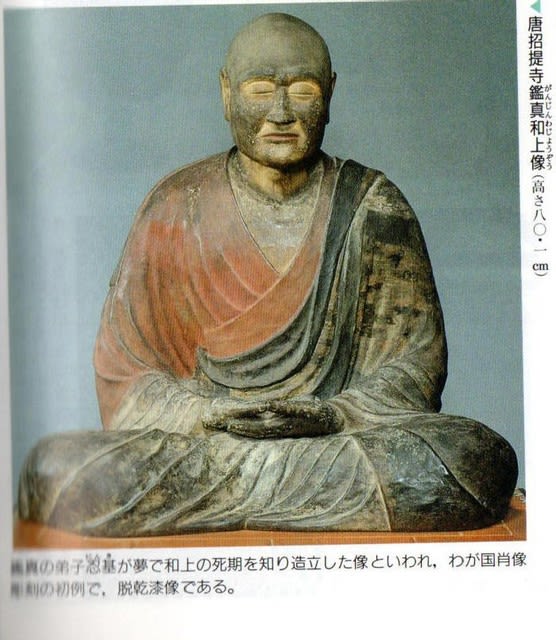

上の写真は乾漆鑑真和上坐像です。 鑑真和上は

688年〈持統天皇2年〉生まれ - 763年6月25日〈天平宝字7年5月6日〉没

像が鑑真の弟子の忍基(にんき)他が鑑真和上の死期を知り手作りで造立

したと伝えられる像でわが国初の肖像彫刻で国宝に指定されています。

脱乾漆像で重量は12Kgと軽く火事でもすぐに持ち出せ造立当時のものが残されて

います。出典:総合日本史図表 監修 坂本賞三、福田豊彦 第一学習者(1994)

4.天台宗

開宗年:806年(延暦25年)

大本山:比叡山延暦寺

経典:「妙法蓮華経」、「仁王般若経」、「金光妙経」

信徒数:約312万人

特記事項:宗祖は最澄 本尊は釈迦如来

上の写真は改修前の比叡山延暦寺根本中堂 2017年10月11日訪問

5.真言宗

開宗年:816年(弘仁7年)

大本山:高野山金剛峯寺

経典:「大日経」、「金剛頂経」

信徒数:約922万人

特記事項:宗祖は空海 本尊は大日如来

下の写真は2009-10-21撮影の金剛峯寺の主殿

6.融通念佛宗

開宗年:1117年(永久5年)

大本山:大念佛寺 公式サイトは

融通念佛宗総本山 大念佛寺 -大阪市平野区- (dainenbutsuji.com)

経典:「華厳経」、「法華経」、「阿弥陀経」

信徒数:約12万人

特記事項:宗祖は良忍 本尊は十一尊天得如来

7.浄土宗

開宗年:1175年(安元元年)

大本山:知恩院

経典:「浄土三部経」

信徒数:約602万人

特記事項:宗祖は法然 本尊は阿弥陀如来

上の写真は浄土宗開基の法然上人の説明板(延暦寺境内)

久安3年(1147)に比叡山に籠り修行し得度した。

Wikipediaより延暦寺で修業するまでの過程を記した部分を引用させていただきます。

保延7年(1141年)9歳のとき、土地争論に関連し、明石源内武者貞明が父に夜討を

しかけて殺害してしまうが、その際の父の遺言によって仇討ちを断念し、菩提寺の

院主であった、母方の叔父の僧侶・観覚のもとに引き取られた。その才に気づいた

観覚は出家のための学問をさずけ、また、当時の仏教の最高学府であった比叡山での

勉学を勧めた。

その後、天養2年(1145年)[注釈 5]、比叡山延暦寺に登り、源光に師事した。

源光は自分ではこれ以上教えることがないとして、久安3年(1147年)に同じく

比叡山の皇円の下で得度し、天台座主行玄を戒師として授戒を受けた。

8.浄土真宗

開宗年:1224年(貞応3年)

大本山:本願寺 東本願寺

経典:「教行信証」

信徒数:約1338万人

特記事項:宗祖は親鸞 本尊は阿弥陀如来

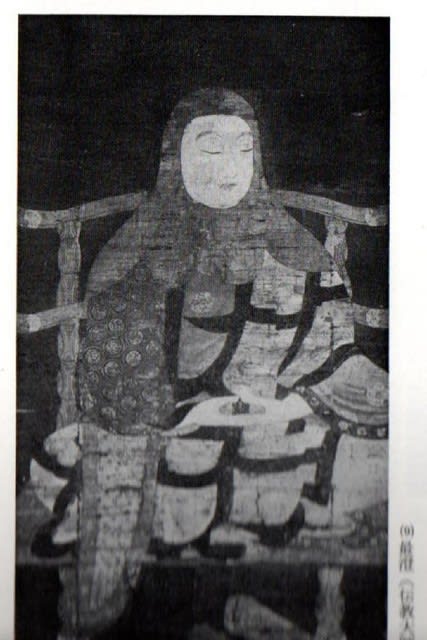

上の写真は親鸞聖人72歳の画像(絹本)。裏に「大谷本願寺親鸞聖人御影 釋准如

慶長八年癸卯十月廿二日書之」と墨書。もと大谷本廟に永く安置されてあったものを

特に本願寺より下付されたもので、国宝「鏡の御影」と生き写しで親鸞聖人の個性的な

面影をよく表し、今に伝えています。

9.時宗

開宗年:1274年(文永11年)

大本山:遊行寺

経典:「浄土三部経」

信徒数:約6万人

特記事項:宗祖は一遍 本尊は「南無阿弥陀仏」の名号

神戸市兵庫区真光寺で一遍上人を偲び踊り念仏 on 2014-9-16 その3

上の写真は神戸市兵庫区の真光寺境内の一遍上人の墓塔で1.95m高の2段積みで造立年代は

南北朝時代(1336-1392)頃と推定されています。撮影:2014年9月16日

10.臨済宗

開宗年:1191年(建久2年)

大本山:妙心寺、建仁寺など

経典:なし

信徒数:約116万人

特記事項:宗祖は栄西 本尊は釈迦如来

上の写真は建仁寺境内 撮影:2014-12-17

ご開山 茶祖栄西禅師 は宋の国(中国)から我国にお茶の種子を持ち帰られました。

建仁寺「茶碑」後方の茶園は、「茶」將来八〇〇年(平成三年)を記念して植樹栽培された

11.曹洞宗

開宗年:1227年(嘉禄3年)

大本山:永平寺

経典:「正法眼蔵」「伝光録」

信徒数:約362万人

特記事項:宗祖は道元 本尊は釈迦如来

上の写真は永平寺の仏堂。 撮影:2011年9月26日

仏殿は明治35年(1902)、道元禅師(高祖大師)の650回忌を記念し改築された

総欅(けやき)造りの中国宋代の形式に従った石畳敷きのものです。

須弥壇(しゅみだん)中央には釈迦如来、右に未来弥勒仏(みろくぶつ)、

左側に過去阿弥陀仏(あみだぶつ)の三世如来が祀られています。

通常のお寺の本堂に相当する建物です。

12.日蓮宗

開宗年:1253年(建長5年)

大本山:久遠寺

経典:「法華経」

信徒数:約392万人

特記事項:宗祖は日蓮 本尊は釈迦如来

上の写真は神戸市須磨区上細沢町の清雲山 護国寺境内の日蓮宗の宗祖「日蓮上人」の像

正面に「立正安国」の文字が刻まれています。 撮影:2019年11月24日

13.黄檗宗

開宗年:1654年(承応3年)

大本山:萬福寺(万福寺)

経典:なし

信徒数:約30万人

特記事項:宗祖は隠元 本尊は釈迦如来

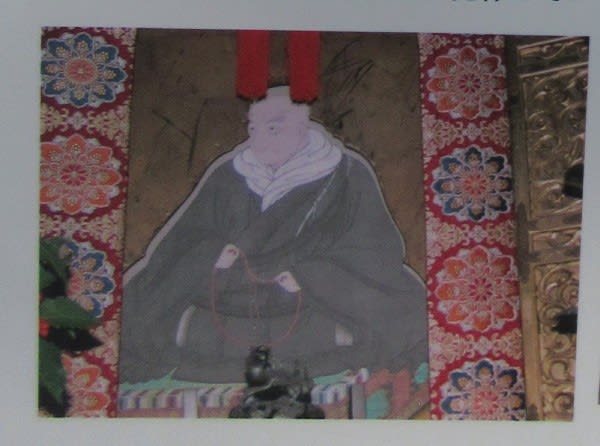

上の写真は萬福寺開祖の隠元隆琦禅師の画像です 宇治市歴史資料室編「隠元渡来」

-興聖寺と萬福寺ーのPage9より

黄檗僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき。1592~1673)は中国福建省から長崎に

1654年に30名の僧などを引き連れてやってきました。

1661年、後水尾法皇、将軍徳川家綱の許しを受けて,寺領400石を与えられて

萬福寺が創建されました。

日本仏教の系譜

日経おとなのOFF 2010年9月号 「釈迦入門」No.110のPage74に日本仏教の系譜

という表で日本仏教の主要十三宗派について簡略に纏められていますので添付します。