10分間Uターン客らに揉まれて、11時43分に人並みをかぎ分けて田尻を再訪します。

下り列車が入線してきたので構内をざっと撮影。2面2線で中線が撤去され、2番線はフェンスがしてあります。

駅舎に出ます。昭和38年3月築の国鉄様式の駅舎をもち、駅員も配置されています。訪問時はトイレはリニューアル工事中でした。

滞在時間が50分あるので、付近のローソンで買い出した弁当で昼食にします。12時27分発の532Mは701系F2-103編成でしたが、相変わらずUターン客が多いものの何とか座れました。

12時32分に小牛田に到着です。乗り継ぎ時間を利用して駅舎を見ていきます。平成18年3月の橋上化に伴って改札などは2階に移転され、この昭和34年7月築の建物の1Fにはビュープラザがあるほかは伽藍としています。 2面4線の構内の脇には仙ココが広がっています。

2面4線の構内の脇には仙ココが広がっています。

自由通路をわたって、平成18年3月に新設された東口に出ました。駅前は新興住宅地で、この時点では入居数はまばらでした。数年後にはびっしりになるでしょう。

12時57分発の1560Mで品井沼を目指します。719系H1編成+H3編成+H7編成でボックス席が取れたので高清水を投入しますが、松山町、鹿島台でどっと乗ってきて、かなりまずい状況に。

13時10分に品井沼に到着。開業当時からと思われる木造駅舎が健在で、おばさまが管理しています。構内は2面3線ですが、中線は使われておりません。

駅舎撮影後、例によって周辺散策。しかし、歩き出しから

で、濡れにいったようなものでした。13時51分発の1564Mは701系F2-518編成+F2-24編成で、Uターン客に加えて松島花火・灯篭流しに向かう人々が乗り込んでおり、先ほどの530M以上に激パしてました。

で、濡れにいったようなものでした。13時51分発の1564Mは701系F2-518編成+F2-24編成で、Uターン客に加えて松島花火・灯篭流しに向かう人々が乗り込んでおり、先ほどの530M以上に激パしてました。

13時58分に松島到着。跨線橋の真下でしばし待機し、583系快速みちのくを撮影。松島駅は、カーブ上に2面3線のホームがあり、どうしても列車が傾きます。

583系撮影後、駅舎を撮影。昭和31年の開業以来と思われる、三角屋根の木造駅舎が健在です。ざっと見てきた後、松島始発の1566M(719系H28編成+H33編成)で仙台に進みます。塩釜までは松島がよく見えますが、こんな雨の中では散策するのはちょっと…です。

14時56分に仙台に到着。発車メロディーを3本録音 し、15時44分発の仙山線3841M(719系H25編成+H24編成)に乗車して、奥羽山脈を突っ切って山形へ。

し、15時44分発の仙山線3841M(719系H25編成+H24編成)に乗車して、奥羽山脈を突っ切って山形へ。

16時55分に山形に到着。3、4番線に上がると、2番線にポケモン新幹線が入線してきました!E3系L51編成で、「つばさ119号」に運用されていました。買出しした後、17時32分発の444M(719系Y6編成+Y8編成)にて米沢へ。

米沢で乗り継いだ快速べにななは、国鉄色キハ58系(キハ28 2371+キハ58 1022)でしたが、ボックスは全てふさがり、ロングシートで終点・新潟まで過ごすことに。(写真は、8月23日に新潟駅で撮影した「快速べにばな」で代用)

新潟からは、信越本線2552M(115系L6編成)で新津に帰還しました。

お盆の東北線駅巡り おわり

参考サイト さいきの駅舎訪問

2008年8月17日(日)。8時間ほど寝て、6時59分に起床。東横インおなじみのお握りの朝食をとり、7時40分過ぎにチェックアウト。土産を買い、青春18に日付印を入れ、一ノ関8時ちょうど発の524Mで仙台方面に向かいます。E721系P10編成+P33編成で、ボック席に落ち着いて缶コーヒーを飲みながら、花泉まで優雅に過ごしました。

15分で花泉に到着。現在は一関市になってますが、旧花泉町の中心部に位置します。昭和62年3月築の駅舎で、みどりの窓口があり、構内は2面3線です。

花泉での滞在時間は1時間。これを利用して町をそぞろ歩き。金流川のたもとに北海道らしい風景を見つけました。

9時16分発の526Mで油島へ移動しますが、701系F2-20編成の車内は、Uターン客などが多く、座席は全て埋まってました。

9時20分に油島に到着。平成10年1月改築の簡易駅舎で、 も同時期の改築と思われます。構内は2面2線ですが、駅舎のあるところは下り副本線の跡と考えられます。空に比べて駅舎が暗く、撮影に難儀しました。ここも一関市ですが、周辺は寺院風の民家が多いです。

も同時期の改築と思われます。構内は2面2線ですが、駅舎のあるところは下り副本線の跡と考えられます。空に比べて駅舎が暗く、撮影に難儀しました。ここも一関市ですが、周辺は寺院風の民家が多いです。

軽く散策を終えて、待合室に入ります。時刻表を見ると、小牛田~一ノ関間は、朝晩の一部を除いて殆どワンマンなのがわかります。

霧雨の降る中、屋根の無い跨線橋を上り下りし、9時59分発の528Mで瀬峰へ向かいます。山形新幹線の新庄延伸開業により秋アキから転属した701系F2-103編成で、貫通扉がステンレスそのままです。

10時18分に瀬峰に到着。昭和38年3月築の駅舎で、6:50~18:10まで窓口が開いています。構内は2面3線ですが、中線は使われておらず錆びています。右隣の木造の建物は、ボランティアが運営している駅文庫で、火曜から金曜の10時から16時のみ開いています。駅裏は  です。

です。

瀬峰では37分の滞在。例によって町歩きします。歩いて数分で宮城県立循環器・呼吸器病センターという中核病院がありますが、全体的にアップダウンが多い町です。付近は、2ヶ月前に大きな地震があったとは思えぬほど平静としていました。

瀬峰10時55分発の529M(701系F2-103編成)で梅ヶ沢へ。構内は2面2線で、中線が撤去されています。

梅ヶ沢駅は無人駅です。左側の建物は、平成13年3月29日築の簡易駅舎で、自動券売機や駅文庫が併設されています。右側の建物は、昭和63年3月21日築の  です。

です。 の降る中、減農薬栽培の水田まで行って折り返します。529Mの到着前から待合室内に居た女の子などとステンレスの座席に座って列車を待ちますが、到着直前には大雨に。11時27分発の530M(701系F2-27編成)は、Uターン客などでごった返しており通路までぎっしりで、車掌も乗務していました。

の降る中、減農薬栽培の水田まで行って折り返します。529Mの到着前から待合室内に居た女の子などとステンレスの座席に座って列車を待ちますが、到着直前には大雨に。11時27分発の530M(701系F2-27編成)は、Uターン客などでごった返しており通路までぎっしりで、車掌も乗務していました。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

弱冷。

東北新幹線の高架の真下にあり、光線状態が最悪で、撮影に苦労を強いられました。昼間は駅員がいますが、夜間は駅舎にも入れないみたいです。まるで、磐越西線の三川駅のようです。

付近は盛岡市近郊の住宅地で、大きな道路に出れば業務用スーパーなどがありますが、特に買うもの無いです。23分後の2352M(701系2連)に乗車し、貨物ターミナルを見つつ次の駅へ。

岩手飯岡から5分で、今年の3月に橋上駅舎になったばかりの矢幅に到着です。2階の改札口から右に曲がり、東口に出ます。「和」を強調したつくりのようで、東北新幹線の高架下にまとめられた1階にはインフォメーションコーナーが設けられ、待合所も兼ねています。

自由通路を渡り、橋上駅舎化に伴って新設された西口に出てみます。ベージュ色の建物が青空に映えています。駅前はまだまだ開発中です。2階の大きな窓からは奥羽山脈が見れますが、空調がないのでいささか暑いです。

10分くらい前に構内に入ります。構内は2面2線で、中線は撤去されたといえます。接近表示機からは太子堂や長町と同系の自動放送が流れ、14時21分発の1542M(701系2連)に乗車し、次の下車駅・古館へ。

東北新幹線高架下にある駅。窓口と待合所は左側にあり、

は右側にあります。ホームは対面式です。

は右側にあります。ホームは対面式です。 の出入りが激しく、これを撮影するのに6,7分かかりました。

の出入りが激しく、これを撮影するのに6,7分かかりました。残り時間を利用して周辺を歩きます。駅前は昔ながらの酒屋がありましたが、少し南に歩くと、ニュータウン

が広がっており、道路も車通りが激しいです。早めに改札をくぐり、上下線の入線音を録音

が広がっており、道路も車通りが激しいです。早めに改札をくぐり、上下線の入線音を録音 し、14時51分発の2534M(701系2連)で紫波中央へ。

し、14時51分発の2534M(701系2連)で紫波中央へ。4分で紫波中央に到着。ホームは対面式で、時間さえ良ければ跨線橋から迫力ある東北新幹線の走行シーンが見れます。駅自体は無人ですが、自動券売機もあれば、待合室や喫茶店(土日休業)も併設されています。

駅前にバスが居座っていたので、環境・PRセンターから先に撮影。「紫あ波せ本舗」といい、地元の特産品が販売されています。

2535Mが到着してようやくバスが発車したので、やっと撮影です。平成13年11月14日竣工の木造駅舎です。

時間がないので町歩きすることなく、15時27分発の1544M(701系2連)で平泉へ。疲れがどっと出て、道中は殆ど寝てました。

紫波中央から1時間で平泉に到着です。ホームは2面2線で、上り副本線が撤去されています。

下り列車の入線音を録音し、駅舎を撮影。昭和41年11月築のコンクリート駅舎ですが、中尊寺や毛通寺を意識して寺院風のつくりになっています。

わんこそばを食べる前に無量光院跡を訪問。象潟を思わせるような風景です。

平泉駅の窓口営業時間は7:05~16:40なので、芭蕉館でわんこそばを3枚平らげて18時頃に戻ると、既に入出場自由に。すっかり日が落ちて、上りの入線音を録音し、18時32分発の1532M(701系4連)で一ノ関へ。今夜は、東横イン一ノ関駅前にて1泊です。

つづく

流れるような屋根をもつ木造駅舎です。窓口営業時間は、平日は6:45~16:35で、土休日は8:15~15:35です。

構内は2面2線ですが、中線が取り払われた駅です。東北新幹線の開通で優等列車が激減した東北本線には、これが実に多いです。

29分後の2527M(701系2連)で次の下車駅へ。4分で日詰に到着し、若い女の子と下車します。ホームの配列は石鳥谷と同様ですが、退避する列車もあり、(平日には)当駅止まりの列車が設定されていたりするので、構内は2面3線となっています。

昭和61年11月14日竣工(財産票による)のコンパクトな駅舎で、駅員も居ます(営業時間は調べられず)。隣のトイレは昭和62年1月27日です。駅前は狭いですが、現在は駅前整備中との事です。

日詰での滞在時間は56分。東北新幹線の高架を越え、国道4号を横断し、マックスバリューで昼食などの買出し。帰りに簡易

の

の  で3000円おろしました。

で3000円おろしました。駅に戻ると、待合ベンチが一杯だったので、早めに改札をくぐり、ホームのベンチでじゃじゃ麺などで昼ごはん。その後、11時32分発の1533M(701系4連)に乗車して盛岡市内へ。

11時51分に仙北町に到着。ホームは島式1面で左にカーブしています。跨線橋を上り下りしたところに木造駅舎があります。窓口営業時間は、平日だと7:15~17:50で、休日だと開始が1時間繰り下がります。尚、駅裏は、生コンの工場です。

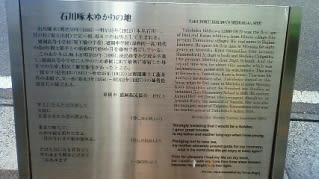

駅から1,2分の所に石川啄木ゆかりの地の碑あります。氏が盛岡高等小学校入学のために下宿した伯父の家があったことろだそうです。付近の商店で面白そうな南部せんべいが売ってたので、2種類買って

仙北町12時26分発の2529M(701系2連)に乗車し、盛岡に再び降り立ちました。今回の目的は西口の調査ですが、残念ながら自由通路は

。 高速バスが多数発着するターミナルです。駅ビル内にはヨーデル号などの自由席のある便の券売機もあります。

。 高速バスが多数発着するターミナルです。駅ビル内にはヨーデル号などの自由席のある便の券売機もあります。

昼食は日詰で済ませているので、冷麺を味わうことなく、13時16分発の1540M(701系4連)に乗車し、一ノ関までの道のりが始まります。お盆終盤ということもあって、車内はUターン客と見える面々が多いです。

つづく

これより5回に分けて、8月15日夜から17日に掛けて実施した、東北線駅巡りの模様を紹介します。

仕事を終えて一旦家に帰った後、新津を22時28分発の2553M(115系L5編成)で再び新潟へ。少し休息をとった後、23時45分発のWeライナーに乗車し、一夜かけて仙台を目指します。代わりの乗務員がいないため、菅生PAでの休憩以外にもSAで長時間停車し、あまり寝られるものではありません。

定刻よりも20分も早い、5時10分に仙台駅東口に到着しました。現地は で肌寒いです。近くの吉野家で朝食をとりました。

で肌寒いです。近くの吉野家で朝食をとりました。

時間があるので、仙台駅のレポート。高速バスが多数発着する、東口から入ります。

中をくぐって西口に出ました。霧雨の降る中、ペデストリアンデッキの上から撮影です。

この日は敢えて青春18を使わずに、仙台から一ノ関までは「はやてこまち95号」(E3系R13編成+E2系J54編成)を利用します。自由席利用にしましたが、仙台始発の下り列車なので余裕で座れました。一ノ関到着後、一旦東口改札を出て、ホリデーパスを購入。他に客はおらず思いのほかスムーズに済み、予定より1本早い、7時25分発の1527M(701系2連)に乗車しました。

ちょうどいい機会なので、先回のリベンジとして金ヶ崎を再訪します。平成16年11月改築の合築橋上駅舎です。構内は2面2線で、待避線が取り払われています。尚、駅舎の左側は商工会が入居しています。

東口の駅舎に入るとフリースペースがあり、金ヶ崎町の紹介のコーナーもあります。尚、エスカレーターまたは階段を登り、2階正面に改札口や窓口があります。

ついでに西口に出てみました。慌しかった金ヶ崎再訪を終え、18分後の1529M(701系4連)で村崎野に進みました。

昭和25年11月改築の木造駅舎です。構内は2面2線で、下り副本線が撤去されています。窓口営業時間は7:15~16:20です。

村崎野駅周辺は工場が多く、踏切を渡ったところに㈱東北ポールの工場があります。少し行った所のサンクスで越後杜氏が195円で売っていたので、今日の晩酌は決定です。それにしても、周辺はアップダウンが多いです。

45分の滞在の後、9時13分発の2525Mで北へ進みますが、IGR7000系4連でびっくりです。

次なる下車駅は花巻。昭和25年11月改築のコンクリート駅舎です。釜石線との分岐駅で、構内は2面3線+中線となっています。駅前のモニュメントは「風の鳴る木」で、毎時00分と30分には姫神のオリジナル曲が流れることになっていますが…。

花巻駅には2001年3月以来の訪問となりますが、待合室は何時の間にかレトロ風に改造され、パンやそばとか食べながらゆっくり休めるようになっていました。

2番線と3番線の入線音を其々録音 し、9時53分発の1531Mで石鳥谷に進みます。701系2連でかなり混雑してました。

し、9時53分発の1531Mで石鳥谷に進みます。701系2連でかなり混雑してました。

つづく

参考サイト さいきの駅舎訪問

近くの地蔵寺を訪問した後、10時41分発の331D(キハ40 1009+キハ40 1008)で烏山線唯一の交換可能駅・大金を訪問します。

玄関に付けられた上屋が不恰好ですが、大正12年12月からの駅舎が現役です。 駅舎の横には大金神社が設けられています。

駅舎の横には大金神社が設けられています。

駅神様は、当然ながら大黒天です。縁起のいい駅名で有名です。

大金での滞在時間は1時間。南那須町役場前を通り、かましんで昼食を調達。駅に戻って改札内で昼食をとり、333D(キハ40 1004+キハ40 1005)で滝を訪問します。 片面ホームのみの駅です。

片面ホームのみの駅です。 駅神様は弁財天です。

駅神様は弁財天です。

徒歩7分で龍門の滝に到着します。滝駅の由来となった滝ですが、那珂川の支流・江川にあります。この滝が絡む烏山線の写真はしばしば鉄道雑誌に登場しますが、滞在時間が短いのでポイントすら見つけられずに駅に戻りました。

龍門の滝は  での訪問が主流ですが、12時44分発の336D(キハ40 1005+キハ40 1004)には私の他に家族連れも乗車しました。

での訪問が主流ですが、12時44分発の336D(キハ40 1005+キハ40 1004)には私の他に家族連れも乗車しました。

次なる訪問駅は小塙です。片面ホームのみの駅です。北側は住宅地で南側は田んぼです。 駅神様は恵比寿神です。

駅神様は恵比寿神です。

小塙での滞在時間は13分ですが、車窓から見た河岸段丘に行ってきました。広い河原で釣りしている人がいました。この川は荒川といいますが、東京湾には流れません

335D(キハ40 1009+キハ40 1008)の乗車に成功し、いよいよ烏山線全駅下車&完撮達成です。

駅舎は大正12年の全通時からのものです。 対面式ホームを有していますが、使われているのは駅舎側のホームのみです。

対面式ホームを有していますが、使われているのは駅舎側のホームのみです。

駅神様は毘沙門天です。これにて七福神全員集合

烏山駅の内部は、1999年11月に完乗を果たした当時のままで、どこか懐かしさを感じさせます。当時と同様に、発車3分前に「恋は水色」が流れ、折り返しの338Dは定刻13時38分に烏山を発車し、ひたすら宝積寺まで下ります。西口にあるセブンで再び食料を調達し、1565M(211系B3編成)と2143M(E721系P4編成+P1編成)を乗り継いで一気に郡山へ。

郡山到着後、7分乗り継ぎで磐越西線1231Mに収まりますが、719系H13編成のみで猪苗代まで座れず。455系が定期運用を離脱してからは、ホント座りにくくなりました。 で暑い会津若松でブレイクした後、235D(キハ110-212+キハ110-217+キハ110-203)で帰路に就きました。新津到着は20時54分でした。

で暑い会津若松でブレイクした後、235D(キハ110-212+キハ110-217+キハ110-203)で帰路に就きました。新津到着は20時54分でした。

2008年夏の青春18解禁乗り継ぎ おわり

出発は、新津0時6分発の快速ムーンライトえちごの新宿行き(485系K1編成)で。糸魚川の地酒・雪鶴を投入し、長岡発車後は断続的に寝てました。高崎で通路側に可愛い女のコが乗ってきましたが、彼女は新宿まで乗った模様。

5時1分に池袋に到着。首都圏は

です。11分後の埼京線543K(205系24編成)でとりあえず北へ。

です。11分後の埼京線543K(205系24編成)でとりあえず北へ。

十条で途中下車し、近くの松屋で朝食。ホームは対面式で、東京都区内の駅とは思えない佇まい。駅前には商店街が広がっています。

26分後の501K(205系5編成)で赤羽に出た後、525M(E231系U10編成+U537編成)のグリーン車で優雅に過ごします。土呂手前で東大宮操車場へ伸びる線路が分かれるという発見がありましたが、缶コーヒーを2本投入したにもかかわらず、強烈な眠気が。

宇都宮で発メロを録音した後、8時5分発の327D(キハ40 1009+キハ40 1008)に乗車して、烏山線七福神巡り開始。

最初の下車駅は鴻野山。駅神様は福禄寿。片面ホーム1面の駅ですが、ホームの向こうは私有地で、駅前の道路の歩道はなく、逃げ場無いです。

駅裏はとうもろこし畑が多いです。

駅裏はとうもろこし畑が多いです。

鴻野山8時53分発の328D(キハ40 1003+キハ40 1001)に乗車し、今年4月12日に橋上駅舎になったばかりの宝積寺駅を訪問します。自動改札は無く、簡易Suicaのポールになっていたのは拍子抜けでした。尚、構内は2面3線です。

宝積寺駅の天井は、蜂の巣のような形です。計画清掃が大変そうですね。

東口に出てみると、大谷石で出来たちょっ蔵広場があります。商工会議所になっていますが、この時はライブのリハーサルが行なわれていたようです。

近くのセブンで

などを調達した後、宝積寺9時35分発の329D(キハ40 1004+キハ40 1005)で仁井田へ。駅神様は布袋尊です。

などを調達した後、宝積寺9時35分発の329D(キハ40 1004+キハ40 1005)で仁井田へ。駅神様は布袋尊です。

駅舎に出てみます。大正12年12月築の駅舎がそのまま残されており、駅員も居ます。尚、交換設備は撤去され、棒線駅となっています。駅前はちょっとした商店街です。

仁井田で26分滞在し、330(キハ40 1008+キハ40 1009)で1駅戻り、下野花岡へ。片面ホームのみの無人駅です。向かいに駐車場があるようですが…。

周囲は田園地帯なので、駅神様は寿老人です。付近の森はキリンビールの工場です。霧雨なので、ここで一杯やります。

つづく

新快速3262Mは、14時7分に加古川に到着。向かいに止まっていた普通電車786T(221系B1編成)にお乗換え。

1駅進んで東加古川に途中下車。2007年3月に改築が完了した、ため池と虹をイメージした橋上駅舎です。構内は2面3線です。これは北口で、文化・教育ゾーンを意識して木目調の配色となっています。

南口の駅舎です。形的には北口とは左右対称のようですが、商業ゾーンを意識して白を基調とした配色で明るめです。駅前は賑やかで、いわば都会の風情です。

東加古川では30分の滞在。この駅には待合室は無く、改札正面のベンチで駅の見取り図を描きますが、とにかく暑いだけでなく極めてじめじめしており、じっとしているだけで温泉のように汗が出てくる状況。

先ほどの写真で面白い雲が写ってましたが、翌日に神戸市の都賀川で発生した鉄砲水をもたらした豪雨の前触れかしら。14時43分発の790T(221系B17編成)のエアコンの効いた車内で救われました。

先ほどの写真で面白い雲が写ってましたが、翌日に神戸市の都賀川で発生した鉄砲水をもたらした豪雨の前触れかしら。14時43分発の790T(221系B17編成)のエアコンの効いた車内で救われました。

10分ほど乗車し、大久保に途中下車。平成8年8月改築の橋上駅舎です。構内は2面4線です。これは北口で、「時のかけ橋」のオブジェがあります。西明石からわずか1駅ですが、既に都会的な雰囲気です。

南口です。左側の連絡橋は、MYCAL TOWNに直結です。右端のTacoバスが明石らしさを出してます。

南口のモニュメントです。VIERAにワーナーがありますが、いかにも映画の世界といった雰囲気です。

15時23分発の794T(221系A1編成)にて更に東へ。車窓から明石海峡大橋を眺めながら次なる下車駅へ。

山陽本線3つ目の下車駅に選んだのは兵庫。昭和5年築のどっしりとしたコンクリート駅舎。2000年11月に和田岬線乗りつぶしの際に下車したことありますが、コンコースからして重厚な感じが漂ってきます。駅前は狭く、駐輪場の端からでしか満足な写真が得られません。

南口は2000年11月に撮影済みなので、16時7分発の各駅停車(207系H7編成+S44編成)で1駅進みます。

折角なので、神戸駅にあるコレを撮影。新快速電車も発着する5番乗り場にあるので、間違っても正規の乗客とトラブルにならないように。

16時33分発の新快速3278M(223系W13編成+V57編成)に乗れば、あとは新大阪に向かうのみ。旧駅舎が解体された灘は、新駅舎開業はまだまだといったところ。17時3分に新大阪に到着。

新大阪からは17時20分発のバスで伊丹空港に向かえば、18時55分発のJL2251便(JA8066)で新潟に帰還するのみ。5月の中旬に購入したので、原油高で航空運賃が高騰しているにもかかわらず、クラスJで19,500円で済みました。

新潟地方は

でダイハードするのではないかと思いましたが、19時55分頃にはもう新潟空港に着陸。20時15分発のバスに乗り、新津駅に帰還したのは21時5分でした。

でダイハードするのではないかと思いましたが、19時55分頃にはもう新潟空港に着陸。20時15分発のバスに乗り、新津駅に帰還したのは21時5分でした。5月の連休に姫新線全駅下車プロジェクトを始めましたが、本数が少ないながらも、気候がよく、たまたま臨時列車の運転日にも当たったので、駅間徒歩を含めて案外あっさり出来たなという感じです。次は、烏山線全駅下車について記します。

真夏の姫新線駅巡り おわり

参考サイト さいきの駅舎訪問

10時18分に三日月に到着しました。南光ひまわり祭りの臨時列車にもかかわらず、下車したのは私の他に数人いました。普段は2時間程度開く時間帯なのでちょうどいいかもしれません。

姫新線のお得意の構内踏切から津山方に見た駅構内です。交換可能な対面式ホームの向こうに三日月山が望めます。

上りホームにわたって駅舎に出てきました。平成14年3月改築の和風駅舎で、「三日月町交流センター」といいます。駅自体は無人ですが、ロータリーを挟んだ向かいの商店で乗車券を販売しています。左隣はJA兵庫西です。

三日月では51分の滞在。例によって三日月山の方に向かって散策します。姫新線沿線には、ちょっとした山間に工業団地がありがちで、川の向こうにはISO9001認証取得工場が見えます。しかし、35℃近くに達する高い外気温に加えて湿度も極めて高く、長時間の散策は厳しいので早めに駅に戻りました。が、それに追い討ちを掛けるように、駅舎内もエアコンが無く、Tシャツはビショビショです。

代えを持っててよかった。

代えを持っててよかった。

時間が近づいたので下りホームに上がります。すると、先ほどの9937Dに使用されたキハ40 2091が「回送」でやってきました。このチャンスを生かして全体像を撮影した後、入れ違いにやって来た829Dに吸い込まれました。キハ47 1054+キハ40 2005の2連ですが、先ほどの列車ほどではないものの、それなりに混雑していました。

11時18分に播磨徳久に到着しました。交換設備を撤去して棒線駅にした駅です。南光ひまわり祭りの会場へのアクセス駅として多数の者が下車していき、我が829Dは実に5分も停車してました。

シャトルバスが一通りはけた後、駅舎を撮影します。平成13年改築の合築駅舎・「南光ひまわりの郷ふれあいセンター」です。改札口は右側で左側が会議室になっています。黒い雲が迫ってきて、かなりやばそう。

散策に出かけた途端、いきなり が降ってきました。しかも、降りだして間もなく激しくなり、止む無く会議室に逃げ込みました。運転見合わせも覚悟してましたが、折り返しの3842Dは定刻の11時48分にやってきました。沿線は

が降ってきました。しかも、降りだして間もなく激しくなり、止む無く会議室に逃げ込みました。運転見合わせも覚悟してましたが、折り返しの3842Dは定刻の11時48分にやってきました。沿線は

でしたが、全然平常通りの運転。南光ひまわり祭りに行かれた方は大丈夫でしょうか。

でしたが、全然平常通りの運転。南光ひまわり祭りに行かれた方は大丈夫でしょうか。

しかし、終点・播磨新宮に着く頃には に戻り、一気に猛暑に逆戻り。播磨新宮にて向かいの2番乗り場に停車中の1840D(キハ40 2082)に乗り継ぎ。本竜野で大会帰りの女子中学生などがしこたま乗ってきて、たちまち大混雑に。

に戻り、一気に猛暑に逆戻り。播磨新宮にて向かいの2番乗り場に停車中の1840D(キハ40 2082)に乗り継ぎ。本竜野で大会帰りの女子中学生などがしこたま乗ってきて、たちまち大混雑に。

定刻12時55分、女子中学生の連隊をかぎ分け、姫路の1つ手前の駅・播磨高岡で下車しました。

昭和54年12月26日築の、千本駅と同タイプの駅舎ですが、右端にトイレが生きており、自動券売機もあります。国道2号に近い、住宅地の中の駅で交換設備を有しており、跨線橋もあります。これを撮影し、姫新線全駅踏破&完撮達成

駅前の食堂にてチキンカツ定食で少し遅めの昼食をとり、ローソンで買出しして、13時47分発の934D(キハ47 137+キハ47 1026)で姫路へ。4分乗り継ぎに成功し、新快速3262M(223系W22編成)に乗り継ぎました。

続きはこちら

参考サイト さいきの駅舎訪問

。「青春18」に日付印を入れ、7時28分発の1825D(キハ47 1094+キハ47 30)で播磨新宮へ。大会に向かう中学生などが多数利用していましたが、朝早いので殆ど寝てました。

。「青春18」に日付印を入れ、7時28分発の1825D(キハ47 1094+キハ47 30)で播磨新宮へ。大会に向かう中学生などが多数利用していましたが、朝早いので殆ど寝てました。

8時8分に播磨新宮に到着。昭和6年12月築の木造駅舎が現存しています。当駅折り返しも多数存在するので、構内は2面3線です。駅裏は揖保の糸の工場です。

3825Dの時間まで35分。少しばかり散策します。山の上にある建物は何だろう?尚、この山を西山公園といいます。

8時43分発の3825Dは、キハ40 2029の単行ですが、乗客はさほどではなく、1ボックスあたり1~2人の乗車率。

8時56分に西栗栖に到着。交換可能な対面式ホームより低い位置に、昭和9年3月24日の開業以来の木造駅舎があります。トイレも同様です。が、駅員はおらず、ベンチは荒れ放題です。

周囲は山間の静かな集落ですが、旧新宮町には電子機器工場があるそうで、「テクノと共に未来へ歩む駅」と銘打っています。尚、この駅の属する地名は「鍛冶屋」だそうです。

わずか17分の滞在で、3824Dで1駅折り返します。キハ47 141+キハ40 2036の2連ですが、姫路に出るにはいい時間帯で、程よく乗っていました。

5分で千本に到着。片面ホームのみの無人駅です。駅待合所は、昭和54年12月26日築です。

千本は、現在でこそ静かな集落ですが、昔は因幡街道の宿場町で、踏切を渡って材木工場のある界隈を進みと、旧本陣が保存されています。(ただし、蕎麦屋であり見学のみは不可です。)

10時ちょうど発の臨時列車9937Dで三日月へ。途中駅での宣伝は皆無でしたが、団体客が何組も乗っており、キハ40 2091の車内は超満員。次の西栗栖で交換待ちのため7分停車。私にとっては

がらみのリフレッシュタイムで、踏切を渡って反対側のホームへ

がらみのリフレッシュタイムで、踏切を渡って反対側のホームへ

する輩も居りました。7月号の時刻表が出るまでは予期していなかったので、この臨時のおかげで姫新線駅巡りが予想以上に円滑に進めることが出来ました。

する輩も居りました。7月号の時刻表が出るまでは予期していなかったので、この臨時のおかげで姫新線駅巡りが予想以上に円滑に進めることが出来ました。

つづく