平良は ( ピサラ ) と称し、人の住むにふさわしい地。

綾道 ( アヤンツ ) は 「 美しい道 」 の意味で、それぞれ宮古コトバである。

平良五箇 ( ピサラグカ ) は、旧藩時代の間切りで、

西里、下里、荷川取、東仲宗根、西仲宗根の五村のことである。

この平良五箇の歴史を探して綾道を歩いたものを紹介して行きたいと思っている。

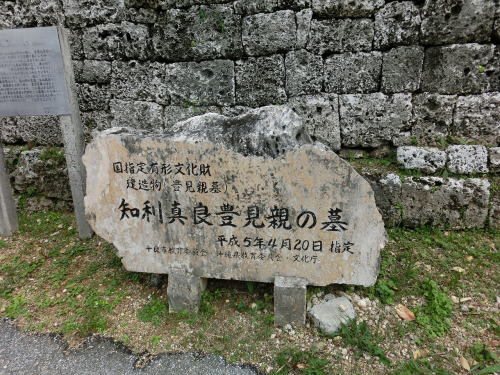

知利真良豊見親 ( ちりまらとぅゆみゃ ) の墓は、

仲宗根豊見親の墓から北東に約70mのところにある墓である。

1500年、八重山のオヤケアカハチの乱の鎮圧の際に、

首里王府軍の先導をつとめた仲宗根豊見親の三男・知利真良豊見親の墓として知られている。

知利真良豊見親は、オヤケアカハチの乱に父とともに従軍、

のち次男祭金が4年在勤したあとをうけて八重山顕職となり、彼の地で没したと伝えられている。

近接する仲宗根豊見親の墓とともに宮古在来の墓 「 みゃーか 」 から

横穴式に移る中間様式を示している。

ツンプン ( ヒンプン ) の跡をとどめている所から、俗に 「 ツンプン墓 」 とも呼ばれており、

保存状態がよく、墓の形の変遷、石工技術を知る上でも貴重な墳墓です。

前庭部を石垣で囲み、墓室外面は切石が三段に積まれ、上端には石柱列が設けられています。

この墓は平良頭職をつとめ、杣山惣主取でもあった宮金氏寛富が1750年ごろ築造したと伝えられており、

その子孫は宮古では宮金氏、八重山では長栄氏渡渉している。