意外と知られていないが、

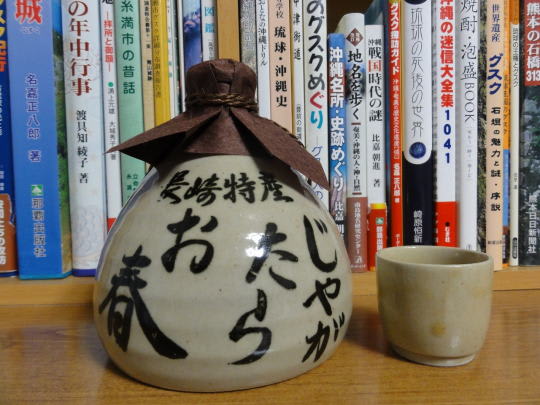

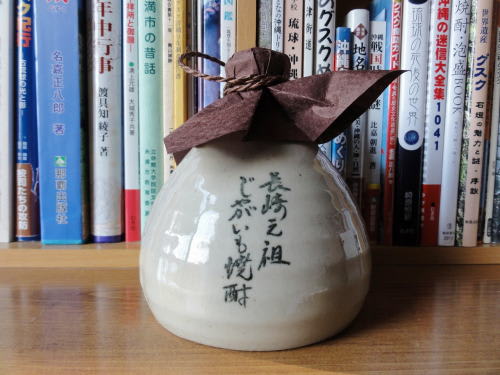

長崎県はジャガイモの生産は、北海道に次いで日本2位である。

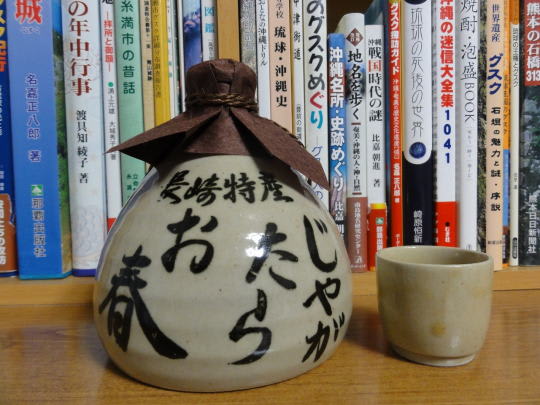

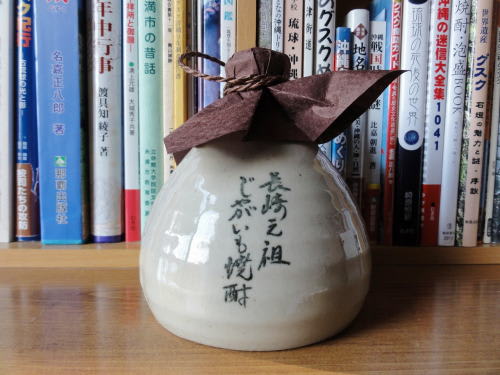

そんなジャガイモを使った焼酎が 「 じゃがたらお春 」 であるが、

これは、クセがなくすごく飲みやすい焼酎である。

その商品名にもなった「お春」は、

寛永2 (1625) ~ 元禄10 (1697)に実在した人物である。

お春は、江戸前期、鎖国によってジャガタラ ( ジャカルタ ) へ追放された,

長崎生まれの混血女性である。

父イタリア人航海士ニコラス・マリンと

日本人の母マリアとの娘で、洗礼名はジェロニマという。

寛永13 ( 1636 ) 年に江戸幕府はキリシタン取り締まり強化のため、

ポルトガル人およびその妻子287人をマカオへ追放した。

さらに島原の乱後の同16年イギリス人、オランダ人などと結婚した日本人

およびその混血児ら32人を追放した。

その中に15歳のお春や母、姉もいた。

6年後、21歳のお春は平戸生まれのオランダ人シモン・シモンセンと結婚。

東インド会社の事務員補であったシモンセンは、

のちに税関長へと昇進し、同社の外交折衝においても活躍した。

公職引退後は手広く貿易業を営み、奴隷を多数使って裕福な生活を送った。

お春との間に4男3女をもうけ、そのうち3人は早世した。

一家は本国オランダへの召還命令を受けたこともあったが、

日本人の血統であることから引き続き居住することを許された。

1672 ( 寛文12 ) 年5月夫の死後、

お春は高額な遺産を相続し、残された家族と共に、

経済的には何不自由のない生活を送った。

1692 ( 元禄5 ) 年5月17日にお春は遺言状を書き、

若くして未亡人になった娘マリアや孫達に遺産を分配し、

自らの手で 「 ぜらうにま しるし 」 と日本の仮名で署名した。

お春は 「 千はやぶる神無月とよ 」 で始まり、

「 あら日本恋しや,ゆかしや,見たや 」 という

ジャガタラ文 ( 鎖国下、ジャガタラへ追放された人々が母国へ宛てた手紙 ) によって、

江戸時代から今日に至るまで、悲劇のヒロインとして知られ、

短歌や流行歌にも歌われている。

しかしお春のジャガタラ文は、長崎の文人西川如見による創作といわれ、

史実のお春との間には大きな落差がある。

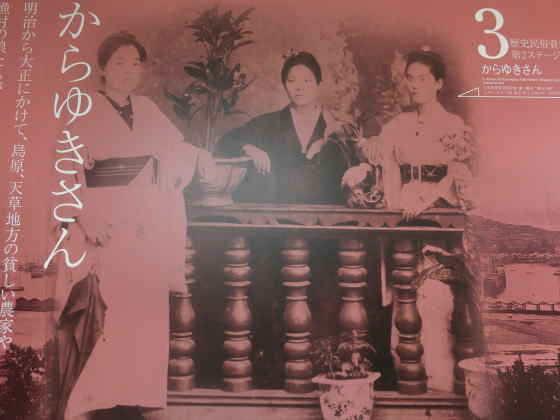

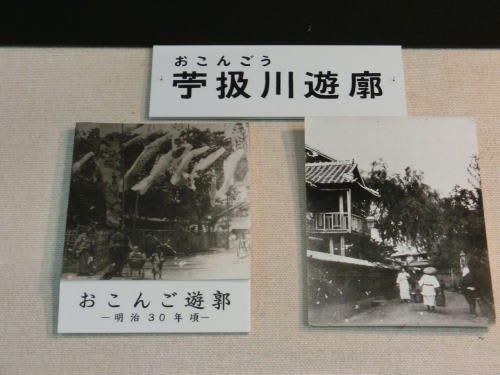

同じ長崎の口之津に残る 「 からゆきさん 」 とは違うが、

長崎には、こうした話しが残っている。