5月6日「石光寺(せっこうじ)」に行ってきました。奈良県葛城(かつらぎ)市染野

(そめの) 近鉄南大阪線「二上(にじょう)神社口駅」より歩いて20分くらいです。

09:00 駅に着きました。

いいね。線路は続くよどこまでも ♫ こちらは「橿原神宮前駅」方面。軌間(レール

幅)1067㎜の狭軌(きょうき)です。近鉄は南大阪線系統以外は1435㎜の標準軌路線

です。ここだけね。 近鉄との合併前のこの路線の運営会社「大阪鉄道」が狭軌を使用

していたJR関西線と相互乗り入れするために狭軌を敷いたからとか。 (^^♪

どこかいなと。

石光寺まで1.3㎞ 登山口まで500mね。 二上神社は二上山の麓にあります「~口駅」

と名乗るにしては少し距離があるような。500mやから、まっええか。 (^^♪

田んぼを歩いてと。

次駅にある7年前にブログで訪れた「當麻寺(たいまでら)」の伽藍ですな。石光寺

さんとならんで牡丹が有名です。

国道165号線に出てきました。

あれが「二上山」かな。金剛山地北部、北方517m 南方474mの二つの山頂があるお山

です。それで「二上」ね。一つの山の頂上部に二つのピークを持つ山を「双耳峰(

そうじほう)」と云うそうです。 (^^♪

「石光寺」の石垣が見えてきました。おおきなお寺さんね。

杜若ですな。 (^^♪

「山門」へ。

「千房」さんもスポンサーさんなのね。 (^^♪

「慈雲山(じうんさん)普照律院(ふしょうりついん)石光寺」飛鳥時代後期(紀元

700年前後)役小角(えんのおずぬ)が開基したと伝わる浄土宗鎮西派(ちんぜいは)

のお寺さんです。修験道の役小角さんが浄土宗のお寺を開いたのね。役小角は葛城市

のお生まれだそうで、「地元やしええんとちゃう」理由はこんなんですかね。(^^♪

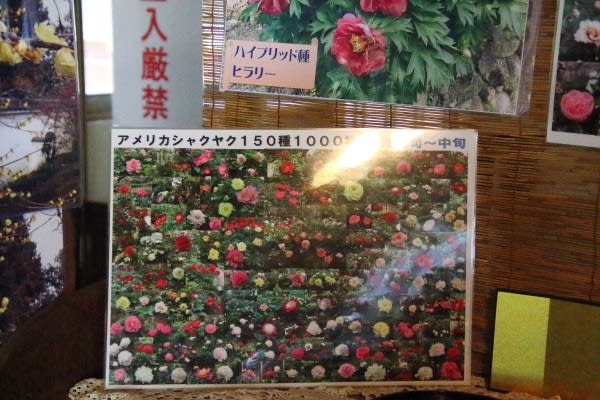

「アメリカシャクヤク」150種1000株 奥庭にてただ今絶賛見頃中であります。!(^^)!

入ってすぐ。

「想観の沙(そうかんのすな)」手前の方型は「執着の世界」、奥の円形は「覚りの

世界」を表しているとか。 哲学ですな。形而上学ですな。 (^^♪

休憩所 写真いっぱい。 (^^♪

牡丹も残ってるやろね。 (^^♪

「常行堂(じょうぎょうどう)」御本殿です。 御本尊は「阿弥陀如来」。お賽銭をと。

いい字体やね。 (^^♪

きれいね。牡丹も咲いてるやろけど似てるから見分けがつかん。 (^^♪

「芍薬(しゃくやく)」ボタン科ボタン属 中国・モンゴル原産。牡丹のお仲間です。

牡丹は樹木、芍薬は草木。漢字のごとく、薬草です。(^^♪

読めん。 (^^♪

あちこちに分かれて咲いています。おっちゃんの拙いカメラワークではボリューム

感が出せません。と云うわけで、アップを多めに。 (^^♪

これはボリューム感ありますな。 (^^)/

「弥勒堂」平成3年5月 弥勒堂改築の際の調査で日本最古の石仏が発掘されました。

堂内で公開中であります。大きい仏さんだ。 (^^♪

立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花。美人さんを形容する言葉ですが、前述

のように芍薬は薬草なので、「イラ立ちやすいは芍薬の根、座りがちは牡丹の根皮、

ふらつき歩きは百合の根を」という漢方の言葉という説があるとか。 (^^♪

これはアメリカ芍薬ですかね。 100種1000株あります。

牡丹と芍薬は同じボタン科なので、花の見た目での区別は難しいです。一番の見分け

ポイントは「葉」で、葉にツヤがなく広がっていて先がギザギザが牡丹。葉にツヤが

あり全体的に丸みをおびギザギザがないのが芍薬だそうです。 (^^♪

帰ってから調べてわかったので現地では見分けがつきませんでした。 (^^♪

これは葉にギザギザがないので「芍薬」ね。 (^^♪

こんなんも入れとか。 (^^)/

石楠花(しゃくなげ)かな。 (^^♪

花弁が下向きにきれいに落ちてる。 (^^♪

芍薬の 香りとどくか 地蔵まで (^^)/~~~

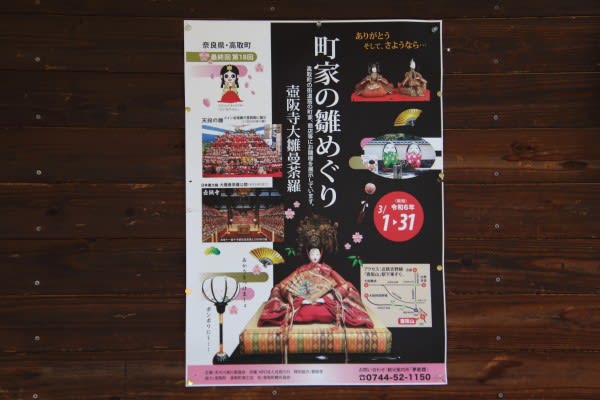

3月16日「町屋の雛めぐり」に行ってきました。奈良県高市郡高市町(たかいちちょう)

近鉄吉野線「壺阪山(つぼさかやま)駅」下車すぐです。

10:00 駅に着きました。

高取町はくすりの町です。(^^♪ この地の豪族「波多(はた)一族」が「薬猟(く

すりがり)」(薬草採取)をして朝廷に献上したと日本書記に記載があります。現在

でも多くの製薬会社の本社があり、「キズリバテープ」の共立薬品工業さんがそうで

すな。奈良の人は絆創膏のことを「リバテープ」と呼ぶそうで。 (^^♪

竹取り物語風 ひな人形です。 (^^♪

「高取18回 町屋の雛めぐり」世話人の方々が高齢となって存続が難しいらしく今年

が最終回とのことで10年ぶりにやってまいりました。 残念 (^^)/

それでは「土佐街道」を歩いていきます。 (^^♪

不動産屋さんのドアを開けると飾ってありました。お話を聴くと先年亡くなられた

お父様が娘さんのためにあつらえて作られたのだとか。可愛いお顔ですな。(^^♪

「じいちゃん・ばあちゃんの館」 集会所かな。

「ジャンボ雛」 !(^^)! 和紙を張り重ねて、柿渋や漆で仕上げた「一閑張(いっか

んばり)」という伝統技法で作られています。

「大名行列」

きれいな水が流れています。この水路は防火用水として使えるように水を堰き止める

板をはめることができるようになっているとか。(^^♪

いいね。 (^^♪

道には薬草のプレート。 さすがお薬の町 (^^♪

「壺阪漢方堂薬局」さん。連子格子(れんじこうし)いいね。格子の幅が普通の2倍

3倍の格子です。 (^^♪

だいじょうぶ だいじょうぶ お体大切にね。 (^^♪

町屋や商店の玄関前、お部屋のなかに飾ってあります。

「石川医院」さん。お屋敷かと思ったら皮膚科のお医者さんでした。その昔は高取藩

の御殿医だったとか。どうりでお家も風格と歴史あるね。(^^♪

高取町の花なのね。 (^^♪

食堂のサンプルケースのなかにも。 (^^♪

こちらはお二階の出窓。

木彫りのタヌキさんもいる。 いいデザイン。 (^^♪

大きいの見えてる。

「三人官女」プラス 2 (^^♪

「アオキ」 ねつさまし・やけど・しもやけ にどうぞ (^^♪

「恵美須神社」

鳥居を入ると、きれいな振り袖。 (^^♪

「街の駅城跡事務所」お城の写真がたくさん。 (^^♪

ここから約5㎞先に「高取城跡」があります。「日本三大山城」と云われたお城だと

か。

お金かかってるなぁ。 (^^♪

「阪神タイガース」 !(^^)!

「JAZZクインテット 五人囃子」 (^^♪

「猫さん お招きカルテット」 !(^^)!

「菜の花 きれいね お地蔵トリオ」 (^^)/

「タンポポ」胃腸病・ねつさまし・喘息 たんぽぽも薬草なのね。 (^^♪

こちら「メイン会場」

「街の駅 城跡」元JAの建物を改装した、町屋カフェや農産物直売所などがある観光

施設です。

ここから。

17段500体 これは見事な。世話役さんのお話が聴こえてきました。「もうこの年であ

の高いところまであぶのうてよう飾りつけようしませんわ。」ごもっともです。後継

者もままならないようで、いい引き際かもしれませんな。 (^^♪

「吊るし雛」もきれい。 (^^♪

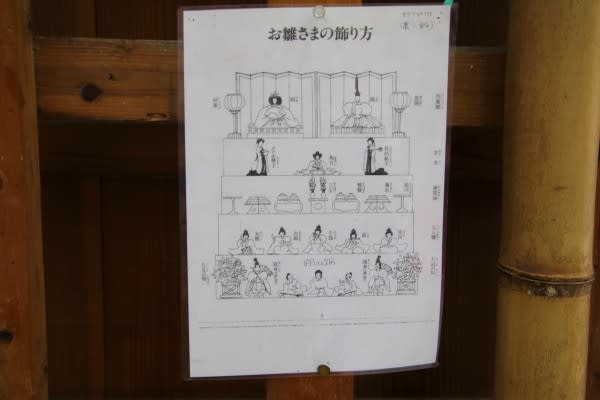

上から「内裏(だいり)雛」・「官女(かんじょ)」・「膳部揃(ぜんぞろえ)」・

「五人囃子(ごにんばやし)」・「隋心(ずいしん)に仕丁(しちょう)」正式には

こうなんですな。

「ひなの休日」東の一局目みたいね。対面のおねえさんの自摸ですな。 (^^♪

「七福神」

お雛さんにまつわる出来事や想い出がたくさんあるやろね。(^^♪

街道は 名残の雛と 思い出と (^^)/~~~

2月18日「大和郡山(やまとこおりやま)盆梅展」に行ってきました。 奈良県大和

郡山市城内町(じょうないちょう) 近鉄橿原(かしはら)線「近鉄郡山駅」から歩

いて15分ほどです。 地名からして城下町やね。 (^^♪

09:20 駅に着きました。 15分ほど歩いた所にJR関西線「郡山駅」があります。JR

より近鉄のほうが利用客は多いですが、後発の駅なんで敬意を表して頭に「近鉄」を

つけたのかな。「近鉄奈良駅」も同じパターンかな。知らんけど。 (^^♪

線路沿いをと。 交番ですな。 (^^♪

「近鉄郡山駅前交番」いいフォルムやね。プレートの文字もすばらしい。 (^^♪

城下町の駅前交番に相応しい。扉はわざと古めかしくしてるのかな。

石垣が見える。 県道144号大和郡山三橋(みつはし)線を北へ。

この辺りは「二の丸跡」です。

たくさん書いてある。 (^^)/

郡山は金魚の町です。そしてこの時期は&雛まつり&盆梅の町です。 (^^)/

近鉄郡山駅には4年ぶりです。その時は「大和な雛まつり」を見にきました。

「鉄御門(くろがねごもん)跡」をお濠へ。

壕に映る櫓(やぐら) (^^♪

ここからね。「柳澤(やなぎさわ)神社」の鳥居を入ります。

梅林が見える。 (^^♪

「郡山城跡」10世紀後半に郡山衆により築城されたという記録があります。その後、

秀吉の弟「大和大納言秀長」により改修され、その領国であった大和・紀伊・和泉

100万石の中心となったお城です。明治6年(1873年)明治政府の命令により廃城。

令和4年に国の史跡に指定されました。

柳澤神社へ。旧藩士有志により明治13年(1880年)創建。

御祭神は「柳澤 吉保(よしやす)公」なるほど、甲府から転じた息子の吉里(よし

さと)が郡山藩の初代藩主だったのね。

お参りしてと。時代劇ではあまり良いようには描かれていませんが、領民である甲府

の民に慕われたなかなかの名君であり文化人だったみたいですな。「でっち上げられ

た悪徳大名」説もあるとか。 (^^♪

境内より、良い眺め。 梅林が見える。 (^^♪

それでは梅林&盆梅を見に行きます。

「郡山城天守台跡」標高81m 天気の好い日は、東大寺大仏堂、薬師寺、興福寺五重

塔などが見えるそうです。 大仏堂 < 階段しんどいがな なのでやめとこ。 (^^♪

「極楽橋」 往時はこの橋が本丸へ登城するための正式な出入口でした。

令和3年3月12日完成式典実施 長さ22m、幅5.5m 寄付金3億円などを工事費にあて

150年ぶりに再建です。 (^^♪

「毘沙門曲輪(びしゃもんくるわ)跡」付近。いい枝ぶり。いい四阿(あずまや)。

橋の再建工事と並行してこの辺りの庭園改修工事も行われ、四阿の完成は同年10月

です。

しだれ梅 (^^)/

コスプレ撮影会。お母さんの云うこと聞いてポーズとってあげてね。(^^♪

お行儀いいね ワンだふる。 !(^^)!

見ごろです。 満開です。 !(^^)!

「久護門址(呼称不明)」

それでは会場へ。通常は非公開の「追手門」・「追手向櫓」・「多聞櫓」が会場とな

っているそうですが、それぞれの正確な位置がよくわかりません。 (^^♪

盆梅 外置き。 (^^♪

たぶん「追手門(おおてもん)」へ。

「第二十一回 大和郡山盆梅展」 120鉢の盆梅です。 !(^^)!

見事ですな。

おそらく「多聞櫓(たもんやぐら)」へ。

(^^♪

間違いなく ベランダへ。

おおかた「追手向櫓(おおてむかいやぐら)」に。

幹がこんなになっていても華は咲くんですな。

会場から休憩処に出てきました。縁台の上に何か飾っている。 (^^♪

梅の花弁(はなびら)きれいね。映えるね。 (^^♪

こちらのスタッフの方が小皿を持って花弁を摘み取っていたのは、これだったのね。

ちょっといっぷく。 (^^♪

おっちゃんの大好物の被写体ですな。ありがとさんです。 (^^♪

梅のトンネル。 !(^^)!

城の址 梅は浮かんで 縁台に (^^)/~~~

2月4日「龍田大社(たつたたいしゃ)」に行ってきました。奈良県生駒郡三郷町

(いこまぐん さんごうちょう)JR大和路(やまとじ)線「三郷駅」から歩いて10分

くらいです。

09:00 駅に着きました。

駅のそば「大和川(やまとがわ)」流れております。護岸工事中であります。

すぐ近くね。

駅前ロータリーから県道195号を渡り、

生駒山地「信貴山(しぎさん)」を水源とする「実盛(さねもり)川」を渡ります。

この先に神社と同じ呼称の「竜田川」が流れ、二つとも大和川に流入しています。

ちはやぶる 神世も聞かず 竜田川 からくれなゐに 水くくるとは (在原 業平)

の竜田川です。

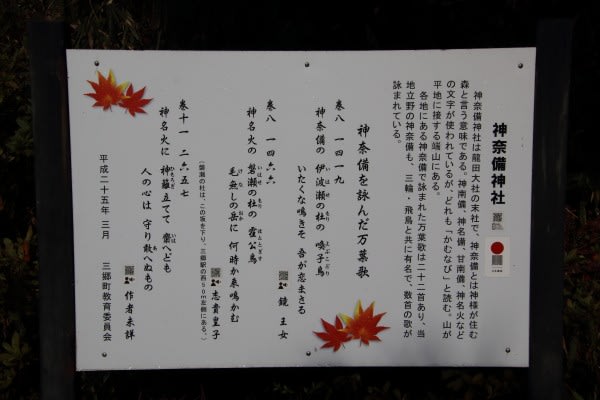

「神奈備(かむなび)神社」 アコンカグア登頂の南壁ルートに匹敵します。 !(^^)!

これはあきません。 (^^♪

龍田大社の飛地摂社です。 「神奈備」とは「神の住む森」の意味とか。 (^^♪

少し坂道を歩くと。

「標柱(しめばしら)」 神社の入口に建つ門柱を「標柱」と云います。そこに彫ら

れた語句を「宣揚文(せんようぶん)」と云い、名称・祈願文・記念文などを彫るよ

うです。左の標柱に「風の宮 龍田本宮」 と彫ってある。

御神紋は「八重の楓(やえのかえで)」御祭神が風の神様なので「木偏に風」の楓紋

です。 (^^♪ 門を入り右へ。

「両部(りょうぶ)鳥居」両側に本体の鳥居を支える形で「稚児(ちご)鳥居」が

あります。厳島神社や浅間神社もこの型の鳥居です。 (^^♪

「龍田大社」第10代「崇神(すじん)天皇」が創建したと伝わる神社です。2100年

以上前、神話の時代ですな。扁額に「本宮」。斑鳩町にあります龍田大社から大正

11年(1922年)に独立した「龍田神社」を「新宮」こちらが「本宮」となりました。

御祭神は「天御柱命(あめのみはしらのみこと)」「国御柱命(くにのみはらしら

のみこと)」二柱あわせて「龍田風神」です。 (^^♪

熊野古道とともに龍田大社が2020年6月19日「日本遺産」(文化庁選定)に選ばれて

います。

昨日は節分、御火焚祭(おひたきさい)がありました。後方に「拝殿」がみえます。

手水舎にはよく龍が鎮座しています。龍は水の神でもあり、水神である龍が清めた水

で身体を清めてお参りくださいだそうです。風と水 兼務してるのね。 (^^♪

早咲の梅です。きれいね。 (^^♪

因みに「龍」と「竜」の違いを調べてみたのですが、「りゅう」のフォルムやスケー

の違いでこの字を使うとか、こういう場合はこっちを字を使うとかはなく、違いは

新字体と旧字体と云うだけで、お好きなようにお使いください。みたいです。 (^^♪

「社務所」

石段を上がり、

「拝殿」

柱に巻いてある注連縄(しめなわ)の巻き方が左右反対になっています。柱に「風を

司る龍」がぐるぐると巻き付いている様を表現したものだそうで、陰陽道(おんみょ

うどう)によると陰と陽のバランスを保つ巻き方だとか。 なるほどね。 (^^♪

拝殿横。昔は「大社」ではなく「神社」だったのね。

奈良時代の歌人「高橋虫麻呂(たかはしのむしまろ)」歌碑があります。

いい感じのフォントやね。

「島山をい往き廻る川副の兵邊の道ゆ昨日こそ吾が越え來しか一夜のみ宿たりしか

らに峰の上の櫻の花は瀧の瀬ゆ落ちて流る君が~」 万葉集 巻9ー1751(長歌)

センテンスの区切りがわからない。(^^♪

拝殿のなか。床きれいに磨かれています。 (^^♪

境内をぶらぶら。

砲身がある。

そばに「大日本帝国軽巡洋艦龍田慰霊顕彰碑」 砲身は旧陸軍省が奉納した日露戦争

の戦利品のカノン砲です。砲弾がでかすぎる。帝国海軍の巡洋艦は川の名前をつけて

います。竜田川から命名したそうで、艦内神社は「龍田大社」から分祀しました。

因みにその2。肉や魚に醤油で下味を付け片栗粉をまぶして油で揚げる「竜田揚げ」

の名前の由来、冒頭の業平の和歌に出てくる紅葉の名所である竜田川に紅葉が映った

色が似てるからとか、軽巡洋艦「龍田」の料理長が考案したとかの諸説あるそうです

が、結論として分からんそうです。わからんと断定したな。 (^^♪

「忠魂頌徳碑(ちゅうこん しょうとくひ)」日露戦争で亡くられた方の碑かな。

そばに 風と水 の神さんです。 (^^♪

「白龍神社」

龍が二匹かな二頭ていうのかな。

ではお水をと。 (^^♪

「三宝稲荷神社」

お稲荷さん鎮座してます。

「龍田恵比須神社」フゴ袋(ごみ袋)付。 奥でお掃除してはります。 (^^♪

きれいね。

これも入れとこ。 (^^♪

なるほど。 (^^♪

御本殿には入れません。

本殿の屋根の千木(ちぎ)が新しいのがあるぞ。屋根を最近修復されたのかな。

金仕様になっているのが「千木」です。屋根の左右を組合わさずにこの千木で挟み

込んで固定する神社特有の工法だそうです。

順番に修復されるのね。 お金を貯めてぼちぼちとですな。 (^^♪

水清め 風をあやつり 神になり (^^)/~~~

9月3日「おふさ観音(かんのん)」に行ってきました。奈良県橿原市小房(おうさ)

町近鉄電車橿原線「畝傍御陵前(うねびごりょうまえ)駅」より歩いて20分ほどです。

09:00 駅に着きました。「畝傍御陵」とは駅の北西にある「神武(じんむ)天皇陵」

のことです。

駅地下通路内。 何を描いているのかな。 (^^♪

前の駅舎の構内にあったのね。 (^^♪

大和三山(やまとさんざん)の一つ「畝傍山」ですな。畝傍とは「火がうねる」の

意味だとか。

「おふさ観音」は書いてないけど方角はこっちね。

国道169号線を歩いて「かしはら万葉ホール」見えてきました。橿原市立の大型文化

ホールです。市立こども科学館・コンサートホール・会議室などなど。

暑かったので歩くので精一杯です。途中あんまりシャッター切ってません。

道中なか抜きでと、看板見えた。 (^^♪

「おふさ観音」正式名称「十無量山 観音寺(じゅむりょうざん かんのんじ)」創建

慶安3年(1650年)開山「妙円尼(呼称不明)」開基「おふさ」高野山真言宗の別格

本山です。

慶安3年4月、この辺りにあった「鯉が淵(こいがふち)」という池から白い亀に乗っ

た観音菩薩が現れ、それを見つけた近所に住む「おふさ」という娘が小さな堂を建立

したのが始まりとされています。幔幕は「朽木(くちき)幕」ですな。神道で使われ

る幕らしいのですが神仏習合のなごりかな。調べたけどわかりませんでした。(^^♪

「風鈴まつり」開催中です。8月末で終了予定でしたが9月末まで期間延長ということ

でやってまいりました。風鈴まつりにお邪魔するのは8年ぶりです。 (^^♪

「観音像」と風鈴 (^^♪

こじんまりしたお寺さんです。

ハイビスカスかな。

そうね。 (^^♪

春と秋はバラ祭りが開催されます。

こんな感じになります。 (^^♪

御本堂へ。きれいね。 (^^♪

約2500個の風鈴です。 !(^^)!

境内を散策。 (^^♪

前は赤い提灯はついてませんでした。色々考えてはるのね。 (^^♪

おっちゃん映ってる。 (^^♪

本堂横。

ホテイアオイ(布袋葵」かな。

ですな。 (^^♪

心地よい風です。ちりんちりん。 (^^♪

この提灯も前はなかった。 !(^^)!

かき氷あるのね。

ひよこさん ゆらゆら (^^♪

「茶房 おふさ」ここにかき氷あるのね。

亀さんいます。 (^^♪

風鈴のトンネル (^^♪

夏の音 秋はまだかな ちりちりん (^^)/~~~