9月27日「佛隆寺(ぶつりゅうじ)」に行ってきました。奈良県宇陀市(うだし)榛原

赤埴(はいばらあかばね)近鉄電車大阪線「榛原駅」より奈良交通わくわくバスに

乗換え「高井」バス停下車歩いて30分です。鹿さんのマーク、バスについてます。 (^^♪

佛隆寺さんには10年ぶりです。壊滅した彼岸花が復活したとのことで観に来ました。

前回の最盛期の様子は「おすすめです」カテゴリーにてご覧ください。(^^♪

ここを歩いて行きます。

川のせせらぎ聞こえます。稲刈りが終わり「稲架掛け(はさがけ)」してはります。

コンバイン使ってないのね。手刈りなのね。ごくろうさまです。(^^♪

天日干し。こうして逆さに吊るしておくととアミノ酸などの甘味成分が実へと下りて

くるのだとか。ニッポンの風景です。(^^♪

イモリさんかなヤモリさんかな。おはようさんです。 (^^)/

杉ですかな。

ススキが風にふらふら (^^♪

きれいなお水 (^^)/

コスモス咲いてます。 もうじき10月だもんね。

紅いの見えてきました。

「佛隆寺の彼岸花」であります。

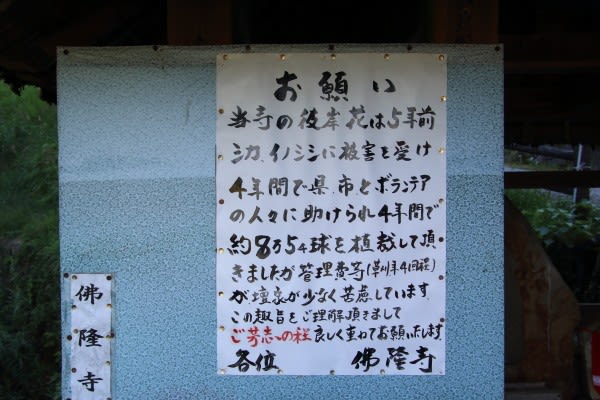

と云うことで、少ないですが志納金をと。(^^♪

あら先客が。 (^^♪ ハイキングですか。

やっぱり少し見頃は過ぎてます。色がくすんでいるのが半分くらいあります。

まぁ折角来たんでね。覚悟はしてましたんでまいりましょ。 (^^♪

山門までの200段の石段の周りに咲く彼岸花が有名なお寺さんです。最盛期より気持ち

少ないかな。

左上にある太い幹が、

奈良県最古と云われる「仏隆寺の千年桜」であります。古木ですな。

根周囲7.7m。11本に分かれています。 くねくね。

遠目で見るとあんまり色落ちしてるのわかりません。見頃でしたなという雰囲気で

まいりましょっと。 (^^♪

山門見えてきました。

「摩尼山(まにさん)佛隆寺」嘉祥(かしょう)3年(850年)弘法大師の高弟・堅恵

(けんね)が創建したと伝わる真言宗室生寺(むろうじ)派の寺院。

ご本尊は十一面観音です。

女人高野で有名な「室生寺」さんの末寺とか。

本堂 お参りしてきます。中へはいるには予約が必要です。

「大和茶発祥伝承地」空海が唐から持ち帰った最古の茶を栽培したとのことで大和茶

発祥の地と云われています。

これね。

本殿横から。

「白岩(しらいわ)神社」最近修復したのかな。新しそうね。

ミニ版 伊勢内宮みたい。 (^^♪

下りてきました。

ここで大和茶をいただくのね。 時間が早かったんでまだ開店前みたいです。

石段をゆっくり下りて行きます。手すりがないとやっぱりこわいね。 (^^♪

千年桜 見上げて。

おねえさんもお帰りですか。 (^^♪

浄土への 道程(みち)のそばには 地獄花 (^^)/~~~

9月19日「平野(ひらの)神社」に行ってきました。京都市北区平野宮本町(ひらの

みやもとちょう)京阪電車「三条駅」より京都市バスに乗換え「衣笠高(きぬがさ

こう)前」バス停より歩いてすぐです。バス停から神社見えます。

「西鳥居」より入ります。前の道路は西大路通り(市道181号線)です。

「平野神社」元は平城京で桓武天皇ご生母の「高野新笠(たかののにいがさ)」を

お祀りしていたのが、平安京への遷都とともに平安宮の近くに移し祀られたとか。 (^^♪

平野神社は桜の名所として有名ですが、

本日は彼岸花でございます。

桜の樹の周りに彼岸花咲いています。

ちょっとボリュームが足りないですな。「彼岸花の名所」というには憚りがありますな。

だから云ってないのね。!(^^)! でも奉納提灯とコラボ いい感じです。 (^^♪

「東鳥居」

大きい。(^^♪

芙蓉と鳥居

脇に白い彼岸花。(^^♪

石垣と白い彼岸花 (^^♪

「楼門」 神紋は「山ざくら」です。(^^♪

そばに可愛いお花が (^^♪ なんかな お宮の人に聴いてみました。

サフラン(咱夫藍)だそうです。アヤメ科クロッカス属 香辛料の原料となる植物

です。まだつぼみ (^^♪

「拝殿」修復中。

2018年の台風21号で倒壊。そう云えばニュースで見ました。

「ご本殿」四殿二棟の平野造と称される独特の形式になっています。北から

第一殿「今木皇大神(いまきのすめおおかみ)」第二殿「久度大神(くどのおおかみ)」

第三殿「古開大神(ふるあきのおおかみ)」第四殿「比売大神(ひめのおおかみ)」

の四祭神が祀られています。

「御神木」大きい (^^)/ あの板の上にあがって御神木に手を当て霊気をいただきます。

おっちゃんも (^^)/

パワーいただき !(^^)!

こちらはと。

「ムラサキシキブ(紫式部)」シソ科の落葉低木。元は「ムラサキシキミ」と呼ばれ

ていたのが今の名前になりました。因みにシキミとは「重なる実」実がたくさんなる

という意味です。(^^♪

彼岸花は球根に毒があります。土を荒らすモグラやネズミなどの小動物、虫を避ける

為に植えました。田んぼのあぜ道にあるのは稲を守るため、お墓の周りにあるのは

土葬の御遺骸を守るためと云われています。

それでは、お散歩がてら次の目的地へと。

桜の樹 春まで待てと 彼岸花 (^^)/~~~ to be continued (^^♪

西大路通りを北へ (^^♪

「千本ゑんま堂(せんぼんえんまどう)」に着きました。京都市上京区千本通蘆山寺

(ろざんじ)上る閻魔前町(えんままえちょう)京都の住所表記は風流やね。平野

神社よりipadを見ながら住宅地をくねくね歩き15分です。(^^♪

本堂横「千本えんま堂 会館」宿坊です。コロナやからしてはるのかな。

高さ幅とも2.4mの閻魔大王が見下ろしています。 迫力 (^^)/

「千本ゑんま堂」正式名称「光明山歓喜院(呼称不明) 引接寺(いんじょうじ)」

あの世とこの世を行き来して閻魔大王と交流したと伝説のある「小野篁(おののたか

むら)」が1200年前に開基したと伝わる高野山真言宗のお寺さんです。

ゑんま堂はその昔、京都の三大墓地 化野(あだしの)・鳥辺野(とりべの)・蓮台野

(れんだいの)のひとつである蓮台野の入口に立っています。現在は千本通(市道31

号線)のすぐ前です。

卒塔婆や石仏が何本も無数にあったことから「千本」の地名が残ったとか。

そのへんから「千本ゑんま堂」と呼ばれたのね。

本堂入口横 カワユイ (^^♪

「引接(いんじょう)」とは仏が「衆生(しゅじょう)」一切の生きとし生けるもの

を浄土に往生させることです。「引導(いんどう)」と同意語ですな。(^^♪

寺紋は「丸に桜」 (^^♪

本堂内は撮影禁止。こちらから。ご本尊は「閻魔大王」です。

奥が寺務所です。

お地蔵さん見えました。ゑんま堂さんはこのお地蔵さんとその周りに咲く彼岸花が

有名です。(^^♪

こちらが順路と。

毎年旧盆8月7日〜15日に行われる「お精霊(しょうらい)迎え」と8月16日の「お精

霊送り」が恒例行事です。

水塔婆を流し鐘を撞くとその音を頼りにご先祖の精霊が閻魔様の御許しを得て各家庭

にお皈り(おかえり)になります。 お盆はお地蔵さんの前は人でいっぱいです。(^^)/

「皈る」とは回ってもどるとか元の場所に帰るという意味だそうです。仏教用語でも

でないみたいですな。お寺のHPに「皈る」とあったのでちょっと調べてみました。(^^♪

あそこから噴水出るみたい。今日は出てない。 (^^♪

お地蔵さんの前の彼岸花。映えポイント (^^)/

なぜか「紫式部 像」 ふくよかな式部さんですな (^^♪

奉納されたお地蔵様なのね (^^♪

ほとけの身 咲いて守るか 彼岸花 (^^)/~~~

9月12日「正寿院(しょうじゅいん)」に行ってきました。京都府綴喜郡宇治田原町

奥山田川上(つづきぐん うじたわらちょう おくやまだ かわかみ)長い (^^♪

京阪電車「宇治駅」より京都京阪バスに乗換え「奥山田正寿院口」バス停より歩いて

15分です。

お茶処をめぐる186系統「奥山田正寿口線」後部がお茶室仕様になっています。(^^♪

10:10 バス停に着きました。この坂上がるのね。800mと。

ぼちぼちと (^^♪

宇治田原町は元文3年(1738年)「青製煎茶(あおせいせんちゃ)製法」を開発した

「永谷宗円(ながたに そうえん)」の生家があり、「日本緑茶発祥の地」と云われて

います。バスの窓から何か所も茶畑みえました。(^^♪

なんかパネルが。

「家康伊賀越えの道」本能寺の変後、堺にいた家康一行が命からがら駿府に逃げ帰った

有名な「神君(しんくん)伊賀越え」のコースなのね。(^^♪

「慈眼山(じげんざん)正寿院」 現在は廃寺になっている「飯尾山 医王教寺(いいお

さん いおうきょうじ)」の塔頭寺院としておよそ800年前に創建されたと伝わる高野

山真言宗のお寺さんです。

境内に風鈴と浴衣姿の子供さん見えます。(^^♪

ここ受付ね。塔頭寺院さんなんでね。山門はないみたいですな。こじんまりした

お寺さんです。

拝観料を支払うとパンフレットと瓦せんべいをいただきました。風鈴の下でお昼寝

ですかね。 しゃれたデザインです。 (^^♪

夏恒例の「風鈴まつり」開催中であります。(^^)/

「花風鈴トンネル」 !(^^)!

こちらは青もみじ !(^^)!

やんでいた雨がまた降ってきました。まぁカメラが濡れるのを気にするほどの雨でなし。

まいりましょっと (^^♪

約2000個の風鈴。「京都の風鈴寺」と云われています。

本堂前 おねえさん 浴衣きれい (^^♪ お顔もマスクしてはりますがおきれいです。

うん まちがいない (^^♪

紫陽花かな。

風はあんまりないですが、時折りチリンチリンと鳴っています。(^^♪

「地蔵堂(じぞうどう」

「叶紐(かのうひも)」というのね。 (^^♪

きれいね。 (^^♪ 表が口で裏が十文字の結び目です。それで「叶」ね。

願いが叶う !(^^)!

脇に白塗りのお地蔵さん。

いいお顔 (^^♪

「花手水」

本堂入口。

本堂に上がりました。きれいな虎の襖絵。ご本尊は十一面観世音。50年に一度開扉

される秘仏です。お参りをと。

本堂より境内を。

全国御当地風鈴 (^^)/

青森県は山笠の風鈴ね。 (^^♪

色々あるのね。(^^♪

うら庭へ。

涼しげな。 (^^♪

「船形の庭」

「葡萄栗鼠図」多幸・多産を象徴する吉祥図として、あるいは武道を律すに通じる

画題としてよく使われるのだとか。

17匹の1/2と1/3と1/9か。大岡政談の三方一両損バージョンで一匹足して、18匹で計算

すると3人で合計17匹になるんですがね。算数はそれでいいとして問答としてはそれ

でいいのかしら。 (^^♪

本堂に戻りました。

別棟の「客殿」へ。

ここも風鈴 (^^♪

鯉の衝立(ついたて) (^^♪

「龍」ですね。かっこいい (^^)/

「則天の間(そくてんのま)」に「猪目窓」と「天井画」

「猪目窓(いのめまど)」茶室の窓の名称の一つです。猪目はハート形に似た文様です。

猪の眼に似ているからこの名称がついたとか。一枚目の画像のバスの後部窓もこの形

をしています。

茶室の窓は取付け位置により「床窓(とこまど)」・「織部窓(おりべまど)」など

形状により「猪目窓」・「円窓(まるまど)」・「角切窓(つのきりまど)」など

開閉の扱いにより「片引窓(かたひきまど)」・「引違窓(ひきちがいまど)」など

があります。 ちょっと雑学 (^^♪

四季で色彩がかわります。

お庭。

花蹲踞(はなつくばい)

「天井画」かって描かれていた本堂内陣天井画の復刻版。160枚。 (^^♪

藤に水仙に紫陽花 (^^♪

仰向けに寝そべって見てもかまいません書いてましたが人がそこそこいたし、おっち

ゃんが横たわるとトドが寝ていると勘違いされそうなのでやめときました。 (^^♪

夏の色 風に吹かれて 夏の音 (^^)/~~~

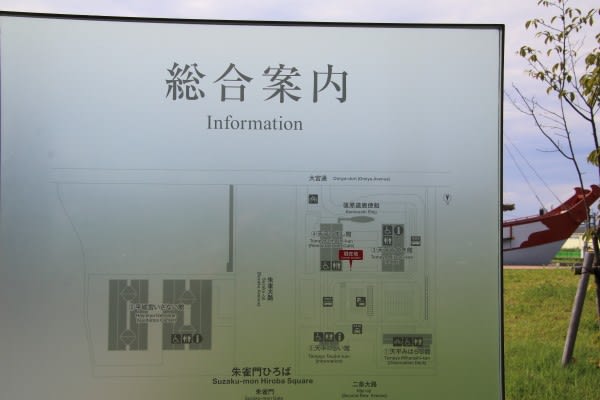

9月5日「国営 平城宮跡(へいじょうきゅうせき)歴史公園」に行ってきました。奈良市

二条大路南 近鉄奈良線「大和西大寺駅」から奈良交通バスに乗り「朱雀門ひろば前」

バス停下車すぐです。

鶴橋駅から奈良にいく時は車窓からいつも眺めてたんですが、はじめての来訪でございます。 (^^♪

和銅(わどう)3年(710年)藤原京より遷都され74年間、日本の都であった「平城京」

の中枢部分です。今で云うと「平城京」が東京都で、皇居と永田町と霞が関をあわせた

のが「平城宮」ですかね。 あってるかしら。 (^^♪

バス停前、大きな建物が並んでいます。

広すぎて全体の写真がとれましぇん。 (^^)/

「復元 遣唐使船」 渡海するには小さい船ね。

「国営 平城宮跡歴史公園」 平成20年事業化開始「特別史跡平城宮跡」計画地とした

歴史公園です。国営公園区域内122㌶ その他区域10㌶ 計132㌶の広大な公園です。

現在も事業続行中であります。

きれいね。 シンメトリー (^^)/ 通常は船の中も見学可能なんですがこの船に

限らず公園内の施設は殆ど、コロナで休館とか立入禁止になってました。 残念 (^^♪

「天平(てんぴょう)うまし館」

レストランは閉鎖、喫茶スペースはやってはるのね。

「遣唐使船解説コーナー」

「遣唐使」舒明(じょめい)天皇2年(630年)より寛平(かんぴょう)6年(894年)まで

約260年間 20回(諸説あり)に渡り、日本が唐に送った使節です。

コース二つあったのね。 朝鮮半島に渡ってから南下するのと直接大陸に渡って

揚子江をさかのぼるのと。 どっちも大変 (^^♪

遣唐使の有名処みたいです。おっちゃんが知ってるのは「山上憶良(やまのうえの

おくら)と「阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)」ぐらいですな。

あそこはと。

「平城宮いざない館」

「棚田嘉十郎(たなだ かじゅうろう)氏」銅像。万延元年(1860年)生誕。奈良公園

の植栽を手掛ける植木職人だった彼が、1897年に発見された平城宮跡のその後の荒れ

果てていく様をみて保存と顕彰に生涯をかけました。

実に見る影をなき有様。之を皇居の跡を云われ様か

(棚田嘉十郎 大極殿址保存に関する略歴より) 国士ですな。

ここも休館。

なんか石ならんでる。

「鍛冶工房跡」

やっぱり建物内ほとんど入れないようなので今日は、芝生と土と雲の写真ということで。

おっちゃんの撮影テクニックの見せ処であります。ほんまかいな。 (^^)/

「朱雀(すざく)門」へ。

「朱雀大路」道幅74m。 平城京を南北に貫くメインストリートです。

「朱雀門」平城京の正門です。平成10年(1998年)復元 。間口25m、高さ20m

入母屋式二重構造。

見あげて (^^)/

「大極殿(だいごくでん)」に行きます。ここから1500mか。なんでそんな遠いねん (^^♪

「第一次大極殿(だいごくでん) 南門」が見えます。2017年11月より復元工事中

です。鉄の囲いのなかね。

振り返ると「朱雀門 裏」

あそこの踏切わたるのね。雲と近鉄電車奈良線架線 (^^♪

奈良行き特急 2200系スタンダードタイプ 踏切通過! 指差し確認よし (^^♪

踏切を渡ってと。南門復元工事公開中であります。 (^^)/

広い (^^)/

2017年11月工事開始 2022年3月終了予定。横から。

「素屋根スライド」 覆屋(おおいや)とも云われ、雨風の天候に左右されず、安全

に作業をするために設営された鉄骨工事用仮設建築物です。南門の東側にある「東楼

復元整備計画」で使用するため、スライド移動中だそうです。

「素屋根」高さ30m 幅50m 重量665㌧。1工程5.6m 全7工程東へ42m。10月4日まで

の移動作業。水平油圧ジャッキ6基使用 初日移動距離1.8m。大変 !

今日は日曜だから作業はお休み。(^^♪

ここから入れるです。

「復元 第一次大極殿」正面44m、側面22m、地面高27m。朱色柱直径70㎝44本。

屋根瓦約97000枚 すごい !(^^)!

左右「双頭双尾鴟鳥(しび)」中央「大棟(おおむね)中央飾り」。「鴟鳥」とは

トンビです。お城で云う「金の鯱(しゃちほこ)」みたいなもんだそうです。(^^♪

「第二次大極殿」のほうへ。

天平12年(740年)に一時的に平城京から「恭京(くにきょう)」さらに「難波京

(なにわきょう)」に遷都されますが5年後に再び平城京に遷都されました。

忙しいね。 (^^♪ 再遷都後に使われていたのが「第二次大極殿」です。

ここね。

「若草山」が見えます。 お山の中腹が芝生になっている処です。 (^^♪

上から。

いい雲 いい空 (^^♪

現在地がわからん (^^♪

雲の峰 幾とせ流る みやこ跡 (^^)/~~~

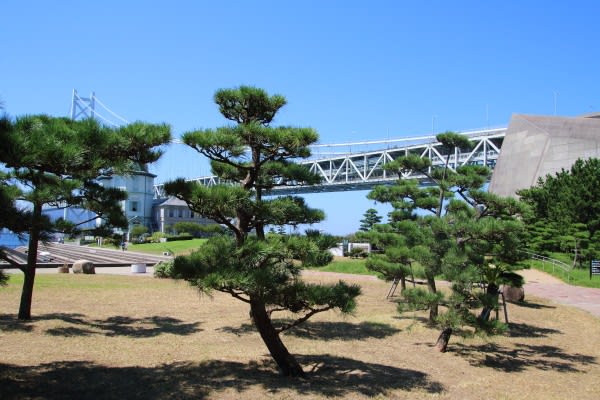

8月29日「兵庫県立 舞子(まいこ)公園」に行ってきました。神戸市垂水(たるみ)区

東舞子町 JR神戸線「舞子駅」より歩いてすぐです。09:00 駅に着きました。

改札口前通路。「明石海峡大橋」見えます。

先月は「大蔵海岸公園」よりの橋の遠景でしたが、今日は眼の前でございます。(^^♪

「兵庫県立 舞子公園」 総面積7.8㌶ 明治33年(1900年)開園 「舞子の浜」に広がる

都市公園です。

海へ (^^♪

左手前のコンクリートの塊は メインケーブルを固定している「アンカレイジ」です。

重量35万トン 地下の基礎部は直径85m 深さが63.5mの人工岩盤、すごい !(^^)!

ガイドパネルいっぱい書いてる。 まずは「舞子海上プロムナード」へ。

「橋の科学館」の前を通り

「舞子海上プロムナード」 明石海峡大橋の付加施設として同時施工。1998年4月5日

に開設されました。海面高47m 陸地より約150m 明石海峡へ張り出した延長約317mの

海の上の回廊です。 (^^♪

淡路島よく見える。 (^^)/

正面より。 美しい 橋梁萌え〜 !(^^)!

なかに入りました。

「招福布袋様」宝くじお願いします。(^^♪

エレベーターで8階へ。右の奥ね。

ほほう (^^♪ 歩いていきます。

絶景 (^^♪

展望室へはいります。

エアコンきいてる。 涼しい (^^♪

淡路島へ行こう !(^^)!

金網なしバージョン。手前の建物は「孫文(そんぶん)記念館」です。

「海上47mの丸木橋」海面がまる見えです。(^^♪

あかん。 丸木橋の上もガラスの上も歩けない。(*_*) 改めて自分のびびりを

痛感しましたです。

端っこを歩こう。老い先みじかいこの体、無駄に血圧を上げることはございましぇん (^^♪

こうなっているのね。

中央部分。

「橋の科学館」海岸へ。

「ケーブルベンチ」ケーブルの実物大模型をベンチにしています。5.23㎜の素線127本

を一束とし、290束で1本のケーブルです。直径1.1m 127×290=36830本 (^^)/

「橋の科学館」1998年4月開館。本四連絡橋(明石海峡大橋・瀬戸大橋・瀬戸内しま

なみ海道)の長大橋建設技術等を紹介展示しているサイエンスミュージアムです。

プラズマ放電 !(^^)!

「主塔基礎」部分 動かせるのね。 このレバーでと。

元にもどせない。 ずれてしまう。 クレーンゲームだめだめだったもんね。 (^^♪

これがケーブルの断面図ね。

ケーブル一本重量 25.230㌧。 (^^)/

「明石海峡大橋 縮尺模型」

海岸に出てきました。釣り人いっぱい。 (^^)/

右端の丸いのがさっきの「主塔基礎部分」です。水深60mの海底地盤を掘削後、船

で曳航してきて沈めました。 すごい。 (^^)/

下にと。

海の匂い 海の風 竿を振る音 海岸の休日 !(^^)!

水上バイク !(^^)!

釣りしてはる人のじゃまになりそうなので上にあがります。

「アンカレイジ」 でかい !(^^)!

「孫文記念館」に行きます。なんか丸いものが。

「夢レンズ」明石海峡大橋生みの親、第12代神戸市長「原口 忠次郎 氏」の偉業を称え

架橋5周年を記念して建てられました。メビウスの輪をモチーフにしているとか。

正面より。 こっちが正面よね。 (^^♪

「孫文記念館」へ。

「孫文記念館」 中国の革命家・政治家である中国革命の父「孫 文」を顕彰する

日本で唯一の施設です。中学で習ったんかな。三民主義とか辛亥(しんがい)革命とか (^^♪

大正4年(1913年)4月13日に孫文が日本亡命中にの神戸の華僑、経済会有志での歓迎

会がここで行われました。

当時、孫文の支援者であった神戸在住の華僑「呉錦堂(ご きんどう)」の別荘です。

南庭園へ 先ほどの「夢レンズ」の作者 彫刻家「牛尾 啓三 氏」の作品展が開かれています。

くねくね お好きなのね。 (^^♪

巻き巻き (^^♪

青みががった建物は八角形三層の中国式楼閣の「移情閣(いじょうかく)」です。

1915年建築、現存する日本最古のコンクリートブロック造建造物だとか。

松林へ。

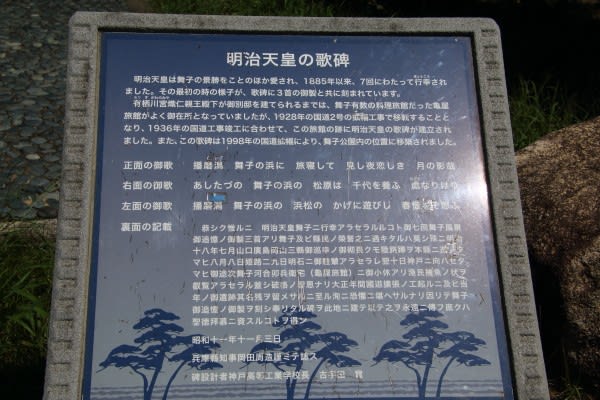

「明治天皇 歌碑」 舞子の浜がお気に入りで1885年以来7回に渡って行幸されました。

「播磨潟 舞子の浜に 旅寝して 見し夜恋しき 月の影哉」 正面御歌

いい色 いい松 いい剪定 (^^♪

松林のなかへ。

竿の波 夏の名残りの 橋の下 (^^)/~~~