大晦日がやってまいりました。 本年も「ストローハットの行ってきました」

をご覧いただきありがとうございました。途中なんやかやとございましたが、終わり

よければすべて良し、 今年はこんな感じでよろしでっしゃろか。 (^^♪

というわけで、西国第二十八番札所 成相寺(なりあいじ)雪の五重塔とその麓で

天橋立観光船を追いかけるカモメさんで来年もよろしくです。 (^^)/~~~

12月23日「水間寺(みずまでら)」に行ってきました。大阪府貝塚市(かいづかし)

水間 南海電車「貝塚駅」から「水間鉄道」に乗換え、終点の「水間観音駅」下車

歩いて10分ほどです。

東出口より水間鉄道へ。連絡階段に朱幕、寺紋の「左三つ巴」が描かれています。

「住吉大社」さんとコラボ。 南海つながりね。 (^^♪

「水間鉄道株式会社」貝塚駅~水間観音駅間 5.5㎞10駅 大正13年(1924年)創業。

繊維・紡績産業で栄えていた貝塚市の地元有志の寄付金で水間寺への参詣鉄道として

設立されました。会社更生法申請などの紆余曲折を経て現在は「グルメ杵屋」の完全

子会社として運行しています。

初めて乗ります。十二支 いいね。 (^^♪

これからお参りにいきましょい仕様の駅になっています。そうねそのために造った

鉄道だもんね。 (^^♪

09:10 駅に着きました。開業当時からお寺さんにちなんだこのデザインだそうで、

平成11年(1999年)に登録有形文化財として登録されています。

右の人形のイラストは「厄除け十六童子(どうじ)」ドージーズ。解説は後ほど。(^^♪

ここまっすぐね。水間街道を歩いていきます。

「水間街道」 貝塚駅付近から紀州街道に抜ける水間さんへの参詣道、生活道です。

「厄除け橋」にきました。 山門がないですな。ここが入口みたいね。

龍谷山(りゅうこくざん )水間寺 天平年間(729~749年)に聖武天皇の勅願によ

り開基、行基が開山したと伝わる天台宗の別格本山。御本尊は「聖観世音菩薩」厄除

けのお寺さんです。「水間観音」は通称です。(^^♪

「観音像」お賽銭をと。

手水場。 身を清めてと。 (^^♪

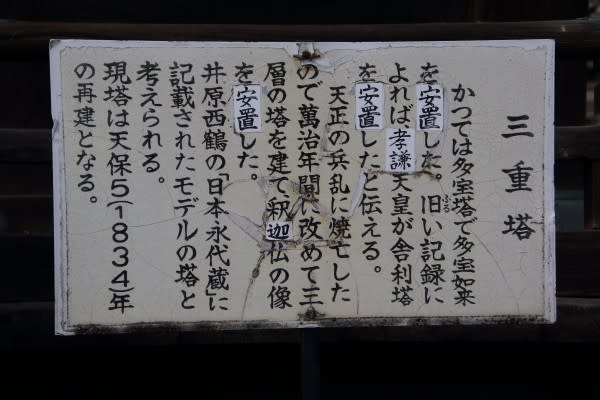

「三重塔」天保5年(1834年)再建。明治以前に建てられた大阪府内唯一の三重塔です。

井原西鶴の「日本永代蔵(えいたいぐら)」に書かれている塔のモデルだとか。(^^♪

年季入ってるパネル。 (^^♪

水なかみは 清き流れの 水間寺 願う心の 底は濁らじ (ご詠歌石碑)

ご詠歌とは、仏教の教えを 五・七・五・七・七の和歌にして、旋律に乗せて唱える

ものです。 ありがたや。 (^^♪

「相輪(そうりん)」のそばを、鷹さんみたい。 ありがたや。吉兆かな。 (^^♪

「自動車御祈祷所」

それでは「御本堂」へ。天正3年(1585年)の秀吉の根来攻めにより伽藍はすべて灰燼

に帰しました。現在の本堂は文政10年(1827年)岸和田藩主「岡部長愼(おかべ な

がちか)」により再建されたものです。

扁額も長愼さんが揮毫したのね。

お賽銭をと。

全身おさすりしてと。すりすり。 (^^♪

ここで「ドージーズ」の説明をと。行基がお告げにより観音菩薩を求めて彷徨ってい

たところ十六人の童子が現れ、二つの川が合流するこの「水間」の地に案内されまし

た。さらに滝に導かれそこから龍神があらわれて観音像を授けられたとか。約1300年

前の伝説です。 (^^♪

地元の「土の子陶房」さんがミニフィギアと像を作成しました。ミニフィギアは

1200円です。 (^^♪

駅からお寺さんまでの道に置いてるということで探しながら歩いたのですが、見当た

りません。帰ってからMAPを確認したら置いてあるのは裏参道でした。残念 (^^♪

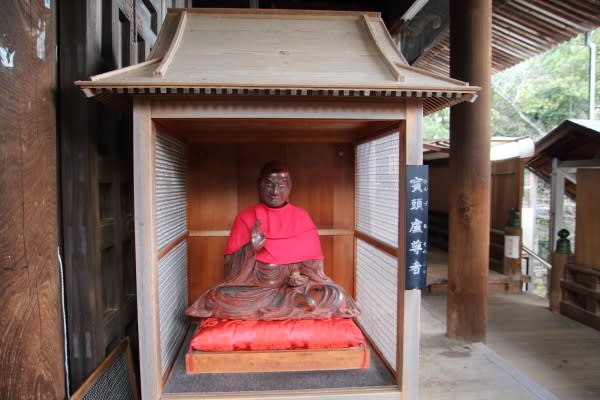

これは境内にある童子です。「善財(ぜんざい)童子」 右は脇導師(わきどうし)、

つきそいの人ですね。(^^♪

他に「金財(こんざい)童子」・「計升(けいしょう)童子」・「酒泉(しゅせん)

童子」・「船車(せんしゃ)童子」などなど総勢十六体です。

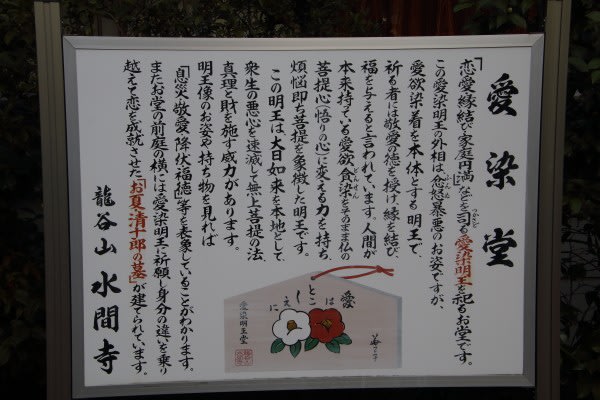

「愛染堂(あいぜんどう)」愛染明王を祀るお堂、縁を結び福を与えると云われて

います。

「お夏清十郎」お夏さんがここで祈って清十郎と結ばれたのね。 井原西鶴や近松門

左衛門の作品のモデルとなった実在の人物の駆け落ち事件です。史実は清十郎は刑死

、お夏は行方不明のドロドロの結末みたいね。 (^^♪。

なるほど。 (^^♪

お二人のお墓。

飛び地境内あるのね。 (^^♪

右に行くと飛地境内のお堂、左はお手洗い。お手洗い行って帰ろう。 (^^♪

厄落とす 水間の寺は 龍が待つ (^^)/~~~

12月18日 「西宮(にしのみや)神社」に行ってきました。兵庫県西宮市社家町(しゃ

けちょう)阪神電車「西宮駅」より歩いて5分ほどです。

10:00 駅に着きました。「EBiSTA(えびすた)」駅高架下に展開している阪神百貨店

を中核とするショッピングモールです。えべっさんとステーションでエビスタね。(^^♪

この駅降りるの初めてです。きれいなホームですな。

エビスタを通り、南出口へ。 クリスマス仕様になってます。 (^^♪

階段もクリスマス。 (^^)/

右の緑のゾーンが神社さんね。

広い歩道。えべっさんの時はこれくらいのスペースはいりますわな。(^^♪

「えべっさん筋」というのね。

道路は県道193号西宮港線。歩道と道路含めて「えべっさん筋」と云うみたい。(^^♪

「表大門(別称 赤門)」 ここが福男のスタート地点です。

来年の1月10日早朝6時スタート。約230mの福男選びです。 (^^)/

茶色の土壁。

「西宮神社 大練塀(だいねりべい)」室町時代に建造、総延長247mの築地塀です。

築地塀(つきじべい)とは泥土を突き固めて作った塀です。

それでは境内へ。

「西宮神社」創建年不明。全国約3500社ある「えびす神社」の総本社です。

えべっさんであります。 !(^^)!

福男選びのコースです。突き当りを左ね。

おそうじごくろう様です。 (^^♪

酒樽の前に黒の高級車いっぱい停まっています。御祈祷に来た人達かな。

西宮(灘)は日本二大酒蔵の一つです。もう一つは「伏見(ふしみ)」ね。

阪神電車のつり革も「酒樽」仕様でした。いいね。しゃれてるね。 (^^♪

「本殿」へ。福男選びのゴールです。 (^^♪

三連春日造り 昭和36年(1961年)11月再建。

狛犬さん。しっぽがネジネジしてる。 なんか謂われがあるのかな。 (^^♪

本殿となり「授与所」

そのとなり「えびす信仰資料展示室」写真撮影OKです。見に行こう。

きれいな資料室ね。

綺麗な絵馬。 !(^^)!

「全国各地のえびすさま展示」色々あるのね。(^^♪

真ん中は「あいみょん」だ。(^^♪ 西宮の出身のおねぇさんです。

有名処飾ってる。岡田監督・鶴瓶・原田伸郎 などなど。

「神池」へ。

「めでたい」 (^^♪

絵馬も「めでたい」 (^^♪

「祈祷殿」

鯉とカモさんも。

あれは何かな。

「おかめ茶屋」さん。

「福箕(ふくみ)飾り」いっぱいだ。福を掬うのね。 (^^♪

辰の年 待てぬとえびす 福すくい (^^)/~~~

12月10日「淡嶋(あわしま)神社」に行ってきました。和歌山市加太(かだ)南海

電車「和歌山市駅」より南海「加太線」に乗換え終点の「加太駅」より歩いて20分

ほどです。

09:50 駅に着きました。

きれいな電車。 (^^♪

きれいな駅です。(^^♪

今年は加太線開業(1921年)111周年です。ということで2016年から「加太さかな線

プロジエクト」の一環で南海7010系電車を改装した観光電車「めでたいでんしゃ」が

運行中です。行きはノーマルの電車でしたが帰る時は観光車両でした。

加太を代表する海の幸「鯛」が電車になりました。ピンク・水色・赤・黒、4種類の

カラフル車両が運行してます。 (^^♪

水色の「めでたいでんしゃ」です。 (^^)/

これは行きのノーマルの電車です。 でも めでたいの「め」 !(^^)!

駅を出ました。

「県道7号 粉河(こかわ)加太線」を歩いていきます。

ファンキーなお店や、

整っているお店。両店とも参道にふさわしいお店です。 (^^♪

そうだ。ホームの水引(みずひき)付のトラッシュボックスもきれいでした。 (^^♪

右へ。

レトロな煉瓦造りの倉庫です。旧「まる治 醤油」さん。

「加太大橋」が見えてきました。

「友ヶ島汽船乗船場」友ヶ島へ向かう遊覧船の発着場です。

この海域は「紀淡(きたん)海峡」と云われ、大阪湾と紀伊水道を幅11㎞の海峡で

つないでいます。友ヶ島は紀淡海峡に浮かぶ無人島群の総称です。その無人島の一つ

「沖の島」には廃墟になった旧日本軍の要塞施設があり、いまは観光資源となつてい

ます。遊覧船も出てるし。 (^^♪

鷲さんかな。近づいてきました。 ちょっとこわい。 (^^♪

鳥居が見えました。 (^^♪

「淡嶋神社」創建年不明。「淡嶋神(あわしまのかみ)」をお祀りしている全国約

1000社あまりの神社の総本社です。淡嶋神は婦人病治癒や安産・子授け・裁縫上達・

人形供養など女性に関するあらゆることに霊験のある神とされています。 (^^♪

土産物屋さんやお食事処 (^^♪

「明るさに 顔耐えている 流し雛」 榎本冬一郎(えのもと ふゆいちろう)

御本殿へ。秀吉の紀州征伐(天正13年 1585年)により焼失。その後、再建修復を繰

り返し、現在の社殿は昭和54年(1979年)に造営されたものです。

御祈祷されるのかな。 (^^♪

御本殿の周りお人形さんいっぱいです。 (^^♪

「人形供養」 いらなくなった使わなくなったお人形さんをそのまま捨てるのは忍び

ない抵抗があるという方に対して、人形を供養して廃棄することです。日本独特の文

化風習らしいですな。 (^^♪

「市松(いちまつ)人形」 昔の着せ替え人形。きれいね。 (^^♪

こちらは「日本人形」 (^^♪

いろんなお人形さんあるね。 (^^♪

「手水場」

「授預所(じゅよしょ)」ここで人形を預かってもらう手続きをするのね。

勝手に人形を置かないでくださいて書いてあるもんね。 (^^♪

お雛さんが見える。本殿には御祈祷する以外の人は入れないそうです。残念 (^^♪

カエルさん。

淡嶋神社では毎年3月3日 本殿でお祓いしたお雛さんを小舟にのせて加太の海に流す

「雛流し」の神事が行われます。他のお人形さんはお焚き上げするのかな。 (^^♪

白蛇さん (^^♪

雛人形・市松人形・フランス人形・ダルマ・たぬき その他さまざま2万体あると云

われています。 人形供養をする神社仏閣はいくつかありますが、境内にお人形さん

を飾っているのはここだけだそうです。 (^^♪

「針塚」毎年2月8日 針供養が行われます。

お雛さんは本殿のなかだけかな。 知らんけど。 (^^♪

みんなきれいね。野ざらし、風雨にさらされている感はありませんな。雨の日なんか

はシートでもするんですかね。 (^^♪

こちらは「日本人形」 紀伊国屋文左衛門が江戸に移り住む前に奉納したお稲荷さん

もあるとか。 (^^♪

「干支瓦」銀色で美しい。「いぶし瓦」と云って淡路島の特産品だそうです。(^^♪

加太の浦 愛でた想いが しずむ海 (^^)/~~~

12月3日「西国第十四番札所 三井寺(みいでら)」に行ってきました。滋賀県大津市

園城寺町(おんじょうじちょう)京阪電車 石山坂本線「三井寺駅」より歩いて10分

ほどです。

08:30 駅に着きました。12月です。ちょっと寒い。 (^^♪

駅を出てすぐ「琵琶湖疎水(そすい)」が流れています。

7年ぶりにお参りに来ました。その時は桜の季節でした。

冬の桜。 (^^♪

桜は7年前の画像です。 (^^♪

今回は紅葉。今年最後の紅葉狩りになりそうです。 (^^♪

疎水の紅葉 きれいです。 (^^♪

「仁王門」へ。県道47号伊香立浜大津線(いかだちはまおおつせん)を歩いていき

ます。この道は琵琶湖を自転車で反時計回りに一周する長距離サイクリングルート

通称「ビワイチ」のコースの一部になっています。 (^^♪

「仁王門」が見えました。(ユネスコ「世界の記憶」国際登録)1992年後世に語り伝

えるべき文書や写真を残すために創設され、本年5月25日三井寺が所有する「世界最

古のパスポート」と云われる文書が登録されました。 詳しくは後ほど。 (^^♪

正式名称「長等山 園城寺(ちょうとうさん おんじょうじ)」7世紀頃の創建とされ

開基は天智天皇の孫にあたる「与多王(よたのおおきみ)」貞観元年(859年)に唐

から帰国した留学僧の「智証大師 円珍(ちしょうだいし えんちん)」が再興した

天台寺門宗(てんだいじもんしゅう)の総本山です。

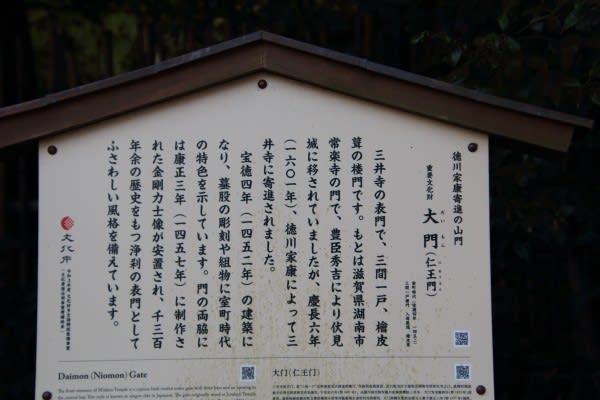

「仁王門」宝徳(ほうとく)4年(1452年)常楽寺(じょうらくじ 現滋賀県湖南市)

に建立。のちに伏見城に移築。慶長6年(1601年)伏見城から徳川家康が当寺院に寄

進しました。 お引っ越し大変ね。 (^^♪

拝観料を納めてと。

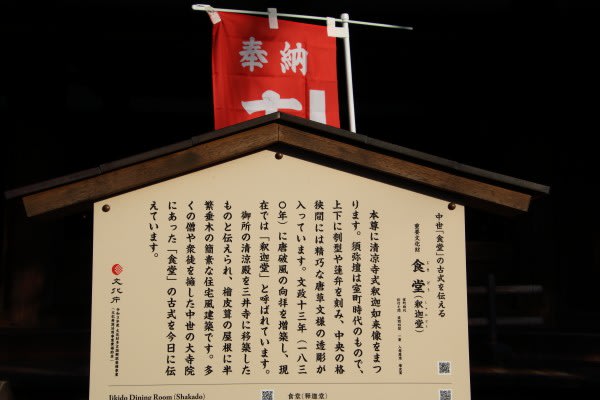

受付正面。「食堂(じきどう)」

「釈迦如来像」をお祀りしています。

「金堂(こんどう)」へ。 いい色ですな。

石段を上がり、「三井の晩鐘(ばんしょう」です。宇治の平等院、高雄の神護寺とと

もに日本三銘鐘に数えられています。

妖しげなパネル。「鉄鼠(てっそ)」平安時代、園城寺の阿闍梨「頼豪(らいごう)」

が白河天皇より戒壇道場建立の勅願を得ましたが当時対立していた比叡山延暦寺の横

やりにより頓挫。護摩行21日間のち壇上で果ました。その怨念が8万4千匹の鼠となっ

て比叡山の堂塔や経典食い荒らしたそうです。 おそろしや(^^♪

こちらが「金堂」 正面の画像なかった。 (^^♪

慶長4年(1599年)北政所により再建。天智天皇が信仰していた弥勒仏が秘仏として

祀られています。

金堂より。

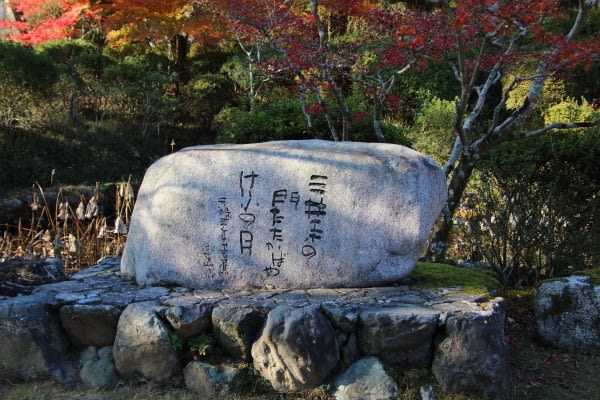

「三井寺の 門たたかばや けふの月」 松尾 芭蕉 句碑

元禄4年(1691年)旧暦八月 中秋の名月の日に「義仲寺(ぎちゅうじ)」(現在の

JR琵琶湖線「膳所駅」の近く)で開かれた句会で一同盛り上って琵琶湖に舟を漕ぎ

出し、芭蕉が舟から三井寺の塔頭をながめて詠んだ句だとか。 風流やね。 (^^♪

「唐院」智証大師の御廟所です。

前述の「最古のパスポート」とは智証大師が唐留学時代に役人から交付された「過所

(かしょ)」と云う通行許可証です。よく残っていましたな。 (^^♪

休憩処。いい雰囲気やね。 (^^♪

「智証大師 像」

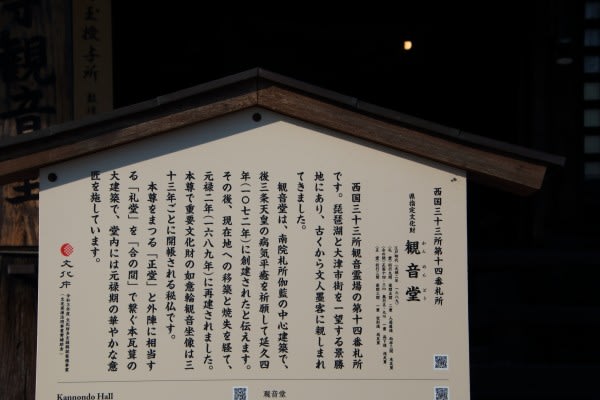

「観音堂」へ。 残ってる紅葉より落ちた紅葉のほうが多いですな。

俯いてはる。 (^^♪

この石段を上がると「観音堂」です。

ふり返ると。

「観音堂」 元禄2年(1689年)再建。 御朱印をいただいてと。 (^^♪

左が「観音堂」紅葉の所から上がってきました。

「手水場」

「大津絵(おおつえ)」寛永年間(1624~1644年)今の大津市辺りで発祥したと伝わ

る民俗絵画です。土産物や護符として売られていました。いいタッチですな。 (^^♪

「大津絵の 筆のはじめは 何佛」 松尾 芭蕉

上に展望所があります。 見晴らし良いけど膝には良くない。やめとこ。 (^^♪

ここからでも琵琶湖見えます。 ヨットに観光船。 (^^)/

冬が来る 秋はここにと 浮く伊呂波 (^^)/~~~