12月3日「西国第十四番札所 三井寺(みいでら)」に行ってきました。滋賀県大津市

園城寺町(おんじょうじちょう)京阪電車 石山坂本線「三井寺駅」より歩いて10分

ほどです。

08:30 駅に着きました。12月です。ちょっと寒い。 (^^♪

駅を出てすぐ「琵琶湖疎水(そすい)」が流れています。

7年ぶりにお参りに来ました。その時は桜の季節でした。

冬の桜。 (^^♪

桜は7年前の画像です。 (^^♪

今回は紅葉。今年最後の紅葉狩りになりそうです。 (^^♪

疎水の紅葉 きれいです。 (^^♪

「仁王門」へ。県道47号伊香立浜大津線(いかだちはまおおつせん)を歩いていき

ます。この道は琵琶湖を自転車で反時計回りに一周する長距離サイクリングルート

通称「ビワイチ」のコースの一部になっています。 (^^♪

「仁王門」が見えました。(ユネスコ「世界の記憶」国際登録)1992年後世に語り伝

えるべき文書や写真を残すために創設され、本年5月25日三井寺が所有する「世界最

古のパスポート」と云われる文書が登録されました。 詳しくは後ほど。 (^^♪

正式名称「長等山 園城寺(ちょうとうさん おんじょうじ)」7世紀頃の創建とされ

開基は天智天皇の孫にあたる「与多王(よたのおおきみ)」貞観元年(859年)に唐

から帰国した留学僧の「智証大師 円珍(ちしょうだいし えんちん)」が再興した

天台寺門宗(てんだいじもんしゅう)の総本山です。

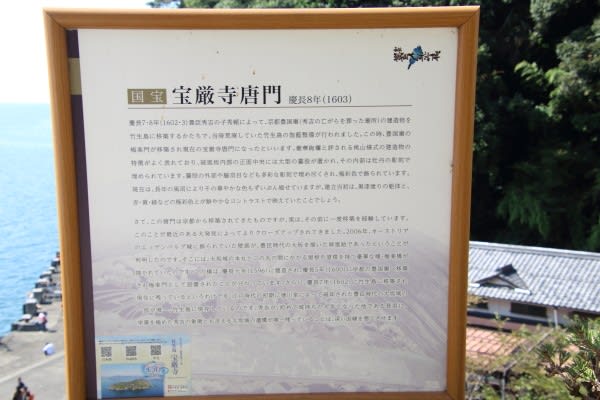

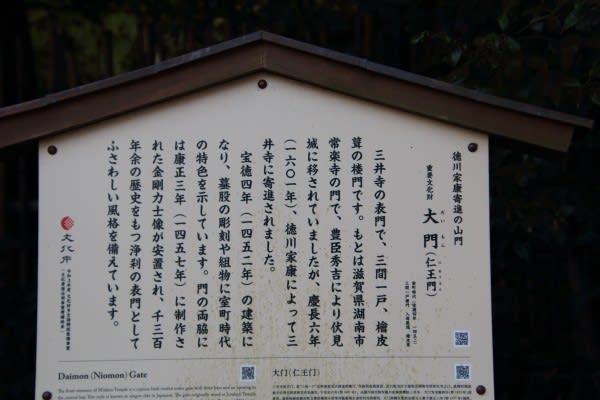

「仁王門」宝徳(ほうとく)4年(1452年)常楽寺(じょうらくじ 現滋賀県湖南市)

に建立。のちに伏見城に移築。慶長6年(1601年)伏見城から徳川家康が当寺院に寄

進しました。 お引っ越し大変ね。 (^^♪

拝観料を納めてと。

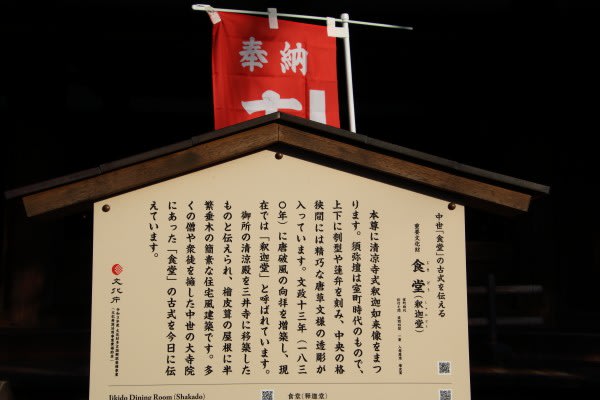

受付正面。「食堂(じきどう)」

「釈迦如来像」をお祀りしています。

「金堂(こんどう)」へ。 いい色ですな。

石段を上がり、「三井の晩鐘(ばんしょう」です。宇治の平等院、高雄の神護寺とと

もに日本三銘鐘に数えられています。

妖しげなパネル。「鉄鼠(てっそ)」平安時代、園城寺の阿闍梨「頼豪(らいごう)」

が白河天皇より戒壇道場建立の勅願を得ましたが当時対立していた比叡山延暦寺の横

やりにより頓挫。護摩行21日間のち壇上で果ました。その怨念が8万4千匹の鼠となっ

て比叡山の堂塔や経典食い荒らしたそうです。 おそろしや(^^♪

こちらが「金堂」 正面の画像なかった。 (^^♪

慶長4年(1599年)北政所により再建。天智天皇が信仰していた弥勒仏が秘仏として

祀られています。

金堂より。

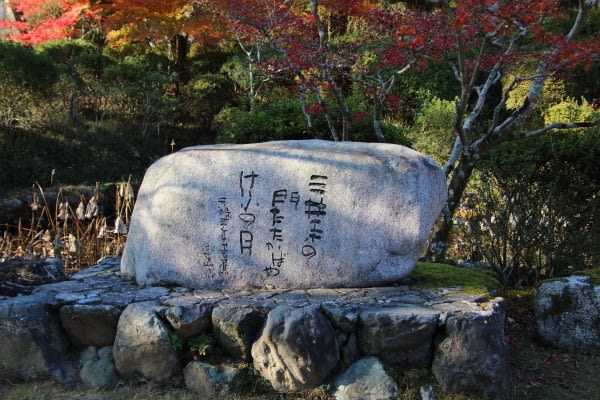

「三井寺の 門たたかばや けふの月」 松尾 芭蕉 句碑

元禄4年(1691年)旧暦八月 中秋の名月の日に「義仲寺(ぎちゅうじ)」(現在の

JR琵琶湖線「膳所駅」の近く)で開かれた句会で一同盛り上って琵琶湖に舟を漕ぎ

出し、芭蕉が舟から三井寺の塔頭をながめて詠んだ句だとか。 風流やね。 (^^♪

「唐院」智証大師の御廟所です。

前述の「最古のパスポート」とは智証大師が唐留学時代に役人から交付された「過所

(かしょ)」と云う通行許可証です。よく残っていましたな。 (^^♪

休憩処。いい雰囲気やね。 (^^♪

「智証大師 像」

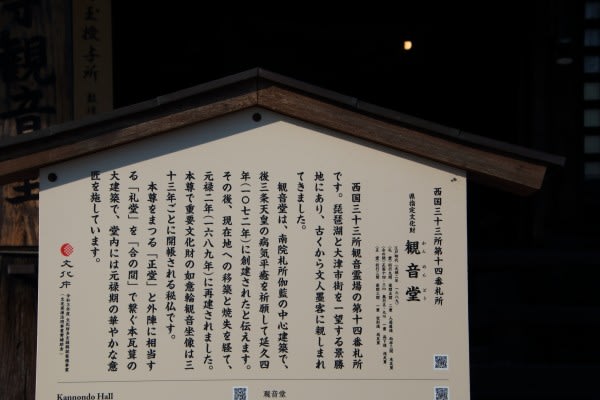

「観音堂」へ。 残ってる紅葉より落ちた紅葉のほうが多いですな。

俯いてはる。 (^^♪

この石段を上がると「観音堂」です。

ふり返ると。

「観音堂」 元禄2年(1689年)再建。 御朱印をいただいてと。 (^^♪

左が「観音堂」紅葉の所から上がってきました。

「手水場」

「大津絵(おおつえ)」寛永年間(1624~1644年)今の大津市辺りで発祥したと伝わ

る民俗絵画です。土産物や護符として売られていました。いいタッチですな。 (^^♪

「大津絵の 筆のはじめは 何佛」 松尾 芭蕉

上に展望所があります。 見晴らし良いけど膝には良くない。やめとこ。 (^^♪

ここからでも琵琶湖見えます。 ヨットに観光船。 (^^)/

冬が来る 秋はここにと 浮く伊呂波 (^^)/~~~