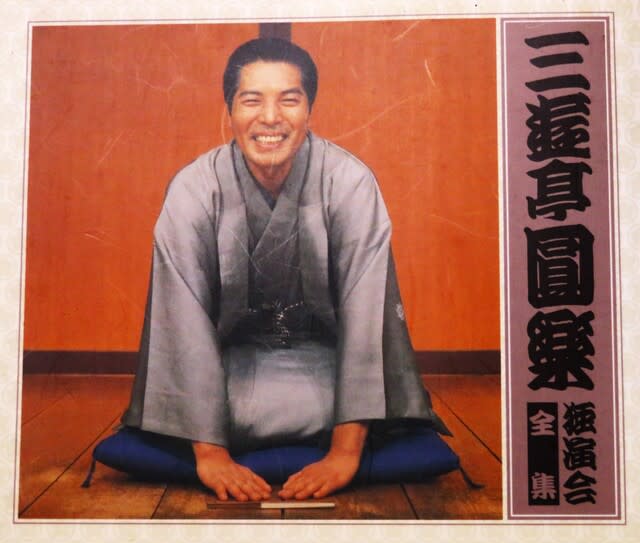

五代目三遊亭圓楽の古典落語をCDで聞く。演目は「江戸桜心灯火(エドザクラココロノトモシビ)/助六伝」。圓楽の実家は台東区の浄土宗・不退寺易行院、通称「助六寺」とも言われていた。その本堂脇に「助六の塚」があり、六代目市川団十郎(1778-1799)が建立している。寺には若い女郎の過去帳や無縁仏もいっぱいあったという。そんなところから噺が始まっていく。

歌舞伎の「助六」というと、七代目団十郎が定めた歌舞伎十八番・「成田家のお家芸」の主要な演目の一つだ。「勧進帳」「暫」と並んで上演回数の多さは群を抜く。侠客の助六が源氏再興のための宝刀を探索していると、吉原の花魁「揚巻」に出入りしている金持ちの「意休」(平氏)が宝刀を持っていることがわかる。恋人揚巻とともに助六が危機を乗り越えその宝刀をとり返していくという単純なストーリーだ。

その助六のファッションと粋が江戸っ子のあこがれだった。桜満開の中での出演者の豪華絢爛な色彩美も見どころとなっている。正徳三(1713)年、江戸で二世市川団十郎が助六に扮したのが初演とされるが、これ以前、上方では助六と遊女との心中物語として浄瑠璃などでも上演されていた。(錦絵画像は国立国会図書館デジタルコレクションから)

圓楽は実家の助六の由来と20年来あたためていた構想とを人情噺に昇華している。吉原という舞台には華やかな表面と残酷な裏面とがあり、そこに人生の悲喜こもごもがあることを伝えたかったようだ。

圓楽は「落語家」ではなく、「噺家」でありたいとする。「噺家は人生の語り部である」「人生観のないものは嫌いなんです」と自負しているからだ。したがって、圓楽の助六伝は、歌舞伎の華麗さではなく上方の事例を受けて「後追い心中もの」に仕上げている。時間にして1時間たっぷりの聞かせる噺であったのは言うまでもない。

圓楽がここで引用した「川柳」を書き出してみる。読書家圓楽の話の巧さだけでなく事象への造詣の深さがここでも発揮されている。古典落語は深い。

1 「こはいかに折れし三升の勝負だち」(三升家=市川家、六代目は22歳で病没・辞世の句)

2 「人は客おれは間夫だと思う客」 (間夫・マブ=情夫)

3 「母の名がおやじの腕にしなびてい」 (彫り物)

4 「くどかれてあたりを見るは承知なり」

5 「女郎の誠と卵の四角あればみそかに月が出る」