20日(土)。小宮正安著「モーツアルトを”造った”男 ケッヘルと同時代のウィーン」を楽しく読みました。新書版の帯に「凡庸な人物の非凡な試み あの626はいかにして決まったのか!?」とあります。

モーツアルトの作品にはK622というようにKが付いています。このKはケッヘルの頭文字で、ケッヘル番号と呼ばれています。1800年オーストリア生まれのケッヘルは在野の研究者として植物学や鉱物学に大きな関心を寄せるとともに、文学や評論にも造詣が深く、さらには音楽の分野でも史上初となるモーツアルト作品目録を作るなど、多方面にわたり才能を発揮しました。例えば鉱物学を例に取れば、3288個もの鉱石コレクションについて、採集年、採集地、種類を記したカードを作成し、石とカードに共通の通し番号を振り当て、目録を作成したということです。その手法がやがてモーツアルト作品目録の作成にも発揮されることになったのです。

小宮氏はケッヘルを「ディレッタント」と呼んでいます。「ディレッタント」は彼の前半生に当たるビーダーマイアー時代、非常に肯定的な意味で用いられていたらしく「金のためでなく、みずからの純粋な興味や愛ゆえに芸術や学問に情熱を注ぐ高貴な精神の持ち主」という意味だったといいます。

ケッヘルが編んだモーツアルトの作品目録の正式名称は「モーツアルト全音楽作品の年代別主題別目録」です。モーツアルトの作品を金をかけて収集し、成立年代順に並べると同時にジャンル別に作品をまとめ、ジャンル内でも若い順から作品を並べていくという工夫が凝らされています(全626曲)。この作業に当たって、彼は1作品についてカード1枚をあてがうという「カード式整理法」を採用したのです。この方法はケッヘル以前の作品目録には見られなかった独自のものでした。とくに彼の場合は目録作成と楽譜調査とを平行して行っていたため、途中で作品の順番を入れ替えなければならなくなったときに、カード方式なので自由自在にできたということです。かなり合理的な考え方の人だったのでしょう。

ケッヘル以降、ヤーン、アインシュタイン(物理学者アインシュタインの親戚)をはじめ多くの専門家がモーツアルトの作品の研究を進め、「ケッヘルの研究は不十分だ」と批判しましたが、結局のところケッヘルの振ったK1からK626までの作品番号から自由になることはできませんでした。

ケッヘルは1877年、77年の生涯を閉じましたが、彼の遺言により、モーツアルト目録の自筆や、彼が収集したモーツアルト作品の数々は、ウィーン楽友協会に寄贈されました。今でこそ「モーツアルトがなければケッヘルはない」といった脇役に追いやられていますが、小宮氏の言われるとおり「そもそもケッヘルの凡庸な取り組みがなければ、モーツアルトが現在のようなトップスターとしての地位を築けたかどうか、非常に怪しい」というのは間違いないでしょう。主役の影には必ず脇役がいます。その脇役の地道な活躍があってこそ主役が生きてくるのです。それは洋の東西、時代を問わず通用することでしょう。ケッヘルに感謝します。

モーツアルトの作品にはK622というようにKが付いています。このKはケッヘルの頭文字で、ケッヘル番号と呼ばれています。1800年オーストリア生まれのケッヘルは在野の研究者として植物学や鉱物学に大きな関心を寄せるとともに、文学や評論にも造詣が深く、さらには音楽の分野でも史上初となるモーツアルト作品目録を作るなど、多方面にわたり才能を発揮しました。例えば鉱物学を例に取れば、3288個もの鉱石コレクションについて、採集年、採集地、種類を記したカードを作成し、石とカードに共通の通し番号を振り当て、目録を作成したということです。その手法がやがてモーツアルト作品目録の作成にも発揮されることになったのです。

小宮氏はケッヘルを「ディレッタント」と呼んでいます。「ディレッタント」は彼の前半生に当たるビーダーマイアー時代、非常に肯定的な意味で用いられていたらしく「金のためでなく、みずからの純粋な興味や愛ゆえに芸術や学問に情熱を注ぐ高貴な精神の持ち主」という意味だったといいます。

ケッヘルが編んだモーツアルトの作品目録の正式名称は「モーツアルト全音楽作品の年代別主題別目録」です。モーツアルトの作品を金をかけて収集し、成立年代順に並べると同時にジャンル別に作品をまとめ、ジャンル内でも若い順から作品を並べていくという工夫が凝らされています(全626曲)。この作業に当たって、彼は1作品についてカード1枚をあてがうという「カード式整理法」を採用したのです。この方法はケッヘル以前の作品目録には見られなかった独自のものでした。とくに彼の場合は目録作成と楽譜調査とを平行して行っていたため、途中で作品の順番を入れ替えなければならなくなったときに、カード方式なので自由自在にできたということです。かなり合理的な考え方の人だったのでしょう。

ケッヘル以降、ヤーン、アインシュタイン(物理学者アインシュタインの親戚)をはじめ多くの専門家がモーツアルトの作品の研究を進め、「ケッヘルの研究は不十分だ」と批判しましたが、結局のところケッヘルの振ったK1からK626までの作品番号から自由になることはできませんでした。

ケッヘルは1877年、77年の生涯を閉じましたが、彼の遺言により、モーツアルト目録の自筆や、彼が収集したモーツアルト作品の数々は、ウィーン楽友協会に寄贈されました。今でこそ「モーツアルトがなければケッヘルはない」といった脇役に追いやられていますが、小宮氏の言われるとおり「そもそもケッヘルの凡庸な取り組みがなければ、モーツアルトが現在のようなトップスターとしての地位を築けたかどうか、非常に怪しい」というのは間違いないでしょう。主役の影には必ず脇役がいます。その脇役の地道な活躍があってこそ主役が生きてくるのです。それは洋の東西、時代を問わず通用することでしょう。ケッヘルに感謝します。

。

。 ですね。

ですね。

。

。 しかたなくクラシック担当のYさん

しかたなくクラシック担当のYさん に「日経で見たんだけど・・・」と尋ねると、あちこち手を尽くして調べてくれました。その結果分かったのは、「製作・発売=KAJIMOTO、CD番号KJ26001、発売予定は5月3日」ということでした。ただし、日本最大のCDショップ=タワーレコードでは扱いがないとのことです

に「日経で見たんだけど・・・」と尋ねると、あちこち手を尽くして調べてくれました。その結果分かったのは、「製作・発売=KAJIMOTO、CD番号KJ26001、発売予定は5月3日」ということでした。ただし、日本最大のCDショップ=タワーレコードでは扱いがないとのことです 。どこに買いに行けばいいのか

。どこに買いに行けばいいのか 梶本に電話してみたのですが、今日は休日で誰も出ませんでした。月曜に問い合わせてみようかと思います。

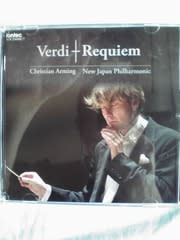

梶本に電話してみたのですが、今日は休日で誰も出ませんでした。月曜に問い合わせてみようかと思います。 。1枚目はアルミンク指揮新日本フィルによるベルディ「レクイエム」。昨年9月10日、11日のトリフォニー・ホールでのライブ録音。なぜ買ったかといえば、ソプラノ独唱がノルマ・ファンティーニだからです。10日の公演を聴きにいきましたが、やっぱりファンティーニは素晴らしいです。彼女が歌っている唯一のCDだと思います。ソプラノ・リサイタル・アルバムを出してくれたらいいのになぁ、と切望します

。1枚目はアルミンク指揮新日本フィルによるベルディ「レクイエム」。昨年9月10日、11日のトリフォニー・ホールでのライブ録音。なぜ買ったかといえば、ソプラノ独唱がノルマ・ファンティーニだからです。10日の公演を聴きにいきましたが、やっぱりファンティーニは素晴らしいです。彼女が歌っている唯一のCDだと思います。ソプラノ・リサイタル・アルバムを出してくれたらいいのになぁ、と切望します 。

。 、代替公演が実施されることになったため、幻のCDになってしまいました。発売元はNAXOSで定価1,000円です。商魂逞しい日本の音楽界ですから、代替公演の会場でもこのCDを売りまくるかもしれませんね

、代替公演が実施されることになったため、幻のCDになってしまいました。発売元はNAXOSで定価1,000円です。商魂逞しい日本の音楽界ですから、代替公演の会場でもこのCDを売りまくるかもしれませんね 。

。

。都響は定期会員ではないので、よほどプログラムが気に入らないとチケットを買いません。今回は、シベリウスの第5交響曲とコルンゴルトのバイオリン協奏曲を演奏するというので躊躇なく買いました。

。都響は定期会員ではないので、よほどプログラムが気に入らないとチケットを買いません。今回は、シベリウスの第5交響曲とコルンゴルトのバイオリン協奏曲を演奏するというので躊躇なく買いました。 のため出演が不可能となった」とあります。本当のところは原発が恐かったのかもしれませんが

のため出演が不可能となった」とあります。本当のところは原発が恐かったのかもしれませんが 。代演は新日本フィルのコンサート・マスター豊嶋泰嗣。好きなアーティストです。指揮はフィンランドのハンヌ・リントゥ。2013年からフィンランド放送交響楽団の主席指揮者に就任するということです。

。代演は新日本フィルのコンサート・マスター豊嶋泰嗣。好きなアーティストです。指揮はフィンランドのハンヌ・リントゥ。2013年からフィンランド放送交響楽団の主席指揮者に就任するということです。 として名を馳せました。なにしろフルネームが「エーリヒ・ウォルフガング・コルンゴルト」といい、モーツアルトと同じ「ウォルフガング」が付けられているのです。両親の過大なまでの期待が込められています。

として名を馳せました。なにしろフルネームが「エーリヒ・ウォルフガング・コルンゴルト」といい、モーツアルトと同じ「ウォルフガング」が付けられているのです。両親の過大なまでの期待が込められています。 で評価されるようになりました。「ロビンフッド」などが有名です。ユダヤ系だった彼はその後、ナチ支配下となったオーストリアに戻れなくなり、ハリウッドの作曲家として生きる道を選びました。アカデミー賞

で評価されるようになりました。「ロビンフッド」などが有名です。ユダヤ系だった彼はその後、ナチ支配下となったオーストリアに戻れなくなり、ハリウッドの作曲家として生きる道を選びました。アカデミー賞 でオスカーを2度獲得するなど華やかな活動で知られました。そんな彼が作曲したバイオリン協奏曲は、まるで映画音楽のような色彩感の溢れたロマンティックな曲です。この曲との出会いについては別に書こうと思います。長くなるので

でオスカーを2度獲得するなど華やかな活動で知られました。そんな彼が作曲したバイオリン協奏曲は、まるで映画音楽のような色彩感の溢れたロマンティックな曲です。この曲との出会いについては別に書こうと思います。長くなるので です。

です。 。

。 」と言わんばかりの堂々たる演奏でした。実際、この曲はフィンランドの第2の国歌とも言われています。自国の作曲家の曲を他国のオーケストラを鳴らして演奏するって、すごくいい気持ちだろうな

」と言わんばかりの堂々たる演奏でした。実際、この曲はフィンランドの第2の国歌とも言われています。自国の作曲家の曲を他国のオーケストラを鳴らして演奏するって、すごくいい気持ちだろうな と思います。日本の指揮者が海外で演奏する際に、日本の作曲家による曲を演奏する機会があまりないのは残念なことです

と思います。日本の指揮者が海外で演奏する際に、日本の作曲家による曲を演奏する機会があまりないのは残念なことです で名画を見るのは文明であって文化ではない。文化に接するには、ルーブル美術館ならルーブルまで行って目で見なければならない」

で名画を見るのは文明であって文化ではない。文化に接するには、ルーブル美術館ならルーブルまで行って目で見なければならない」 はまったく違ったものだ。美術は作者の制作した作品は世界でひとつしかない。あとはコピーに過ぎない。しかし、音楽は確かに作曲家の作った曲の自筆譜は一つしかないが、それを演奏して再現することは誰でもできる。100通りの演奏があれば100通りの本物の音楽だ。それはコピーではない。でも、それらの演奏を聴く

はまったく違ったものだ。美術は作者の制作した作品は世界でひとつしかない。あとはコピーに過ぎない。しかし、音楽は確かに作曲家の作った曲の自筆譜は一つしかないが、それを演奏して再現することは誰でもできる。100通りの演奏があれば100通りの本物の音楽だ。それはコピーではない。でも、それらの演奏を聴く ためにはそこに行かなければならない。それが文化に裏付けられた行動だろう。

ためにはそこに行かなければならない。それが文化に裏付けられた行動だろう。 に録音したものを流通させるのなら、それはコピーであって、文化ではなく文明だろう。私が常に生演奏にこだわるのは、結局のところ文化にこだわるからだ。聴きたい曲

に録音したものを流通させるのなら、それはコピーであって、文化ではなく文明だろう。私が常に生演奏にこだわるのは、結局のところ文化にこだわるからだ。聴きたい曲 。ニュースを見るためにNHK・BSをかけるとベートーベンの「第9」をやっていました

。ニュースを見るためにNHK・BSをかけるとベートーベンの「第9」をやっていました ”輝いています。

”輝いています。 。演奏後の拍手は聴衆総立ちで10分も続いたということです。真の音楽家とは

。演奏後の拍手は聴衆総立ちで10分も続いたということです。真の音楽家とは 考えさせられます。

考えさせられます。