31日(日)。とうとう2017年も本日 365日目を迎えました この1年はあっという間でした

この1年はあっという間でした

ということで、わが家に来てから今日で1187日目を迎え、この1年に亡くなった人にコール元ドイツ首相、太田昌秀元沖縄県知事、羽田孜元首相、日野原重明氏、野際陽子さん、松方弘樹さん、小林麻央さんらがいた というニュースを読んで感想を述べるモコタロです

世間的には無名でも 個々人にとっては忘れがたい人が亡くなっているんだろうな

昨日、池袋の新文芸坐で「U・ボート」(ディレクターズ・カット版)を観ました これはウォルフガング・ペーターゼン監督による1981年/1997年 西ドイツ映画(208分)です

これはウォルフガング・ペーターゼン監督による1981年/1997年 西ドイツ映画(208分)です

この作品は第二次世界大戦中に原作者ロータル=ギュンター・ブーフハイムがドイツの潜水艦Uボート・U96に同乗して取材した体験を基に、当時大西洋を席巻したドイツの潜水艦・Uボートの艦内を舞台として、極限状態にある人間のありようをリアルの描写した戦争映画で、当初公開された時は135分の上映時間でしたが、97年にペーターゼン監督自らが編集したディレクターズ・カット版では208分(3時間半弱)になっています

第二次世界大戦中の1941年秋、ナチス・ドイツの占領下にあったフランスのラ・ロシェル港から、Uボート「U96」が出航する。弱冠30歳の艦長のもと乗組員は皆20代前半という若者主体のグループだった 彼らの任務は大西洋を航行する連合国護送船団への攻撃だった。報道班員のヴェルナー少尉はUボートの戦いを取材するためU96に乗り込む

彼らの任務は大西洋を航行する連合国護送船団への攻撃だった。報道班員のヴェルナー少尉はUボートの戦いを取材するためU96に乗り込む 荒れ狂う北大西洋での孤独な敵戦艦の監視業務、ようやく発見した敵船団への攻撃と戦果、海中で息を潜めながら聴く敵駆逐艦のソナー音と爆雷の恐怖、そして、目の前で溺れ死んでいく敵の姿などを目撃する

荒れ狂う北大西洋での孤独な敵戦艦の監視業務、ようやく発見した敵船団への攻撃と戦果、海中で息を潜めながら聴く敵駆逐艦のソナー音と爆雷の恐怖、そして、目の前で溺れ死んでいく敵の姿などを目撃する 疲労したU96の乗組員たちはクリスマスは帰港できることを願うが、母国から届いた指令はイギリス軍の地中海要衝であるジブラルタル海峡を突破してイタリアに向かえ、という過酷なものだった

疲労したU96の乗組員たちはクリスマスは帰港できることを願うが、母国から届いた指令はイギリス軍の地中海要衝であるジブラルタル海峡を突破してイタリアに向かえ、という過酷なものだった 中立国スペインのビゴで偽装商船から補給を受けたU96は、敵が厳しく警戒するジブラルタル海峡突破に挑むが、敵の攻撃を受けてU96は水深280メートルの海底に沈む。水圧でボルトが飛び、水が浸水する中、艦長は希望を捨てずU96の修復作業を命じる。その結果、U96は無事に浮上しラ・ロシェル港に戻った

中立国スペインのビゴで偽装商船から補給を受けたU96は、敵が厳しく警戒するジブラルタル海峡突破に挑むが、敵の攻撃を受けてU96は水深280メートルの海底に沈む。水圧でボルトが飛び、水が浸水する中、艦長は希望を捨てずU96の修復作業を命じる。その結果、U96は無事に浮上しラ・ロシェル港に戻った そこで出迎えのパレードが行われるが、栄光の喜びに満ちた艦長、ヴェルナー少尉、そして乗組員たちに、上空から敵機が容赦のない攻撃を開始し現場は修羅場と化す

そこで出迎えのパレードが行われるが、栄光の喜びに満ちた艦長、ヴェルナー少尉、そして乗組員たちに、上空から敵機が容赦のない攻撃を開始し現場は修羅場と化す 艦長は 沈みゆくU96を見届けると 息を引き取る

艦長は 沈みゆくU96を見届けると 息を引き取る

自国の潜水艦が攻撃されて沈む映画をよくぞ撮ったというのが率直な感想です ディレクターズ・カット版はオリジナル版に73分映像が追加された(元に戻された)計算になります。どの場面をカットしてオリジナル版を作成したのかは分かりませんが、ディレクターズ・カット版で映像を観ると どこもカットできないのではないかと思えるほど充実した内容になっています

ディレクターズ・カット版はオリジナル版に73分映像が追加された(元に戻された)計算になります。どの場面をカットしてオリジナル版を作成したのかは分かりませんが、ディレクターズ・カット版で映像を観ると どこもカットできないのではないかと思えるほど充実した内容になっています ほとんどのシーンが潜水艦の中の密室での出来事を描いているわけですが、艦長はじめ乗組員たちのその時々の心理状況がヒシヒシと伝わってきて 最後まで感情移入し、まったく飽きることがありません

ほとんどのシーンが潜水艦の中の密室での出来事を描いているわけですが、艦長はじめ乗組員たちのその時々の心理状況がヒシヒシと伝わってきて 最後まで感情移入し、まったく飽きることがありません

ところで、映画の序盤で、聴音・通信担当兵がリストの「前奏曲」を艦内に流すと、乗組員が「(音を)消せ 」と怒鳴るシーンがあります。このシーンにおける「レ・プレリュード」は 映画のラストを暗示する象徴的な使い方だと思います

」と怒鳴るシーンがあります。このシーンにおける「レ・プレリュード」は 映画のラストを暗示する象徴的な使い方だと思います なぜならリストが1854年に作曲した交響詩「前奏曲」は、「人生は死への前奏曲である」という考えに基づいているからです

なぜならリストが1854年に作曲した交響詩「前奏曲」は、「人生は死への前奏曲である」という考えに基づいているからです 3時間半の中でクラシック音楽が使われているのはこの曲のみ、しかも1度だけです

3時間半の中でクラシック音楽が使われているのはこの曲のみ、しかも1度だけです 考え抜いて選曲された1曲ではないかと推測します

考え抜いて選曲された1曲ではないかと推測します

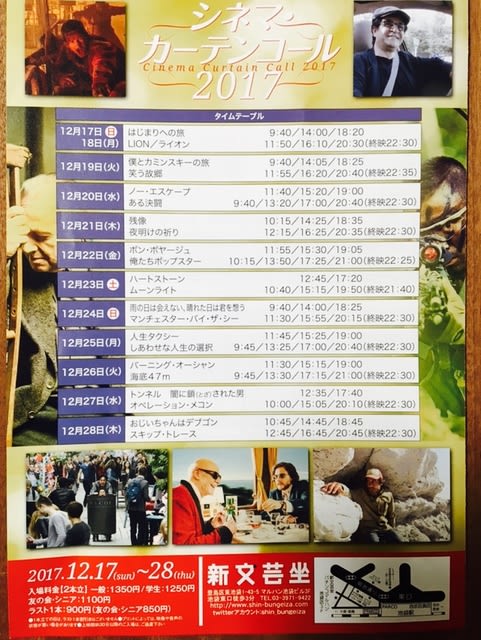

この作品を含め、新文芸坐で開催中の「魅惑のシネマ・クラシックス vol.26 銀幕の戦う男たち」は下のチラシの通り、来年1月6日まで上映されます

この1年、toraブログをお読みいだだきありがとうございました 来年も1日も休まず書き続けて参りますので モコタロ

来年も1日も休まず書き続けて参りますので モコタロ  ともどもよろしくお願いいたします

ともどもよろしくお願いいたします

これが私の今年最後の手料理です。特別な事情がない限り月曜から金曜まで週5日作ってきたことになります。何が面倒かといって「今夜の献立を考える」ことほど面倒なことはありません

これが私の今年最後の手料理です。特別な事情がない限り月曜から金曜まで週5日作ってきたことになります。何が面倒かといって「今夜の献立を考える」ことほど面倒なことはありません

その後、帰宅したリチャードは、いつも通り夕食をとりベッドに入る。しかし翌朝、妻のマリア(リン・カーリン)に離婚の意志を告げる。妻は戸惑うばかり

その後、帰宅したリチャードは、いつも通り夕食をとりベッドに入る。しかし翌朝、妻のマリア(リン・カーリン)に離婚の意志を告げる。妻は戸惑うばかり その日リチャードはジェニーの家の泊まる。一方、マリアは気晴らしに友人たちとディスコに行く。そこで踊っていたチェット(シーモア・カッセル)を自宅に連れ込んで語り合うが、友人たちはそれぞれ言いたい放題言っては帰宅してしまう

その日リチャードはジェニーの家の泊まる。一方、マリアは気晴らしに友人たちとディスコに行く。そこで踊っていたチェット(シーモア・カッセル)を自宅に連れ込んで語り合うが、友人たちはそれぞれ言いたい放題言っては帰宅してしまう

モノクロながら 画面から物凄いエネルギーが伝わってきます。この映画には、深刻なことも笑い飛ばしてしまうような楽観的な魅力を感じます

モノクロながら 画面から物凄いエネルギーが伝わってきます。この映画には、深刻なことも笑い飛ばしてしまうような楽観的な魅力を感じます

演技力が特段優れているとは思えないのですが、独特の存在感があります

演技力が特段優れているとは思えないのですが、独特の存在感があります

やっぱり、いつものやり方でやらないとダメだなと思い、新たに買ってきたガラスクリーナー溶液で今日、再挑戦します

やっぱり、いつものやり方でやらないとダメだなと思い、新たに買ってきたガラスクリーナー溶液で今日、再挑戦します 今日は油だらけのレンジ回りの掃除もやります。頑張らなくっちゃ

今日は油だらけのレンジ回りの掃除もやります。頑張らなくっちゃ

二人は 東京大空襲の時 東京に向かうべきB29がなぜか蔵王方面に飛び墜落したということを知る

二人は 東京大空襲の時 東京に向かうべきB29がなぜか蔵王方面に飛び墜落したということを知る

しかし,この作品の中のどの部分を伊坂氏が書いて,どの部分を阿部氏が書いたのかは全く分からないので,阿部氏の文体がどういうものかが把握できません

しかし,この作品の中のどの部分を伊坂氏が書いて,どの部分を阿部氏が書いたのかは全く分からないので,阿部氏の文体がどういうものかが把握できません 一方 12月31日~1月3日は出産件数が1年で最少だった.調査は 厚生労働省の『人口動態統計』の2007~16年の10年分を集計したもので,病院,診療所,助産所で生まれた合計約1040万6千人を対象に分析した

一方 12月31日~1月3日は出産件数が1年で最少だった.調査は 厚生労働省の『人口動態統計』の2007~16年の10年分を集計したもので,病院,診療所,助産所で生まれた合計約1040万6千人を対象に分析した 昨夜はせっかくのクリスマスでもあったのに,娘は叔母が築地で寿司をご馳走してくれるといい,息子は大学に行ったまま帰らず,ということで,夕食はバラバラになってしまいました

昨夜はせっかくのクリスマスでもあったのに,娘は叔母が築地で寿司をご馳走してくれるといい,息子は大学に行ったまま帰らず,ということで,夕食はバラバラになってしまいました 暗すぎてインスタ映えしないので写真は省略します

暗すぎてインスタ映えしないので写真は省略します

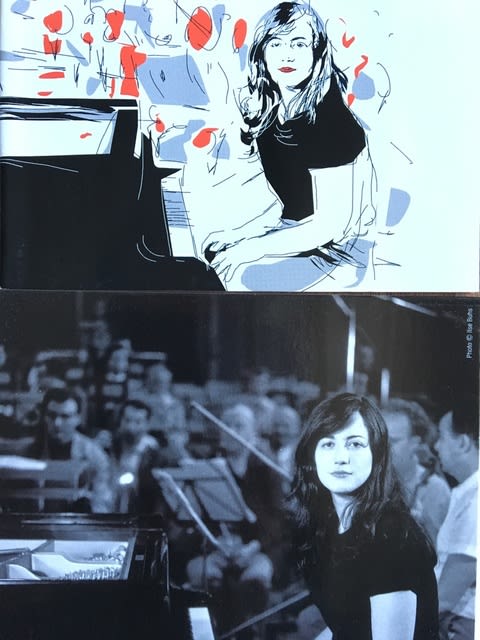

なぜアルゲリッチはウィーン・フィルとの共演を拒んできたのか,楽屋を訪ねて本人に直接聞いてみた

なぜアルゲリッチはウィーン・フィルとの共演を拒んできたのか,楽屋を訪ねて本人に直接聞いてみた 」

」

バリトンの大山大輔氏は東京藝大卒,モーツアルト,ロッシーニ,プッチーニ等を得意としています

バリトンの大山大輔氏は東京藝大卒,モーツアルト,ロッシーニ,プッチーニ等を得意としています ソニー・フィルハーモニック合唱団は,ソニー株式会社創立50周年を記念して1995年に結成,1996年に「第九」でデビューを飾りました

ソニー・フィルハーモニック合唱団は,ソニー株式会社創立50周年を記念して1995年に結成,1996年に「第九」でデビューを飾りました コンマスは女性ですが,椅子の座面を高く設定していて,ほとんど中腰スタイルです

コンマスは女性ですが,椅子の座面を高く設定していて,ほとんど中腰スタイルです どこぞの大馬鹿者が写メするためフラッシュを炊いたものと思われます

どこぞの大馬鹿者が写メするためフラッシュを炊いたものと思われます プロのオケの公演ではとても考えられない異常な行為です

プロのオケの公演ではとても考えられない異常な行為です こういう輩は二度と来るなと言っておきます

こういう輩は二度と来るなと言っておきます

お子さんをお持ちの方はプレゼントで ベリークルシミマス

お子さんをお持ちの方はプレゼントで ベリークルシミマス

一家は生きながらえることが出来るのか

一家は生きながらえることが出来るのか