31日(日)。早いもので今日で10月も終わりです。秋がないまま いきなり冬を迎えてしまったような気がします 月末を迎えたので、10月の3つの目標の実績をご報告します。クラシック・コンサート=6回、映画=3本、読書=3冊ということで壊滅状態でした

月末を迎えたので、10月の3つの目標の実績をご報告します。クラシック・コンサート=6回、映画=3本、読書=3冊ということで壊滅状態でした 個人的にはここ20年間で最低記録かもしれません。言うまでもなく、怪我による9日間の入院生活が大きく影響しています

個人的にはここ20年間で最低記録かもしれません。言うまでもなく、怪我による9日間の入院生活が大きく影響しています コンサートは4公演諦めました

コンサートは4公演諦めました 外出を控えたため映画を観に行く機会も激減しました

外出を控えたため映画を観に行く機会も激減しました その代わり、家でNetfrixを観ました。「マスカレードホテル」、「全裸監督」(全16話)、「イカゲーム」(全9話)、「容疑者Xの献身」です

その代わり、家でNetfrixを観ました。「マスカレードホテル」、「全裸監督」(全16話)、「イカゲーム」(全9話)、「容疑者Xの献身」です これを映画館で観たら27本観たことになりますが、私の基準は「映画館で観るのが映画である」というものなので実績にはカウントされません

これを映画館で観たら27本観たことになりますが、私の基準は「映画館で観るのが映画である」というものなので実績にはカウントされません

ということで、わが家に来てから今日で2486日目を迎え、秋篠宮家の長女小室眞子さんの夫・圭さんが、今年7月に受験した米ニューヨーク州の弁護士試験に不合格だったことが関係者への取材で判明した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

はっきり言って二人はもはや民間人だぜ パパラッチ的な追跡はやめるべきじゃね?

朝7時前にツイッターをクルージングしていたら、昨日付で指揮者の高関健氏が「昨晩依頼をいただき、急きょお受けして直前まで準備、夕方池袋へ。飯守先生のご快復を祈りつつ、時間を延長して3曲を練習。新響 皆さんの情熱と先生の丁寧な音楽づくりに感動。明日の公演がうまくいきますように」とツイートしていました ということは、リハーサルは土曜日の1回のみということだろうか

ということは、リハーサルは土曜日の1回のみということだろうか 高関氏は現在、東京シティ・フィルの常任指揮者をはじめ複数のオーケストラの指揮者を兼任しているほか、東京藝大指揮科の教授も務めており、研究熱心な音楽家として名前を知られています

高関氏は現在、東京シティ・フィルの常任指揮者をはじめ複数のオーケストラの指揮者を兼任しているほか、東京藝大指揮科の教授も務めており、研究熱心な音楽家として名前を知られています この人に休暇とか休日という概念はあるのか

この人に休暇とか休日という概念はあるのか

ということで、午後、近所の小学校で衆院選の投票を済ませてから、東京芸術劇場で新交響楽団の第255回演奏会を聴きました プログラムは①ワーグナー:歌劇「リエンツィ」序曲、②同:歌劇「タンホイザー」序曲、③ブルックナー「交響曲第3番 ニ短調」です

プログラムは①ワーグナー:歌劇「リエンツィ」序曲、②同:歌劇「タンホイザー」序曲、③ブルックナー「交響曲第3番 ニ短調」です 指揮は当初、飯守泰次郎と発表されていましたが、前述の通り、急病のため急きょ高関健氏が代演することになりました

指揮は当初、飯守泰次郎と発表されていましたが、前述の通り、急病のため急きょ高関健氏が代演することになりました

主催者から指定された席は1階M列13番、センターブロック左通路側席という理想的な席です 会場は市松模様配置です

会場は市松模様配置です

オケの面々が配置に着きます。弦楽器は左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという並びです 通常、高関氏が指揮する場合は、左奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対抗配置をとりますが、急きょの代演ということで飯守氏の採る通常配置のままにしたのだと思われます

通常、高関氏が指揮する場合は、左奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対抗配置をとりますが、急きょの代演ということで飯守氏の採る通常配置のままにしたのだと思われます 楽団員はソーシャルディスタンスを取るため譜面台を1人が1台使用します

楽団員はソーシャルディスタンスを取るため譜面台を1人が1台使用します

1曲目はワーグナー:歌劇「リエンツィ」序曲です 「リエンツィ」はリヒャルト・ワーグナー(1813-1883)が1838年から40年にかけて作曲、1842年10月20日にドレスデンで初演された全5幕のオペラです

「リエンツィ」はリヒャルト・ワーグナー(1813-1883)が1838年から40年にかけて作曲、1842年10月20日にドレスデンで初演された全5幕のオペラです ローマ教皇の公証人であったリエンツィは、一度は民衆の支持を得て貴族派を抑えて護民官の地位に就くが、やがて貴族の策謀と民衆の裏切りによって滅びるという物語です

ローマ教皇の公証人であったリエンツィは、一度は民衆の支持を得て貴族派を抑えて護民官の地位に就くが、やがて貴族の策謀と民衆の裏切りによって滅びるという物語です

私は結構この曲が好きで、時々CDで聴いています。CDと違い、大会場の隅々まで音を届けなければならない関係で、冒頭のトランペットが予想外に大きな音で出たのでちょっと驚きました。弦楽器が美しく響きました

2曲目はワーグナー:歌劇「タンホイザー」序曲です 「タンホイザー」はワーグナーが1843年から45年にかけて作曲(45~46年に改訂)、1845年10月19日にドレスデンで初演された歌劇です

「タンホイザー」はワーグナーが1843年から45年にかけて作曲(45~46年に改訂)、1845年10月19日にドレスデンで初演された歌劇です 中世に実在したミンネゼンガーの歌合戦を扱い、ウェヌス(ヴィーナス)のとりこになったタンホイザーの罪が、領主の娘エリーザベトの純愛と死によって贖われるという物語です

中世に実在したミンネゼンガーの歌合戦を扱い、ウェヌス(ヴィーナス)のとりこになったタンホイザーの罪が、領主の娘エリーザベトの純愛と死によって贖われるという物語です

高関氏の指揮で演奏に入ります。この曲では金管楽器が良く鳴っています 全体的に重心が低い落ち着いた演奏でした

全体的に重心が低い落ち着いた演奏でした

プログラム後半はブルックナー「交響曲第3番 ニ短調」(1889年第3稿ノヴァーク校訂版)です この曲はアントン・ブルックナー(1824-1896)が1872年から73年にかけて作曲(第2稿=76~77年、第3稿=88~89年)、第2稿は1877年12月16日にウィーンで初演され、ワーグナーに献呈されました

この曲はアントン・ブルックナー(1824-1896)が1872年から73年にかけて作曲(第2稿=76~77年、第3稿=88~89年)、第2稿は1877年12月16日にウィーンで初演され、ワーグナーに献呈されました 第1楽章「どちらかといえばゆっくりと 神秘的に」、第2楽章「アダージョ 動いて ほぼアンダンテで」、第3楽章「かなり急速に トリオ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります

第1楽章「どちらかといえばゆっくりと 神秘的に」、第2楽章「アダージョ 動いて ほぼアンダンテで」、第3楽章「かなり急速に トリオ」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります

高関氏の指揮で第1楽章に入ります 冒頭のトランペットは良かったのですが、バックの管楽器のバランスがあまり良くなかったように感じました

冒頭のトランペットは良かったのですが、バックの管楽器のバランスがあまり良くなかったように感じました ホルンの女性が素晴らしい

ホルンの女性が素晴らしい 木管ではフルートがいつものように抜群の安定感で演奏していました

木管ではフルートがいつものように抜群の安定感で演奏していました そして、いつも素晴らしいと思うのは躍動感あふれるティンパニの男性です

そして、いつも素晴らしいと思うのは躍動感あふれるティンパニの男性です 第2楽章は弦楽器のアンサンブルが美しく響きました

第2楽章は弦楽器のアンサンブルが美しく響きました 第3楽章はブルックナー独特のスケルツォですが、管楽器、弦楽器、打楽器ともに小気味の良い演奏を展開しました

第3楽章はブルックナー独特のスケルツォですが、管楽器、弦楽器、打楽器ともに小気味の良い演奏を展開しました 第4楽章は咆哮する金管をはじめオーケストラ挙げての渾身の演奏で、圧倒的なフィナーレを飾りました

第4楽章は咆哮する金管をはじめオーケストラ挙げての渾身の演奏で、圧倒的なフィナーレを飾りました

本番2日前の指揮者交代というアクシデントにもかかわらず見事な演奏を展開した新交響楽団の皆さんに大きな拍手が送られました (飯守氏のリハーサルがあったとしても)たった1回のリハーサルで、アマチュア・オケをしっかりとまとめ上げた高関健氏は新たな伝説を残しました

(飯守氏のリハーサルがあったとしても)たった1回のリハーサルで、アマチュア・オケをしっかりとまとめ上げた高関健氏は新たな伝説を残しました

本日、toraブログのトータル閲覧数が660万ページビューを超えました(6,600,669 PV。トータル訪問者数は1,959,718 IP)。これもひとえに普段からご覧くださっている読者の皆さまのお陰と感謝申し上げます これからも何があろうが根性で書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

これからも何があろうが根性で書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

コロナ前は駅前のSカフェの地下を利用していたのですが、品川駅で電車に閉じ込められてパニック状態になって以来、地下や閉鎖的なスペースが怖くなり、喫茶店に入る時は1階か2階のできるだけ外の景色が見える席を取るようになりました

コロナ前は駅前のSカフェの地下を利用していたのですが、品川駅で電車に閉じ込められてパニック状態になって以来、地下や閉鎖的なスペースが怖くなり、喫茶店に入る時は1階か2階のできるだけ外の景色が見える席を取るようになりました それを見て「そうか、ハロウィン🎃か」と気が付きました

それを見て「そうか、ハロウィン🎃か」と気が付きました そうかと思っていると、別の保育園児の行列がやってきました。こちらも仮装しています

そうかと思っていると、別の保育園児の行列がやってきました。こちらも仮装しています どうやら保育園はどこもかしこもハロウィンばやりのようです

どうやら保育園はどこもかしこもハロウィンばやりのようです 今年の日本のハロウィンは正確には31日(日)だったと思います

今年の日本のハロウィンは正確には31日(日)だったと思います

」

」

困り果てた草薙俊平刑事(北村一輝)と内海薫刑事(柴咲コウ)は、友人の天才物理学者・湯川学(福山雅治)に相談を持ちかける。すると、驚いたことに石神と湯川は大学時代の友人だった

困り果てた草薙俊平刑事(北村一輝)と内海薫刑事(柴咲コウ)は、友人の天才物理学者・湯川学(福山雅治)に相談を持ちかける。すると、驚いたことに石神と湯川は大学時代の友人だった

娘は珍しくニラも長ネギも食べていました

娘は珍しくニラも長ネギも食べていました

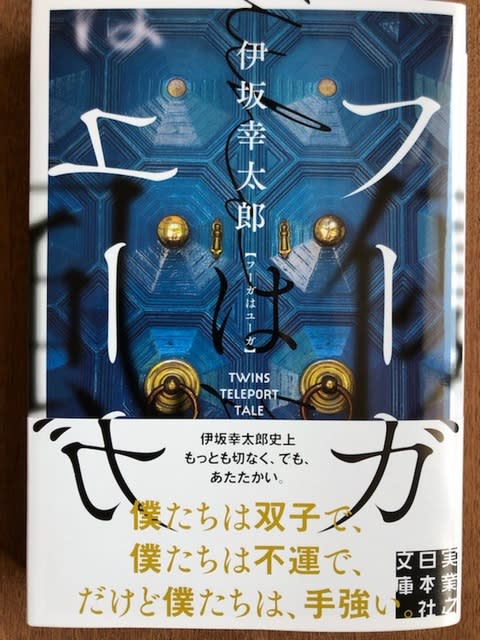

以後、数々の作品を発表し各国で翻訳紹介されています。2020年からは芥川賞選考委員を務めています

以後、数々の作品を発表し各国で翻訳紹介されています。2020年からは芥川賞選考委員を務めています

誠は「殺人犯の息子」として学校でいじめを受け、母親に捨てられて施設に入り、出てからボクシング・ジムに通いプロ・デビューしたが、事故により夢を絶たれてしまう

誠は「殺人犯の息子」として学校でいじめを受け、母親に捨てられて施設に入り、出てからボクシング・ジムに通いプロ・デビューしたが、事故により夢を絶たれてしまう

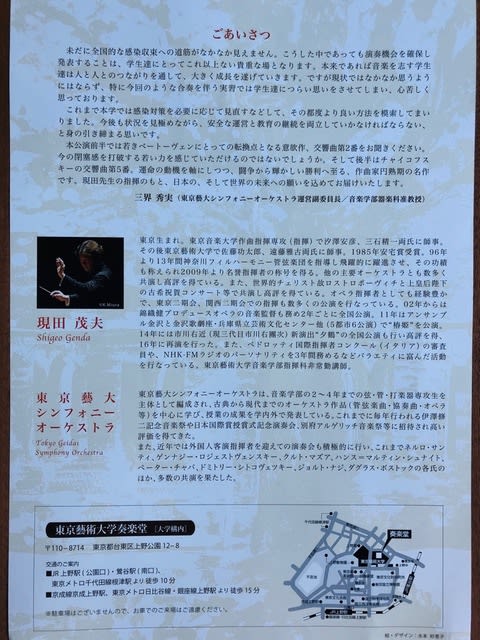

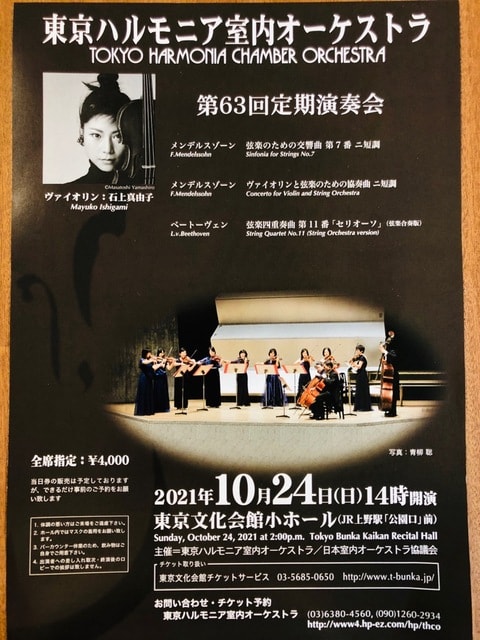

真由子お姉さん、おしゃれ~

真由子お姉さん、おしゃれ~

結局ジュノはゲームの進行責任者フロントマンに追い詰められ崖から落ちてしまいますが、そのフロントマンこそ探していた兄でした

結局ジュノはゲームの進行責任者フロントマンに追い詰められ崖から落ちてしまいますが、そのフロントマンこそ探していた兄でした

ゲームの悲惨さとは対極にあるアンビバレントな音楽の使い方です

ゲームの悲惨さとは対極にあるアンビバレントな音楽の使い方です

石上真由子プロデュースによるコンサートがあります

石上真由子プロデュースによるコンサートがあります

第1曲は神田寛明のフルート、吉村結実のオーボエが清々しい朝の空気を醸し出します

第1曲は神田寛明のフルート、吉村結実のオーボエが清々しい朝の空気を醸し出します

どうやら私の眼の視力は左が1.0あるのに対し 右は半分位しかないことが分かりました

どうやら私の眼の視力は左が1.0あるのに対し 右は半分位しかないことが分かりました

マスコミではなく「マスゴミ」と言われても仕方がない。記事を読む限り、現時点では法律を逸脱していることは明らかで、勇み足の報道と言わざるを得ない

マスコミではなく「マスゴミ」と言われても仕方がない。記事を読む限り、現時点では法律を逸脱していることは明らかで、勇み足の報道と言わざるを得ない 実名や顔写真が露出することによってどういうことが起こるかを考えたうえで報道しているのか

実名や顔写真が露出することによってどういうことが起こるかを考えたうえで報道しているのか 容疑者の家族に対してはテレビ局や週刊誌の取材が殺到し(いわゆる「メディア・スクラム」)、電話やSNSを通じても誹謗中傷が加えられ、ろくに買い物にも出られないような異常な生活を強いられることが容易に想像できる

容疑者の家族に対してはテレビ局や週刊誌の取材が殺到し(いわゆる「メディア・スクラム」)、電話やSNSを通じても誹謗中傷が加えられ、ろくに買い物にも出られないような異常な生活を強いられることが容易に想像できる 報道される側の人権を踏みにじり、言論の自由を振りかざして「週刊誌が売れればよい」という売り上げ至上主義に基づく報道は止めろ

報道される側の人権を踏みにじり、言論の自由を振りかざして「週刊誌が売れればよい」という売り上げ至上主義に基づく報道は止めろ その一方で、入賞者のコンサート・チケットは高騰し、なかなか入手できなくなることが予想されます

その一方で、入賞者のコンサート・チケットは高騰し、なかなか入手できなくなることが予想されます