30日(金).昨夕,虎の門でのコンサートが終わって外に出ると,何と雨が ・・・・・・傘を持っていなかったので,最寄りの虎の門駅か溜池山王駅まで雨に濡れて行こうかとも思ったのですが,風邪をひいてもつまらないので,コンビニで525円のビニール傘を買いました

・・・・・・傘を持っていなかったので,最寄りの虎の門駅か溜池山王駅まで雨に濡れて行こうかとも思ったのですが,風邪をひいてもつまらないので,コンビニで525円のビニール傘を買いました 玄関先の傘立てはビニール傘で一杯です.一昨日のネクタイといい,昨日のビニール傘といい,思わぬ出費がかさむ今日この頃です

玄関先の傘立てはビニール傘で一杯です.一昨日のネクタイといい,昨日のビニール傘といい,思わぬ出費がかさむ今日この頃です 明日からさらに出費がかさむ予感のする12月.あ~,ど~しよ~

明日からさらに出費がかさむ予感のする12月.あ~,ど~しよ~

閑話休題

閑話休題

昨夕,虎の門のJTアートホールでJTアートホール室内楽シリーズ「ロータス・カルテットのブラームス」公演を聴きました ロータス・カルテットは1992年に結成,95年ドイツに渡りシュツットガルト音楽芸術大学に入学,メロス弦楽四重奏団に師事しました.ヴァイオリン=小林幸子,マティアス・ノインドルフ,ヴィオラ=山碕智子,チェロ=斉藤千尋,クラリネット=セバスチャン・マンツというメンバーです

ロータス・カルテットは1992年に結成,95年ドイツに渡りシュツットガルト音楽芸術大学に入学,メロス弦楽四重奏団に師事しました.ヴァイオリン=小林幸子,マティアス・ノインドルフ,ヴィオラ=山碕智子,チェロ=斉藤千尋,クラリネット=セバスチャン・マンツというメンバーです なお,小林幸子さんは,某国営放送局の年末恒例・黒白歌合戦の選にもれた全身電飾歌手ではありません.念のため

なお,小林幸子さんは,某国営放送局の年末恒例・黒白歌合戦の選にもれた全身電飾歌手ではありません.念のため

プログラムはオール・ブラームスで①弦楽四重奏曲第1番ハ短調」,②弦楽四重奏曲第2番イ短調,③クラリネット五重奏曲ロ短調の3曲です

自席は10列12番,センターブロック通路側です.会場はほぼ満席.舞台上は左から第1ヴァイオリン,第2ヴァイオリン,ヴィオラ,チェロという編成です

第1曲目の弦楽四重奏曲第1番は1865年から73年にかけて作曲され,69年から73年にかけて作曲された第2番とともに作品51として出版されました ブラームスの弦楽四重奏曲は普段聴く機会がほとんどないので,ここ数日,ウエラー弦楽四重奏団のCDで予習していました

ブラームスの弦楽四重奏曲は普段聴く機会がほとんどないので,ここ数日,ウエラー弦楽四重奏団のCDで予習していました

第1番,第2番ともにバランスのよく取れた演奏で,個々人の演奏レベルの高さがうかがえます それぞれの奏者の音楽性が豊かなのですが,私が特に魅かれたのはヴィオラの山碕智子さんの演奏です.ブラームスがヴィオラを引き立てるように書いていると言えるのかもしれません

それぞれの奏者の音楽性が豊かなのですが,私が特に魅かれたのはヴィオラの山碕智子さんの演奏です.ブラームスがヴィオラを引き立てるように書いていると言えるのかもしれません この2曲を聴く限り,弱音部分での演奏が極めて美しく,ワインで言えば若いボージョレヌーボーではなく,結成20周年を迎えたカルテットに相応しい20年ものの熟成したワインのような演奏です

この2曲を聴く限り,弱音部分での演奏が極めて美しく,ワインで言えば若いボージョレヌーボーではなく,結成20周年を迎えたカルテットに相応しい20年ものの熟成したワインのような演奏です

クラリネットのセバスティアン・マンツは2008年に,滅多に1位を出さないことで名高いミュンヘン国際音楽コンクールのクラリネット部門で40年ぶりとなる第1位を獲得した逸材で,現在シュトットガルト放送交響楽団首席奏者を務めています

第1楽章冒頭,主題がヴァイオリンによって奏でられ,情感溢れるクラリネットの音色が加わります.マンツは,その瞬間から聴衆の心を掴みます.豊かでふくよかで優しいクラリネットです ブラームスの魅力が十二分に伝わってきます

ブラームスの魅力が十二分に伝わってきます

会場一杯の拍手に,マンツが手元のペーパーを見ながら「どうも,ありがと,ございました.アンコールに,モーツアルトの,第2楽章を,演奏します」と日本語でアナウンス して,モーツアルトの「クラリネット五重奏曲イ長調K.581」第2楽章”ラルゲット”の演奏に入りました

して,モーツアルトの「クラリネット五重奏曲イ長調K.581」第2楽章”ラルゲット”の演奏に入りました

これがまた素晴らしい演奏で,「クラリネット五重奏曲においてブラームスはモーツアルトを超えることが出来なかった」ことを図らずも証明することになった演奏でした この日のコンサートのタイトル「ロータス・カルテットのブラームス」に照らせば,むしろアンコールに応えるべきではなかったと言っても良いかも知れません.それほど素晴らしい演奏でした

この日のコンサートのタイトル「ロータス・カルテットのブラームス」に照らせば,むしろアンコールに応えるべきではなかったと言っても良いかも知れません.それほど素晴らしい演奏でした

”これで一安心”と会社でコートをしまおうとロッカーを開けると、な、なんと、中にネクタイが2本吊るしてあるではありませんか

”これで一安心”と会社でコートをしまおうとロッカーを開けると、な、なんと、中にネクタイが2本吊るしてあるではありませんか 普段ロッカーは使っていないので開けることはないのですが、朝非常に寒かったので今秋初めてコートを着て出勤したのでした.・・・・・・・1,000円も出してわざわざネクタイを買う必要はなかったわけです

普段ロッカーは使っていないので開けることはないのですが、朝非常に寒かったので今秋初めてコートを着て出勤したのでした.・・・・・・・1,000円も出してわざわざネクタイを買う必要はなかったわけです 無駄なネクタイを買って自分で自分の首を絞めたオソマツでした.チャンチャン

無駄なネクタイを買って自分で自分の首を絞めたオソマツでした.チャンチャン

もっとも,あまりにも大音響で轟かせると歌手の声を殺してしまうので,絶妙なバランス感覚が求められます.その点,モンタナーロの指揮は全体的に控えめであくまでも裏方に徹するものでした

もっとも,あまりにも大音響で轟かせると歌手の声を殺してしまうので,絶妙なバランス感覚が求められます.その点,モンタナーロの指揮は全体的に控えめであくまでも裏方に徹するものでした

お店を出たのは7時半を過ぎていたので,計算が大幅に合わないのですが,大らかなメンバーたちは”まっ,いっか

お店を出たのは7時半を過ぎていたので,計算が大幅に合わないのですが,大らかなメンバーたちは”まっ,いっか ”とそれぞれが帰途についたのでした.私はその後,都内某所で0時近くまで飲んでいて,時計を見て”あっ,ヤベッ”と思って山手線

”とそれぞれが帰途についたのでした.私はその後,都内某所で0時近くまで飲んでいて,時計を見て”あっ,ヤベッ”と思って山手線 に乗りました.選択,もとい,洗濯したあとベットに入ったのは1時50分ごろで,いま頭がガンガンしております.ハイ

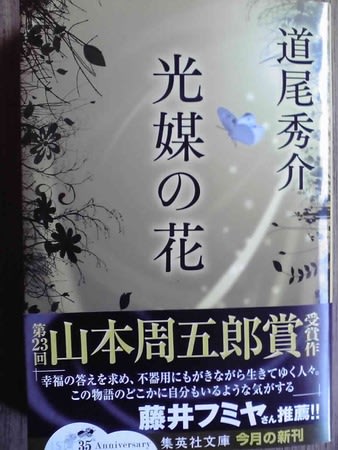

に乗りました.選択,もとい,洗濯したあとベットに入ったのは1時50分ごろで,いま頭がガンガンしております.ハイ を読んでいると、前の座席に座っていたアラサ―の女性が、おもむろに

を読んでいると、前の座席に座っていたアラサ―の女性が、おもむろに を取り出してお化粧を始めたのです

を取り出してお化粧を始めたのです 私は個人的にはこういうのは好きでないので、何とか本人が気を悪くしないで止めさせる方法はないものかと文庫本そっちのけで考えました

私は個人的にはこういうのは好きでないので、何とか本人が気を悪くしないで止めさせる方法はないものかと文庫本そっちのけで考えました 」

」

普段お酒は飲まない長男ですが,この日ばかりは一杯だけ飲みました

普段お酒は飲まない長男ですが,この日ばかりは一杯だけ飲みました

にロウソクを立てて,主役が願い事を思い浮かべながら一気に火を消しました

にロウソクを立てて,主役が願い事を思い浮かべながら一気に火を消しました

この映画は2011年,イギリス・フランス・ドイツ合作映画で,監督はトーマス・アルフレッドソン.スパイ小説の大家ジャン・ル・カレが実際に起きた事件を基に執筆した小説を映画化したものです

この映画は2011年,イギリス・フランス・ドイツ合作映画で,監督はトーマス・アルフレッドソン.スパイ小説の大家ジャン・ル・カレが実際に起きた事件を基に執筆した小説を映画化したものです

北原はタクトを振りますが,第3楽章「ラルゴ」のみタクトを置いて両手で指揮をします.若干,管楽器に不安定さを感じましたが,なかなかの熱演で,拍手喝さいを浴びました

北原はタクトを振りますが,第3楽章「ラルゴ」のみタクトを置いて両手で指揮をします.若干,管楽器に不安定さを感じましたが,なかなかの熱演で,拍手喝さいを浴びました

体感的には震度3以上です.すぐに腕時計を見ると短針はちょうど6時を指していました.近くの席の人はおろおろして「地震だ

体感的には震度3以上です.すぐに腕時計を見ると短針はちょうど6時を指していました.近くの席の人はおろおろして「地震だ このオケにとっては地震が自信につながった演奏会ではなかったか,と思います

このオケにとっては地震が自信につながった演奏会ではなかったか,と思います

わがPCビル防災センターO隊員からで「午後6時,ビル内地震計で震度4を計測した.館内を巡回したが,エレベーターが1機停止したほかは特に異常なし」という報告がありました

わがPCビル防災センターO隊員からで「午後6時,ビル内地震計で震度4を計測した.館内を巡回したが,エレベーターが1機停止したほかは特に異常なし」という報告がありました 」ということです.今回の出演者は3大学合計で250人位ではないかと思いますが,1%いるかいないか,でしょうか

」ということです.今回の出演者は3大学合計で250人位ではないかと思いますが,1%いるかいないか,でしょうか

楽界のセミプロのご感想,ありがたいです.しばし立ち話をして席に着きました

楽界のセミプロのご感想,ありがたいです.しばし立ち話をして席に着きました

ました.それが縁で私は東京シティフィルの定期会員になり,コンサートに行くたびに演奏の感想を話し合ったりしていました

ました.それが縁で私は東京シティフィルの定期会員になり,コンサートに行くたびに演奏の感想を話し合ったりしていました

を展開しました.誕生日を控えたK君は96点を連発して絶好調振りを発揮していました

を展開しました.誕生日を控えたK君は96点を連発して絶好調振りを発揮していました

・・・・・正直に話します.ちゃんと写った写真もあるのですが,ここに公開して前途有望な独身青年の未来を閉ざしてはいけない,と敢えて掲載しなかったのです

・・・・・正直に話します.ちゃんと写った写真もあるのですが,ここに公開して前途有望な独身青年の未来を閉ざしてはいけない,と敢えて掲載しなかったのです

冒頭ピアノの強打に続く弦の思いつめたような曲想は,まるで崖の上から海に突き落とされるような衝撃です

冒頭ピアノの強打に続く弦の思いつめたような曲想は,まるで崖の上から海に突き落とされるような衝撃です ブラームスは何と暗く重い音楽を書くのでしょうか

ブラームスは何と暗く重い音楽を書くのでしょうか 彼ほど日本の信用をどん底に貶め,政治家の発言が”羽よりも軽い”ことを証明した人もいないでしょう

彼ほど日本の信用をどん底に貶め,政治家の発言が”羽よりも軽い”ことを証明した人もいないでしょう

脱帽するしかありません

脱帽するしかありません