31日(月)。昨日、新型コロナウイルスワクチン第1回目の接種を済ませてきました 会場は東京・大手町合同庁舎3号館の「自衛隊東京大規模接種センター」です。当日 持参したのは①事前に豊島区から送付されてきた「接種クーポン」、②「接種の予診票」(必要事項を記入済:直近の体温も)、③本人確認のための健康保険証(運転免許証は自主返納手続き中のため手元にない)です

会場は東京・大手町合同庁舎3号館の「自衛隊東京大規模接種センター」です。当日 持参したのは①事前に豊島区から送付されてきた「接種クーポン」、②「接種の予診票」(必要事項を記入済:直近の体温も)、③本人確認のための健康保険証(運転免許証は自主返納手続き中のため手元にない)です 腕の肩に近いところに注射するため半袖Tシャツの上に長袖シャツを着て出かけました

腕の肩に近いところに注射するため半袖Tシャツの上に長袖シャツを着て出かけました 巣鴨から都営地下鉄三田線で大手町駅へ。そこからC2b出口を目指して地下通路を歩きましたが、途中のそこかしこに会場案内の人が出ていて案内をしていました

巣鴨から都営地下鉄三田線で大手町駅へ。そこからC2b出口を目指して地下通路を歩きましたが、途中のそこかしこに会場案内の人が出ていて案内をしていました これなら初めての人でも分かると思います

これなら初めての人でも分かると思います C2bの出口を出たところにも人が出ていて、すぐ近くの会場となるビルには「新型コロナウイルス・ワクチン自衛隊東京大規模接種センター」という大きな表示が出ています

C2bの出口を出たところにも人が出ていて、すぐ近くの会場となるビルには「新型コロナウイルス・ワクチン自衛隊東京大規模接種センター」という大きな表示が出ています 私は現役の時に仕事の関係で時々通っていた日本経済新聞本社ビルのすぐ裏側だったのですぐに分かりました

私は現役の時に仕事の関係で時々通っていた日本経済新聞本社ビルのすぐ裏側だったのですぐに分かりました

指定時間は午後6時でしたが、10分前の5時50分に会場に着きました そこからの流れは次の通りです

そこからの流れは次の通りです

①受付=予診票確認・接種クーポン確認・本人確認(ここでファイルの色で4グループに分かれる。私は赤グループ)。1階のプレハブ。

②予診(医師による問診):これは3か所位で同じことを聞かれた。庁舎1階と別棟庁舎10階。

③接種(モデルナ製ワクチン)この時点で午後6時。赤グループは別棟庁舎10階。

④接種証明書交付:同会場。

⑤2回目接種予約:同会場。私の場合は5週間後の7月4日(日)13時30分です。

⑥経過観察(15分):これですべて終了=午後6時15分。同会場。

以上の通り受付から経過観察終了まで25分でした 会場はまったく混雑がなくトラブルもありませんでした

会場はまったく混雑がなくトラブルもありませんでした 移動し次の会場に移る際にはその都度 手指のアルコール消毒を求められました

移動し次の会場に移る際にはその都度 手指のアルコール消毒を求められました この辺は徹底しています

この辺は徹底しています なお、当日は風呂は入っても良いが短く、アルコールはダメと言われました

なお、当日は風呂は入っても良いが短く、アルコールはダメと言われました ちょうどよい休肝日になりました

ちょうどよい休肝日になりました 就寝前に注射した左腕が少し痛くなりましたが、これは想定内のことなので、心配していません

就寝前に注射した左腕が少し痛くなりましたが、これは想定内のことなので、心配していません

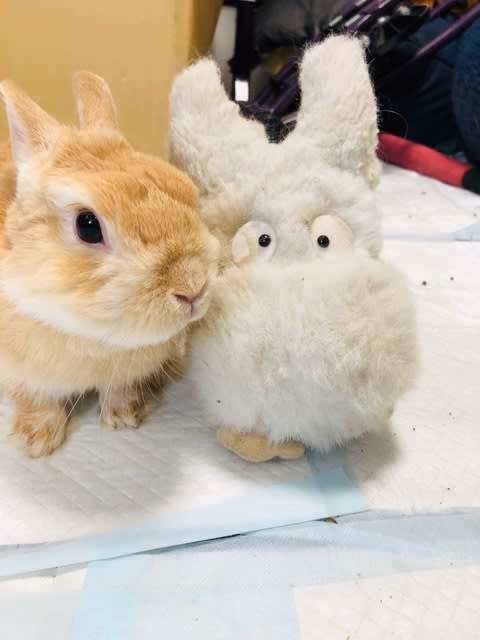

ということで、わが家に来てから今日で2333日目を迎え、加藤官房長官は29日の読売テレビ番組で、10都道府県に発令中(6月20日まで)の新型コロナウイルスの緊急事態宣言を解除後「まん延防止等重点措置」に移行することが「一つの選択肢としては十分あり得る」と述べた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

「重点措置」の次に「宣言」が出されるのが普通だ 何としても五輪をやるわけだね

本を5冊買いました。1冊目は吉田秀和著「私のモーツァルト」(河出文庫)です 帯の「モーツァルト文庫としては、すべて初収録の文章です」という売り文句につられて買い求めました

帯の「モーツァルト文庫としては、すべて初収録の文章です」という売り文句につられて買い求めました

2冊目は知念実希人著「ひとつむぎの手」(新潮文庫)です 著者は現役の医師です。久しぶりに彼の作品を買いました

著者は現役の医師です。久しぶりに彼の作品を買いました

3冊目は宮部みゆき著「昨日がなければ明日もない」(文春文庫)です 帯に「第5弾」とあるので、面白かったら第1弾から第4弾まで読もうと思います

帯に「第5弾」とあるので、面白かったら第1弾から第4弾まで読もうと思います

4冊目は小野寺史宣著「ひと」(祥伝社文庫)です 帯の「2019年 本屋大賞第2位」に惹かれました

帯の「2019年 本屋大賞第2位」に惹かれました

5冊目はみうらじゅん・リリーフランキー共著「どうやらオレたち、いずれ死ぬっつーじゃないですか」(新潮文庫)です 「人は必ず死ぬ。その事実から逆算すれば、悩みはもっと軽くなる」という人生哲学の本のようです

「人は必ず死ぬ。その事実から逆算すれば、悩みはもっと軽くなる」という人生哲学の本のようです

いずれも、読み終わり次第、このブログでご紹介していきます

昨日、20分前から並んでやっと買うことができました

昨日、20分前から並んでやっと買うことができました

デザートは今までイチゴでしたが、店頭から消えたので、ビタミン等が多く含まれるキウイにしました

デザートは今までイチゴでしたが、店頭から消えたので、ビタミン等が多く含まれるキウイにしました

将来の夢と恋に悩むクリスに気付いた叔父は、姪の幸せを静かに後押しするが、クリスが留守中、叔父は倒れてしまう

将来の夢と恋に悩むクリスに気付いた叔父は、姪の幸せを静かに後押しするが、クリスが留守中、叔父は倒れてしまう

叔父のぺーダ・ハンセン・テューセンは酪農家で、映画の舞台となっているのは彼の牛舎・農場だそうです。また、クリスを演じたイェデ・スナゴーは俳優になる前は獣医だったそうです

叔父のぺーダ・ハンセン・テューセンは酪農家で、映画の舞台となっているのは彼の牛舎・農場だそうです。また、クリスを演じたイェデ・スナゴーは俳優になる前は獣医だったそうです まさにこれ以上ない組み合わせです

まさにこれ以上ない組み合わせです

また、映画を観に行った時もクリスの隣には叔父がポップコーンを食べながら映画を観ています

また、映画を観に行った時もクリスの隣には叔父がポップコーンを食べながら映画を観ています マイクの迷惑そうな顔と叔父のどこ吹く風といった表情が対照的です

マイクの迷惑そうな顔と叔父のどこ吹く風といった表情が対照的です 」と彼を拒否します。クリスだってマイクの言いたいことは判っているのですが、命の恩人を1人残して家を出る決断は そう簡単には出来ないのです

」と彼を拒否します。クリスだってマイクの言いたいことは判っているのですが、命の恩人を1人残して家を出る決断は そう簡単には出来ないのです

国内の翻訳絵本では最も売れている絵本だ

国内の翻訳絵本では最も売れている絵本だ 」

」

その帰り道、ペトル―ニャは地元の伝統儀式に遭遇する。それは、司祭が川に投げ入れた十字架を男たちが追いかけ、手に入れた者には幸せが訪れるというものだった

その帰り道、ペトル―ニャは地元の伝統儀式に遭遇する。それは、司祭が川に投げ入れた十字架を男たちが追いかけ、手に入れた者には幸せが訪れるというものだった

まあ、誰でもいいや。結婚が今後の演奏にプラスになると良いですね

まあ、誰でもいいや。結婚が今後の演奏にプラスになると良いですね

なぜ同じ位置に降りられるのかは「慣性の法則」によるものであることを知ったのはかなり後のことでした

なぜ同じ位置に降りられるのかは「慣性の法則」によるものであることを知ったのはかなり後のことでした

ある鍋は叩くと日本語をしゃべり出します

ある鍋は叩くと日本語をしゃべり出します

50園=600円です。つまり1園=12円ということです

50園=600円です。つまり1園=12円ということです

「なかなか でんわ」「それ、使えません」

「なかなか でんわ」「それ、使えません」

警察官のコルディーロ(エミール・ハーシュ)は、マンションに籠って避難しようとしない元警察署長の頑固な老人レイ(メル・ギブソン)を説得していたが、そうこうしているうちにハリケーンが到来してしまう

警察官のコルディーロ(エミール・ハーシュ)は、マンションに籠って避難しようとしない元警察署長の頑固な老人レイ(メル・ギブソン)を説得していたが、そうこうしているうちにハリケーンが到来してしまう さらに、そこへ武装した強盗団が襲撃してくる

さらに、そこへ武装した強盗団が襲撃してくる

戦争とはそういうものかもしれませんが、だからこそ政府は兵士(=国民)を無駄死にさせてはならないのだと思います

戦争とはそういうものかもしれませんが、だからこそ政府は兵士(=国民)を無駄死にさせてはならないのだと思います

まさにノンストップ・アクション・コメディーです

まさにノンストップ・アクション・コメディーです

」

」 彼女との誌的な美に溢れた手紙のやり取りに刺激され、自身の脚本執筆もついに進み出す

彼女との誌的な美に溢れた手紙のやり取りに刺激され、自身の脚本執筆もついに進み出す

そして肖像画は完成するが、それは二人の別れを意味していた

そして肖像画は完成するが、それは二人の別れを意味していた

」という言葉を聞いたマリアンヌが、屋敷のフォルテピアノでヴィヴァルディ「四季」の「協奏曲集第2番:夏」から第3楽章「プレスト」をたどたどしく弾いて聞かせます

」という言葉を聞いたマリアンヌが、屋敷のフォルテピアノでヴィヴァルディ「四季」の「協奏曲集第2番:夏」から第3楽章「プレスト」をたどたどしく弾いて聞かせます