29日(土)。新型コロナウイルスの感染拡大に伴うコンサートの中止が相次いでいます 昨日のブログでご紹介した中止情報に加えて、新たに中止が発表されています

昨日のブログでご紹介した中止情報に加えて、新たに中止が発表されています とてもフォローし切れないので、私が手元にチケットがあるコンサートに限ってご紹介します

とてもフォローし切れないので、私が手元にチケットがあるコンサートに限ってご紹介します

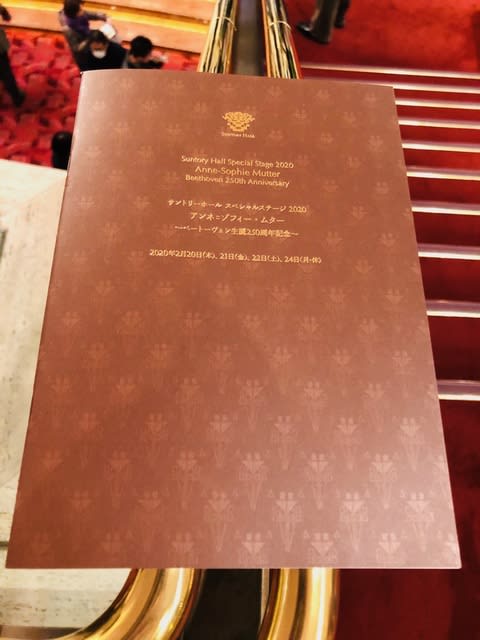

①3月1日午後2時から東京文化会館小ホールで開催予定の「4館連携 若手アーティスト支援 アフタヌーン・コンサート」が中止になりました

②3月2日午後7時からサントリーホールで開催予定の「がんばろう日本!スーパーオーケストラ」公演が中止になりました

③3月13日午後6時半から東京文化会館大ホールで開催予定の東京春祭「マクベス」が延期になりました 東京・春・音楽祭からのメールによると、「3月6日から3月15日までの『リッカルド・ムーティ イタリア・オペラ・アカデミー in 東京』の開催を延期するが、延期後の開催日程は未定。チケットはすべて払い戻す」としています。払い戻し方法はホームページに掲載されています

東京・春・音楽祭からのメールによると、「3月6日から3月15日までの『リッカルド・ムーティ イタリア・オペラ・アカデミー in 東京』の開催を延期するが、延期後の開催日程は未定。チケットはすべて払い戻す」としています。払い戻し方法はホームページに掲載されています

④3月8日午後1時から東京オペラシティコンサートホールで開催予定の国際音楽祭NIPPON「ベートーヴェン室内楽マラソンコンサート」は実施する方向であるが、希望者については払い戻しをするとしています 私は予定通り聴きに行きます

私は予定通り聴きに行きます

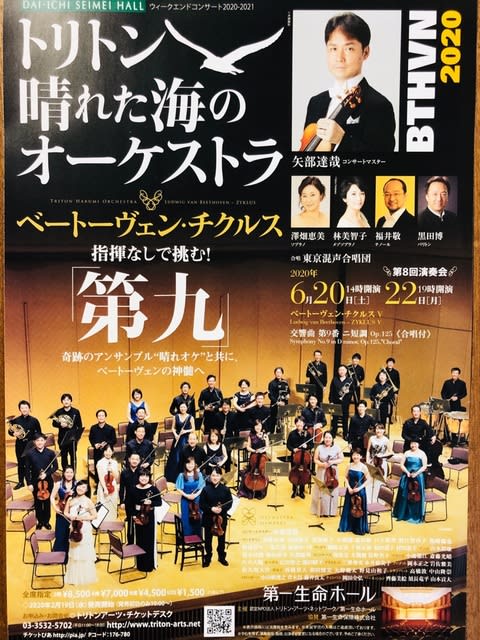

以上により、私の場合は合計10公演がキャンセルとなり、払い戻しの手続きをすることになりました 手許にチケットのある3月15日までのコンサートで中止の発表がないのは、①3月11日午前11時から東京芸術劇場で開催予定の「芸劇ブランチコンサート~リサイタルサロン」と②3月15日午後2時から第一生命ホールで開催予定の「クァルテット・エクセルシオ ✕ タレイア・クァルテット」の2公演です

手許にチケットのある3月15日までのコンサートで中止の発表がないのは、①3月11日午前11時から東京芸術劇場で開催予定の「芸劇ブランチコンサート~リサイタルサロン」と②3月15日午後2時から第一生命ホールで開催予定の「クァルテット・エクセルシオ ✕ タレイア・クァルテット」の2公演です これからの新型コロナウイルスの感染拡大次第では3月16日以降のコンサートも中止になるかも知れません

これからの新型コロナウイルスの感染拡大次第では3月16日以降のコンサートも中止になるかも知れません ハッキリ言っていい加減にして収束してほしいと思います

ハッキリ言っていい加減にして収束してほしいと思います

ということで、わが家に来てから今日で1978日目を迎え、安倍首相が「新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府として責任を持って対応する」として突然発表した「全国一律休校」の要請について、卒業式などを控えた大事な時期だけに 各学校の現場では戸惑いの声が数多く聞かれた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

首相は事あるごとに「責任を持って対応する」と言うけれど いつも言いっぱなし

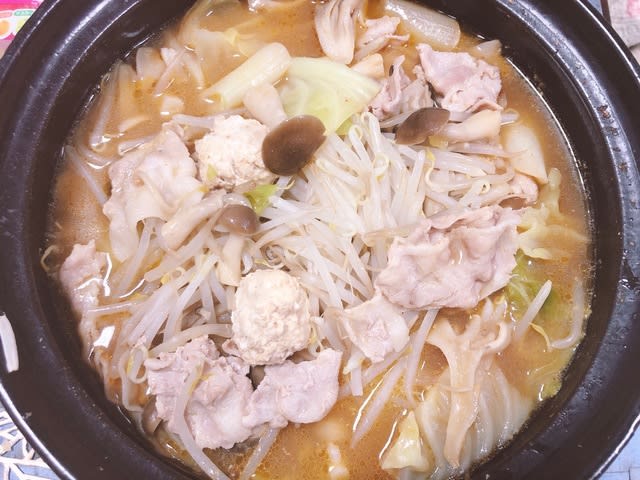

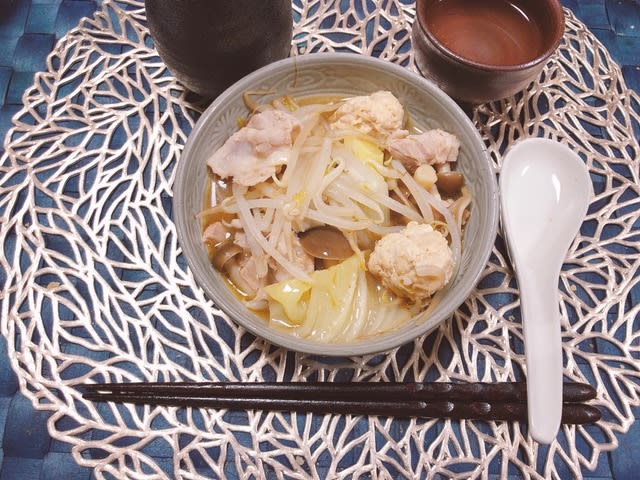

昨日の夕食は「みそ鍋」にしました 土曜日はなべ料理が定着した感があります

土曜日はなべ料理が定着した感があります

昨日午後2時から、すみだトリフォニーホールで新日本フィルのルビー(アフタヌーン・コンサートシリーズ)第29回演奏会を聴きました 本公演に先立って、午前11時からホールのすぐ近くのホテルのチャペルで開かれた小室敬幸氏による「レクチャー」に参加しました

本公演に先立って、午前11時からホールのすぐ近くのホテルのチャペルで開かれた小室敬幸氏による「レクチャー」に参加しました 受付で新日本フィル事務局の登原紗弥香さんに「新型コロナウイルスの影響で7公演がキャンセルになってしまいました

受付で新日本フィル事務局の登原紗弥香さんに「新型コロナウイルスの影響で7公演がキャンセルになってしまいました そういう意味では、今日のコンサートは貴重です

そういう意味では、今日のコンサートは貴重です 」と伝えると、「新日本フィルも今後のコンサートはどうなるか分かりません

」と伝えると、「新日本フィルも今後のコンサートはどうなるか分かりません 」と嘆いていました。その後、登原さんの司会でレクチャーに入りましたが、翌日(つまり本日)のルビー公演は中止となったことが発表されました

」と嘆いていました。その後、登原さんの司会でレクチャーに入りましたが、翌日(つまり本日)のルビー公演は中止となったことが発表されました このレクチャーは毎回参加していますが、知らないことだらけで参考になります

このレクチャーは毎回参加していますが、知らないことだらけで参考になります 小室氏の解説は分かり易いです

小室氏の解説は分かり易いです

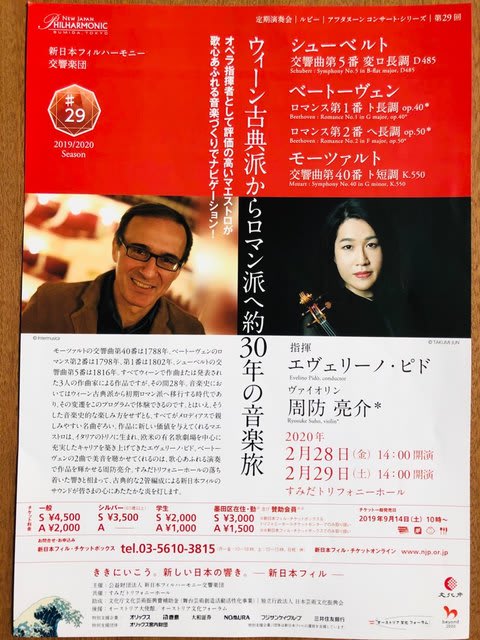

1日だけの開催となったルビー公演のプログラムは①シューベルト「交響曲 第5番 変ロ長調 D.485 」、②ベートーヴェン「ロマンス 第1番 ト長調 作品40」、③同「ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50」、④モーツアルト「交響曲 第40番 ト短調 K.550」です 演奏は②③のヴァイオリン独奏=周防亮介、指揮は「諸般の事情により急遽来日できなくなった」エヴェリ―ノ・ピドに代わり、1980年代にロサンジェルス・フィルの首席ヴィオラ奏者から指揮者に転じた大山平一郎が務めます

演奏は②③のヴァイオリン独奏=周防亮介、指揮は「諸般の事情により急遽来日できなくなった」エヴェリ―ノ・ピドに代わり、1980年代にロサンジェルス・フィルの首席ヴィオラ奏者から指揮者に転じた大山平一郎が務めます

ホール入口で手をアルコール消毒して中に入りますが、サーモグラフィー用のカメラが入場者に向けられています 身体に高い熱を持っている人は呼び止められるのでしょう

身体に高い熱を持っている人は呼び止められるのでしょう

自席は1階センターブロックほぼ真ん中の左通路側ですが、会場は2割程度のスカスカの入りで とても寂しいです 新型コロナウイルスの影響で「不急不要」な外出は避けるようにという政府の意向を汲んで、急遽ホールに来るのを取り止めた人が多かったようです

新型コロナウイルスの影響で「不急不要」な外出は避けるようにという政府の意向を汲んで、急遽ホールに来るのを取り止めた人が多かったようです 私の場合は「主催者側が中止と発表しない限り 聴きに出かける」という方針があるので何の躊躇もありませんでした

私の場合は「主催者側が中止と発表しない限り 聴きに出かける」という方針があるので何の躊躇もありませんでした

オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの新日本フィルの並び。コンマスはチェ・ムンスです いつものように第2ヴァイオリンの篠原英和氏と松崎千鶴さんを確認しました

いつものように第2ヴァイオリンの篠原英和氏と松崎千鶴さんを確認しました ステージ上には収音マイクが林立しています

ステージ上には収音マイクが林立しています 記録用なのか別の目的があるのか不明です

記録用なのか別の目的があるのか不明です

1曲目はシューベルト「交響曲 第5番 変ロ長調 D.485 」です この曲はフランツ・シューベルト(1797-1828)が19歳の時=1816年に作曲した作品です

この曲はフランツ・シューベルト(1797-1828)が19歳の時=1816年に作曲した作品です 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アンダンテ・コン・モート」、第3楽章「メヌエット:アレグロ・モルト」、第4楽章「アレグロ・ヴィヴァ―チェ」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アンダンテ・コン・モート」、第3楽章「メヌエット:アレグロ・モルト」、第4楽章「アレグロ・ヴィヴァ―チェ」の4楽章から成ります

大山氏が指揮台に上がり、第1楽章に入ります 冒頭の演奏を聴いて、室内楽的な繊細な音楽作りがこの指揮者の特徴かな、と思いました

冒頭の演奏を聴いて、室内楽的な繊細な音楽作りがこの指揮者の特徴かな、と思いました 全楽章を通して聴いた印象は、「レクチャー」で解説があったように「交響曲第4番」がベートーヴェンの影響を受けているのに対し、この「第5番」はモーツアルト、あるいはハイドンの影響を受けているな、ということです

全楽章を通して聴いた印象は、「レクチャー」で解説があったように「交響曲第4番」がベートーヴェンの影響を受けているのに対し、この「第5番」はモーツアルト、あるいはハイドンの影響を受けているな、ということです どちらかというと、ロマン派というより古典派に近い曲想と言えば良いでしょうか

どちらかというと、ロマン派というより古典派に近い曲想と言えば良いでしょうか フルート、オーボエ、ファゴットといった木管楽器が弦楽器と調和していて とても良い響きでした

フルート、オーボエ、ファゴットといった木管楽器が弦楽器と調和していて とても良い響きでした

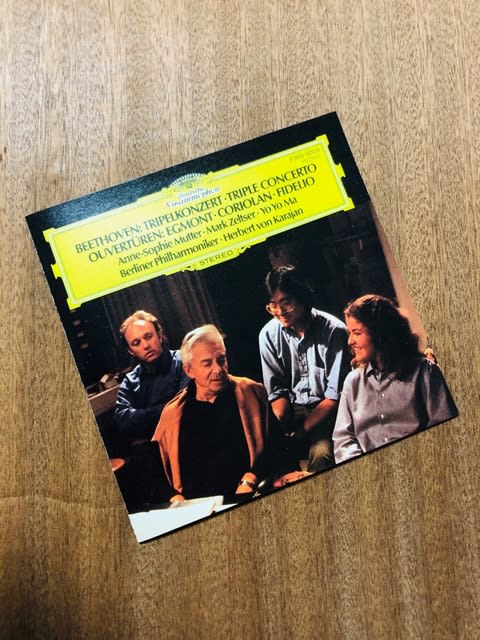

2曲目と3曲目はベートーヴェンの「ロマンス」です ソリストの周防亮介は2016年ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクール入賞をはじめ内外のコンクールで優秀な成績を収め、現在は江副記念リクルート財団奨学生としてメニューイン国際音楽アカデミーで研鑽を積んでいます

ソリストの周防亮介は2016年ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクール入賞をはじめ内外のコンクールで優秀な成績を収め、現在は江副記念リクルート財団奨学生としてメニューイン国際音楽アカデミーで研鑽を積んでいます

「ロマンス第1番」は1801~1802年に、「ロマンス第2番」は1798年に作曲されましたが、楽譜が出版された順に番号が付されています 「レクチャー」で小室氏がこの2曲について「要するにヴァイオリン協奏曲の第2楽章を2曲作曲したと思って下さい

「レクチャー」で小室氏がこの2曲について「要するにヴァイオリン協奏曲の第2楽章を2曲作曲したと思って下さい 」と解説していましたが、まったくその通りの曲想です

」と解説していましたが、まったくその通りの曲想です

上を黒のベストで決めたロングヘアの周防亮介が登場します ベスト ドレッサー賞をあげましょう

ベスト ドレッサー賞をあげましょう 「ロマンス 第1番 ト長調 作品40」が独奏ヴァイオリンから入ります

「ロマンス 第1番 ト長調 作品40」が独奏ヴァイオリンから入ります ヴァイオリンの音が非常に美しい

ヴァイオリンの音が非常に美しい 使用楽器はNPO法人イエローエンジェルから貸与されている1678年製ニコロ・アマティです

使用楽器はNPO法人イエローエンジェルから貸与されている1678年製ニコロ・アマティです この楽器の特性が一段と生かされたのは2曲目の「ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50」でした

この楽器の特性が一段と生かされたのは2曲目の「ロマンス 第2番 ヘ長調 作品50」でした 指揮者の大山氏と周防君は音楽作りの志向が同じようで、あくまでも丁寧に、そして優しく音楽を奏でていきます

指揮者の大山氏と周防君は音楽作りの志向が同じようで、あくまでも丁寧に、そして優しく音楽を奏でていきます ヴィブラートが自然で美しい

ヴィブラートが自然で美しい

人数は少数ながら気持ちのこもった拍手に、周防君はクライスラー「レチタティーヴォとスケルツォ」を超絶技巧で演奏、ひと際大きな拍手を浴びました 演奏を聴きながら「彼はきっと、自粛ムードの中をわざわざ聴きに来てくれた聴衆のためにアンコールを演奏してくれたのだろうな」と思い、胸が熱くなりました

演奏を聴きながら「彼はきっと、自粛ムードの中をわざわざ聴きに来てくれた聴衆のためにアンコールを演奏してくれたのだろうな」と思い、胸が熱くなりました ありがとう周防君

ありがとう周防君

プログラム後半はモーツアルト「交響曲 第40番 ト短調 K.550」です ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756‐1791)は1788年の夏に交響曲第39番から第41番までの3曲を集中して作曲しています

ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756‐1791)は1788年の夏に交響曲第39番から第41番までの3曲を集中して作曲しています この第40番は同年7月25日に完成しています

この第40番は同年7月25日に完成しています この作品は、初稿ではクラリネットを欠いたオーケストレーションでしたが、後にクラリネットが加えられました。この日の演奏はクラリネットを加えた第2稿で演奏されます

この作品は、初稿ではクラリネットを欠いたオーケストレーションでしたが、後にクラリネットが加えられました。この日の演奏はクラリネットを加えた第2稿で演奏されます 第1楽章「モルト・アレグロ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「アレグロ・アッサイ」の4楽章から成ります

第1楽章「モルト・アレグロ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「アレグロ・アッサイ」の4楽章から成ります

大山氏の指揮で演奏に入りますが、冒頭から繊細で優しい音楽作りが際立っています 全楽章を通して管楽器と弦楽器が良く調和して美しいサウンドを奏でていました

全楽章を通して管楽器と弦楽器が良く調和して美しいサウンドを奏でていました

大山氏 ✕ 新日本フィルはアンコールにモーツアルト「アイネ クライネ ナハトムジーク K.525 」から第2楽章「ロマンツェ:アンダンテ」を優しく美しく演奏し、弦楽セクションのシルキートーンで会場を満たしました この演奏も、聴きながら「この状況下で会場に足を運んでくれた聴衆への感謝の気持ちで演奏したのだろうな」と思い、目頭が熱くなりました

この演奏も、聴きながら「この状況下で会場に足を運んでくれた聴衆への感謝の気持ちで演奏したのだろうな」と思い、目頭が熱くなりました

2日目の公演が中止になっただけに、貴重なコンサートでした 急遽代演となった大山平一郎氏、心のこもった演奏を聴かせてくれた周防亮介君、渾身の演奏を展開した新日本フィルの楽員の皆さんに あらためて大きな拍手を送ります

急遽代演となった大山平一郎氏、心のこもった演奏を聴かせてくれた周防亮介君、渾身の演奏を展開した新日本フィルの楽員の皆さんに あらためて大きな拍手を送ります とても素晴らしいコンサートでした

とても素晴らしいコンサートでした

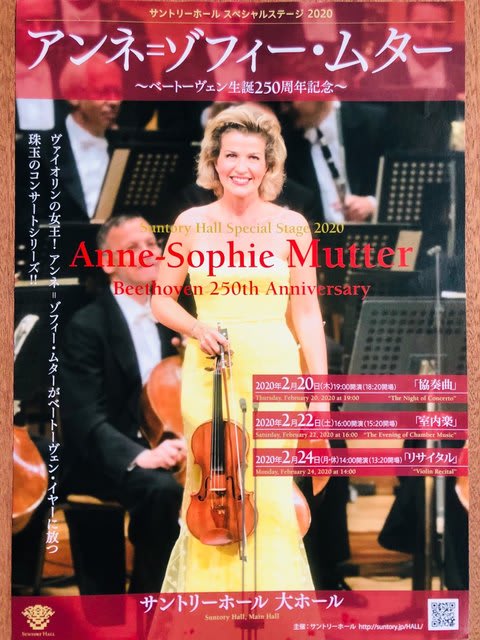

その後、3月6日午前10時からインターネット、電話、チケットぴあ等で先行先着販売が始まります

その後、3月6日午前10時からインターネット、電話、チケットぴあ等で先行先着販売が始まります

このような異常事態は2011年の東日本大震災の時以来ですが、中止の件数としてはそれ以上です

このような異常事態は2011年の東日本大震災の時以来ですが、中止の件数としてはそれ以上です

井岡瞬の本は一昨日「もしも俺たちが天使なら」をご紹介したばかりですが、お付き合いください

井岡瞬の本は一昨日「もしも俺たちが天使なら」をご紹介したばかりですが、お付き合いください 井岡瞬は1960年 東京都生まれ。日本大学法学部卒。2005年「いつか、虹の向こうへ」で第25回横溝正史ミステリ大賞とテレビ東京賞をW受賞しデビュー

井岡瞬は1960年 東京都生まれ。日本大学法学部卒。2005年「いつか、虹の向こうへ」で第25回横溝正史ミステリ大賞とテレビ東京賞をW受賞しデビュー 著書に「悪寒」「桜の花が散る前に」「痣(あざ)」「代償」などがあります

著書に「悪寒」「桜の花が散る前に」「痣(あざ)」「代償」などがあります

実は22年前の事件の時、一人だけ生き残った男がいた

実は22年前の事件の時、一人だけ生き残った男がいた また、最初にこの旅行の計画を立てて他の5人を誘った人物には明確な目的があった

また、最初にこの旅行の計画を立てて他の5人を誘った人物には明確な目的があった

それと同じレトリックが「乙霧村の七人」でも使われています

それと同じレトリックが「乙霧村の七人」でも使われています

第1ヴァイオリンの西野さん、髪を伸ばしましたね

第1ヴァイオリンの西野さん、髪を伸ばしましたね そしてヴィオラの吉田さんと第2ヴァイオリンの北見さんがしっかりとフォローします

そしてヴィオラの吉田さんと第2ヴァイオリンの北見さんがしっかりとフォローします 第2楽章は、シューベルトの独白をヴァイオリンやチェロを通して聴いているような感じです

第2楽章は、シューベルトの独白をヴァイオリンやチェロを通して聴いているような感じです

この楽章は「ます」の主題と変奏曲ですが、変奏曲が得意なベートーヴェンにも負けない曲想の変化が楽しめます

この楽章は「ます」の主題と変奏曲ですが、変奏曲が得意なベートーヴェンにも負けない曲想の変化が楽しめます 第5楽章はシューベルト特有の同じメロディーの繰り返しです

第5楽章はシューベルト特有の同じメロディーの繰り返しです

また、男たちが酒を飲んで寝込んでしまったシーンではファゴットが”いびき”を描写しますが、思わず笑ってしまいました

また、男たちが酒を飲んで寝込んでしまったシーンではファゴットが”いびき”を描写しますが、思わず笑ってしまいました

私が今まで聴いた中で最速スピードでした

私が今まで聴いた中で最速スピードでした