30日(水).月日が経つのは早いもので,今日で9月も終わり.1年の4分の3が終わってしまいます 栄枯盛衰会者定離,覆水盆に返らず,一期一会,次は終点・新宿,なんのこっちゃ

栄枯盛衰会者定離,覆水盆に返らず,一期一会,次は終点・新宿,なんのこっちゃ

昨日午後、当ビル9階の会議室で救護訓練があり,AED操作を実習しました.年1回実施していて,毎回参加していますが,Aほで,EかげんなDoじな性格なので,1年前のことをすっかり忘れています 今回も勉強になりました.誰が倒れても大丈夫です.参加者が多数いましたから

今回も勉強になりました.誰が倒れても大丈夫です.参加者が多数いましたから

ところで、昨日の朝日「天声人語」は久々に面白い話題が載っていました 大分市の高崎山自然動物園のサルの話ですが、母ザルの「カラオケ」が、ほかの母ザルが育児放棄した赤ちゃんザルを、わが子とともに育てているが、これは希少なケースだと書いています

大分市の高崎山自然動物園のサルの話ですが、母ザルの「カラオケ」が、ほかの母ザルが育児放棄した赤ちゃんザルを、わが子とともに育てているが、これは希少なケースだと書いています 面白いと思ったのは母ザルの名前「カラオケ」です。その母ザルの名前が「ボックス」だからだそうです。同じ”家系”のサルの名はセットにして覚えやすくする。例えばカトリ、センコウ、ハナビと言った具合だということです

面白いと思ったのは母ザルの名前「カラオケ」です。その母ザルの名前が「ボックス」だからだそうです。同じ”家系”のサルの名はセットにして覚えやすくする。例えばカトリ、センコウ、ハナビと言った具合だということです

この動物園はセンスが良いですね 「ボックス」「カラオケ」とくれば、次の子供は「マイク」か「オンチ」でしょうか

「ボックス」「カラオケ」とくれば、次の子供は「マイク」か「オンチ」でしょうか 私などに命名を任せたら「フォルクス」「ワーゲン」「ギソウ」とか、「リーチ」「イッパツ」「ツモ」とか、ロクでもない名前になりそうです

私などに命名を任せたら「フォルクス」「ワーゲン」「ギソウ」とか、「リーチ」「イッパツ」「ツモ」とか、ロクでもない名前になりそうです ということで,昨日の続きで,別の角度からオヤツを狙うモコタロの姿を映したカメラ映像を再現します

ということで,昨日の続きで,別の角度からオヤツを狙うモコタロの姿を映したカメラ映像を再現します わが家に来てから368日目を迎えたモコタロの実態です

わが家に来てから368日目を迎えたモコタロの実態です

しめしめ あそこにオヤツの容器があるぞ・・後ろの足だれ?

ほーら簡単にオヤツを食べられた・・誰の足よ?・・・足からず

閑話休題

閑話休題

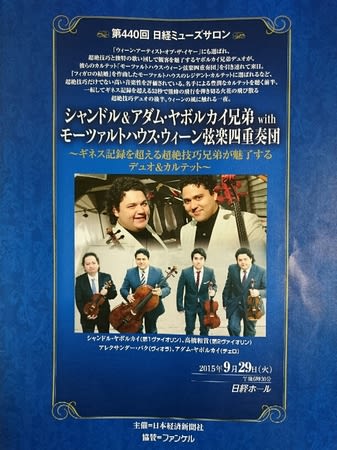

昨夕,大手町の日経ホールで日経ミューズサロン「シャンドル&アダム・ヤボルカイ兄弟withモーツアルトハウス・ウィーン弦楽四重奏団」のコンサートを聴きました このタイトルからすれば,出演者は兄弟+弦楽四重奏団の6人と思われがちですが,実はこの兄弟はカルテットの一員なのです.メンバーは第1ヴァイオリン=シャンドル・ヤボルカイ,第2ヴァイオリン=高橋和貴,ヴィオラ=アレクサンダー・パク,チェロ=アダム・ヤボルカイです

このタイトルからすれば,出演者は兄弟+弦楽四重奏団の6人と思われがちですが,実はこの兄弟はカルテットの一員なのです.メンバーは第1ヴァイオリン=シャンドル・ヤボルカイ,第2ヴァイオリン=高橋和貴,ヴィオラ=アレクサンダー・パク,チェロ=アダム・ヤボルカイです

コンサートは第1部がモーツアルトハウスゆかりの四重奏曲で,第2部がヤボルカイ兄弟による超絶技巧デュオ曲集です

自席はH列19番,センターブロック前から8列目の右から2つ目です.4人のメンバーが入場します.第1ヴァイオリンとチェロが第2ヴァイオリンとヴィオラを挟む配置をとります

第1部の第1曲はモーツアルト「弦楽四重奏曲第15番ニ短調K.421」です.この曲は師と仰ぐハイドンに献呈した「ハイドンセット」の2番目に当たる曲で,唯一の短調の作品です.第1楽章「アレグロ・モデラート」,第2楽章「アンダンテ」,第3楽章「メヌエット」,第4楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」から成ります

ここでまず考えるのは,なぜ1曲目がモーツアルトで,2曲目がハイドンなのか,ということです 生まれた順で言えばハイドンが1732年生まれで,モーツアルトが1756年なので,ハイドンを先に演奏して,短調のモーツアルトで締めた方が良いのではないか,と思ったのです

生まれた順で言えばハイドンが1732年生まれで,モーツアルトが1756年なので,ハイドンを先に演奏して,短調のモーツアルトで締めた方が良いのではないか,と思ったのです しかし,作品の作曲年を見るとモーツアルトのK.421が1783年(27歳)の作品で,ハイドンの”皇帝四重奏曲”が1797年(65歳)の作品であることが分かります

しかし,作品の作曲年を見るとモーツアルトのK.421が1783年(27歳)の作品で,ハイドンの”皇帝四重奏曲”が1797年(65歳)の作品であることが分かります つまり,ハイドンは,モーツアルトの死(1791年)の6年後にこの四重奏曲を作曲したことになります.したがって,作曲順ということであれば,この日のプログラム通りで良いということになります

つまり,ハイドンは,モーツアルトの死(1791年)の6年後にこの四重奏曲を作曲したことになります.したがって,作曲順ということであれば,この日のプログラム通りで良いということになります それにしてもハイドンは77歳まで生きていたのですね.モーツアルトはその半分にも満たない人生(35年)だったのに

それにしてもハイドンは77歳まで生きていたのですね.モーツアルトはその半分にも満たない人生(35年)だったのに

4人の演奏を聴いていて感じたのは,名前に”ウィーン”の冠を付けるこだわりもあってか,第3楽章「メヌエット」がウィーン情緒豊かな演奏でした 4人がお互いに目と目で合図しながら実に楽しげに”舞曲”を演奏する姿が見られました

4人がお互いに目と目で合図しながら実に楽しげに”舞曲”を演奏する姿が見られました

2曲目はハイドンの「弦楽四重奏曲第77番ハ長調”皇帝”」です.この曲が”皇帝”と呼ばれるのは,ハイドンが作曲したオーストリア皇帝賛歌の旋律を,この曲の第2楽章の変奏曲のテーマとして使っていることによります このテーマはオーストリア国歌となり,その後,現在に至るまでドイツ国歌になっています

このテーマはオーストリア国歌となり,その後,現在に至るまでドイツ国歌になっています

この曲は全体的にハイドンらしく明快な曲ですが,このクァルテットで聴くと,やはり第3楽章「メヌエット」が生き生きと再現されます ウィーンゆかりの作曲家の曲なら任せておけ,といった自信に満ちた演奏で,実に楽しげです

ウィーンゆかりの作曲家の曲なら任せておけ,といった自信に満ちた演奏で,実に楽しげです

休憩後は第1ヴァイオリンのシャンドルとチェロのアダムのヤボルカイ兄弟による名デュオ曲集です 1曲目はヘンデル/ハルヴォルセンの「パッサカリア」です.この曲は,チェンバロ独奏のためにヘンデルが作曲した「クラヴィア組曲」の第1巻第7番の終曲「パッサカリア」を,ノルウェーの作曲家ハルヴォルセンが編曲したものです.超絶技巧と言っても,この曲の演奏はまだまだ序の口です

1曲目はヘンデル/ハルヴォルセンの「パッサカリア」です.この曲は,チェンバロ独奏のためにヘンデルが作曲した「クラヴィア組曲」の第1巻第7番の終曲「パッサカリア」を,ノルウェーの作曲家ハルヴォルセンが編曲したものです.超絶技巧と言っても,この曲の演奏はまだまだ序の口です

次のバルトーク「ルーマニア民族舞曲集」は,1915年に作曲した同名のピアノ曲を編曲したものです 第1曲から第6曲までありますが,例えば第4曲の「ホーンパイプの踊り」を聴くと,ヴァイオリンとチェロで演奏しているのに,まるで管楽器を吹いているような印象を受けます.それぞれの曲が色彩感豊かに表現されます

第1曲から第6曲までありますが,例えば第4曲の「ホーンパイプの踊り」を聴くと,ヴァイオリンとチェロで演奏しているのに,まるで管楽器を吹いているような印象を受けます.それぞれの曲が色彩感豊かに表現されます

3曲目はハンガリーの現代作曲家ドゥブロヴァイの「ヴァイオリンとチェロのための二重奏曲」です.この曲はヤボルカイ兄弟のために書かれた曲です 演奏に当たり兄のシャンドルが「グリッサンドを使って幽霊みたいな音が出ますが,怖がらないで聴いて下さい」と解説して演奏に入りました.弦を弾いたり,こすったり,叩いたり,速く弾いたり,遅く弾いたり,様々な技巧を凝らして演奏し,会場を宇宙のように広げました

演奏に当たり兄のシャンドルが「グリッサンドを使って幽霊みたいな音が出ますが,怖がらないで聴いて下さい」と解説して演奏に入りました.弦を弾いたり,こすったり,叩いたり,速く弾いたり,遅く弾いたり,様々な技巧を凝らして演奏し,会場を宇宙のように広げました 私が頭に思い浮かべたのは星新一+真鍋博が描く近未来の世界です

私が頭に思い浮かべたのは星新一+真鍋博が描く近未来の世界です

4曲目はサラサーテのツィゴイネルワイゼンです ドイツ語で”ジプシーの歌”という意味です.シャンドルのヴァイオリンから入りますが,ツィゴイネルワイゼンのメロディーは出てきません.かなりアドリブで”前奏”を弾いて(ジャズで言うインプロビぜーション)から,いつの間にか本編に入っています.そのテクニックは鮮やかです.まさに超絶技巧による演奏です

ドイツ語で”ジプシーの歌”という意味です.シャンドルのヴァイオリンから入りますが,ツィゴイネルワイゼンのメロディーは出てきません.かなりアドリブで”前奏”を弾いて(ジャズで言うインプロビぜーション)から,いつの間にか本編に入っています.そのテクニックは鮮やかです.まさに超絶技巧による演奏です

次の曲に入る時,二人で何やら次の曲のことを言い合っています.「えーと,オコノミヤキ(じゃなくて)」「クマ」「クマンバチ」ということで,リムスキー・コルサコフの「熊蜂の飛行」の演奏に入りました ヴァイオリンだけなら速弾きを聴いたことがありますが,ヴァイオリンとチェロのデュオでこの曲を聴くのは初めてです.二人は超絶技巧曲をお互いの間合いを取りながらも超高速で弾き切りました.ボルトも真っ青か,と思われるスピードでした

ヴァイオリンだけなら速弾きを聴いたことがありますが,ヴァイオリンとチェロのデュオでこの曲を聴くのは初めてです.二人は超絶技巧曲をお互いの間合いを取りながらも超高速で弾き切りました.ボルトも真っ青か,と思われるスピードでした 君の演奏は1万ボルトってか

君の演奏は1万ボルトってか

最後はハチャトゥリアンの「剣の舞」です.が,聴こえてきたのは,何とモーツアルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の第1楽章冒頭のテーマです 「おいおい,どーすんだよ」と思っていると,いつの間にか「剣の舞」に移っています

「おいおい,どーすんだよ」と思っていると,いつの間にか「剣の舞」に移っています 「あのね,暗いね」なんて言っている場合ではありません.ヴァイオリンとチェロの掛け合いが見事な「剣の舞」です.舞りました

「あのね,暗いね」なんて言っている場合ではありません.ヴァイオリンとチェロの掛け合いが見事な「剣の舞」です.舞りました

会場一杯の拍手に二人はアンコールに応え,まずパガニーニの「ベネチアの謝肉祭」から「いとしいお母さんによるおどけた変奏曲」を演奏,次いで,ヴァイオリンとチェロが鳥の鳴き声のような音で応酬する「ひばり」を,最後にブラームスの「ハンガリー舞曲第5番」を鮮やかに演奏し,拍手喝さいで幕を閉じました

いや~実に楽しいコンサートでした.会場は大うけでした 日経ミューズサロンは当たり外れがある,といつか書きましたが,これは大当たりです

日経ミューズサロンは当たり外れがある,といつか書きましたが,これは大当たりです

コンサート帰りに,F列の左ブロックで聴いていた当ブログの読者ゆえさんと神保町の喫茶店でお茶をしました 「胡散臭さは当たったね

「胡散臭さは当たったね 」「兄弟でも,プロレスラーの兄弟みたいだね

」「兄弟でも,プロレスラーの兄弟みたいだね 」「お客さんの年齢層が高いね

」「お客さんの年齢層が高いね 」「日経の読者で会社のOBと奥さんといった人が多いように思うな

」「日経の読者で会社のOBと奥さんといった人が多いように思うな 」「あれで3,800円は安いね

」「あれで3,800円は安いね 」などとお互いの感想を述べ合いましたが,ゆえさんから指摘されるまで,第2ヴァイオリン奏者とヴィオラ奏者の名前を取り違えていることに気が付きました

」などとお互いの感想を述べ合いましたが,ゆえさんから指摘されるまで,第2ヴァイオリン奏者とヴィオラ奏者の名前を取り違えていることに気が付きました 私はてっきり,下の写真の右から2番目の人が日本人の高橋さんで,左サイドの人がパクさんだとばかり思っていたのですが,持っている楽器からして反対であることが判明した次第です.思い込みって如何ともしがたいですが,人は外見で判断しては行けません.反省しています

私はてっきり,下の写真の右から2番目の人が日本人の高橋さんで,左サイドの人がパクさんだとばかり思っていたのですが,持っている楽器からして反対であることが判明した次第です.思い込みって如何ともしがたいですが,人は外見で判断しては行けません.反省しています

集まったのは若頭のマサ,はばかりのモキチ,神風のヤス,早撃ちのマック,ステッキのイチゾウ,五寸釘のヒデ,カミソリのタカ,の7人の元ヤクザたち

集まったのは若頭のマサ,はばかりのモキチ,神風のヤス,早撃ちのマック,ステッキのイチゾウ,五寸釘のヒデ,カミソリのタカ,の7人の元ヤクザたち さて,ジジイ連合対若者詐欺集団との戦いの決着は如何に・・・・」

さて,ジジイ連合対若者詐欺集団との戦いの決着は如何に・・・・」

新しく買い替えてから一度も洗濯していないので,回転中の洗濯機を小窓から覗くと真っ黒な水が見えました

新しく買い替えてから一度も洗濯していないので,回転中の洗濯機を小窓から覗くと真っ黒な水が見えました

注目すべきは前音楽監督ユベール・スダーンがベルリオーズの劇的物語「ファウストの劫罰」を振る9月の公演です

注目すべきは前音楽監督ユベール・スダーンがベルリオーズの劇的物語「ファウストの劫罰」を振る9月の公演です

AOIというのは静岡音楽館AOIのことで,そこの専属弦楽四重奏団がAOIレジデンス・クァルテットです.メンバーは,ヴァイオリン=松原勝也,小林美恵,ヴィオラ=川本嘉子,チェロ=河野文昭です.入場料は全席指定3,500円です

AOIというのは静岡音楽館AOIのことで,そこの専属弦楽四重奏団がAOIレジデンス・クァルテットです.メンバーは,ヴァイオリン=松原勝也,小林美恵,ヴィオラ=川本嘉子,チェロ=河野文昭です.入場料は全席指定3,500円です

入場料は横浜がS2,500円,A1,500円,学生1,000円で,昭和音大がS2,500円,A2,000円,B1,500円,学生1,000円となっています

入場料は横浜がS2,500円,A1,500円,学生1,000円で,昭和音大がS2,500円,A2,000円,B1,500円,学生1,000円となっています

男はキスを求めるが,ミーケはつれない素振り.すると男は新領主を褒め称え,税金取りに不平の矛先を向ける.ミーケは領主のすばらしさを讃えて歌い,税金や徴兵も殿様次第と男と一緒に囁く

男はキスを求めるが,ミーケはつれない素振り.すると男は新領主を褒め称え,税金取りに不平の矛先を向ける.ミーケは領主のすばらしさを讃えて歌い,税金や徴兵も殿様次第と男と一緒に囁く 歌合戦の終わりには,『いつもの飲み屋に飲みに行こう

歌合戦の終わりには,『いつもの飲み屋に飲みに行こう 』と意気を上げて,幕を閉じる」

』と意気を上げて,幕を閉じる」 と思いました.バッハはそれを意識して作曲したのだと思います.エルトマンもヴェルナーも,歌が抜群に上手いのは言うまでもありませんが,演技も”玄人はだし”と言って良いでしょう

と思いました.バッハはそれを意識して作曲したのだと思います.エルトマンもヴェルナーも,歌が抜群に上手いのは言うまでもありませんが,演技も”玄人はだし”と言って良いでしょう

これからも毎日更新しますので,引き続きご愛読をよろしくお願いいたします

これからも毎日更新しますので,引き続きご愛読をよろしくお願いいたします 」と言うと「やっぱりね

」と言うと「やっぱりね

著者の池永陽は1950年愛知県豊橋市生まれ.グラフィックデザイナー,コピーライターを経て,98年「走るジイサン」で第11回小説すばる新人賞」を受賞しデビューしました

著者の池永陽は1950年愛知県豊橋市生まれ.グラフィックデザイナー,コピーライターを経て,98年「走るジイサン」で第11回小説すばる新人賞」を受賞しデビューしました

前科者の男とバツイチの女の恋の行方が気になります.読み終わった後に熱いコーヒーが飲みたくなりました

前科者の男とバツイチの女の恋の行方が気になります.読み終わった後に熱いコーヒーが飲みたくなりました

しかもS席が11,800円に対して「立見指定券」は6,500円と,一番高い席の半分以上の料金です

しかもS席が11,800円に対して「立見指定券」は6,500円と,一番高い席の半分以上の料金です

汚れたものを綺麗にするのは気持ちの良いものです

汚れたものを綺麗にするのは気持ちの良いものです

スパークリング・ワインで乾杯して,「なだ万」の”秋”をあしらった豪華なお弁当をいただきました

スパークリング・ワインで乾杯して,「なだ万」の”秋”をあしらった豪華なお弁当をいただきました

この演奏を聴くだけでも2,000円の価値があります

この演奏を聴くだけでも2,000円の価値があります