31日(土)。5月も今日で終わりです。月日の流れは本当に速いものですね 昨日、会社帰りに新宿ピカデリーに寄って、今日の午前10時からのMETライブビューイング、ロッシーニ「ラ・チェネレントラ」の座席指定を取りました

昨日、会社帰りに新宿ピカデリーに寄って、今日の午前10時からのMETライブビューイング、ロッシーニ「ラ・チェネレントラ」の座席指定を取りました いつものように、左ブロックの後方、右通路側席です

いつものように、左ブロックの後方、右通路側席です

閑話休題

閑話休題

東京交響楽団から「第621回定期演奏会(6月14日)ソリスト変更のお知らせ」というハガキが届きました それには、この演奏会に出演予定だったメゾ・ソプラノのジェニファー・ラーモアが、『本人の都合により出演が不可能となった』とあり、サーシャ・クックが代演すると書かれていました

それには、この演奏会に出演予定だったメゾ・ソプラノのジェニファー・ラーモアが、『本人の都合により出演が不可能となった』とあり、サーシャ・クックが代演すると書かれていました

東京交響楽団は、前回の第620回定期演奏会でも、バリトンのマルクス・ヴェルバが健康上の理由で出演出来なくなり、フランコ・ポンポー二が代演したばかりです

また、同じ東響のオペラシティシリーズ第81回演奏会(7月20日)に出演予定だった首席客員指揮者のクシシュトフ・ウルバンスキが足の手術のため、チェロのタチアナ・ヴァシリエヴァが出産準備のため、ともに出演出来なくなり、ロレンツォ・ヴィオッティがタクトをとり、ダーヴィド・ゲリンガスがチェロを弾くことになったというお知らせも、つい先日見たばかりです

この相次ぐ変更はいったい何なのでしょうか。偶然にしてはあまりにもひどいのではないか 幸か不幸か、ソリストは名前もロクに知らないので、誰が演奏しても良いのですが、ウルバンスキが出演できないのは大いにガッカリしました

幸か不幸か、ソリストは名前もロクに知らないので、誰が演奏しても良いのですが、ウルバンスキが出演できないのは大いにガッカリしました 言わば今シーズンの”売り”の一つだったはずで、彼が出演出来ないというのは、”羊頭狗肉”だったのか、と勘繰りたくもなります

言わば今シーズンの”売り”の一つだったはずで、彼が出演出来ないというのは、”羊頭狗肉”だったのか、と勘繰りたくもなります こういうことがこれからも続くようなら、来期以降の定期会員継続は再考せざるを得ません。最初から出演できないことが分かっていながら年間プログラムに取り込んで発表し、定期会員を獲得するつもりだったと思われても仕方ないでしょう。これは信用問題です

こういうことがこれからも続くようなら、来期以降の定期会員継続は再考せざるを得ません。最初から出演できないことが分かっていながら年間プログラムに取り込んで発表し、定期会員を獲得するつもりだったと思われても仕方ないでしょう。これは信用問題です

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

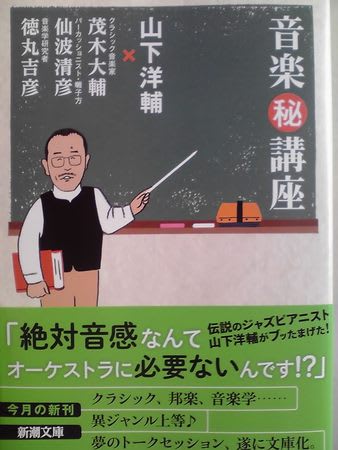

「音楽㊙講座~山下洋輔×茂木大輔ほか」(新潮文庫)を読み終わりました 山下洋輔は1942年、東京生まれ。1969年に山下洋輔トリオを結成し、ジャズピアニストとして国内外で活躍、83年にトリオを解散したあと、88年に山下洋輔ニューヨーク・トリオを結成しました

山下洋輔は1942年、東京生まれ。1969年に山下洋輔トリオを結成し、ジャズピアニストとして国内外で活躍、83年にトリオを解散したあと、88年に山下洋輔ニューヨーク・トリオを結成しました

この本は、クラシック音楽家・茂木大輔、パーカッショ二スト・囃子方の仙波清彦、音楽研究科・徳丸吉彦との対談集です 仙波清彦、徳丸吉彦と言われても誰だかさっぱり分からないので、どうしてもN響首席オーボエ奏者・茂木大輔との対談が一番すんなりと頭に入ってきます

仙波清彦、徳丸吉彦と言われても誰だかさっぱり分からないので、どうしてもN響首席オーボエ奏者・茂木大輔との対談が一番すんなりと頭に入ってきます

対談の中で茂木氏がいくつか興味深いことを言っていますので、紹介します。山下洋輔の「音楽の演奏に絶対音感は必要か?」という問いに対して、茂木氏は次のように答えています

「僕は絶対音感ないですから 和音の中の音程というのが我々にとっては大事なんです。つまり、周りとどうなっているかということの方がはるかに優先される

和音の中の音程というのが我々にとっては大事なんです。つまり、周りとどうなっているかということの方がはるかに優先される 鍵盤的に正しく音程が並んでいるかということを考えるよりも、今起きている現場で、自分だけがほかと比べて高いとか低いとかいう方が重要です

鍵盤的に正しく音程が並んでいるかということを考えるよりも、今起きている現場で、自分だけがほかと比べて高いとか低いとかいう方が重要です 」

」

「ウィーン・フィルなど、どんどんどんどん、もう4サイクルぐらい演奏中に平気で上がるんですよ それは確かに正しいかというか、音楽的にもとてもいいことで、ピッチが高くなるということは興奮を呼ぶ

それは確かに正しいかというか、音楽的にもとてもいいことで、ピッチが高くなるということは興奮を呼ぶ 音も緊張感が高くなっていく。フィナーレに向かってピッチが上がって行くというのは恰好いいのですけれども、そうなったらそうなったで、みんなその中で音程を合わせていかなければいけない

音も緊張感が高くなっていく。フィナーレに向かってピッチが上がって行くというのは恰好いいのですけれども、そうなったらそうなったで、みんなその中で音程を合わせていかなければいけない だから、あえて過激な言い方をすると、オーケストラをやる上においては、絶対音感があって、それでしか演奏できないということは、すごく邪魔なんじゃないでしょうか

だから、あえて過激な言い方をすると、オーケストラをやる上においては、絶対音感があって、それでしか演奏できないということは、すごく邪魔なんじゃないでしょうか 」

」

次に、面白いと思ったのは、クラシック音楽家をジャズの音楽家に例えたら誰になるかという「クラシック対ジャズ 音楽史巨匠アナロジー」です

茂木氏の独断と偏見によるアナロジーによると、モーツアルトはチャーリー・パーカー(天才、夭折、純真)、ベートーヴェンはマイルス・デイヴィス(偉大、影響力大、気難しい)、シューマンはソニー・ロリンズ(太くたゆたうドイツ民族の旋律と大きな構想)、ショパンはビル・エバンス(楽器依存型、詩人、自己完結的)という結びつきになるようです ジャズを多少聴きかじった身としては、少しは分かるような気もします

ジャズを多少聴きかじった身としては、少しは分かるような気もします

クラシック音楽好きには面白い本です。お薦めします

自由席なので1階15列13番、センターブロック左通路側を押さえました

自由席なので1階15列13番、センターブロック左通路側を押さえました

2010年からフランス国立ボルドー・アキテーヌ管弦楽団首席奏者を務める中木健二が登場、スタンバイします

2010年からフランス国立ボルドー・アキテーヌ管弦楽団首席奏者を務める中木健二が登場、スタンバイします

第3楽章は一転、抒情的な曲想が続きます。そして間を空けることなく第4楽章に入ります。ほとんど戦争に勝ったかのような喜びに満ちた曲想で、大団円を迎えます

第3楽章は一転、抒情的な曲想が続きます。そして間を空けることなく第4楽章に入ります。ほとんど戦争に勝ったかのような喜びに満ちた曲想で、大団円を迎えます

受賞に当たり、お二人からそれぞれのお人柄が表れた挨拶がありましたが、山田氏の「ここにご出席の方々の中には、原発反対の方もいれば、推進派の方もいる。原発推進維持と脱原発の違いは、人類の英知を傾けて原発と共存するべきだと考えるか、原発を離れることが人類の英知と考えるかにある。独善に陥ることなく、英知を探求していきたい

受賞に当たり、お二人からそれぞれのお人柄が表れた挨拶がありましたが、山田氏の「ここにご出席の方々の中には、原発反対の方もいれば、推進派の方もいる。原発推進維持と脱原発の違いは、人類の英知を傾けて原発と共存するべきだと考えるか、原発を離れることが人類の英知と考えるかにある。独善に陥ることなく、英知を探求していきたい を飲みながら寿司、ロースト・ビーフ、サーモンなどを食して1時間弱で引き揚げました

を飲みながら寿司、ロースト・ビーフ、サーモンなどを食して1時間弱で引き揚げました 今までは4日前から受け付けていたのです。映画館に限らず、興行主というのは時々このような身勝手な変更を一方的にやりますよね

今までは4日前から受け付けていたのです。映画館に限らず、興行主というのは時々このような身勝手な変更を一方的にやりますよね わざわざ遠回りして新宿まで行ったのに、結局無駄足を踏んだことになります。新聞に投書してやろうかな

わざわざ遠回りして新宿まで行ったのに、結局無駄足を踏んだことになります。新聞に投書してやろうかな

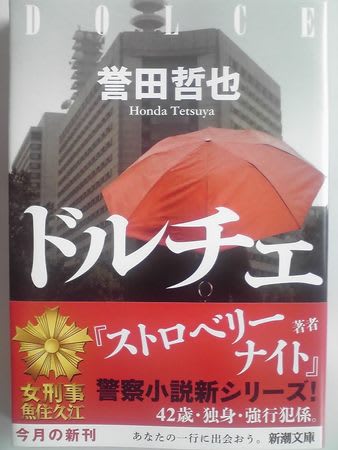

誉田哲也の本はこのブログでも何冊かご紹介してきましたが、女性刑事・姫川玲子を主役とした一連のシリーズ「ストロベリーナイト」、「ジウ」とは離れ、42歳の独身女刑事・魚住久江が難事件の解決に挑みます

誉田哲也の本はこのブログでも何冊かご紹介してきましたが、女性刑事・姫川玲子を主役とした一連のシリーズ「ストロベリーナイト」、「ジウ」とは離れ、42歳の独身女刑事・魚住久江が難事件の解決に挑みます

そこに独奏ピアノが入ってきますが、疾風怒濤のピアノが延々と続きます

そこに独奏ピアノが入ってきますが、疾風怒濤のピアノが延々と続きます メンデルスゾーンの音楽の良さは”推進力”だと思いますが、まさにその典型のような曲想です

メンデルスゾーンの音楽の良さは”推進力”だと思いますが、まさにその典型のような曲想です

ほかのオーケストラも是非取り上げて欲しいと思います

ほかのオーケストラも是非取り上げて欲しいと思います

山本直純というと、作曲家としても有名です。映画「男はつらいよ」のテーマソングをはじめ、「森永エールチョコレート」の”大きいことはいいことだ”、童謡の「一年生になったら」も彼の作品です

山本直純というと、作曲家としても有名です。映画「男はつらいよ」のテーマソングをはじめ、「森永エールチョコレート」の”大きいことはいいことだ”、童謡の「一年生になったら」も彼の作品です

東洋風味のある西洋音楽と言ったらよいのか、フルートとトライアングルの独特の響きが中国を印象付けます。第3曲ではハープと弦楽器によるハーモニーが神秘的に響きます

東洋風味のある西洋音楽と言ったらよいのか、フルートとトライアングルの独特の響きが中国を印象付けます。第3曲ではハープと弦楽器によるハーモニーが神秘的に響きます

です。ベルリオーズは音楽の規模において突出していたのですね

です。ベルリオーズは音楽の規模において突出していたのですね

」とひとり呟いていました

」とひとり呟いていました

「結婚相談所」ではアールグレイの紅茶

「結婚相談所」ではアールグレイの紅茶 「キャンピングカー」ではパーコレーターで淹れたコーヒー

「キャンピングカー」ではパーコレーターで淹れたコーヒー 「空飛ぶ夢をもう一度」ではパラディーゾ(ミネラルウォーター)

「空飛ぶ夢をもう一度」ではパラディーゾ(ミネラルウォーター) 「ペットロス」ではプーアール茶

「ペットロス」ではプーアール茶 「トラベルヘルパー」では狭山の新茶です

「トラベルヘルパー」では狭山の新茶です これらの飲み物が主人公と相手方との媒介となって物語が進行していきます

これらの飲み物が主人公と相手方との媒介となって物語が進行していきます ちょうど今ごろが新茶の季節で、先日、狭山から新茶の詰め合わせを送ってきたばかりです

ちょうど今ごろが新茶の季節で、先日、狭山から新茶の詰め合わせを送ってきたばかりです

バリトンの大久保光哉は歌と同じくらいあのシーンを”稽古”したのではないでしょうか

バリトンの大久保光哉は歌と同じくらいあのシーンを”稽古”したのではないでしょうか