30日(月・振替休日).昨日も暑い1日でしたね 会員になっている飯田橋のギンレイ・ホールの期限が30日で切れるので,久しぶりにギンレイに行って契約を更新しました.「シネパスポート」を買うと年間10,500円の会費で52本の映画がいつでも観られます

会員になっている飯田橋のギンレイ・ホールの期限が30日で切れるので,久しぶりにギンレイに行って契約を更新しました.「シネパスポート」を買うと年間10,500円の会費で52本の映画がいつでも観られます さっそく午前10時半から2011年のアメリカ映画「マネーボール」を観ました

さっそく午前10時半から2011年のアメリカ映画「マネーボール」を観ました 監督はベネット・ミラー,主演はブラッド・ピットです.舞台は2000年代初頭のメジャーリーグです

監督はベネット・ミラー,主演はブラッド・ピットです.舞台は2000年代初頭のメジャーリーグです

ビリー(ブラッド・ピット)は,米メジャーリーグの選手から貧乏球団アスレチックスのゼネラルマネージャーに転身しますが,主力選手が他球団に次々と引き抜かれていき,資金力のない状態でチームの立て直しを余儀なくされます

ある日,インディアンズのジェネラルマネージャーに会いに行ったときに,ある男の言うことなら聞くという影の実力者・ピーター・ブランドと出会います.ビリーはピーターを引き抜いて,新たな理論を構築します.それは「不公正なゲームに勝つ技術」で,他球団を含めた選手の過去のデータを統計学的手法で分析し,得点を挙げるためにはどうすればよいか,ということを最優先で考えて,最低の資金で最大の人材(選手)を獲得し,しぶとく得点していく方法です アスレチックスの選手の年俸はニューヨーク・ヤンキースの3分の1だったといいます

アスレチックスの選手の年俸はニューヨーク・ヤンキースの3分の1だったといいます

ビリーが重視するのは「出塁率」「長打率」「選球眼」といったもので,ヒットでも四球でもとにかく塁に出ることが重要視されます.反対に「バント」「盗塁」などは1アウトを自ら進呈する,あまり意味がない攻撃として否定します 1アウトを失ってでもバントでランナーを進塁させる日本の野球とは全く違いますね

1アウトを失ってでもバントでランナーを進塁させる日本の野球とは全く違いますね

こうした方法によって,アスレチックスは驚異の20連勝をします.優勝こそ逃しますが,プレーオフ進出常連の強豪チームになります こうした成功に至るまでは,”過去の実績”や”カン”に頼るベテラン・スカウト達との戦いがあり,オーナーからの圧力もあります

こうした成功に至るまでは,”過去の実績”や”カン”に頼るベテラン・スカウト達との戦いがあり,オーナーからの圧力もあります それでもビリーは最後まであきらめることなく自分の主張を通します

それでもビリーは最後まであきらめることなく自分の主張を通します 最初のころは選手と距離を置き,あえてコミュニケーションをとることを避けます.それはいつでも不要な選手をトレードに出すことができるように,という冷血なまでの判断があるからです.それも,チームが勝ち続けるようになると,一人一人に声をかけるようになります

最初のころは選手と距離を置き,あえてコミュニケーションをとることを避けます.それはいつでも不要な選手をトレードに出すことができるように,という冷血なまでの判断があるからです.それも,チームが勝ち続けるようになると,一人一人に声をかけるようになります

日本でも今,ペナント・レース序盤戦の真っただ中 かつてセパ両リーグで最高の年俸を払っていたのは読売巨人軍でしたが,今やわれらが阪神タイガースです.高い年俸で優秀な選手を集めているわけですから,年俸に合った戦いぶりを見せて欲しいと思います.和田監督の信条は「守り抜く野球」ですが,私としては「打ち勝つ野球」を目指してほしいと思います.その方がタイガースらしいと思うんだけどなあ

かつてセパ両リーグで最高の年俸を払っていたのは読売巨人軍でしたが,今やわれらが阪神タイガースです.高い年俸で優秀な選手を集めているわけですから,年俸に合った戦いぶりを見せて欲しいと思います.和田監督の信条は「守り抜く野球」ですが,私としては「打ち勝つ野球」を目指してほしいと思います.その方がタイガースらしいと思うんだけどなあ

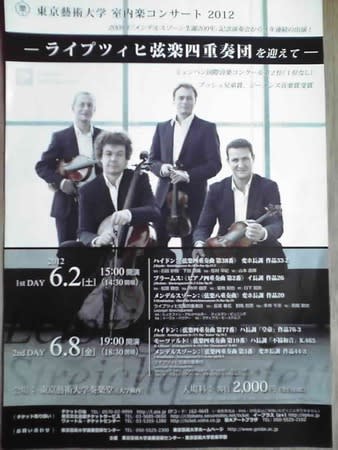

コンサート会場で配られるチラシを丹念に見ていると,時々こういう”お買い得”の公演が混じっています.日程が空いている限りチケットを買います

コンサート会場で配られるチラシを丹念に見ていると,時々こういう”お買い得”の公演が混じっています.日程が空いている限りチケットを買います

”おばあちゃんの原宿”は,良い天気に誘われて多くの人で賑わっていました.しばらく歩かないうちに何件かお店が変わっていました.テレビのクルーがどこかのオジイサンをつかまえてインタビューをしていました

”おばあちゃんの原宿”は,良い天気に誘われて多くの人で賑わっていました.しばらく歩かないうちに何件かお店が変わっていました.テレビのクルーがどこかのオジイサンをつかまえてインタビューをしていました お年寄りのインタビューというと,必ず巣鴨の地蔵通り商店街ですね

お年寄りのインタビューというと,必ず巣鴨の地蔵通り商店街ですね

彼女は1992年ソウル生まれの20歳。4歳の時にヴァイオリンを弾き始め、9歳でソウル・フィルと共演しオーケストラ・デビューしました

彼女は1992年ソウル生まれの20歳。4歳の時にヴァイオリンを弾き始め、9歳でソウル・フィルと共演しオーケストラ・デビューしました

自席は1階11列16番で,ほぼ中央の通路側です.

自席は1階11列16番で,ほぼ中央の通路側です. 1曲目のシューベルト「ヴァイオリン・ソナタ イ長調」は作曲者20歳のときの作品で,パクは同じ20歳として演奏したいと思いプログラムの冒頭に取り上げたということです

1曲目のシューベルト「ヴァイオリン・ソナタ イ長調」は作曲者20歳のときの作品で,パクは同じ20歳として演奏したいと思いプログラムの冒頭に取り上げたということです

色彩感溢れる,ときにメランコリックな曲です.第2楽章は「ブルース」と名付けられているように,ジャズのイディオムを取り入れたスィングする音楽です

色彩感溢れる,ときにメランコリックな曲です.第2楽章は「ブルース」と名付けられているように,ジャズのイディオムを取り入れたスィングする音楽です 20歳らしい瑞々しい感性の演奏と言えばいいでしょうか

20歳らしい瑞々しい感性の演奏と言えばいいでしょうか

会場に半分しかいない聴衆は,1人が2人分の拍手で2人の演奏家を迎えました

会場に半分しかいない聴衆は,1人が2人分の拍手で2人の演奏家を迎えました

このときに演奏されたのが「王宮の花火の音楽」です.

このときに演奏されたのが「王宮の花火の音楽」です. ドイツ的な堂々たる演奏です.ところで,CDは約4000枚を作曲家別にラックに収めており,バッハの次がヘンデルなのですが,なんと「メサイア」のCD1組しか見あたらないのです.”ちょっと変デル”と思ってあちこち探し回ったら,ありました

ドイツ的な堂々たる演奏です.ところで,CDは約4000枚を作曲家別にラックに収めており,バッハの次がヘンデルなのですが,なんと「メサイア」のCD1組しか見あたらないのです.”ちょっと変デル”と思ってあちこち探し回ったら,ありました 別コーナーの2重になっているラックの奥にヘンデルが13枚潜んでいました.バッハ・コレギウム・ジャパンによる「メサイア」を入れても15枚しかありません

別コーナーの2重になっているラックの奥にヘンデルが13枚潜んでいました.バッハ・コレギウム・ジャパンによる「メサイア」を入れても15枚しかありません モーツアルト700枚,ベートーヴェン320枚,ブラームス250枚,マーラー250枚に比べ,あまりの少なさに愕然としました

モーツアルト700枚,ベートーヴェン320枚,ブラームス250枚,マーラー250枚に比べ,あまりの少なさに愕然としました

聴いたのは”CDの百科事典”NAXOSレーベルのCDです.ハンガリーの演奏家たちによる演奏らしいのですが,英語ではないので演奏家の名前が読めません

聴いたのは”CDの百科事典”NAXOSレーベルのCDです.ハンガリーの演奏家たちによる演奏らしいのですが,英語ではないので演奏家の名前が読めません

防災センターに新たに加わった若手隊員の新人歓迎会というわけです

防災センターに新たに加わった若手隊員の新人歓迎会というわけです 何の話をしたのかまったく覚えていません

何の話をしたのかまったく覚えていません

2008年10月に双葉社から単行本が出され、今回、文庫本として発売されました。著者は「ストロベリーナイト」や「ジウ」などの警察小説でお馴染みの小説家です

2008年10月に双葉社から単行本が出され、今回、文庫本として発売されました。著者は「ストロベリーナイト」や「ジウ」などの警察小説でお馴染みの小説家です

を贈ることにしました。まあ、どうせ1日で飲みきってしまうことはサケられないでしょうが

を贈ることにしました。まあ、どうせ1日で飲みきってしまうことはサケられないでしょうが

ような現実とは微妙に異なる不思議な1984年を「1Q84年」と名付けます。 ジョージ・オーウェルは「1984年」に独裁者ビッグ・ブラザーを登場させましたが、村上は「1Q84]にリトル・ピープルを登場させています。このリトル・ピープルとは何者なのか

ような現実とは微妙に異なる不思議な1984年を「1Q84年」と名付けます。 ジョージ・オーウェルは「1984年」に独裁者ビッグ・ブラザーを登場させましたが、村上は「1Q84]にリトル・ピープルを登場させています。このリトル・ピープルとは何者なのか この小説のカギを握る存在ですが、その正体はいまのところ分かりません

この小説のカギを握る存在ですが、その正体はいまのところ分かりません

で、洋風の前菜が出たかと思うと、刺身がでてきて、今度は牛フィレ・ステーキ、そして寿司・・・・・・と和と洋が交互に出てきました。ビール

で、洋風の前菜が出たかと思うと、刺身がでてきて、今度は牛フィレ・ステーキ、そして寿司・・・・・・と和と洋が交互に出てきました。ビール 肉の時は赤ワイン

肉の時は赤ワイン を飲んでと、かなりの量を飲みました。

を飲んでと、かなりの量を飲みました。

ゲストは役所広司でした。阿川佐和子さんのインタビューには毎回感心します。おもしろいエピソードを次々とゲストから引き出して飽きさせません。中味の充実した30分です

ゲストは役所広司でした。阿川佐和子さんのインタビューには毎回感心します。おもしろいエピソードを次々とゲストから引き出して飽きさせません。中味の充実した30分です それから自転車で整骨院に行ってマッサージをしてもらい、帰りがけに買い物をして帰ってきました。久しぶりにビーフシチューを作りました。今日の日曜は甥っ子の結婚式に出席するため埼玉県狭山市まで出かけるので、土曜の午後はモーツアルトのカルテットを聴きながら村上春樹の「1Q84」を読んだりして過ごしました

それから自転車で整骨院に行ってマッサージをしてもらい、帰りがけに買い物をして帰ってきました。久しぶりにビーフシチューを作りました。今日の日曜は甥っ子の結婚式に出席するため埼玉県狭山市まで出かけるので、土曜の午後はモーツアルトのカルテットを聴きながら村上春樹の「1Q84」を読んだりして過ごしました ヤミクモに探したわけではないでしょうが、どでかいクモを何匹も集めてきたのでしょうね。クモの糸の弦によるヴァイオリンの演奏を是非一度聴いてみたいですね

ヤミクモに探したわけではないでしょうが、どでかいクモを何匹も集めてきたのでしょうね。クモの糸の弦によるヴァイオリンの演奏を是非一度聴いてみたいですね ホールはいわゆる小ホールですが、現代感覚のデザインによるモダンなホールです。難を言えばホワイエが狭いということでしょうか

ホールはいわゆる小ホールですが、現代感覚のデザインによるモダンなホールです。難を言えばホワイエが狭いということでしょうか を形成していることに気付きます。冒頭主題は主和音のアルぺジョで駆け上がったかと思うとは半音階で下がってきます。・・・・・・・・つまりこの曲では、最初に高く上がった

を形成していることに気付きます。冒頭主題は主和音のアルぺジョで駆け上がったかと思うとは半音階で下がってきます。・・・・・・・・つまりこの曲では、最初に高く上がった のち躊躇しつつ、或いは何か失意のうちに降りてくる

のち躊躇しつつ、或いは何か失意のうちに降りてくる

評論家・小林秀雄が書いた「モオツァルト」の中に次のようなくだりがあります

評論家・小林秀雄が書いた「モオツァルト」の中に次のようなくだりがあります