31日(金)。月末を迎えたので、恒例により5月の3つの目標の実績をご報告します ①クラシック・コンサート=19回、②映画鑑賞=12本、読書=9冊でした

①クラシック・コンサート=19回、②映画鑑賞=12本、読書=9冊でした ただし、②はNetflixで観た「ミッション・インポシブル:デッド・レコニング」と「三体」(全8話)を含みます。①は5月の3連休の「ラ・フォル・ジュルネ音楽祭」(6公演)が大きな割合を占めました

ただし、②はNetflixで観た「ミッション・インポシブル:デッド・レコニング」と「三体」(全8話)を含みます。①は5月の3連休の「ラ・フォル・ジュルネ音楽祭」(6公演)が大きな割合を占めました

ということで、わが家に来てから今日で3426日目を迎えビートルズのジョン・レノンが1960年代に使用した12弦のアコースティックギターが、米ニューヨークで29日競売にかけられ、285万7500ドル(約4億5千万円)で落札された というニュースを見て感想を述べるモコタロです

落札した気持ちは? 抱きしめたい! 誰のために演奏したい? From me to you

昨日、夕食に「青椒肉絲」「生野菜とアボカドのサラダ」「舞茸の味噌汁」を作りました 青椒肉絲を作ったのは、先日のカレー用の牛肉が余ったので早めに使おうと思ったからです

青椒肉絲を作ったのは、先日のカレー用の牛肉が余ったので早めに使おうと思ったからです

昨夜、新国立劇場「オペラパレス」でモーツアルト「コジ・ファン・トゥッテ」初日公演を観ました 出演はフィオルディリージ=セレーナ・ガンベロー二、ドラべッラ=ダニエラ・ピー二、フェルランド=ホエル・プリエト、グリエルモ=大西宇宙、デスピーナ=九嶋香奈枝、ドン・アルフォンソ=フィリッポ・モラーチェ。合唱=新国立劇場合唱団、管弦楽=東京フィル、指揮=飯森範親、演出=ダミアーノ・ミキエレットです

出演はフィオルディリージ=セレーナ・ガンベロー二、ドラべッラ=ダニエラ・ピー二、フェルランド=ホエル・プリエト、グリエルモ=大西宇宙、デスピーナ=九嶋香奈枝、ドン・アルフォンソ=フィリッポ・モラーチェ。合唱=新国立劇場合唱団、管弦楽=東京フィル、指揮=飯森範親、演出=ダミアーノ・ミキエレットです

「コジ・ファン・トゥッテ、または恋人たちの学校」はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)がダ・ポンテの台本により1789年から90年にかけて作曲し、1790年にウィーンのブルク劇場で初演された全2幕から成るオペラ・ブッファです

青年士官のグリエルモとフェルランドは、美しい姉妹フィオルディリージとドラベッラとそれぞれ婚約している 2人は哲学者ドン・アルフォンソにそそのかされ、恋人の貞節について賭けをすることになる

2人は哲学者ドン・アルフォンソにそそのかされ、恋人の貞節について賭けをすることになる 2人は出征するフリをして偽りの別れを演じた後、外国人に変装して姉妹を口説く

2人は出征するフリをして偽りの別れを演じた後、外国人に変装して姉妹を口説く 最初は抵抗する姉妹だったが、次第に心が揺らぎ始め、ドラベッラがグリエルモに、さらにフィオルディリージもフェランドに口説き落とされてしまう

最初は抵抗する姉妹だったが、次第に心が揺らぎ始め、ドラベッラがグリエルモに、さらにフィオルディリージもフェランドに口説き落とされてしまう 入れ替わった2組のカップルの結婚式が行われるところに、出征した2人の帰還が告げられる

入れ替わった2組のカップルの結婚式が行われるところに、出征した2人の帰還が告げられる

私が新国立オペラの「コジ・ファン・トゥッテ」を観るのは2005年、2006年、2011年、2013年に次いで今回が5度目です また、ダミアーノ・ミキエレットによる演出で観るのは3度目です

また、ダミアーノ・ミキエレットによる演出で観るのは3度目です

ミキエレットによる演出は、舞台を現代のキャンプ場に置き換えています 彼の意図は、舞台を開放的なキャンプ場にすることによって、男女2組の”とりかえばや物語”にリアリティーを持たせることです

彼の意図は、舞台を開放的なキャンプ場にすることによって、男女2組の”とりかえばや物語”にリアリティーを持たせることです 彼の演出の大きな特徴は、回転舞台を有効に使ったスピーディーな場面転換により、ストーリーの流れを途切れさせないことです

彼の演出の大きな特徴は、回転舞台を有効に使ったスピーディーな場面転換により、ストーリーの流れを途切れさせないことです 登場人物が歌っている最中に舞台が回転し、歌い終わると次の場面に移っているケースも少なくありません

登場人物が歌っている最中に舞台が回転し、歌い終わると次の場面に移っているケースも少なくありません このため歌(ソロ、重唱)もレチタティーヴォも途切れることなく続きます

このため歌(ソロ、重唱)もレチタティーヴォも途切れることなく続きます まさに「ノンストップ・アンサンブル・オペラ」です

まさに「ノンストップ・アンサンブル・オペラ」です

フィオルディリージ役のセレーナ・ガンベロー二はイタリア出身のソプラノです Aslicoコンクールに優勝し、ロンバルディアの「愛の妙薬」アディーナ、「ウェルテル」ソフィーでデビュー

Aslicoコンクールに優勝し、ロンバルディアの「愛の妙薬」アディーナ、「ウェルテル」ソフィーでデビュー 幅広いレパートリーでイタリア各地の歌劇場や音楽祭を中心に歌っています

幅広いレパートリーでイタリア各地の歌劇場や音楽祭を中心に歌っています 美しく卓越したヴォイスコントロールによって、ソロも重唱も完璧に歌い上げ、聴衆を魅了しました

美しく卓越したヴォイスコントロールによって、ソロも重唱も完璧に歌い上げ、聴衆を魅了しました

ドラべッラ役のダニエラ・ピー二はイタリア出身のメゾソプラノです ボローニャ大学で音楽史を専攻し、モデナで声楽を学び、イタリアの歌劇場を中心に歌っています

ボローニャ大学で音楽史を専攻し、モデナで声楽を学び、イタリアの歌劇場を中心に歌っています 深みのある魅力的な声で姉より積極的なドラベッラを歌い上げました

深みのある魅力的な声で姉より積極的なドラベッラを歌い上げました

フェルランド役のホエル・プリエトはスペイン出身、プエルトリコ育ちのテノールです 2008年オペラリアコンクールに満場一致で優勝し、国際的に活躍しています

2008年オペラリアコンクールに満場一致で優勝し、国際的に活躍しています リリカルな魅力的な歌唱により聴衆を魅了しました

リリカルな魅力的な歌唱により聴衆を魅了しました

グリエルモ役の大西宇宙は武蔵野音大・大学院、ジュリアード音楽院卒業のバリトンです シカゴ・リリック・オペラで研鑽を積み、50以上の公演に出演。国内外の歌劇場で活躍しています

シカゴ・リリック・オペラで研鑽を積み、50以上の公演に出演。国内外の歌劇場で活躍しています よく声が通り、演技力も十分で、世界に通用するバリトンであることを証明しました

よく声が通り、演技力も十分で、世界に通用するバリトンであることを証明しました

デスピーナ役の九嶋香奈枝は東京藝大卒。新国立劇場オペラ研修所第4期修了のソプラノです 文化庁派遣在外研修員としてミラノに留学。新国立オペラ、二期会を中心に活躍しています

文化庁派遣在外研修員としてミラノに留学。新国立オペラ、二期会を中心に活躍しています 美しく良く通る声で、コケティッシュなデスピーナを魅力的に歌い演じました

美しく良く通る声で、コケティッシュなデスピーナを魅力的に歌い演じました

ドン・アルフォンソ役のフィリッポ・モラーチェはナポリ出身のバリトンです サレルノ音楽院卒。イタリアの歌劇場を中心に歌っています

サレルノ音楽院卒。イタリアの歌劇場を中心に歌っています 哲学者という雰囲気ではありませんでしたが、狂言回し役を見事に歌い演じました。第1幕の姉妹との三重唱は素晴らしかった

哲学者という雰囲気ではありませんでしたが、狂言回し役を見事に歌い演じました。第1幕の姉妹との三重唱は素晴らしかった

三重唱と言えば、このオペラはソロのアリアはもちろんのこと、二重唱、三重唱、四重唱といったアンサンブルの歌唱が素晴らしいのが大きな特徴です 歴史に残る数多くのオペラの中でアンサンブルが最も素晴らしいのはどれか?と問われたら、躊躇なく「コジ・ファン・トゥッテ」と答えます

歴史に残る数多くのオペラの中でアンサンブルが最も素晴らしいのはどれか?と問われたら、躊躇なく「コジ・ファン・トゥッテ」と答えます

新国立劇場合唱団は、2人の青年士官が(偽の)出征の際の合唱をはじめ、力強く素晴らしいコーラスを聴かせてくれました

飯森範親指揮東京フィルは歌手に寄り添いながら、それぞれの登場人物の心理を表すかのように雄弁に歌っていました

ミキエレットの演出で他の演出と違って面白かったのは、第2幕終盤で2組の(偽りの)結婚式を挙げたとき、デスピーナがポラロイド・カメラでそれぞれのカップルを写しますが、その写真がもとで姉妹が別の男たちと結婚式を挙げたことがバレてしまうという演出です さらに第2幕のラストは、普通の演出では本当の結婚式を挙げて「めでたしめでたし」で終わるところが、賭けで負けた青年士官の2人、罠にハマった姉妹が怒り狂ってバラバラの方向に走り去り、アルフォンソにいいように利用されたデスピーナも怒って偽の結婚証書(?)を破ってアルフォンソに投げつけて去っていく、という演出になっています

さらに第2幕のラストは、普通の演出では本当の結婚式を挙げて「めでたしめでたし」で終わるところが、賭けで負けた青年士官の2人、罠にハマった姉妹が怒り狂ってバラバラの方向に走り去り、アルフォンソにいいように利用されたデスピーナも怒って偽の結婚証書(?)を破ってアルフォンソに投げつけて去っていく、という演出になっています つまり、アルフォンソ以外、誰もこの結末に納得していないという演出なのです

つまり、アルフォンソ以外、誰もこの結末に納得していないという演出なのです これを見て私は、「男も女も みんな こうしたもの」が結論ではないか、と思いました

これを見て私は、「男も女も みんな こうしたもの」が結論ではないか、と思いました

ところで、プログラム冊子(1200円)に岡田暁生氏が「作品ノート」を概要次のように書いています

「『コジ・ファン・トゥッテ』はパートナー交換の物語の集大成である ただし『コジ』のストーリーを、現実にはあり得ないロココ風のたわいないお遊びと考えてはいけない

ただし『コジ』のストーリーを、現実にはあり得ないロココ風のたわいないお遊びと考えてはいけない 『コジ』ではソプラノ(フィオルディリージ)とバリトン(グリエルモ)、メゾソプラノ(ドラベッラ)とテノール(フェルランド)が『もともと』カップルであることに注目しよう

『コジ』ではソプラノ(フィオルディリージ)とバリトン(グリエルモ)、メゾソプラノ(ドラベッラ)とテノール(フェルランド)が『もともと』カップルであることに注目しよう 通常オペラでは、テノールとソプラノが貴族のカップル、バリトンとメゾが庶民のカップルを演じるのが定石だ

通常オペラでは、テノールとソプラノが貴族のカップル、バリトンとメゾが庶民のカップルを演じるのが定石だ つまり『コジ』のカップルは、もともとねじれて身分を越境している

つまり『コジ』のカップルは、もともとねじれて身分を越境している そしてパートナーを交換することで、逆説的に通常のカップルに戻っているのだ

そしてパートナーを交換することで、逆説的に通常のカップルに戻っているのだ しかし最後の最後に、元のカップルに戻ってハッピーエンドとなることで、身分のねじれもまた再び復活する・・・幾重にもひねられたアイロニーだ

しかし最後の最後に、元のカップルに戻ってハッピーエンドとなることで、身分のねじれもまた再び復活する・・・幾重にもひねられたアイロニーだ 」

」

「なるほど、そういう視点もあるか 」と一瞬思いましたが、「ちょっと待てよ

」と一瞬思いましたが、「ちょっと待てよ 」と疑問が湧きました。この2組のカップルを「貴族」と「庶民」でくくることはできないのではないか、と思ったのです

」と疑問が湧きました。この2組のカップルを「貴族」と「庶民」でくくることはできないのではないか、と思ったのです つまり、グリエルモもフェルランドも同じ「士官」という階級であり、フィオルディリージとドラベッラは実の「姉妹」です

つまり、グリエルモもフェルランドも同じ「士官」という階級であり、フィオルディリージとドラベッラは実の「姉妹」です 男女とも、どちらかが「貴族」でどちらかが「庶民」であるとは考えられないのではないか、と思うのですが いかがでしょうか

男女とも、どちらかが「貴族」でどちらかが「庶民」であるとは考えられないのではないか、と思うのですが いかがでしょうか

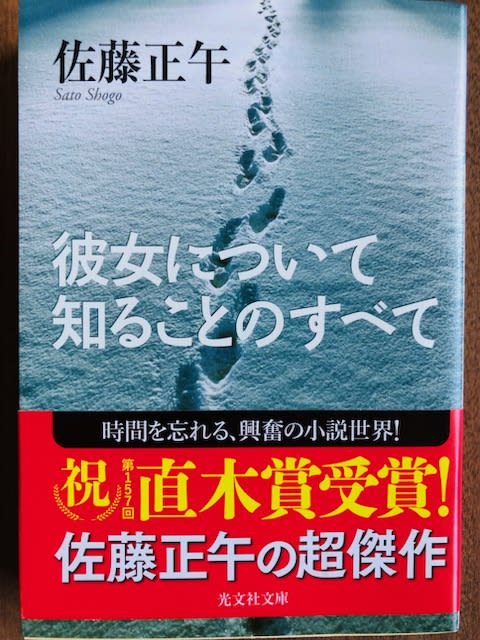

自分は誰がその金額を漏らしたのかをずっと考えてきた

自分は誰がその金額を漏らしたのかをずっと考えてきた その女性とは同じ路地に住む10軒の中の1軒で暮らす祖母だった

その女性とは同じ路地に住む10軒の中の1軒で暮らす祖母だった 昭子が脱走したもう一つの理由は、脱走に協力してくれた峠坂さんから、神戸にいる娘に手紙を届けてほしいと頼まれたからです

昭子が脱走したもう一つの理由は、脱走に協力してくれた峠坂さんから、神戸にいる娘に手紙を届けてほしいと頼まれたからです 結局この手紙は、昭子の学校時代の同級生で10軒の中の1軒で年老いた母親と暮らす・真下に託され、届けられます

結局この手紙は、昭子の学校時代の同級生で10軒の中の1軒で年老いた母親と暮らす・真下に託され、届けられます 親の心配をよそに、彼らは彼らなりに必死に考え、必死に生きていることが伝わってきます

親の心配をよそに、彼らは彼らなりに必死に考え、必死に生きていることが伝わってきます

さて、何でしょう

さて、何でしょう

」とコメントしてありました

」とコメントしてありました

ベストセラーとなった「三千円の使い方」ほか著書多数

ベストセラーとなった「三千円の使い方」ほか著書多数

であり、日本酒

であり、日本酒 です。行く先々の店で出てくる料理のどれもが美味しそうです

です。行く先々の店で出てくる料理のどれもが美味しそうです それぞれの店は実在の店舗をモデルにしていると思われますが、「それ、どこにあるの? 教えて

それぞれの店は実在の店舗をモデルにしていると思われますが、「それ、どこにあるの? 教えて 」と言いたくなるような魅力的なお店が登場します

」と言いたくなるような魅力的なお店が登場します

それ以来、彼女はそのことが頭から離れなくなり、世界一周クルージングの費用を貯めるため節約に励む

それ以来、彼女はそのことが頭から離れなくなり、世界一周クルージングの費用を貯めるため節約に励む

楽器の話では、ヴァイオリンのストラディヴァリウスは22年のオークションで20億円で落札されたこと、弓は最も高価なものは1000万円もするという事実にも驚きました

楽器の話では、ヴァイオリンのストラディヴァリウスは22年のオークションで20億円で落札されたこと、弓は最も高価なものは1000万円もするという事実にも驚きました また、オーボエ奏者は、湿度により楽器の音が変わるので、リードを削って何本も準備しなければならないのが大変であると語っていました

また、オーボエ奏者は、湿度により楽器の音が変わるので、リードを削って何本も準備しなければならないのが大変であると語っていました

エピローグでは、交響曲第7番の成功によりようやく作曲家として認められたブルックナーだったが、ハンスリックからの厳しい批評が続き、指揮者は長すぎる交響曲の一部カットを求め、ブルックナーはそれに従わざるを得なかったこと。しかし、いつの日か原典版を未来の聴衆が認めることになるだろうという希望が描かれています

エピローグでは、交響曲第7番の成功によりようやく作曲家として認められたブルックナーだったが、ハンスリックからの厳しい批評が続き、指揮者は長すぎる交響曲の一部カットを求め、ブルックナーはそれに従わざるを得なかったこと。しかし、いつの日か原典版を未来の聴衆が認めることになるだろうという希望が描かれています 私がブルックナーの交響曲のコンサートで初めて男子トイレに長蛇の列ができると認識したのは、40年近く前のことです

私がブルックナーの交響曲のコンサートで初めて男子トイレに長蛇の列ができると認識したのは、40年近く前のことです ブルックナー公演に限らず見られる光景ですが、ブルックナーの場合はほぼ必ず見られる光景です

ブルックナー公演に限らず見られる光景ですが、ブルックナーの場合はほぼ必ず見られる光景です 文庫本全体がビニールで覆われていて 中を立ち読みすることができません

文庫本全体がビニールで覆われていて 中を立ち読みすることができません

「昨夜はコンサートを聴いて~」とか「昨日は映画を観て~」とか先生に言ったことはありません

「昨夜はコンサートを聴いて~」とか「昨日は映画を観て~」とか先生に言ったことはありません 」とキツイ忠告を受けることが火を見るよりも明らかだからです

」とキツイ忠告を受けることが火を見るよりも明らかだからです

この作品は、もともと「2台のピアノのためのソナタ」として作曲されましたが、ブラームスは満足できず、交響曲に改作しようとしましたが 行き詰まり、最終的にピアノ協奏曲として完成させたーという経緯があります

この作品は、もともと「2台のピアノのためのソナタ」として作曲されましたが、ブラームスは満足できず、交響曲に改作しようとしましたが 行き詰まり、最終的にピアノ協奏曲として完成させたーという経緯があります

よほど気持ちが良かったのか、隣席の定期会員らしい女性が舟をこいでいます

よほど気持ちが良かったのか、隣席の定期会員らしい女性が舟をこいでいます とぶつけては 我に返っていました

とぶつけては 我に返っていました

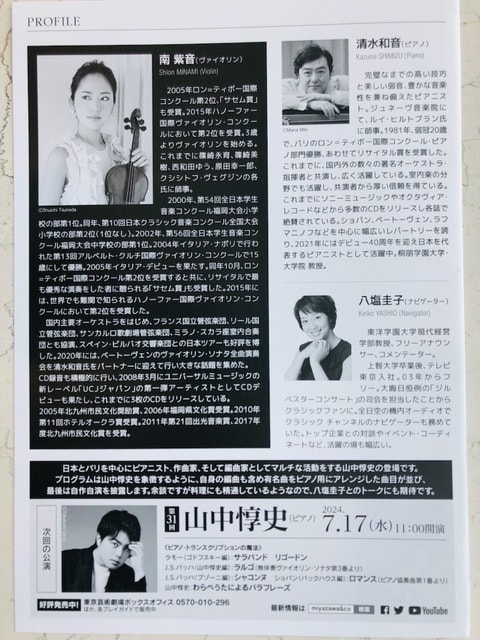

この日のプログラムについて尋ねられると南は、「民俗色豊かな曲を選びました

この日のプログラムについて尋ねられると南は、「民俗色豊かな曲を選びました

1度に3キロ食べるのは相当の量だと思いますが、ゲージュツカってよく食べるんですね。驚きました

1度に3キロ食べるのは相当の量だと思いますが、ゲージュツカってよく食べるんですね。驚きました 騙されたと思って、今度トライしてみようと思います

騙されたと思って、今度トライしてみようと思います