31日(金)。月日の流れは速いもので10月も今日で終わりです。わが家に来てから34日目を迎えたモコタロです

ねえねえ おそうじ まだおわんないの? 早くここから出して!

閑話休題

閑話休題

昨日お昼頃、当ビル1階のタバコ売店前の喫煙コーナーのゴミ箱から煙が出ているのを売店のN氏が発見、その場で消火しました たまたまタバコを吸いに行った当社のK君がその話を聞きつけ、私の耳に情報が入りました。さっそく当社の幹部に報告のうえ消防署に通報しました

たまたまタバコを吸いに行った当社のK君がその話を聞きつけ、私の耳に情報が入りました。さっそく当社の幹部に報告のうえ消防署に通報しました しばらくすると丸の内消防署から5名の担当官が来館し実地検分を行いました。その後、丸の内警察署からも8名の担当官が来館し事情聴取を行いました

しばらくすると丸の内消防署から5名の担当官が来館し実地検分を行いました。その後、丸の内警察署からも8名の担当官が来館し事情聴取を行いました 当ビルの防火防災管理者である私も、自宅の住所から携帯電話番号、生年月日に至るまで事細かく聞かれました。検分中に”西新橋で火災発生”という情報が入ってきたため、消防署員は一人を残して消防自動車に乗って出動してしまったので、彼らの帰りを待たなくてはなりませんでした

当ビルの防火防災管理者である私も、自宅の住所から携帯電話番号、生年月日に至るまで事細かく聞かれました。検分中に”西新橋で火災発生”という情報が入ってきたため、消防署員は一人を残して消防自動車に乗って出動してしまったので、彼らの帰りを待たなくてはなりませんでした 検分によると、ゴミ箱の底に敷かれていた新聞紙が燃えた跡があったが、タバコの吸い殻は発見できなかった。しかしゴミ箱の上の部分が灰皿になっていることから、タバコの火だねが落ちて燻った可能性が高いということでした

検分によると、ゴミ箱の底に敷かれていた新聞紙が燃えた跡があったが、タバコの吸い殻は発見できなかった。しかしゴミ箱の上の部分が灰皿になっていることから、タバコの火だねが落ちて燻った可能性が高いということでした 当社の古株社員に聞いてみたら、ゴミ箱から煙が出たボヤ騒ぎは前代未聞とのことでした。喫煙コーナーは当ビルのテナント関係者はもちろんのこと、他のビルからもかなりの数の人が喫煙に来館します。どこの誰が火種を落としたのか分かりませんが、十分に気を付けてほしいと思います

当社の古株社員に聞いてみたら、ゴミ箱から煙が出たボヤ騒ぎは前代未聞とのことでした。喫煙コーナーは当ビルのテナント関係者はもちろんのこと、他のビルからもかなりの数の人が喫煙に来館します。どこの誰が火種を落としたのか分かりませんが、十分に気を付けてほしいと思います 今回はたまたま昼間の時間帯で、売店のN氏が居合わせたので大火に至らずに済みましたが、夜間だったらどうだったか、と考えると恐ろしくなります

今回はたまたま昼間の時間帯で、売店のN氏が居合わせたので大火に至らずに済みましたが、夜間だったらどうだったか、と考えると恐ろしくなります 対応策を検討した結果、ゴミ箱と灰皿を別々にして設置することにしました

対応策を検討した結果、ゴミ箱と灰皿を別々にして設置することにしました 皆さま、タバコは所定の場所でマナーを守って吸いましょう。くれぐれも火種を灰皿の外に落とさないようお願いします

皆さま、タバコは所定の場所でマナーを守って吸いましょう。くれぐれも火種を灰皿の外に落とさないようお願いします

閑話休題

閑話休題

昨日の朝日朝刊・国際面に「壁崩壊から25年なお格差 統一ドイツは今(上)」という記事が載っていました。超約すると

「東西冷戦の象徴だった『ベルリンの壁』が崩壊して、11月9日で25年の節目を迎える 東西のドイツ市民がツルハシで壁をたたき、歓喜に沸いたあの日から四半世紀。敗戦国から欧州の盟主に生まれ変わっても、分断が生んだ格差のひずみの古傷が今もうずく

東西のドイツ市民がツルハシで壁をたたき、歓喜に沸いたあの日から四半世紀。敗戦国から欧州の盟主に生まれ変わっても、分断が生んだ格差のひずみの古傷が今もうずく 昨年春、約320キロの上空で国際宇宙ステーションから撮影されたベルリン市街の夜景がネット上で話題になった。ブランデンブルク門等から放射状に広がった街の東半分が黄色に、西半分が白く輝き、くっきりと分かれて見えたからだ

昨年春、約320キロの上空で国際宇宙ステーションから撮影されたベルリン市街の夜景がネット上で話題になった。ブランデンブルク門等から放射状に広がった街の東半分が黄色に、西半分が白く輝き、くっきりと分かれて見えたからだ 撮影したカナダ人宇宙飛行士と交流があるドイツの物理学者は語る。『西側の白い光は蛍光灯やガス灯、東側の黄色はナトリウム灯の光。実際の壁はなくなっても、光が今も、ベルリンを東西に隔てている』。東ではガス灯よりも安価なナトリウム灯が使われるようになっていった。『光の壁』は今も残る東西の違いを映し出しているかのようだ」

撮影したカナダ人宇宙飛行士と交流があるドイツの物理学者は語る。『西側の白い光は蛍光灯やガス灯、東側の黄色はナトリウム灯の光。実際の壁はなくなっても、光が今も、ベルリンを東西に隔てている』。東ではガス灯よりも安価なナトリウム灯が使われるようになっていった。『光の壁』は今も残る東西の違いを映し出しているかのようだ」

この記事を読んで思い出したことが2つあります。一つは1989年の11月に壁が崩壊した翌々年の1991年1月に「欧州新聞労務事情視察団」に同行して訪れたドイツの新聞社で聞いた話です ディ・ヴェルトという新聞社を訪れた際、視察団メンバーが同社の幹部に「東西統一から1年以上経ちましたが、西側の新聞は東側に行き渡っているのですか?」と質問したのに対し、幹部は「まだまだこれからです」と答えていました。当時は経済格差も相当あったはずですから、さもありなん、という印象を持ちました

ディ・ヴェルトという新聞社を訪れた際、視察団メンバーが同社の幹部に「東西統一から1年以上経ちましたが、西側の新聞は東側に行き渡っているのですか?」と質問したのに対し、幹部は「まだまだこれからです」と答えていました。当時は経済格差も相当あったはずですから、さもありなん、という印象を持ちました

もう一つ思い出したのは、崩壊したベルリンの壁の破片が付録で付いてきたCDの話です ドイツグラモフォンから発売されたベートーヴェンの第9交響曲のライブCD(1989年12月25日。ベルリン)で、レナード・バーンスタインが指揮をとり、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団、ニューヨーク・フィル、パリ管弦楽団などの有志による寄せ集め集団が演奏しています

ドイツグラモフォンから発売されたベートーヴェンの第9交響曲のライブCD(1989年12月25日。ベルリン)で、レナード・バーンスタインが指揮をとり、ドレスデン国立歌劇場管弦楽団、ニューヨーク・フィル、パリ管弦楽団などの有志による寄せ集め集団が演奏しています 2枚組の分厚いCDジャケットの右上の片隅に小さな小窓があり、その中に”ツルハシで壁を叩いた”破片が納められています。数量限定とのことで、CDの左下に通し番号が書かれています。貴重な”お宝”なので未だに破片を取り出して見ておらず、CDも聴いていません。CDもこうなると”骨董品”ですね

2枚組の分厚いCDジャケットの右上の片隅に小さな小窓があり、その中に”ツルハシで壁を叩いた”破片が納められています。数量限定とのことで、CDの左下に通し番号が書かれています。貴重な”お宝”なので未だに破片を取り出して見ておらず、CDも聴いていません。CDもこうなると”骨董品”ですね

これは「NHK音楽祭2014」の一環として挙行されたものです。プログラムは①シューベルト「交響曲第6番ハ長調」、②マーラー「交響曲第5番嬰ハ短調」です

これは「NHK音楽祭2014」の一環として挙行されたものです。プログラムは①シューベルト「交響曲第6番ハ長調」、②マーラー「交響曲第5番嬰ハ短調」です

公演に先立って、奥田佳道氏によるプレ・トークがありました

公演に先立って、奥田佳道氏によるプレ・トークがありました

イスラエル・フィルの前身であるパレスチナ交響楽団が誕生したのは1936年でした。本日の演奏曲目はシューベルトの交響曲第6番とマーラーの交響曲第5番ですが、シューベルトの方は、名曲にも関わらず演奏会で滅多に取り上げられません

イスラエル・フィルの前身であるパレスチナ交響楽団が誕生したのは1936年でした。本日の演奏曲目はシューベルトの交響曲第6番とマーラーの交響曲第5番ですが、シューベルトの方は、名曲にも関わらず演奏会で滅多に取り上げられません この第6番にはベートーベンとロッシーニの影響が垣間見られます。さて、それはどの部分でしょうか。お聴きになってご判断ください

この第6番にはベートーベンとロッシーニの影響が垣間見られます。さて、それはどの部分でしょうか。お聴きになってご判断ください 一方、マーラーの第5番は、本日のメイン・プログラムです

一方、マーラーの第5番は、本日のメイン・プログラムです 第4楽章『アダージェット』はヴィスコンティ監督の映画『ヴェニスに死す』で全編を通して流れていました

第4楽章『アダージェット』はヴィスコンティ監督の映画『ヴェニスに死す』で全編を通して流れていました ”世界一の弦”と評価されるイスラエル・フィルの魅力が十分生かされる演奏になると思います。5つの楽章から成りますが、マーラーは第1・第2楽章を第1部、第3楽章を第2部、第4・第5楽章を第3部として書きました。第1楽章冒頭でトランペットを吹くのはメルターさんです。また第3楽章でホルンの独奏をするのはコックスさんです。彼はヨーロッパ各地で開かれる演奏会ではひっぱりだこの人です

”世界一の弦”と評価されるイスラエル・フィルの魅力が十分生かされる演奏になると思います。5つの楽章から成りますが、マーラーは第1・第2楽章を第1部、第3楽章を第2部、第4・第5楽章を第3部として書きました。第1楽章冒頭でトランペットを吹くのはメルターさんです。また第3楽章でホルンの独奏をするのはコックスさんです。彼はヨーロッパ各地で開かれる演奏会ではひっぱりだこの人です 」

」

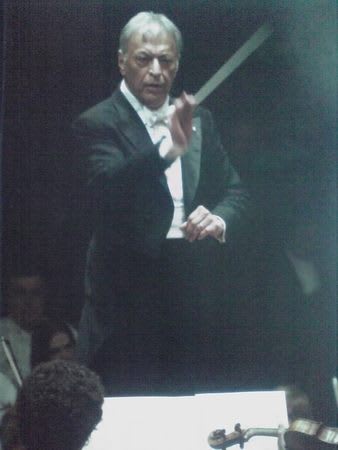

まるでウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートのようです。ステージの左右、会場のそこかしこにテレビカメラがスタンバイしています

まるでウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートのようです。ステージの左右、会場のそこかしこにテレビカメラがスタンバイしています 大きな拍手の中、オケのメンバーが登場します。態勢は左奥にコントラバス、前に第1ヴァイオリン、右にチェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対向配置をとります。弦楽器に日本人らしき女性が2~3人見受けられます。プログラムに掲載されているメンバー表には日本人の名前はないので客員奏者でしょう

大きな拍手の中、オケのメンバーが登場します。態勢は左奥にコントラバス、前に第1ヴァイオリン、右にチェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対向配置をとります。弦楽器に日本人らしき女性が2~3人見受けられます。プログラムに掲載されているメンバー表には日本人の名前はないので客員奏者でしょう

メータがゆったりとした足取りで指揮台に向かいます。タクトが振られ第1楽章が始まります。この楽章はハイドン風とでも言いましょうか。シューベルト特有の同じメロディーが執拗に繰り返されます

メータがゆったりとした足取りで指揮台に向かいます。タクトが振られ第1楽章が始まります。この楽章はハイドン風とでも言いましょうか。シューベルト特有の同じメロディーが執拗に繰り返されます ”弦のイスラエル~”と言われ、もちろん弦楽器の音色は美しいのですが、フルートもオーボエも素晴らしい演奏をします

”弦のイスラエル~”と言われ、もちろん弦楽器の音色は美しいのですが、フルートもオーボエも素晴らしい演奏をします ”弦”だけではありません。第3楽章「スケルツォ」は極めてベートーヴェン風だと感じました

”弦”だけではありません。第3楽章「スケルツォ」は極めてベートーヴェン風だと感じました 「ブラボー」の「ボー」しか聴こえないので、私は彼のことを「ノーブラの某さん」と呼んでいます。休憩時間に顔を確認しました

「ブラボー」の「ボー」しか聴こえないので、私は彼のことを「ノーブラの某さん」と呼んでいます。休憩時間に顔を確認しました 私が行くコンサートで時々お見受けします。嗜好が似ているのかも知れません

私が行くコンサートで時々お見受けします。嗜好が似ているのかも知れません

コンマスが代わりました。メータが登場し、トランペットに合図を送ります。メルター氏が”葬送のテーマ”を高らかに奏で、大交響曲の始まりを告げます

コンマスが代わりました。メータが登場し、トランペットに合図を送ります。メルター氏が”葬送のテーマ”を高らかに奏で、大交響曲の始まりを告げます この美しいメロディーを聴きながら、以前(相当昔)ここNHKホールでロシアの巨匠スヴェトラーノフ(故人)がN響を指揮してこの曲を演奏した時のことを思い出しました

この美しいメロディーを聴きながら、以前(相当昔)ここNHKホールでロシアの巨匠スヴェトラーノフ(故人)がN響を指揮してこの曲を演奏した時のことを思い出しました 指揮をしていたスヴェトラーノフは気が付かなかったでしょうが、楽員たちは上空を見上げていました。あの蝶々は何だったのでしょうか?きっと長調だったのでしょうね

指揮をしていたスヴェトラーノフは気が付かなかったでしょうが、楽員たちは上空を見上げていました。あの蝶々は何だったのでしょうか?きっと長調だったのでしょうね

」と叫びたくなります。マーラーの音楽にはすべてがある。混迷の時代こそマーラーは聴かれる音楽だ

」と叫びたくなります。マーラーの音楽にはすべてがある。混迷の時代こそマーラーは聴かれる音楽だ

がステージに押し寄せました。メータはトランペットとホルンを真っ先に立たせ、ついで他の管楽器奏者を立たせます。そして弦楽器の首席と握手をしますが、なぜか第1ヴァイオリンの2人の首席とは握手をしません

がステージに押し寄せました。メータはトランペットとホルンを真っ先に立たせ、ついで他の管楽器奏者を立たせます。そして弦楽器の首席と握手をしますが、なぜか第1ヴァイオリンの2人の首席とは握手をしません

火点(出火元)になっていただいたT社からはH社長、防災管理者のSさん、避難誘導係のYさんが参加され楽しいひと時を過ごしました

火点(出火元)になっていただいたT社からはH社長、防災管理者のSさん、避難誘導係のYさんが参加され楽しいひと時を過ごしました 2年前、同社との暑気払いの時に彼女がお薦め本として挙げていたのは水村美苗の「日本語が亡びる時」「私小説 from left to right」「本格小説」だったので、Sさんのカバー範囲は相当広いなぁと感心しました。K大卒の才女で元ミス・リクルートの彼女は40代前半(?)の今なお輝いています

2年前、同社との暑気払いの時に彼女がお薦め本として挙げていたのは水村美苗の「日本語が亡びる時」「私小説 from left to right」「本格小説」だったので、Sさんのカバー範囲は相当広いなぁと感心しました。K大卒の才女で元ミス・リクルートの彼女は40代前半(?)の今なお輝いています そう言えば、今夕はNHKホールにズービン・メータ指揮イスラエル・フィルのマーラーを聴きに行くんだった・・・・男はつらいよ

そう言えば、今夕はNHKホールにズービン・メータ指揮イスラエル・フィルのマーラーを聴きに行くんだった・・・・男はつらいよ

川村元気は1979年生まれ。東宝で「電車男」、「告白」、「悪人」、「モテキ」等の映画を製作してきました

川村元気は1979年生まれ。東宝で「電車男」、「告白」、「悪人」、「モテキ」等の映画を製作してきました 彼はどういう結論を出すのか・・・・

彼はどういう結論を出すのか・・・・

」

」

皆さん、11月22日(土)午後2時から第一生命ホールで開かれるのはオール・ベートーヴェン・プログラムです。これは必聴です

皆さん、11月22日(土)午後2時から第一生命ホールで開かれるのはオール・ベートーヴェン・プログラムです。これは必聴です 代わりに行ってください。お願いします

代わりに行ってください。お願いします

第1番は、何とその33年後の1944年に作曲されました。どちらも、腕に傷を負ったオックス男爵がワインを片手にワルツを踊るシーンの音楽を中心に据えて、きらびやかな音楽が展開します

第1番は、何とその33年後の1944年に作曲されました。どちらも、腕に傷を負ったオックス男爵がワインを片手にワルツを踊るシーンの音楽を中心に据えて、きらびやかな音楽が展開します

また、リヒャルト・シュトラウスの生誕70年にあたる1934年には、交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」、「アルプス交響曲」などを本邦初演しました。歴史のあるオーケストラなのですね

また、リヒャルト・シュトラウスの生誕70年にあたる1934年には、交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」、「アルプス交響曲」などを本邦初演しました。歴史のあるオーケストラなのですね