28日(金)。あっという間に2月も今日で終わりです。べつに油断していたわけではないのですが・・

昨日の朝日朝刊「論壇時評」で、作家の高橋源一郎氏が佐村河内守問題に関連して、ピアニストの森下唯氏の「より正しい物語を得た音楽はより幸せである」と題するブログを引用しています。超訳すると

「私は、純粋に(どんな付帯情報もなく)音楽を聴くことは不可能だし、そんなことを目指す必要もないと考えている 『彼』の『作品』は、薄ら寒い『物語』を背負っているにもかかわらず、丹精込めた『工芸品』のように聴こえ、初めは違和を感じていた

『彼』の『作品』は、薄ら寒い『物語』を背負っているにもかかわらず、丹精込めた『工芸品』のように聴こえ、初めは違和を感じていた 事実が明らかになった後、感じたのは、ふだん報われることのない現代音楽作曲家が、ある拘束の中で、想像力を解き放ったという『より正しい物語』の中でこそ、よりよくその曲を理解できるということだった・・・・・

事実が明らかになった後、感じたのは、ふだん報われることのない現代音楽作曲家が、ある拘束の中で、想像力を解き放ったという『より正しい物語』の中でこそ、よりよくその曲を理解できるということだった・・・・・ 」

」

上記のブログについて、高橋氏は次のようにコメントしています

「『現代のベートーヴェン』とされた男の作品がクラシック曲としては異例の売り上げとなったのは、『被曝二世で全聾の天才音楽家』という『物語』が付帯していたからだったのかもしれない わたしたちは、たくさんの『物語』に囲まれて生きている。そのこと自体は、良いことでも悪いことでもない。『良き物語』と『悪しき物語』が、あるいは、人を助ける『物語』と人を傷つける『物語』があるだけだ

わたしたちは、たくさんの『物語』に囲まれて生きている。そのこと自体は、良いことでも悪いことでもない。『良き物語』と『悪しき物語』が、あるいは、人を助ける『物語』と人を傷つける『物語』があるだけだ 」

」

まったくその通りだと思います。森下唯氏の考え方も理解できます。「ふだん報われることのない現代音楽作曲家が、ある拘束の中で、想像力を解き放ったという『より正しい物語』の中でこそ、よりよくその曲を理解できるということだった・・・・」というのは、次のように解釈できると思います

「ふだん報われることのない現代音楽作曲家・新垣隆氏が、佐村河内守から与えられた”交響曲第1番”に関する指示書の制約に基づいて、自分の作曲能力を発揮するという筋書きの中でこそ、つまり、交響曲第1番を作曲したのは佐村河内守ではなく新垣隆であるという事実を認めることによって初めて、よりよく”交響曲第1番”が理解できる 」

」

この記事を読んで、高橋氏が引用した森下唯氏の書いたブログのことが気になったのでグーグルで検索してみました。「より正しい物語を得た音楽はより幸せである」と題するブログのオリジナルは相当長いものでした 高橋氏が紹介しきれなかったところで、彼は次のように書いています

高橋氏が紹介しきれなかったところで、彼は次のように書いています

「その音楽は、丹精込めて仕上げられた工芸品のように思われた。真っ当にクラシック音楽の教育を受け、あらゆる作曲技法に長けた知性に優れる人間が、都度つど何らかの書法の制約を自らに課しながら書き上げたものだと『わかった』。・・・・聴覚を失った後に真実の音に目覚めそれまでの楽曲の全てを破壊した元ロック・ミュージシャンが、常に轟音の鳴り響く中で霊感の降臨を待って造り上げた物とは、到底考えられない プロフィールのそれらの言葉にはうすら寒さすら覚えた。オエッ。売り出すためのストーリーを誰かが描いている。作曲家はそれに乗じて悪びれずにいるらしい。そんな構図を漠然と思い描いた

プロフィールのそれらの言葉にはうすら寒さすら覚えた。オエッ。売り出すためのストーリーを誰かが描いている。作曲家はそれに乗じて悪びれずにいるらしい。そんな構図を漠然と思い描いた 」

」

同じ作曲家として直感で分かることがあるのだと思いました。驚いたのは、そのブログに寄せられたコメントの多さです。何とコメント欄には117ものコメントが掲載されているのです。その半分は投稿者への森下氏の返信になっているので、実質58通のコメントが寄せられたことになります。これは脅威です

森下氏のプロフィールを見ると、彼は1981年東京生まれ。東京藝大大学院を修了し、現在ピアニストとして活躍しており、フランスの作曲家アルカンの作品紹介に力を入れているとのこと そう言えば、昨年もらったコンサートのチラシの中に「アルカン生誕200年 オール・アルカン・プログラム演奏会」のチラシが混じっていたのを思い出しました

そう言えば、昨年もらったコンサートのチラシの中に「アルカン生誕200年 オール・アルカン・プログラム演奏会」のチラシが混じっていたのを思い出しました あの時のピアニストが森下唯氏だったのでしょう

あの時のピアニストが森下唯氏だったのでしょう

あのブログは、言ってみればクラシック音楽のプロが書いたもの そこに58通のコメントが寄せられても不思議でも何でもないのかも知れません。それにしても凄い

そこに58通のコメントが寄せられても不思議でも何でもないのかも知れません。それにしても凄い

閑話休題

閑話休題

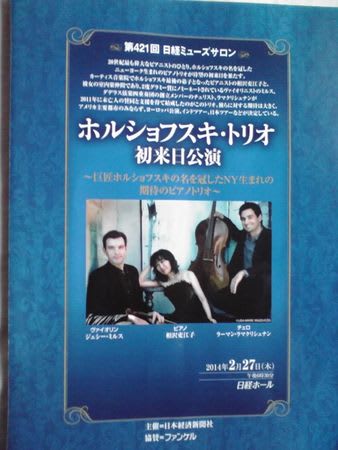

昨夕、大手町の日経ホールで日経ミューズサロン「ホルショフスキ・トリオ」の初来日コンサートを聴きました。ホルショフスキ・トリオは、カーティス音楽院で名ピアニスト、ホルショフスキの最後の弟子となった相沢吏江子と、彼女の室内楽仲間でヴァイオリニストのジェシー・ミルス、チェリストのラーマン・ラマクリシュナンが2011年に結成したトリオです

プログラムは①ベートーヴェン「ピアノ三重奏曲第5番ニ長調”幽霊”」、②サン=サ―ンス「ピアノ三重奏曲第1番ヘ長調」、③ドヴォルザーク「ピアノ三重奏曲第3番ヘ短調」です

結構間近にチケットを買った割にはF列8番という前から6列目の通路側の良い席が取れたので、よほどスカスカの入り具合だと思っていたら、会場の前半分はほぼ満席、後方は余裕があるという状況でした が、油断大敵・・・・すぐ左隣が小学生低学年の男の子です。経験から”いやな予感”がします

が、油断大敵・・・・すぐ左隣が小学生低学年の男の子です。経験から”いやな予感”がします

日経ホールはコンサート会場というよりもセミナー会場といった方がぴったりのホールです まず、椅子がそういう作りで、前席の背もたれに引き出し式のテーブルが隠されています。セミナーの時メモするのに便利です。ただし、音響は音楽ホール用にも設計されています

まず、椅子がそういう作りで、前席の背もたれに引き出し式のテーブルが隠されています。セミナーの時メモするのに便利です。ただし、音響は音楽ホール用にも設計されています

トリオの登場です。相沢吏江子は思ったより小柄で、背の高い男性2人と並ぶとまるで大人と子どもです パッチワークのような色とりどりのドレスを身にまといピアノに向かいます

パッチワークのような色とりどりのドレスを身にまといピアノに向かいます

1曲目のベートーヴェン「ピアノ三重奏曲第5番」は”幽霊”という別称で親しまれています。これは第2楽章の、いかにも幽霊が出る時のような不気味な曲想に基づいています

第1楽章冒頭の激しいアレグロから3人のぶつかり合いです チェロが良い音を聴かせています。ラマクリシュナンという人はノーベル賞受賞の化学者を父に持ち、ハーバード大学で物理を専攻し優等賞で卒業してから、本格的に音楽に専念したという変わり種です

チェロが良い音を聴かせています。ラマクリシュナンという人はノーベル賞受賞の化学者を父に持ち、ハーバード大学で物理を専攻し優等賞で卒業してから、本格的に音楽に専念したという変わり種です

ヴァイオリンは鋭いアタックです。ピアノは良く付けています。3人は息がピッタリ 第3楽章のプレストは明快で力強い演奏で締めくくります

第3楽章のプレストは明快で力強い演奏で締めくくります

この間、隣の小学生が落ち着きがありません。プログラムを読んだり、母親に声をかけたり、身体を前後に動かしたり・・・・・”イヤな予感”は当たってしまいました。せっかく良い席が取れたのに”ハズレ”です

入場料は大人3,500円、子供2,500円ですから、隣の親子は6,000円を払って聴きに来た訳です。子どもだけ家に残して聴きに来る訳にはいかないという事情があるのかも知れませんが、子供は明らかに音楽を聴く意志はありません おとなしく座って耳を傾けている分には良いのですが、周りに迷惑をかけるのだけは止めて欲しいと思います

おとなしく座って耳を傾けている分には良いのですが、周りに迷惑をかけるのだけは止めて欲しいと思います

2曲目のサン=サーンス「ピアノ三重奏曲第1番」は1863年にパリで書かれました 4つの楽章から成りますが、まさにフランスのエスプリに満ちたオシャレな音楽です。第3楽章「スケルツォ」はサン=サーンス特有のユーモア精神に溢れています

4つの楽章から成りますが、まさにフランスのエスプリに満ちたオシャレな音楽です。第3楽章「スケルツォ」はサン=サーンス特有のユーモア精神に溢れています

休憩時間に、公演スポンサー「ファンケル」からの無料ドリンクを飲み、喉を潤して後半に備えました 聴衆がドリンク目指して一斉にホワイエに殺到するので狭いホワイエが一層狭く感じます

聴衆がドリンク目指して一斉にホワイエに殺到するので狭いホワイエが一層狭く感じます

後半はドヴォルザーク「ピアノ三重奏曲第3番」です。この曲は1883年2月から3月にかけてプラハで作曲されました 4つの楽章から成りますが、ドヴォルザークらしく、ボヘミアの民族色豊かな曲想が次から次へと現われます

4つの楽章から成りますが、ドヴォルザークらしく、ボヘミアの民族色豊かな曲想が次から次へと現われます ただ、あまり聴く機会がない曲なので、耳がなかなか慣れません。そこがブラームスと違うところでしょうか

ただ、あまり聴く機会がない曲なので、耳がなかなか慣れません。そこがブラームスと違うところでしょうか

3人はアンコールにシューベルトの「ピアノ三重奏曲第2番」から第3楽章を軽快に演奏しました

この日のプログラムは、私にとっては馴染みの薄い曲だったので、心の底から楽しむことは出来ませんでした やはり「出来るだけ予習してから生演奏に臨むことが大切」と実感した公演でした

やはり「出来るだけ予習してから生演奏に臨むことが大切」と実感した公演でした

私はお店の人と19公演の座席指定の作業をやりながら会話に”参加”しました

私はお店の人と19公演の座席指定の作業をやりながら会話に”参加”しました お薦めの公演は何ですか?

お薦めの公演は何ですか? 一般発売の3月15日を待っていたら、こういう席は取れません

一般発売の3月15日を待っていたら、こういう席は取れません

(コンサートには行きませんけど・・・・)

(コンサートには行きませんけど・・・・) (ぴあの店員じゃないけど・・・・)

(ぴあの店員じゃないけど・・・・)

毎年3連休が終わるとコンサート疲れでクタクタになります

毎年3連休が終わるとコンサート疲れでクタクタになります 幸い6日(火)は振替休日なのでゆっくり身体を休めたいと思います。そのためにはコンサートの予定を入れないようにしなければなりませんが

幸い6日(火)は振替休日なのでゆっくり身体を休めたいと思います。そのためにはコンサートの予定を入れないようにしなければなりませんが

面白いと思ったのはテルミカ―ノフの”助言”です

面白いと思ったのはテルミカ―ノフの”助言”です 「タイピスト!」と「最後のマイ・ウェイ」です。先日「タイピスト!」について書いたので、今日は2012年フランス映画「最後のマイ・ウェイ」について書きます

「タイピスト!」と「最後のマイ・ウェイ」です。先日「タイピスト!」について書いたので、今日は2012年フランス映画「最後のマイ・ウェイ」について書きます

結婚しますが、別れ、また新たな出会いがあり結婚、子どもを二人もうけますが、自分の成功のため、その存在を世間から隠します

結婚しますが、別れ、また新たな出会いがあり結婚、子どもを二人もうけますが、自分の成功のため、その存在を世間から隠します

50ページにも及ぶ分厚い冊子で、かつ専門的な内容なので、いつも必死こいて読んでいます

50ページにも及ぶ分厚い冊子で、かつ専門的な内容なので、いつも必死こいて読んでいます

ノルマンディー地区で優勝し、ついにフランス国内で勝ち抜いて、代表に選ばれ世界大会に出場するまでになります

ノルマンディー地区で優勝し、ついにフランス国内で勝ち抜いて、代表に選ばれ世界大会に出場するまでになります

映画ではフランス人がアイディアを出して、アメリカ人が特許にする・・・・という話になっています

映画ではフランス人がアイディアを出して、アメリカ人が特許にする・・・・という話になっています

もちろん非難ごうごうだ。『ニューイヤーコンサート』のアンコールで演奏される『ラデツキ―行進曲』なら分かる。しかし、通常は『演奏中は静かにする』というのがクラシックの原則だ

もちろん非難ごうごうだ。『ニューイヤーコンサート』のアンコールで演奏される『ラデツキ―行進曲』なら分かる。しかし、通常は『演奏中は静かにする』というのがクラシックの原則だ それには『いよいよ交響曲が始まりました。第1楽章アレグロの真ん中に、たぶん受けるに違いないとわかっていたパッセージがありました。そこで聴衆はみんな夢中で拍手喝さいでした』。この手紙によれば、当時のパリの聴衆は、感銘を受けたパッセージで演奏中にもかかわらず拍手をしていたのだ

それには『いよいよ交響曲が始まりました。第1楽章アレグロの真ん中に、たぶん受けるに違いないとわかっていたパッセージがありました。そこで聴衆はみんな夢中で拍手喝さいでした』。この手紙によれば、当時のパリの聴衆は、感銘を受けたパッセージで演奏中にもかかわらず拍手をしていたのだ

結局、1升瓶を1本空けていろいろ話をしたらしいのですが、はっきり言ってよく覚えていません。久しぶりに朝から絶不調です

結局、1升瓶を1本空けていろいろ話をしたらしいのですが、はっきり言ってよく覚えていません。久しぶりに朝から絶不調です