31日(月)。昨日、東京春音楽祭の一環として4月5日(火)19時から国立科学博物館地球館2階常設展示室で開かれる「N響メンバーによる室内楽」公演のチケット(全席自由)を取りました プログラムは①モーツァルト「クラリネット五重奏曲 変ロ長調『断章』K.Anh.91(516c)」、②同「クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581」,③ショスタコーヴィチ「弦楽四重奏曲第2番 イ長調 作品68」です

プログラムは①モーツァルト「クラリネット五重奏曲 変ロ長調『断章』K.Anh.91(516c)」、②同「クラリネット五重奏曲 イ長調 K.581」,③ショスタコーヴィチ「弦楽四重奏曲第2番 イ長調 作品68」です 演奏はヴァイオリン=大林修子、大宮臨太郎、ヴィオラ=坂口弦太郎、チェロ=山内俊輔、クラリネット=伊藤圭です

演奏はヴァイオリン=大林修子、大宮臨太郎、ヴィオラ=坂口弦太郎、チェロ=山内俊輔、クラリネット=伊藤圭です

月末なので、恒例により今月の3つの目標の実績をご報告します 1月の実績は①クラシックコンサート=9回、映画鑑賞=0回、読書=11冊でした

1月の実績は①クラシックコンサート=9回、映画鑑賞=0回、読書=11冊でした 映画鑑賞0は最近10年間で初めてだと思います

映画鑑賞0は最近10年間で初めてだと思います 一方、Netflixで「新聞記者」(全6話)をはじめ5作品を観ました

一方、Netflixで「新聞記者」(全6話)をはじめ5作品を観ました また、読書11冊は1か月間としては最近10年間で最高の実績だと思います

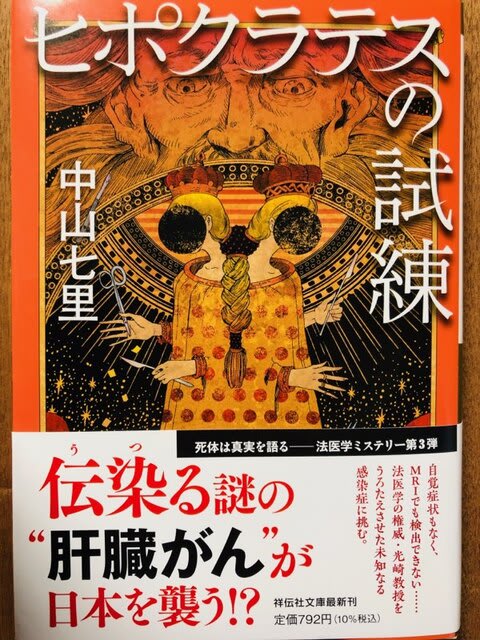

また、読書11冊は1か月間としては最近10年間で最高の実績だと思います この傾向は今月急激に悪化した腰痛に要因があります

この傾向は今月急激に悪化した腰痛に要因があります 腰が痛いので出来るだけ外出は避ける(コンサートはチケットがあるので聴きに行くが)一方、ベッドで横になる時間が多くなくことから読書が増える、ということです

腰が痛いので出来るだけ外出は避ける(コンサートはチケットがあるので聴きに行くが)一方、ベッドで横になる時間が多くなくことから読書が増える、ということです この傾向は2月も続くと思いますが、早く腰痛を治さなければと思っています

この傾向は2月も続くと思いますが、早く腰痛を治さなければと思っています

ということで、わが家に来てから今日で2578日目を迎え、バイデン米大統領夫妻は29日までに、ホワイトハウスに2歳の雌猫「ウィロー」を迎え入れたが、ホワイトハウスで「ファーストキャット」が暮らすのはブッシュ(子)大統領時代の2009年以来となる というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ウィロー君の役割は何だろう? 政権支持率アップを狙うキャッチ、いやキャットか

昨日、サントリーホールで東京交響楽団 第697回定期演奏会を聴きました プログラムは①ブラームス「ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77」、②同「交響曲第1番 ハ短調 作品68」です

プログラムは①ブラームス「ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77」、②同「交響曲第1番 ハ短調 作品68」です 演奏は①のヴァイオリン独奏=吉田南、指揮=東響桂冠指揮者・秋山和慶です

演奏は①のヴァイオリン独奏=吉田南、指揮=東響桂冠指揮者・秋山和慶です

拍手の中 オケの面々が入場し配置に着きます 弦は左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの東響の並び。コンマスは水谷晃です

弦は左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという いつもの東響の並び。コンマスは水谷晃です

開演前に水谷氏のツイッターを見たら、東響は本公演を挟んで新国立劇場での「さまよえるオランダ人」のリハーサルと本番、さらに次のオペラ「愛の妙薬」のリハーサルが連日のように組まれているとのこと 東響は人使いが荒いオケだな、と楽団員の皆さんは思っているのではないか と想像します

東響は人使いが荒いオケだな、と楽団員の皆さんは思っているのではないか と想像します しかし、現在のコロナ禍のもとでは、忙しいことの しんどさ よりも、聴衆の前で演奏できる喜びの方が勝るのではないか、と思います

しかし、現在のコロナ禍のもとでは、忙しいことの しんどさ よりも、聴衆の前で演奏できる喜びの方が勝るのではないか、と思います コマは回り続けなければいつかは止まって倒れてしまう

コマは回り続けなければいつかは止まって倒れてしまう 東響というコマは回り続けなければならない

東響というコマは回り続けなければならない でもコマは漢字で「独楽」と書きます。さて、この日は楽しく演奏できるでしょうか

でもコマは漢字で「独楽」と書きます。さて、この日は楽しく演奏できるでしょうか

1曲目はブラームス「ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77」です この曲はヨハネス・ブラームス(1833-1897)が1878年に作曲、翌79年1月1日にライプツィヒのゲヴァントハウスでブラームスの指揮、ヨーゼフ・ヨアヒムの独奏によって初演されました

この曲はヨハネス・ブラームス(1833-1897)が1878年に作曲、翌79年1月1日にライプツィヒのゲヴァントハウスでブラームスの指揮、ヨーゼフ・ヨアヒムの独奏によって初演されました 第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「アレグロ・ジョコーソ、マ・ノン・トロッポ・ヴィヴァーチェ」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「アレグロ・ジョコーソ、マ・ノン・トロッポ・ヴィヴァーチェ」の3楽章から成ります

ヴァイオリン独奏の吉田南さんは奈良県出身。2014年の日本音楽コンクール第1位&5つの特別賞、2015年の第11回シベリウス国際ヴァイオリンコンクール入賞、2016年モントリオール国際音楽コンクールで最年少 第3位に入賞しています 現在米国ニューイングランド音楽院にフル・スカラシップを得て留学中で、この春から東京音楽大学アーティストディプロマコースに特別特待奨学生として在籍しています

現在米国ニューイングランド音楽院にフル・スカラシップを得て留学中で、この春から東京音楽大学アーティストディプロマコースに特別特待奨学生として在籍しています

秋山氏に伴われてステージに登場した吉田南さんは、上がシルバー、下がブラック、左肩出しのエレガントな衣装で登場、一瞬ステージがパリコレのランウェイに変貌を遂げたかのようでした

秋山氏の指揮で第1楽章が悠然としたテンポで開始されます そして、吉田南のヴァイオリンが決然と入ってきて情熱的な演奏が展開します

そして、吉田南のヴァイオリンが決然と入ってきて情熱的な演奏が展開します 南さんの演奏はエネルギッシュで、確かな技術に裏付けられた大胆にして細心の演奏です

南さんの演奏はエネルギッシュで、確かな技術に裏付けられた大胆にして細心の演奏です カデンツァは”大胆素敵”な渾身の演奏で、聴いていて背筋が寒くなるほどの感動を覚えました

カデンツァは”大胆素敵”な渾身の演奏で、聴いていて背筋が寒くなるほどの感動を覚えました 第2楽章は冒頭の荒絵理子のオーボエ独奏が素晴らしく、ヴァイオリン・ソロの名演を導きました

第2楽章は冒頭の荒絵理子のオーボエ独奏が素晴らしく、ヴァイオリン・ソロの名演を導きました 南さんの演奏は繊細で、優しさや温かさを感じる音色を聴くと、本人の性格を表しているように思いました

南さんの演奏は繊細で、優しさや温かさを感じる音色を聴くと、本人の性格を表しているように思いました 第3楽章に入ると一転、ドイツの暗い空の雲の合間から輝く太陽が顔を出したように明るく躍動感に満ちた演奏が繰り広げられます

第3楽章に入ると一転、ドイツの暗い空の雲の合間から輝く太陽が顔を出したように明るく躍動感に満ちた演奏が繰り広げられます 南さんの生き生きとした演奏姿を見ていると、ブラームスへの共感が身体から沁み出ているように感じました

南さんの生き生きとした演奏姿を見ていると、ブラームスへの共感が身体から沁み出ているように感じました 秋山氏 ✕ 東響はスケールの大きな演奏を展開し、ソリストをしっかりサポートしました

秋山氏 ✕ 東響はスケールの大きな演奏を展開し、ソリストをしっかりサポートしました

満場の拍手が南さんと秋山氏 ✕ 東京交響楽団の皆さんに送られ、スタンディングオベーションも見られました

鳴りやまない拍手に南さんは、テレマン「無伴奏ヴァイオリンのための12の幻想曲」から「第10番」の第1楽章を軽快に演奏、再び満場の拍手を浴び、悠々とランウェイを引き上げていきました この日は当初、ウィーン・フィルの第2ヴァイオリン首席奏者・クリストフ・コンツが独奏する予定でしたが、新型コロナ禍に伴う外国人の新規入国制限措置により来日できなくなり、急きょ、吉田南さんが演奏することになりました

この日は当初、ウィーン・フィルの第2ヴァイオリン首席奏者・クリストフ・コンツが独奏する予定でしたが、新型コロナ禍に伴う外国人の新規入国制限措置により来日できなくなり、急きょ、吉田南さんが演奏することになりました コンツ氏の降板は残念でしたが、この日の演奏を聴く限り、反って吉田南さんで本当に良かったと思います

コンツ氏の降板は残念でしたが、この日の演奏を聴く限り、反って吉田南さんで本当に良かったと思います 他の曲も是非聴いてみたいと思わせる素晴らしいヴァイオリニストです

他の曲も是非聴いてみたいと思わせる素晴らしいヴァイオリニストです これからもレパートリーを広げて、素晴らしい演奏を聴かせてくれることを期待しています

これからもレパートリーを広げて、素晴らしい演奏を聴かせてくれることを期待しています

プログラム後半は「交響曲第1番 ハ短調 作品68」です この曲はブラームスが1855年(構想)、62年、68年、74年~76年にかけて作曲、1876年11月4日にカールスルーエで初演されました

この曲はブラームスが1855年(構想)、62年、68年、74年~76年にかけて作曲、1876年11月4日にカールスルーエで初演されました 第1楽章「ウン・ポーコ・ソステヌート ~ アレグロ」、第2楽章「アンダンテ・ソステヌート」、第3楽章「ウン・ポーコ・アレグレット・エ・グラツィオーソ」、第4楽章「アダージョ ~ ピウ・アンダンテ ~ アレグロ・ノン・トロッポ、マ・コン・ブリオ」の4楽章から成ります

第1楽章「ウン・ポーコ・ソステヌート ~ アレグロ」、第2楽章「アンダンテ・ソステヌート」、第3楽章「ウン・ポーコ・アレグレット・エ・グラツィオーソ」、第4楽章「アダージョ ~ ピウ・アンダンテ ~ アレグロ・ノン・トロッポ、マ・コン・ブリオ」の4楽章から成ります

この曲は何度となく生演奏で聴いてきましたが、やっぱり秋山さんの指揮は素晴らしいと思います 私が10数年前に東京交響楽団の定期会員になったのは秋山さんが音楽監督を務めていたからです

私が10数年前に東京交響楽団の定期会員になったのは秋山さんが音楽監督を務めていたからです いつも何の衒いもなく整然と、作曲家の主張するエッセンスを届けてくれます

いつも何の衒いもなく整然と、作曲家の主張するエッセンスを届けてくれます 第1楽章冒頭のティンパニロール(52連打)を聴くと、「これからブラームスへの旅が始まる

第1楽章冒頭のティンパニロール(52連打)を聴くと、「これからブラームスへの旅が始まる 」と覚悟します。この楽章ではチェロの重心の低い演奏が印象的でした

」と覚悟します。この楽章ではチェロの重心の低い演奏が印象的でした 第2楽章ではオーボエ主席の荒絵理子、フルート首席の相澤政宏、クラリネット首席の吉野亜希菜、ファゴット首席の福井蔵ら、東響自慢の木管楽器群が大活躍でした

第2楽章ではオーボエ主席の荒絵理子、フルート首席の相澤政宏、クラリネット首席の吉野亜希菜、ファゴット首席の福井蔵ら、東響自慢の木管楽器群が大活躍でした また、水谷コンマスのヴァイオリン・ソロも素晴らしかったです

また、水谷コンマスのヴァイオリン・ソロも素晴らしかったです 第3楽章では、弦楽セクションと管楽セクションとの対話が素晴らしく、美しいアンサンブルが楽しめました

第3楽章では、弦楽セクションと管楽セクションとの対話が素晴らしく、美しいアンサンブルが楽しめました 第4楽章では、中盤のアルペンホルンの旋律がホルン首席の上間善之によって奏でられ、そのすぐ後に相澤政宏のフルートが続きましたが、アルプス山脈の上空に広がる青空のように爽やかに響きました

第4楽章では、中盤のアルペンホルンの旋律がホルン首席の上間善之によって奏でられ、そのすぐ後に相澤政宏のフルートが続きましたが、アルプス山脈の上空に広がる青空のように爽やかに響きました そして、秋山氏 ✕ 東響は 構想から21年をかけて念入りに作り上げたブラームスの「交響曲第1番」を重厚なサウンドで締めくくりました

そして、秋山氏 ✕ 東響は 構想から21年をかけて念入りに作り上げたブラームスの「交響曲第1番」を重厚なサウンドで締めくくりました

満場に拍手に秋山氏がカーテンコールに呼び戻されます やっぱり秋山氏はいいなあ、と思いました

やっぱり秋山氏はいいなあ、と思いました

たった3か月しか付き合わなかった麗子の名前も含まれていた

たった3か月しか付き合わなかった麗子の名前も含まれていた

お金に対しては非常にシビアな女性です。気持ちがいいほどです

お金に対しては非常にシビアな女性です。気持ちがいいほどです

と怒って指揮者を降板してしまった井上道義なので、オミクロン何のそのでしょう

と怒って指揮者を降板してしまった井上道義なので、オミクロン何のそのでしょう

これからもパソコンが壊れようが、入院しようが、何があろうと毎日書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

これからもパソコンが壊れようが、入院しようが、何があろうと毎日書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします 中村恵理は昨年12月にプッチーニ「蝶々夫人」タイトルロールを歌っているので、2公演連続でヒロインを歌うことになります

中村恵理は昨年12月にプッチーニ「蝶々夫人」タイトルロールを歌っているので、2公演連続でヒロインを歌うことになります

この行動についてチャップリンの自伝には、最も信頼する秘書の高野虎市が突然、降車して皇居を拝んでほしいと頼んだとされている。チャップリンが『それが習慣なのか』と尋ねると、高野は『そうです』とだけ答えた。それでチャップリンは素直に従ったという

この行動についてチャップリンの自伝には、最も信頼する秘書の高野虎市が突然、降車して皇居を拝んでほしいと頼んだとされている。チャップリンが『それが習慣なのか』と尋ねると、高野は『そうです』とだけ答えた。それでチャップリンは素直に従ったという だが、民主主義という『怪物』にはリセットという機能もある

だが、民主主義という『怪物』にはリセットという機能もある

運命的な出会いを感じたゼンタは、永遠の貞節をオランダ人に誓う。ゼンタを愛するエリックは彼女の心変わりを責め、それを聞いたオランダ人は絶望し出航を命じる

運命的な出会いを感じたゼンタは、永遠の貞節をオランダ人に誓う。ゼンタを愛するエリックは彼女の心変わりを責め、それを聞いたオランダ人は絶望し出航を命じる

東響総力を挙げての渾身の演奏でした

東響総力を挙げての渾身の演奏でした これからも毎日、自分の身体と相談しながら行くか行かないかを判断しようと思います

これからも毎日、自分の身体と相談しながら行くか行かないかを判断しようと思います

ミニトマトがいいアクセントになって美味しく出来ました

ミニトマトがいいアクセントになって美味しく出来ました

そんな言い訳を含めて、吉田さんに謝罪のツイートをしました

そんな言い訳を含めて、吉田さんに謝罪のツイートをしました

どうやらモコタロの写真が印象に残っていて私の過去のブログを思い出されたようです

どうやらモコタロの写真が印象に残っていて私の過去のブログを思い出されたようです 」と書かれていました

」と書かれていました

視察団はドイツ ⇒ フランス ⇒ イギリスの順に現地の新聞社や新聞団体などを訪問し、湾岸戦争勃発直前に帰国しました

視察団はドイツ ⇒ フランス ⇒ イギリスの順に現地の新聞社や新聞団体などを訪問し、湾岸戦争勃発直前に帰国しました どうやら検閲官は「覚せい剤」の密輸と勘違いしたようです

どうやら検閲官は「覚せい剤」の密輸と勘違いしたようです

「世界の終わり」だと「アルマゲドンかい?」と突っ込まれそうですが、ローマ字表記でも違和感があります

「世界の終わり」だと「アルマゲドンかい?」と突っ込まれそうですが、ローマ字表記でも違和感があります

反田君目当てということはよく解っています(会場

反田君目当てということはよく解っています(会場