31日(月).月日が経つのは速いもので今日で10月も終わりです 思えば,ちょうど1年前に現役を引退し 完璧にフリーになったのでした

思えば,ちょうど1年前に現役を引退し 完璧にフリーになったのでした お陰さまでコンサートを聴く回数も 映画を観る回数も 自己新記録を更新中です

お陰さまでコンサートを聴く回数も 映画を観る回数も 自己新記録を更新中です ということで,わが家に来てから今日で763日目を迎え,久しぶりの住居不法侵入者に遭遇して職務質問をしているモコタロです

ということで,わが家に来てから今日で763日目を迎え,久しぶりの住居不法侵入者に遭遇して職務質問をしているモコタロです

キミはいったい何者? ハロウィンのモデルさん? 単なるマスコット人形?

閑話休題

閑話休題

昨日午後8時半過ぎ,近くで火事がありました 十数年前にもほぼ同じ個所で2度火事があったのを思い出しました.不思議です.3度同じところで火事が起こるとは

十数年前にもほぼ同じ個所で2度火事があったのを思い出しました.不思議です.3度同じところで火事が起こるとは 乾燥しやすい季節を迎えました.皆さん,火の取り扱いには気を付けましょうね

乾燥しやすい季節を迎えました.皆さん,火の取り扱いには気を付けましょうね

も一度,閑話休題

も一度,閑話休題

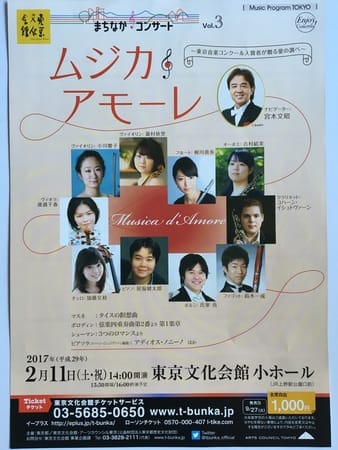

昨日,晴海の第一生命ホールで「トリトン 晴れた海のオーケストラ 第2回定期演奏会」を聴きました オール・モーツアルト・プログラムで,①交響曲第35番ニ長調”ハフナー”K.385”,②クラリネット協奏曲イ長調K.622,③交響曲第41番ハ長調”ジュピター”K.551です

オール・モーツアルト・プログラムで,①交響曲第35番ニ長調”ハフナー”K.385”,②クラリネット協奏曲イ長調K.622,③交響曲第41番ハ長調”ジュピター”K.551です ②のクラリネット独奏はポール・メイエ,コンサートマスターは都響ソロ・コンマスの矢部達哉,オケは在京オケの第一線で活躍するメンバーが中心です

②のクラリネット独奏はポール・メイエ,コンサートマスターは都響ソロ・コンマスの矢部達哉,オケは在京オケの第一線で活躍するメンバーが中心です

自席は1階7列12番,左ブロック右通路側です.会場は満席近い状況です コンマスの矢部達哉以下33名のメンバーが登場,配置に着きます

コンマスの矢部達哉以下33名のメンバーが登場,配置に着きます 弦楽器は左から第1ヴァイオリン,第2ヴァイオリン,チェロ,ヴィオラ,その後ろにコントラバスという編成です

弦楽器は左から第1ヴァイオリン,第2ヴァイオリン,チェロ,ヴィオラ,その後ろにコントラバスという編成です オケを見渡すと錚々たるメンバーに驚きます.矢部達哉の隣は都響副主席・渡邉ゆづき,第2ヴァイオリン首席は都響首席・双紙正哉,隣は東京フィル首席・戸上眞里,チェロ首席は神奈川フィル首席・山本裕康,隣は東京シティ・フィル首席・富岡廉太郎,ヴィオラ首席は新日本フィル首席の篠崎友美,隣は都響の村田恵子,コントラバス主席はN響首席・吉田秀といったメンバーです

オケを見渡すと錚々たるメンバーに驚きます.矢部達哉の隣は都響副主席・渡邉ゆづき,第2ヴァイオリン首席は都響首席・双紙正哉,隣は東京フィル首席・戸上眞里,チェロ首席は神奈川フィル首席・山本裕康,隣は東京シティ・フィル首席・富岡廉太郎,ヴィオラ首席は新日本フィル首席の篠崎友美,隣は都響の村田恵子,コントラバス主席はN響首席・吉田秀といったメンバーです 管楽器では都響オーボエ首席・広田智之,都響クラリネット首席・三界秀実,都響ファゴット首席・岡本正之をはじめとして,メンバーのほとんどが在京オーケストラの首席クラスで占められてます

管楽器では都響オーボエ首席・広田智之,都響クラリネット首席・三界秀実,都響ファゴット首席・岡本正之をはじめとして,メンバーのほとんどが在京オーケストラの首席クラスで占められてます 個人的には,第1ヴァイオリンに 2010年ルーマニア国際音楽コンクールで第1位の会田莉凡(りぼん)が参加しているのが嬉しいところです

個人的には,第1ヴァイオリンに 2010年ルーマニア国際音楽コンクールで第1位の会田莉凡(りぼん)が参加しているのが嬉しいところです

年1回の臨時編成オーケストラということもあり,女性陣はカラフルな衣装で華やかに登場します このオケが「トリトン 晴れた海のオーケストラ」という名称からか,海の色 ブルーを意識した衣装が目立ちます

このオケが「トリトン 晴れた海のオーケストラ」という名称からか,海の色 ブルーを意識した衣装が目立ちます

1曲目の交響曲第35番ニ長調「ハフナー」K.385は,当初ザルツブルク市長の息子ジークムント・ハフナーの貴族叙任を祝う曲として1782年に作曲した作品をもとに,冒頭に行進曲を置いたセレナードとして改作し1783年3月に交響曲として完成したものです 補足すると「ハフナー・セレナードK.250」とはまったく別の曲です

補足すると「ハフナー・セレナードK.250」とはまったく別の曲です

この曲は第1楽章「アレグロ・コン・スピリト」,第2楽章「アンダンテ」,第3楽章「メヌエット」,第4楽章「プレスト」から成ります

このオケは指揮者を置かず,コンマスの矢部達哉が中心となって演奏を進めます 矢部の合図で第1楽章が開始されますが,冒頭のオケの総奏によるオクターヴの跳躍を聴いた時,「何だこの迫力は

矢部の合図で第1楽章が開始されますが,冒頭のオケの総奏によるオクターヴの跳躍を聴いた時,「何だこの迫力は 」と驚きました

」と驚きました これがたった33人で演奏している音か,という驚きです

これがたった33人で演奏している音か,という驚きです ひと言で言えば,メンバー一人一人の気迫が固まりになって聴衆に押し寄せてくる,という感じです

ひと言で言えば,メンバー一人一人の気迫が固まりになって聴衆に押し寄せてくる,という感じです 一番感心したのがテンポ設定です.小気味の良い速めのテンポは まさに理想的なモーツアルトのテンポです

一番感心したのがテンポ設定です.小気味の良い速めのテンポは まさに理想的なモーツアルトのテンポです それは2楽章以下でも同様で「モーツアルトはこうでなくちゃ

それは2楽章以下でも同様で「モーツアルトはこうでなくちゃ 」という心地よいテンポなのです.全楽章を通じて弦楽セクションのレヴェルの高さを感じます

」という心地よいテンポなのです.全楽章を通じて弦楽セクションのレヴェルの高さを感じます それに加えて個々の管楽奏者の演奏が突出しています.一人だけ名前を挙げればオーボエの広田智之の素晴らしさは言葉に尽くせないほどです

それに加えて個々の管楽奏者の演奏が突出しています.一人だけ名前を挙げればオーボエの広田智之の素晴らしさは言葉に尽くせないほどです それと,読響首席ティンパ二奏者・岡田全弘の小気味の良い打撃が冴えていました

それと,読響首席ティンパ二奏者・岡田全弘の小気味の良い打撃が冴えていました この人はチョン・ミョンフン指揮アジア・フィルで演奏したこともある実力者です

この人はチョン・ミョンフン指揮アジア・フィルで演奏したこともある実力者です

2曲目は1965年アルザス生まれのポール・メイエをソリストに迎え,モーツアルト「クラリネット協奏曲イ長調K.622」です この曲は,モーツアルトの死の年 1891年の秋に,当時 クラリネットの名手だったアントン・シュタートラーのために書かれた作品です

この曲は,モーツアルトの死の年 1891年の秋に,当時 クラリネットの名手だったアントン・シュタートラーのために書かれた作品です

第1楽章「アレグロ」,第2楽章「アダージョ」,第3楽章「ロンド,アレグロ」から成ります 矢部達哉の合図により軽快なテンポで第1楽章が開始され,クラリネットの優しい音色が会場に響き渡ります

矢部達哉の合図により軽快なテンポで第1楽章が開始され,クラリネットの優しい音色が会場に響き渡ります この曲の白眉は第2楽章「アダージョ」です.ポール・メイエの穏やかな演奏を聴きながら,この曲は本当に人間が作ったのだろうか?と思いました

この曲の白眉は第2楽章「アダージョ」です.ポール・メイエの穏やかな演奏を聴きながら,この曲は本当に人間が作ったのだろうか?と思いました まるで神がモーツアルトの肉体を借りて作曲させたのではないか,とさえ思います

まるで神がモーツアルトの肉体を借りて作曲させたのではないか,とさえ思います 死を前にしたモーツアルトに神が降りたのではないか,と.それほど,この世のものとは思えない純粋で哀しく美しい音楽です

死を前にしたモーツアルトに神が降りたのではないか,と.それほど,この世のものとは思えない純粋で哀しく美しい音楽です

第3楽章は一転,軽快なロンドが展開します モーツアルトが「人間生きていれば いろいろあるよ」とでも言っているように聞こえます

モーツアルトが「人間生きていれば いろいろあるよ」とでも言っているように聞こえます ポール・メイエのクラリネットも素晴らしかったし,彼を支えるオーケストラも素晴らしかったです

ポール・メイエのクラリネットも素晴らしかったし,彼を支えるオーケストラも素晴らしかったです

大きな拍手にメイエはスティーヴン・ソンドハイムの「センド・イン・ザ・クラウンズ」という曲を静かに演奏し,聴衆のクールダウンをはかりました

休憩後はモーツアルト「交響曲第41番ハ長調”ジュピター”K.551」です モーツアルトの最後の3つの交響曲(第39番から第41番まで)は1788年夏(作曲者32歳)に立て続けに作曲されました

モーツアルトの最後の3つの交響曲(第39番から第41番まで)は1788年夏(作曲者32歳)に立て続けに作曲されました 変ホ長調,ト短調,ハ長調と異なる個性を持った3曲がセットで書かれたことは疑いのないことのようですが,今でも 何のために誰のために作曲されたのか明らかになっていません

変ホ長調,ト短調,ハ長調と異なる個性を持った3曲がセットで書かれたことは疑いのないことのようですが,今でも 何のために誰のために作曲されたのか明らかになっていません

第1楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェ」,第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」,第3楽章「メヌエット,アレグレット」,第4楽章「モルト・アレグロ」から成ります

矢部達哉の音頭で第1楽章が理想的なテンポで力強く開始されます.指揮者なしの臨時編成オーケストラで これほど緻密なアンサンブルの演奏ができるのか と驚きを隠せません.それは第2楽章以下でも同様です.第4楽章「モルト・アレグロ」のジュピター音型(ドーレーファーミ)のフーガの素晴らしさを何に例えられるでしょうか

と驚きを隠せません.それは第2楽章以下でも同様です.第4楽章「モルト・アレグロ」のジュピター音型(ドーレーファーミ)のフーガの素晴らしさを何に例えられるでしょうか バッハ研究の成果がここに結実しています.フィナーレは圧巻でした

バッハ研究の成果がここに結実しています.フィナーレは圧巻でした

大きな拍手を受ける33人のメンバーが輝いて見えました 本当に素晴らしいコンサートでした

本当に素晴らしいコンサートでした

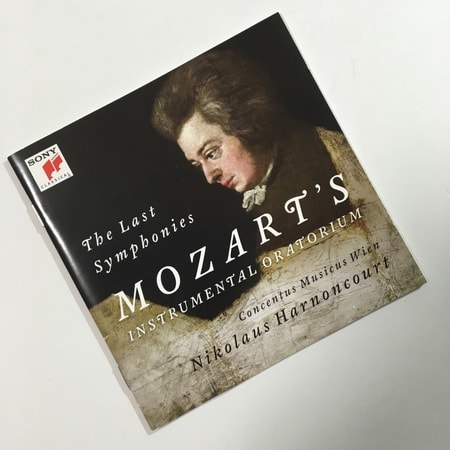

さて,私は この日 矢部達哉率いるオケが演奏したモーツアルトのテンポを「理想的」と書きました 家に帰って,比較の意味でニコラウス・アーノンクール指揮ウィーン・コンツェルトムジクスによる2014年発売のCDで「交響曲第41番」の演奏を聴いてみました

家に帰って,比較の意味でニコラウス・アーノンクール指揮ウィーン・コンツェルトムジクスによる2014年発売のCDで「交響曲第41番」の演奏を聴いてみました

第1楽章を聴いて驚くのは,その超スローテンポです 一音一音噛みしめるようにゆったりと音楽を進めます

一音一音噛みしめるようにゆったりと音楽を進めます ピアニストで言えばグレン・グールドの演奏するモーツアルトのピアノ・ソナタを聴いているような感じです

ピアニストで言えばグレン・グールドの演奏するモーツアルトのピアノ・ソナタを聴いているような感じです 人によっては「こんなのモーツアルトじゃない

人によっては「こんなのモーツアルトじゃない 」と怒り出すようなテンポです.しかし,アーノンクールは楽章を追うにしたがってテンポアップしていき,第4楽章では小気味よいテンポでフーガを演奏させています

」と怒り出すようなテンポです.しかし,アーノンクールは楽章を追うにしたがってテンポアップしていき,第4楽章では小気味よいテンポでフーガを演奏させています

ついでに私の大好きな第39番を聴いてみると,第1楽章「アダージョ~アレグロ」の冒頭は「これがアダージョなんてあり得ない 」と叫びたくなるほど超高速アレグロです

」と叫びたくなるほど超高速アレグロです また第3楽章「メヌエット.アレグレット~トリオ」も冒頭はほとんどプレストです.トリオでガクンとテンポを落としますが,これも同じテンポで続けていたら,CDを取り出して真っ二つに割っているところです.「こんなのモーツアルトじゃない

また第3楽章「メヌエット.アレグレット~トリオ」も冒頭はほとんどプレストです.トリオでガクンとテンポを落としますが,これも同じテンポで続けていたら,CDを取り出して真っ二つに割っているところです.「こんなのモーツアルトじゃない 」と.アーノンクールは,これまでも従来の”常識”を打ち破る演奏でクラシック界に殴り込みをかけてきましたが,この演奏はその集大成でしょう.デフォルメ全開の演奏です

」と.アーノンクールは,これまでも従来の”常識”を打ち破る演奏でクラシック界に殴り込みをかけてきましたが,この演奏はその集大成でしょう.デフォルメ全開の演奏です

ところで,アーノンクールはモーツアルトの最後の3つの交響曲を,まとめて一つの作品として「器楽によるオラトリオ」であると位置づけています 2枚組CDの1枚目に第39番と第40番が収録されていますが,第39番の第4楽章が終わるや否や第40番の第1楽章が始まります

2枚組CDの1枚目に第39番と第40番が収録されていますが,第39番の第4楽章が終わるや否や第40番の第1楽章が始まります これは1枚のCDの収録時間の制約に基づくものではなく 意図的なものです.初めてこの演奏を聴くと,あまりの余裕のなさに戸惑いを感じます

これは1枚のCDの収録時間の制約に基づくものではなく 意図的なものです.初めてこの演奏を聴くと,あまりの余裕のなさに戸惑いを感じます これはアーノンクールが2つの曲(第41番を含めれば3つの曲)を 連続した一つの曲と捉えているからです.「ジュピター交響曲」の第4楽章でテンポが速くなっているのは,3つの交響曲によるオラトリオが最後に大団円で終わることを意味しているように思います

これはアーノンクールが2つの曲(第41番を含めれば3つの曲)を 連続した一つの曲と捉えているからです.「ジュピター交響曲」の第4楽章でテンポが速くなっているのは,3つの交響曲によるオラトリオが最後に大団円で終わることを意味しているように思います

同じ作曲家の同じ作品でも,演奏者によって解釈が異なることを,実際に演奏を聴き比べて楽しむことが出来るのはクラシック音楽の醍醐味ですね

そうこうしているうちに,何も知らない5人の奏者がステージに登場,演奏に入る態勢になりました

そうこうしているうちに,何も知らない5人の奏者がステージに登場,演奏に入る態勢になりました

」

」

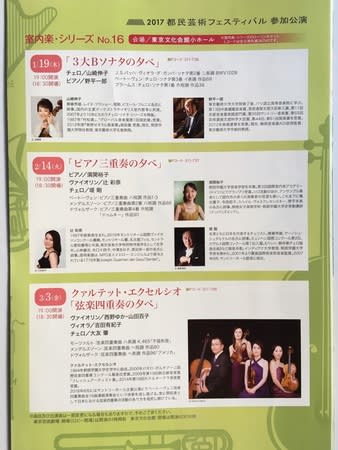

11月13日(日)午後3時から東京藝大の第6ホールでベートーヴェンの「セリオーソ」,メンデルスゾーンの「八重奏曲」などが演奏されます

11月13日(日)午後3時から東京藝大の第6ホールでベートーヴェンの「セリオーソ」,メンデルスゾーンの「八重奏曲」などが演奏されます どなたか代わりに行ってください

どなたか代わりに行ってください

記事を見て素晴らしいと思ったのは,地階に能楽の最大流派,観世流の拠点となる「観世能楽堂」が開場すると書かれていたからです

記事を見て素晴らしいと思ったのは,地階に能楽の最大流派,観世流の拠点となる「観世能楽堂」が開場すると書かれていたからです

演奏が始まりますが,解説にある「モラヴィア民謡を主題とする変奏曲だが,幾分憂いを帯びた旋律がクラインの悲劇の人生と重なり,なんとも悲しい」という曲想とはかけ離れています

演奏が始まりますが,解説にある「モラヴィア民謡を主題とする変奏曲だが,幾分憂いを帯びた旋律がクラインの悲劇の人生と重なり,なんとも悲しい」という曲想とはかけ離れています と思っているうちに曲が終わりましたが,少し間を置いて次の曲に入りました.プログラムには「パルティータ」は第2楽章だけを演奏することになっているので,3曲目のブラン「七重奏曲」(全4楽章)の第1楽章に入ったことになります

と思っているうちに曲が終わりましたが,少し間を置いて次の曲に入りました.プログラムには「パルティータ」は第2楽章だけを演奏することになっているので,3曲目のブラン「七重奏曲」(全4楽章)の第1楽章に入ったことになります 次に演奏するのが2曲目のクライン作曲『パルティータ』です.順番が入れ替わってしまい申し訳ありませんでした

次に演奏するのが2曲目のクライン作曲『パルティータ』です.順番が入れ替わってしまい申し訳ありませんでした

6つの楽章から成りますが,どの楽章も生き生きとしています

6つの楽章から成りますが,どの楽章も生き生きとしています

「64(ロクヨン)」というのは 昭和天皇の崩御により わずか7日間でその幕を閉じた昭和64年に発生した少女誘拐事件のことを指しています

「64(ロクヨン)」というのは 昭和天皇の崩御により わずか7日間でその幕を閉じた昭和64年に発生した少女誘拐事件のことを指しています

)これからもよろしくお願いいたします(聴衆

)これからもよろしくお願いいたします(聴衆

「クラシック音楽の百科事典」NAXOSのCDですが,上記の2曲が収録されています

「クラシック音楽の百科事典」NAXOSのCDですが,上記の2曲が収録されています

これからも毎日更新していきますので,引き続きご愛読をよろしくお願いします

これからも毎日更新していきますので,引き続きご愛読をよろしくお願いします

歌野正午は1961年千葉県生まれ.東京農工大卒.2004年に「葉桜の季節に君を想うということ」で第57回日本推理作家協会賞を受賞しています

歌野正午は1961年千葉県生まれ.東京農工大卒.2004年に「葉桜の季節に君を想うということ」で第57回日本推理作家協会賞を受賞しています

彼らは,ダースベイダー・マスクを被っていたり,飼っている亀を映していたり,顔をピンボケにして映し出していたりと,正体が分からないようにしている

彼らは,ダースベイダー・マスクを被っていたり,飼っている亀を映していたり,顔をピンボケにして映し出していたりと,正体が分からないようにしている

こんなに暗い曲も珍しいでしょう.第2楽章は一転,ワルツのような明るい音楽です

こんなに暗い曲も珍しいでしょう.第2楽章は一転,ワルツのような明るい音楽です