31日(月)。とうとう3月も今日で終わり。明日から4月、新年度です 一昨日は一斉に桜が咲いたと思ったら、昨日は一転、”花に嵐”の雨の日になってしまいました

一昨日は一斉に桜が咲いたと思ったら、昨日は一転、”花に嵐”の雨の日になってしまいました 21日(金・春分の日)から29日(土)までの9日間で11回のコンサートを聴いたせいか、身体の疲れが取れません

21日(金・春分の日)から29日(土)までの9日間で11回のコンサートを聴いたせいか、身体の疲れが取れません という訳で、昨日は外出せず、家でスダーン指揮東響によるシューベルト「交響曲第2番、第3番」や、アンジェラ・ヒューイットの演奏するショパン「夜想曲・即興曲集」のCDを聴きながら本を読んで過ごしました

という訳で、昨日は外出せず、家でスダーン指揮東響によるシューベルト「交響曲第2番、第3番」や、アンジェラ・ヒューイットの演奏するショパン「夜想曲・即興曲集」のCDを聴きながら本を読んで過ごしました

閑話休題

閑話休題

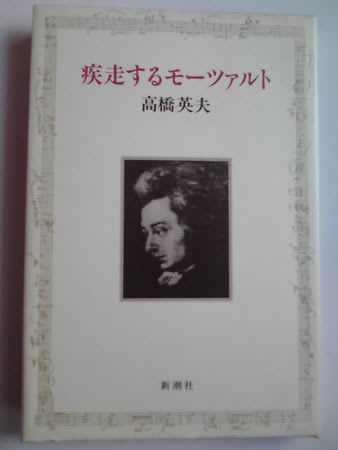

高橋英夫著「疾走するモーツァルト」(新潮社)を読み終わりました この本は、先日高橋英夫氏の死去のニュースに接して、20数年ぶりに本棚から引っ張り出して読み始めたものです

この本は、先日高橋英夫氏の死去のニュースに接して、20数年ぶりに本棚から引っ張り出して読み始めたものです 手元の単行本は1987年5月20日発行、1988年2月20日5刷と表示されています。長女が2~3歳の頃に買ったと思われます

手元の単行本は1987年5月20日発行、1988年2月20日5刷と表示されています。長女が2~3歳の頃に買ったと思われます

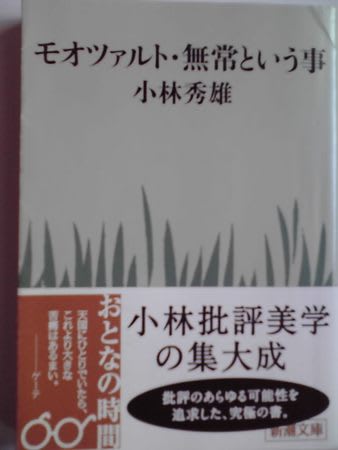

先日のブログで、この本の「序章」の一端をご紹介しましたが、この本のタイトル「疾走するモーツアルト」は、小林秀雄が『モオツァルト』の中で「スタンダールは、モーツアルトの音楽の根柢はtristesse(かなしさ)というものだ、と言った。アンリ・ゲオンは弦楽五重奏曲K.516の第1楽章冒頭について tristesse allante と呼んだ。確かにかなしさは疾走する。」と紹介しているところから取られています

高橋英夫氏は第Ⅱ章「逃走」の中で、この話をさらに掘り下げ、小林秀雄はゲオンの言葉を誤訳したのではないか書いています

「小林秀雄が、ゲオンのいう allante を『疾走する』と訳し、『モーツアルトのかなしさは疾走する』といったのは小林秀雄的『誤訳』、一種の創造的誤訳ではなかったのか 」

」

「ゲオンは tristesse allante を直接にはニ長調の『フルート四重奏曲K.285』の第1楽章について言っているのである もちろんすぐ続けて、その曲が後の傑作、ト短調の『弦楽五重奏曲K.516』の冒頭の『新しい音』を時に響かせていると述べているし、K.516を語った個所からも、ゲオンがこのト短調の中にやはり tristesse allante を感じていたであろうことは察しがつくのであるのだが

もちろんすぐ続けて、その曲が後の傑作、ト短調の『弦楽五重奏曲K.516』の冒頭の『新しい音』を時に響かせていると述べているし、K.516を語った個所からも、ゲオンがこのト短調の中にやはり tristesse allante を感じていたであろうことは察しがつくのであるのだが 」

」

「しかし、訳語の『疾走する』はもう少し問題にしなければならない。語学的にはそれは誤っているが、だからといって現行の仏和辞典での allante の訳語『動き回ることの好きな、活動的な』、『元気旺盛な、はつらつとした』、『活動的な、元気な』を持ってきて、例えば『活動的な悲しみ』、『はつらつとした悲しさ』というふうに言い表せば、的確と言えるだろうか それでもまだぴったりしないように思われる。これは『陽気で軽快』ではあるが、、中には『悲しみ』がたたえられているという二つの矛盾した特性の融合なのである

それでもまだぴったりしないように思われる。これは『陽気で軽快』ではあるが、、中には『悲しみ』がたたえられているという二つの矛盾した特性の融合なのである アンビヴァレンツを含んでいるのである。ゲオンが言いたかったのはそれであろう。このように了解した上で、おそらくいかなる訳語も完全には表現しきれないモーツアルト的本質がそこにある、と受け止めるほかない

アンビヴァレンツを含んでいるのである。ゲオンが言いたかったのはそれであろう。このように了解した上で、おそらくいかなる訳語も完全には表現しきれないモーツアルト的本質がそこにある、と受け止めるほかない 」

」

私はこの文章に接した時、なるほどと思うと同時に、モーツアルトの音楽の本質は「光と影」「陰と陽」「表と裏」の同居ではないかとも思いました。とくに短調の曲を聴いている時に強く感じます

モーツアルトと同じことを感じたのは、意外にもヴィヴァルディの音楽でした もうかなり前のことです。NHKのテレビドラマでヴィヴァルディのフルート協奏曲が使われていたのですが、すごく楽しげなメロディーなのに、聴いていてすごく悲しいのです

もうかなり前のことです。NHKのテレビドラマでヴィヴァルディのフルート協奏曲が使われていたのですが、すごく楽しげなメロディーなのに、聴いていてすごく悲しいのです この時も音楽はアレグロで”疾走”していました。思い出してみるとドラマは悲劇的な内容でした。その時、この番組のディレクターは音楽の分かる人だな、と思いました

この時も音楽はアレグロで”疾走”していました。思い出してみるとドラマは悲劇的な内容でした。その時、この番組のディレクターは音楽の分かる人だな、と思いました

さて、「疾走するモーツアルト」は「序章」「唯一者」「逃走」「深淵」「記憶」「調和」「謎」「終章」、2つの「インテルメッツォ」から成りますが、日本におけるモーツアルト音楽の演奏史なども書かれていて興味が尽きない内容になっています 古い本なので一般の書店には売っていないと思われます。興味のある方は神保町あたりの古書店でお求めください

古い本なので一般の書店には売っていないと思われます。興味のある方は神保町あたりの古書店でお求めください

つい最近まで太田光が向田邦子の信仰者であることをちっとも知りませんでした

つい最近まで太田光が向田邦子の信仰者であることをちっとも知りませんでした

」と思うことがしばしばでした

」と思うことがしばしばでした

」

」

」

」

これを初めて読んだ時は、普段は行かないCDショップのジャズのコーナーに行って買い求めました。「スプリング・イズ・ヒア」を聴いてみて、そうか、向田邦子はこういう音楽が好きなのか、と感心したのを覚えてます

これを初めて読んだ時は、普段は行かないCDショップのジャズのコーナーに行って買い求めました。「スプリング・イズ・ヒア」を聴いてみて、そうか、向田邦子はこういう音楽が好きなのか、と感心したのを覚えてます 「スプリング・イズ・ヒア」は当時の向田邦子の心象風景を歌ったものだったのでしょうか

「スプリング・イズ・ヒア」は当時の向田邦子の心象風景を歌ったものだったのでしょうか

3月22日に東京オペラシティコンサートホールでオール・ハイドン・プログラムを指揮しましたが、昨日のコンサートは実質的に東京での東響・音楽監督として最後の演奏会です

3月22日に東京オペラシティコンサートホールでオール・ハイドン・プログラムを指揮しましたが、昨日のコンサートは実質的に東京での東響・音楽監督として最後の演奏会です

彼はドイツの巨匠ウィルヘルム・ケンプの直弟子で、ケンプの音楽的な伝統を受け継ぐピアニストです

彼はドイツの巨匠ウィルヘルム・ケンプの直弟子で、ケンプの音楽的な伝統を受け継ぐピアニストです

私は2008年に78回コンサートを聴きましたが、今振り返ってみてその年のベスト・コンサートだったと確信します

私は2008年に78回コンサートを聴きましたが、今振り返ってみてその年のベスト・コンサートだったと確信します

前へ前へと前進する音楽が心地よく響きます。第2楽章「アンダンテ」の冒頭は、ロザムンデの音楽にちょっと似ています。主題と5つの変奏なのですが、主題の輪郭を留めながら変奏していくので「シューベルト特有の、同じメロディーの繰り返しか」と思ってしまいます

前へ前へと前進する音楽が心地よく響きます。第2楽章「アンダンテ」の冒頭は、ロザムンデの音楽にちょっと似ています。主題と5つの変奏なのですが、主題の輪郭を留めながら変奏していくので「シューベルト特有の、同じメロディーの繰り返しか」と思ってしまいます

スダーンは深く頭を下げて涙をぬぐい、頭を上げて、拍手を制してお別れの挨拶をしました。マイクなしで英語だったので、よく分かりませんでした

スダーンは深く頭を下げて涙をぬぐい、頭を上げて、拍手を制してお別れの挨拶をしました。マイクなしで英語だったので、よく分かりませんでした

オケは国立、昭和音楽、洗足学園、東京音楽、東京藝術、東邦音楽、桐朋学園、武蔵野音楽の各大学の選抜メンバーから成ります。指揮はラドミル・エリシュカです。エリシュカは2001年から2013年までチェコ・ドヴォルザーク協会会長も務めたことのある、チェコ音楽の権威です。

オケは国立、昭和音楽、洗足学園、東京音楽、東京藝術、東邦音楽、桐朋学園、武蔵野音楽の各大学の選抜メンバーから成ります。指揮はラドミル・エリシュカです。エリシュカは2001年から2013年までチェコ・ドヴォルザーク協会会長も務めたことのある、チェコ音楽の権威です。

この日のメンバーは、全国121校のうち在京の学生オケから選抜されたメンバーということになります

この日のメンバーは、全国121校のうち在京の学生オケから選抜されたメンバーということになります

別に払わないということではありませんが、はっきり言って20万円近くの金額の引き落としが1カ月も前倒しされると予定が大幅に狂い、一介のサラリーマンにとっては死活問題です。善処を求めたいと思います

別に払わないということではありませんが、はっきり言って20万円近くの金額の引き落としが1カ月も前倒しされると予定が大幅に狂い、一介のサラリーマンにとっては死活問題です。善処を求めたいと思います

その時に弾いたヴァイオリンはシゲティから借りたものだったそうです

その時に弾いたヴァイオリンはシゲティから借りたものだったそうです

朝9時から、休憩を挟んで4部構成として演奏し、深夜0時過ぎに終演した

朝9時から、休憩を挟んで4部構成として演奏し、深夜0時過ぎに終演した 2011年には1日で212曲を奏破し、ギネス世界記録に登録された

2011年には1日で212曲を奏破し、ギネス世界記録に登録された 翌12年は作品番号付きの曲と、ピアノ協奏曲第1番と第2番を取り上げ、13年はオーケストラとの協奏作品も加えた。今年は今までで最多の217曲を弾く。5月3日と4日の両日に分けた。1年ぶりに弾く曲もある。再会が今から待ち遠しい

翌12年は作品番号付きの曲と、ピアノ協奏曲第1番と第2番を取り上げ、13年はオーケストラとの協奏作品も加えた。今年は今までで最多の217曲を弾く。5月3日と4日の両日に分けた。1年ぶりに弾く曲もある。再会が今から待ち遠しい

あれは彼女のキャラでしょうか?しかし、彼女を侮ってはいけません。れっきとした首席奏者です

あれは彼女のキャラでしょうか?しかし、彼女を侮ってはいけません。れっきとした首席奏者です そして最後の⑥「行進曲”懐かしき勝利仲間」では威勢よく行進曲を演奏しながら、最後は突然終わります

そして最後の⑥「行進曲”懐かしき勝利仲間」では威勢よく行進曲を演奏しながら、最後は突然終わります 聴衆は、乗車中にいきなり急ブレーキをかけられて慣性の法則によって前につんのめりそうになった山手線の乗客のような状態に置かれ、唖然とします

聴衆は、乗車中にいきなり急ブレーキをかけられて慣性の法則によって前につんのめりそうになった山手線の乗客のような状態に置かれ、唖然とします 藤田が少し飲む間に、井出は一気飲みし、お代わりを要請します

藤田が少し飲む間に、井出は一気飲みし、お代わりを要請します

篠原さんにひと言ご挨拶してからお暇しようなと思いましたが、すぐにサロン・マスターの仕事に入られたので、挨拶なしで失礼しました。次の機会に楽しみを取っておきたいと思います

篠原さんにひと言ご挨拶してからお暇しようなと思いましたが、すぐにサロン・マスターの仕事に入られたので、挨拶なしで失礼しました。次の機会に楽しみを取っておきたいと思います

掲示を見ると「本日の公演はNHK・TVで放映します」と書かれています

掲示を見ると「本日の公演はNHK・TVで放映します」と書かれています

古楽の大家トン・コープマンというか、笑顔のブラームスというか、資本論のマルクスというか、白いひげを蓄えた特徴のある顔です

古楽の大家トン・コープマンというか、笑顔のブラームスというか、資本論のマルクスというか、白いひげを蓄えた特徴のある顔です

隣の会場(とは言え、完全に仕切られていない部屋)で、学生の団体が卒業祝賀会のような宴会を開いていて、大声で放歌哄笑していました

隣の会場(とは言え、完全に仕切られていない部屋)で、学生の団体が卒業祝賀会のような宴会を開いていて、大声で放歌哄笑していました 男子学生らしき者がイタリア語で「オー・ソレ・ミオ」を歌い出したので、Sさんが「芸大の学生かしらね」というので、「そうですね。そうだとするとレベル低いね

男子学生らしき者がイタリア語で「オー・ソレ・ミオ」を歌い出したので、Sさんが「芸大の学生かしらね」というので、「そうですね。そうだとするとレベル低いね 」と答えました。

」と答えました。

クリ―ヴランドの音楽学校に通われているご子息に会いに行かれたそうで、写真はクリ―ヴランド管弦楽団の本拠地・セヴェランスホールとのこと

クリ―ヴランドの音楽学校に通われているご子息に会いに行かれたそうで、写真はクリ―ヴランド管弦楽団の本拠地・セヴェランスホールとのこと

最近の新人ピアニストで目覚ましいのは、カティア・ブニアティシヴィリとダニール・トリフォノフの二人である

最近の新人ピアニストで目覚ましいのは、カティア・ブニアティシヴィリとダニール・トリフォノフの二人である

拍手の嵐です

拍手の嵐です