30日(火)。油断していたわけではありませんが、今日で11月も終わり。今年も残すところあと1か月となりました 最近つくづく月日の流れの速さを感じます

最近つくづく月日の流れの速さを感じます

月末を迎えたのでいつものように11月における3つの目標の実績をご報告します クラシック・コンサート=11回、映画鑑賞=6本、読書=2冊ということで、先月に次いで低空飛行が続きました

クラシック・コンサート=11回、映画鑑賞=6本、読書=2冊ということで、先月に次いで低空飛行が続きました 代わりに、今月はNetfrixで映画を結構見ました。日本沈没(4話)、大豆田とわ子と3人の元夫(10話)、ニュー・シネマ・パラダイス、ボクたちみんな大人にかれなかった、ムンバイのヴァイオリン弾き、最高の人生の見つけ方、ショーシャンクの空に、モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル、空飛ぶモンティ・パイソン(10話以上)、モンティ・パイソン傑作選(2話)、ROMA ローマ、イエスマン~イエスは人生のパスポート、2人のローマ教皇、ダマカ、メシア(10話)、MR.ビーン~カトマンズ大迷惑、マイ・インターン、レッド・ノーティスといった作品です

代わりに、今月はNetfrixで映画を結構見ました。日本沈没(4話)、大豆田とわ子と3人の元夫(10話)、ニュー・シネマ・パラダイス、ボクたちみんな大人にかれなかった、ムンバイのヴァイオリン弾き、最高の人生の見つけ方、ショーシャンクの空に、モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル、空飛ぶモンティ・パイソン(10話以上)、モンティ・パイソン傑作選(2話)、ROMA ローマ、イエスマン~イエスは人生のパスポート、2人のローマ教皇、ダマカ、メシア(10話)、MR.ビーン~カトマンズ大迷惑、マイ・インターン、レッド・ノーティスといった作品です 観るだけ観てブログが追い付かず、まだアップしていない作品が何作か含まれています

観るだけ観てブログが追い付かず、まだアップしていない作品が何作か含まれています これから書くかもしれません

これから書くかもしれません

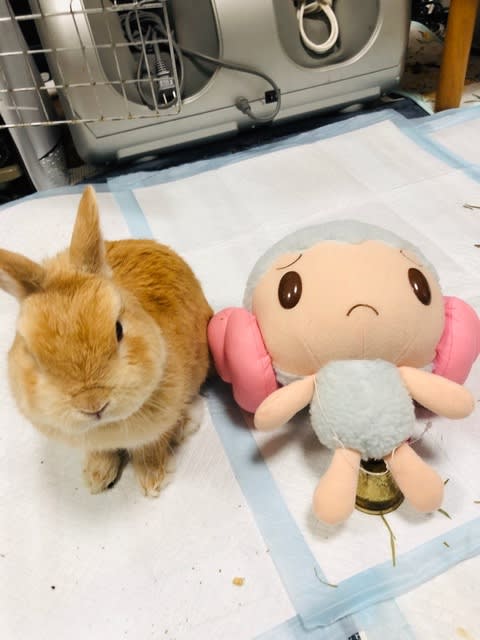

ということで、わが家に来てから今日で2516日目を迎え、新型コロナウイルスの新たな変異ウイルスの名前「オミクロン」について、世界保健機構(WHO)が、ギリシャ文字のアルファベット「クサイ」が中国の習近平国家主席の姓である「習」の英語表記「Xl」と同じため、順番を飛ばし「オミクロン」にしたという見方が出ていると米FOXニュースが伝えた というニュースを見て感想を述べモコタロです

どうもクサイな どう考えても中国に配慮したように思える 忖度したのはWho?

昨日、夕食に「豚の生姜焼き」「生野菜とツナのサラダ」「ジャガイモの味噌汁」を作りました 生姜焼きは小麦粉を軽く振ってから焼いたのでソフトに出来上がりました

生姜焼きは小麦粉を軽く振ってから焼いたのでソフトに出来上がりました

昨夜、サントリーホールで新日本フィルの第638回定期演奏会を聴きました プログラムは①武満徹「弦楽のためのレクイエム」、②モーツアルト「交響曲第39番」、③ドビュッシー「牧神の午後への前奏曲、④ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」で、指揮は井上道義です

プログラムは①武満徹「弦楽のためのレクイエム」、②モーツアルト「交響曲第39番」、③ドビュッシー「牧神の午後への前奏曲、④ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」で、指揮は井上道義です 本公演は当初、シャルル・デュトワの指揮、北村朋幹のピアノにより①武満徹「弦楽のためのレクイエム」、②ラヴェル「ピアノ協奏曲」、③ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」、④ラヴェル「ラ・ヴァルス」を演奏する予定でしたが、北村朋幹がコロナに伴う入国制限で、デュトワがコロナ陽性のためそれぞれ来日不可となり、出演者・プログラムともに大幅な変更になりました

本公演は当初、シャルル・デュトワの指揮、北村朋幹のピアノにより①武満徹「弦楽のためのレクイエム」、②ラヴェル「ピアノ協奏曲」、③ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」、④ラヴェル「ラ・ヴァルス」を演奏する予定でしたが、北村朋幹がコロナに伴う入国制限で、デュトワがコロナ陽性のためそれぞれ来日不可となり、出演者・プログラムともに大幅な変更になりました

自席は1階21列27番、センターブロック右通路側です

拍手に迎えられて弦楽奏者が配置に着きます。オケの配置を見て「おやっ?」と思いました 左から第1ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、第2ヴァイオリン、その後ろにコントラバスという対抗配置ですが、第1ヴァイオリンとヴィオラが並ぶのは珍しいな、と思ったのです

左から第1ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、第2ヴァイオリン、その後ろにコントラバスという対抗配置ですが、第1ヴァイオリンとヴィオラが並ぶのは珍しいな、と思ったのです ヴィオラとチェロが逆になるケースが多いように思います。コンマスは崔文洙です

ヴィオラとチェロが逆になるケースが多いように思います。コンマスは崔文洙です

1曲目は武満徹「弦楽のためのレクイエム」です この曲は武満徹(1930-1996)が1955年から57年にかけて作曲した作品です

この曲は武満徹(1930-1996)が1955年から57年にかけて作曲した作品です

井上の指揮で演奏に入りますが、曲想としては西洋楽器を使った「和のテイスト」といった感じの曲で、演奏を聴いていて頭に浮かんだのは「幽玄」という言葉でした 新日本フィルの弦楽セクションの良さが出た素晴らしいアンサンブルでした

新日本フィルの弦楽セクションの良さが出た素晴らしいアンサンブルでした

2曲目はモーツアルト「交響曲第39番 変ホ長調 K.543」です この曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)が1788年の6月から8月にかけて第40番、第41番とともに作曲した作品です

この曲はウォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)が1788年の6月から8月にかけて第40番、第41番とともに作曲した作品です 第1楽章「アダージョ~アレグロ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります

第1楽章「アダージョ~アレグロ」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「アレグロ」の4楽章から成ります

井上の指揮で第1楽章の序奏部の演奏に入りますが、こういう演奏を聴いたのは初めてです どのように表現すればよいのか迷いますが、印象派の絵画が荒々しい筆跡を残して描くように、流れるように流麗に演奏するのとは反対に、スタッカート気味に演奏したのです

どのように表現すればよいのか迷いますが、印象派の絵画が荒々しい筆跡を残して描くように、流れるように流麗に演奏するのとは反対に、スタッカート気味に演奏したのです しかし、それは序奏部だけで、主部に入るとオーソドックスな演奏スタイルに変わります

しかし、それは序奏部だけで、主部に入るとオーソドックスな演奏スタイルに変わります 私はこの曲が好きで、特に第3楽章が大好きなのですが、私の望みを一言で言えば「余計なことはしないで、素直な演奏をしてほしい」ということです

私はこの曲が好きで、特に第3楽章が大好きなのですが、私の望みを一言で言えば「余計なことはしないで、素直な演奏をしてほしい」ということです 分かりやすくいえば「アーノンクールのように極端に速いテンポで演奏しないでほしい」ということです

分かりやすくいえば「アーノンクールのように極端に速いテンポで演奏しないでほしい」ということです 井上は望み通りのテンポで音楽を進めました。中間部のトリオにおけるクラリネットの演奏は素晴らしかったです

井上は望み通りのテンポで音楽を進めました。中間部のトリオにおけるクラリネットの演奏は素晴らしかったです

プログラム後半の1曲目はドビュッシー「牧神の午後への前奏曲」です この曲はクロード・ドビュッシー(1862-1918)がフランスの詩人マラルメの詩「牧神の午後」に刺激を受けて、1892年から94年にかけて作曲した作品です

この曲はクロード・ドビュッシー(1862-1918)がフランスの詩人マラルメの詩「牧神の午後」に刺激を受けて、1892年から94年にかけて作曲した作品です 「20世紀の音楽はここに始まった」と言われているほど重要な作品です

「20世紀の音楽はここに始まった」と言われているほど重要な作品です この曲は何といっても冒頭のフルート独奏の浮遊するような独特の音楽とハープの絡みが何とも言えない魅力ですが、フルート首席の野津雄太の演奏が素晴らしかった

この曲は何といっても冒頭のフルート独奏の浮遊するような独特の音楽とハープの絡みが何とも言えない魅力ですが、フルート首席の野津雄太の演奏が素晴らしかった またオーボエ主席の神農広樹の演奏も冴えていました

またオーボエ主席の神農広樹の演奏も冴えていました

最後の曲はストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」です この曲はイーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)がロシア・バレエ団の主宰者ディアギレフの委嘱により1910年から翌11年にかけて作曲、1911年6月にパリのシャトレ劇場でフォーキンの振付により初演されました

この曲はイーゴリ・ストラヴィンスキー(1882-1971)がロシア・バレエ団の主宰者ディアギレフの委嘱により1910年から翌11年にかけて作曲、1911年6月にパリのシャトレ劇場でフォーキンの振付により初演されました バレエの物語は1830年代、ニコライ1世治下のペテルブルクでの謝肉祭の人形芝居小屋で、踊り子の人形に恋した人形のペトルーシュカがムーア人の人形に殺されるという内容です

バレエの物語は1830年代、ニコライ1世治下のペテルブルクでの謝肉祭の人形芝居小屋で、踊り子の人形に恋した人形のペトルーシュカがムーア人の人形に殺されるという内容です 第1場「謝肉祭の市場」、第2場「ペトルーシュカの部屋」、第3場「ムーア人の部屋」、第4場「謝肉祭の市場」の4場から成ります

第1場「謝肉祭の市場」、第2場「ペトルーシュカの部屋」、第3場「ムーア人の部屋」、第4場「謝肉祭の市場」の4場から成ります

井上の指揮で演奏に入ります。井上は「昔取った宝塚」、もとい「昔取った杵柄」のクラシック・バレエの心得で、ほとんど踊りながら指揮をします まるでパントマイムでバレエを踊って指揮をしているようです

まるでパントマイムでバレエを踊って指揮をしているようです こういうバレエ曲は井上に合っているのでしょう

こういうバレエ曲は井上に合っているのでしょう 身体の動きが柔軟で楽し気に指揮をしています。彼の動きを見ていれば、いま演奏されているのが物語のどの場面かが分かるほどです

身体の動きが柔軟で楽し気に指揮をしています。彼の動きを見ていれば、いま演奏されているのが物語のどの場面かが分かるほどです 新日本フィルの面々は井上マジックにかかったかのように色彩感豊かな演奏を繰り広げます

新日本フィルの面々は井上マジックにかかったかのように色彩感豊かな演奏を繰り広げます ピアノを弾いた亀井聖矢も大健闘でした

ピアノを弾いた亀井聖矢も大健闘でした

満場の拍手で公演を閉じましたが、ミッキーワールド全開のコンサートでした

終演後、パトロネージュ部の登原さんとお話ししましたが、政府が29日、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の急拡大を受けて、30日午前0時以降、全世界からの外国人の新規入国を当面1か月原則禁止にすると発表したことから、「新日本フィルで第九を振るシモーネ・ヤングは来日できるんだろうか?」と話すと、「これから来日する予定の外国人指揮者などは全員来日できなくなるんでしょうね。これからどうなるのかとても不安です」と語っていました 主催者側も聴衆側も不安でいっぱいという意味では同じ立場です

主催者側も聴衆側も不安でいっぱいという意味では同じ立場です 私の場合、12月に11公演聴く予定ですが、そのうち外国人指揮者やソリストが出演する公演は12月4日のジョナサン・ノット ✕ 東響=定期、5日の新国立オペラ「蝶々夫人」、11日のジョナサン・ノット ✕ 東響=モーツアルト・マチネ、11日のワシーリ・ぺトレンコ ✕ N響=C定期、17日のヤング ✕ 新日本フィル=第九、18日のアレホ・ペレス ✕ 読響=土曜マチネーの6公演です。影響大です

私の場合、12月に11公演聴く予定ですが、そのうち外国人指揮者やソリストが出演する公演は12月4日のジョナサン・ノット ✕ 東響=定期、5日の新国立オペラ「蝶々夫人」、11日のジョナサン・ノット ✕ 東響=モーツアルト・マチネ、11日のワシーリ・ぺトレンコ ✕ N響=C定期、17日のヤング ✕ 新日本フィル=第九、18日のアレホ・ペレス ✕ 読響=土曜マチネーの6公演です。影響大です これらの公演は代演を立てるのか、延期するのか、中止するのか、これから情報収集しなければなりません

これらの公演は代演を立てるのか、延期するのか、中止するのか、これから情報収集しなければなりません

引っ越しのあいさつは普通、面と向かってするものではないか、と

引っ越しのあいさつは普通、面と向かってするものではないか、と

どうせいたずらだろうと「やれるものならやってみろ

どうせいたずらだろうと「やれるものならやってみろ 」と適当にあしらったアルジュンだったが、その直後にシーリング橋が爆破されてしまう

」と適当にあしらったアルジュンだったが、その直後にシーリング橋が爆破されてしまう 事前に予告を受けていたアルジュンはこれを絶好のスクープ・チャンスと捉え、元上司のプロデューサー、アンキタ(アムルター・スパーシュ)にキャスター復帰の約束を取り付け、TRTV独占スクープとしてTV放送を開始する

事前に予告を受けていたアルジュンはこれを絶好のスクープ・チャンスと捉え、元上司のプロデューサー、アンキタ(アムルター・スパーシュ)にキャスター復帰の約束を取り付け、TRTV独占スクープとしてTV放送を開始する

第2楽章ではチェロの豊かな響きが印象的でした

第2楽章ではチェロの豊かな響きが印象的でした

私はこれまで何回この曲を生で聴いてきたか分かりませんが、この人は各段に素晴らしいと思います

私はこれまで何回この曲を生で聴いてきたか分かりませんが、この人は各段に素晴らしいと思います マルチ商法だと気づかないままバイト感覚で話に乗り、友人を誘うことにも興味を示して・・・・

マルチ商法だと気づかないままバイト感覚で話に乗り、友人を誘うことにも興味を示して・・・・

同封されたパンフレットによると、「2022年度 定期演奏会」(会場:サントリーホール)のラインナップは以下の通りです

同封されたパンフレットによると、「2022年度 定期演奏会」(会場:サントリーホール)のラインナップは以下の通りです

コロナ前と違うのは、行きかう人々の全員がマスクをしていることです

コロナ前と違うのは、行きかう人々の全員がマスクをしていることです

2013年に「海賊と呼ばれた男」で第10回本屋大賞を受賞しました

2013年に「海賊と呼ばれた男」で第10回本屋大賞を受賞しました

演奏会後、宴席で反田さんが「オーケストラをつくりたい。音楽家を育てる学校も」と夢を語った

演奏会後、宴席で反田さんが「オーケストラをつくりたい。音楽家を育てる学校も」と夢を語った 」

」

』と手紙で書き送った時、彼は即座に返信しました。『人は自分をだまし幻影の幸せに浸るためにワインを飲みますが、音楽はごまかしではありません。それは天からの啓示です

』と手紙で書き送った時、彼は即座に返信しました。『人は自分をだまし幻影の幸せに浸るためにワインを飲みますが、音楽はごまかしではありません。それは天からの啓示です

これが父親だったら父親失格です

これが父親だったら父親失格です 「自転車スマホ」をやっていて老人と衝突し裁判で負けて膨大な賠償金を払った若者がいたというニュースをどこかで見た記憶があります

「自転車スマホ」をやっていて老人と衝突し裁判で負けて膨大な賠償金を払った若者がいたというニュースをどこかで見た記憶があります

これは悪い意味に捉えられるかもしれませんが、そうではなく、小曽根真の方がジャズ寄りで、山下洋輔の方がクラシック寄りといったニュアンスです(これはあくまで個人の印象ですーと逃げておく

これは悪い意味に捉えられるかもしれませんが、そうではなく、小曽根真の方がジャズ寄りで、山下洋輔の方がクラシック寄りといったニュアンスです(これはあくまで個人の印象ですーと逃げておく