31日(金)。関東地方はまだ梅雨が明けないのに7月は今日で終わりです 梅雨が明けたら明けたで暑くなりそうだし・・・どっちもどっちだな

梅雨が明けたら明けたで暑くなりそうだし・・・どっちもどっちだな

ということで、わが家に来てから今日で2130日目を迎え、政府の観光支援策「Go To トラベル」事業の開始時期について、新型コロナウイルス感染症対策分科会の会長を務める尾身茂氏は29日、政府に対し、判断に時間をかけるよう事前に分科会として提言していたが、政府には採用されなかったと語った というニュースを見て感想を述べるモコタロです

「専門家の意見を聞きながら」は「専門家の意見を聞き流しながら」だったのか

昨日の夕食は、勝浦市在住の大学時代の友人S君が送ってくれた「あこう鯛」を煮つけ、「生野菜サラダ」と「ジャガイモと玉ねぎの味噌汁」(写真には写り切っていない)を作り、買ってきた「マグロの刺身」を用意しました あこう鯛は良く煮汁が沁み込んで美味しかったです

あこう鯛は良く煮汁が沁み込んで美味しかったです が、娘から「魚の鱗を取ってないんじゃないの?」と言われてしまいました

が、娘から「魚の鱗を取ってないんじゃないの?」と言われてしまいました 面倒くさいから省きましたが、たしかに鱗が付いてると食べにくいです。次回への反省材料にします

面倒くさいから省きましたが、たしかに鱗が付いてると食べにくいです。次回への反省材料にします

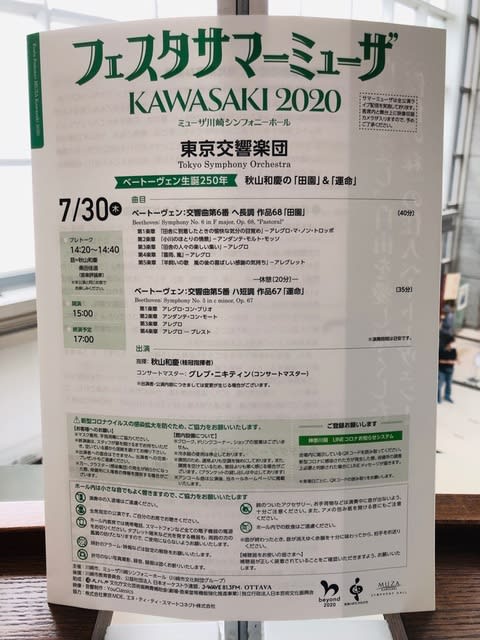

昨日、ミューザ川崎シンフォニーホールでフェスタサマーミューザ参加公演「東京交響楽団」のコンサートを聴きました プログラムは①ベートーヴェン「交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 ”田園” 」、②同「交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ”運命” 」です

プログラムは①ベートーヴェン「交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 ”田園” 」、②同「交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ”運命” 」です 指揮は秋山和慶です

指揮は秋山和慶です

自席は2CA4列45番、センター右ブロック4列目右から7つ目です オケの編成は左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスといういつもの東響の並びです

オケの編成は左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスといういつもの東響の並びです 総勢60名弱の楽団員同士は1メートル超のソーシャルディスタンスを取っていますが、譜面台は2人で1台を使用します。コンマスのグレヴ・二キティンをはじめ弦・打楽器奏者はマスクを着用します

総勢60名弱の楽団員同士は1メートル超のソーシャルディスタンスを取っていますが、譜面台は2人で1台を使用します。コンマスのグレヴ・二キティンをはじめ弦・打楽器奏者はマスクを着用します

この日演奏される2つの交響曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1807年から1808年にかけて同時並行的に作曲、1808年12月22日にアン・デア・ウィーン劇場で「ピアノ協奏曲第4番」や「ピアノ、合唱、管弦楽のための幻想曲ハ短調」などと共にベートーヴェン自身の指揮により初演されました しかし、オケの練習不足に加え、会場は暖房装置が壊れていて寒く、聴衆は4時間にわたるコンサートを震えながら聴いていたと言われています

しかし、オケの練習不足に加え、会場は暖房装置が壊れていて寒く、聴衆は4時間にわたるコンサートを震えながら聴いていたと言われています その結果、初演は失敗に終わりました

その結果、初演は失敗に終わりました ベートーヴェンのことです、その後の再演では成功を収めています

ベートーヴェンのことです、その後の再演では成功を収めています

1曲目はベートーヴェン「交響曲 第6番 ヘ長調 作品68 ”田園” 」です ベートーヴェンの9つの交響曲の中で唯一、自身が「田園」と標題を付けた作品で、当時の交響曲が4楽章形式だったのに対し、5楽章から成り、後半の3,4,5楽章が続けて演奏されるという先進性を備えています

ベートーヴェンの9つの交響曲の中で唯一、自身が「田園」と標題を付けた作品で、当時の交響曲が4楽章形式だったのに対し、5楽章から成り、後半の3,4,5楽章が続けて演奏されるという先進性を備えています 第1楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ(田舎に着いた時の愉快な気分と目覚め)」、第2楽章「アンダンテ・モルト・モッソ(小川の風景)」、第3楽章「アレグロ(田舎の人々の楽しい集い)」、第4楽章「アレグロ(雷鳴、嵐)」、第5楽章「アレグレット(牧歌~嵐の後の喜びと感謝)」の5楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ(田舎に着いた時の愉快な気分と目覚め)」、第2楽章「アンダンテ・モルト・モッソ(小川の風景)」、第3楽章「アレグロ(田舎の人々の楽しい集い)」、第4楽章「アレグロ(雷鳴、嵐)」、第5楽章「アレグレット(牧歌~嵐の後の喜びと感謝)」の5楽章から成ります

「歩く紳士」と形容したくなるようなロマンスグレイの秋山和慶氏の指揮で第1楽章に入ります 首席オーボエの荒木奏美の愉悦感に満ちた演奏が素晴らしい

首席オーボエの荒木奏美の愉悦感に満ちた演奏が素晴らしい 隣席の首席フルート・相澤政宏も楽しく美しいメロディーを奏でます

隣席の首席フルート・相澤政宏も楽しく美しいメロディーを奏でます この日、いつにも増して感じたのは、弦楽器のアンサンブルの美しさです

この日、いつにも増して感じたのは、弦楽器のアンサンブルの美しさです 秋山氏の指揮は いつものように奇をてらうことのない自然体のもので、楽団員は演奏しやすいのではないかと想像します

秋山氏の指揮は いつものように奇をてらうことのない自然体のもので、楽団員は演奏しやすいのではないかと想像します 楽団員の演奏姿を見ていると、桐朋学園を卒業した翌年の1964年に東京交響楽団を指揮してデビューして以来、40年間にわたり同楽団の音楽監督・常任指揮者を務めてきた秋山氏へのリスペクトを感じます

楽団員の演奏姿を見ていると、桐朋学園を卒業した翌年の1964年に東京交響楽団を指揮してデビューして以来、40年間にわたり同楽団の音楽監督・常任指揮者を務めてきた秋山氏へのリスペクトを感じます お互いの信頼関係の上に成り立つ演奏だと思います

お互いの信頼関係の上に成り立つ演奏だと思います

話は変わりますが、ここに1枚のCDがあります ドイツの作曲家ユスティン・ハインリヒ・クネヒト(1752-1817)が作曲した「自然の音楽的描写-大シンフォニー」です

ドイツの作曲家ユスティン・ハインリヒ・クネヒト(1752-1817)が作曲した「自然の音楽的描写-大シンフォニー」です ベートーヴェンの「田園交響曲」と同様、5楽章から成り、曲想もほぼ同じです

ベートーヴェンの「田園交響曲」と同様、5楽章から成り、曲想もほぼ同じです 第1楽章「美しい田舎~」、第2楽章「雷鳴が轟き嵐が近づく~」、第3楽章「嵐がやってきた~」、第4楽章「嵐は次第に収まる~」、第5楽章「自然は喜びに満ち~」といった内容です

第1楽章「美しい田舎~」、第2楽章「雷鳴が轟き嵐が近づく~」、第3楽章「嵐がやってきた~」、第4楽章「嵐は次第に収まる~」、第5楽章「自然は喜びに満ち~」といった内容です 実際に曲を聴いてみると、明らかにベートーヴェン(1770生まれ)はクネヒト(1752年生まれ)のこの作品を参考にして「田園交響曲」を書いたのではないかと思ってしまいます

実際に曲を聴いてみると、明らかにベートーヴェン(1770生まれ)はクネヒト(1752年生まれ)のこの作品を参考にして「田園交響曲」を書いたのではないかと思ってしまいます 違うのはクネヒトが自然を音楽で描写したのに対し、ベートーヴェンは自然の心象風景を音楽で表したことです

違うのはクネヒトが自然を音楽で描写したのに対し、ベートーヴェンは自然の心象風景を音楽で表したことです

プログラム後半は「交響曲 第5番 ハ短調 作品67 ”運命” 」です この曲は「運命」という愛称で呼ばれていますが、言うまでもなくベートーヴェンが名付けたものではありません

この曲は「運命」という愛称で呼ばれていますが、言うまでもなくベートーヴェンが名付けたものではありません 弟子のシンドラーが冒頭のダダダダーン

弟子のシンドラーが冒頭のダダダダーン の意味をべ――トーヴェンに訊ねると、彼は「運命はこのように扉を叩く」と答えたというエピソードから、そのように呼ばれるようになったと言われていますが、何の証拠もありません

の意味をべ――トーヴェンに訊ねると、彼は「運命はこのように扉を叩く」と答えたというエピソードから、そのように呼ばれるようになったと言われていますが、何の証拠もありません この曲の大きな特徴は①曲の冒頭は休符から始まる、②冒頭の短い動機(ダダダダーン)が全曲を通して緻密に積み上げられていく、③交響曲で初めてピッコロ、コントラファゴット、トロンボーンが使用された、④ベートーヴェンの「苦しみを通して歓喜に至れ」という人生哲学が具現化されている、といったところでしょうか

この曲の大きな特徴は①曲の冒頭は休符から始まる、②冒頭の短い動機(ダダダダーン)が全曲を通して緻密に積み上げられていく、③交響曲で初めてピッコロ、コントラファゴット、トロンボーンが使用された、④ベートーヴェンの「苦しみを通して歓喜に至れ」という人生哲学が具現化されている、といったところでしょうか

第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「アンダンテ・コン・モート」、第3楽章「アレグロ」、第4楽章「アレグロ~プレスト」の4楽章から成ります

秋山氏の指揮で演奏に入りますが、東響は終始 緊張感と推進力に満ちた演奏を展開、ベートーヴェンの人生哲学を渾身の演奏によって築き上げました

真っ赤な開襟シャツの胸に書かれているのは「

真っ赤な開襟シャツの胸に書かれているのは「 言うまでもなく広島カープのユニフォームです

言うまでもなく広島カープのユニフォームです 下野氏は2006年から2017年まで読売日響の正指揮者・首席客員指揮者を務めましたが、現在は広島交響楽団の音楽監督を務めています

下野氏は2006年から2017年まで読売日響の正指揮者・首席客員指揮者を務めましたが、現在は広島交響楽団の音楽監督を務めています 「カープ愛」と言っておきます

「カープ愛」と言っておきます 読響のコンマスで広島出身の長原幸太氏もカープ・ファンなので、この日のコンマスが日下紗矢子さんでなく、長原氏だったら別の意味で盛り上がったかもしれません

読響のコンマスで広島出身の長原幸太氏もカープ・ファンなので、この日のコンマスが日下紗矢子さんでなく、長原氏だったら別の意味で盛り上がったかもしれません

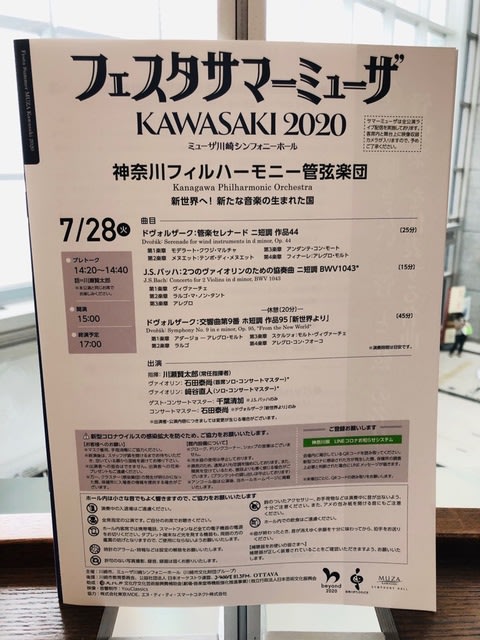

なお、演奏者はマスクを着用していません。その必要はない距離です

なお、演奏者はマスクを着用していません。その必要はない距離です 溌剌とした素晴らしい演奏でした

溌剌とした素晴らしい演奏でした

また、第11曲「ピアニスト」はまるで初心者がピアノを弾くようにわざと下手に弾かなければなりません

また、第11曲「ピアニスト」はまるで初心者がピアノを弾くようにわざと下手に弾かなければなりません 努力して下手に弾く二人のピアニストの連弾を聴いて、思わずニヤニヤしてしまいました

努力して下手に弾く二人のピアニストの連弾を聴いて、思わずニヤニヤしてしまいました

」と語ったので、思わず大きな拍手をしてしまいました

」と語ったので、思わず大きな拍手をしてしまいました

神奈川組では石田が組長ですが、演奏では崎谷と対等の関係にあります

神奈川組では石田が組長ですが、演奏では崎谷と対等の関係にあります

その後ウイルは事故のショックから精神を病み自殺してしまう

その後ウイルは事故のショックから精神を病み自殺してしまう その事故の時、たまたま訪れたニューヨークでその顛末に深く関わった幼い少年ロドリゴがいた

その事故の時、たまたま訪れたニューヨークでその顛末に深く関わった幼い少年ロドリゴがいた

それ以来、昨日経験したことが今日繰り返されるという、時間を移動してしまうような不思議な現象に悩まされるようになる

それ以来、昨日経験したことが今日繰り返されるという、時間を移動してしまうような不思議な現象に悩まされるようになる

」とビックリしましたが、本気のようです

」とビックリしましたが、本気のようです

オケはモニターの左サイドの奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリンとチェロが、モニターの右サイドに左からヴィオラ、第2ヴァイオリンがスタンバイします

オケはモニターの左サイドの奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリンとチェロが、モニターの右サイドに左からヴィオラ、第2ヴァイオリンがスタンバイします ここから、事務局員による大使館とのやり取りやノット氏との連絡が続けられますが、3月末に至りイギリスが入国拒否国に分類されるに至って、ノット氏も来日を断念したといいます

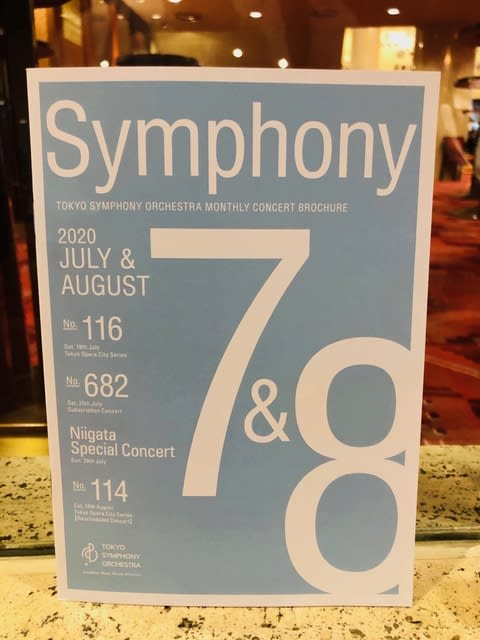

ここから、事務局員による大使館とのやり取りやノット氏との連絡が続けられますが、3月末に至りイギリスが入国拒否国に分類されるに至って、ノット氏も来日を断念したといいます オペラシティシリーズを含めた今回の東京交響楽団の「映像ノット」出演公演は、日本のオーケストラ演奏史に残る画期的な試みだったと思います

オペラシティシリーズを含めた今回の東京交響楽団の「映像ノット」出演公演は、日本のオーケストラ演奏史に残る画期的な試みだったと思います

その仕事を命じられたのは兎田孝則だった。愛する妻の綿子を人質に取られ、オリオオリオを探すように強制されてしまう

その仕事を命じられたのは兎田孝則だった。愛する妻の綿子を人質に取られ、オリオオリオを探すように強制されてしまう

リポーターはその言葉が喉まで出ていた。明らかに顔が引き攣っている。もう一つ、似たような質問がスタジオから投げられたなら彼も、「もうやだ!」的な叫びを上げたのかもしれない

リポーターはその言葉が喉まで出ていた。明らかに顔が引き攣っている。もう一つ、似たような質問がスタジオから投げられたなら彼も、「もうやだ!」的な叫びを上げたのかもしれない

受付で4月22日付チケットを提出し、代わりに新しい座席指定券(2階G列11番)を受け取りました

受付で4月22日付チケットを提出し、代わりに新しい座席指定券(2階G列11番)を受け取りました