30日(月)。月日が経つのは速いもので今日で9月も終わり、明日から10月です。油断も隙もないですね

昨日はコンサートの予定がなかったので、1日中家でゆっくり過ごしました と言いたいところですが、じっとしてられない性分なので、午後神保町に出かけました

と言いたいところですが、じっとしてられない性分なので、午後神保町に出かけました 三省堂書店の1階を散策していると、近くから男性の怒鳴り声がします

三省堂書店の1階を散策していると、近くから男性の怒鳴り声がします 振り返ると高齢男性が青年に「なんだよ、本読んでんだよ。文句あんのかよ

振り返ると高齢男性が青年に「なんだよ、本読んでんだよ。文句あんのかよ 」と大きな声でいちゃもんをつけています。青年の声は小さくて聞こえないので、何が原因で口げんかになったのかサッパリ分かりません

」と大きな声でいちゃもんをつけています。青年の声は小さくて聞こえないので、何が原因で口げんかになったのかサッパリ分かりません

こういう人はどこにでもいますね。何が原因か分かりませんが、急に怒り出す発火点の低い人が たいてい会社を定年で終えて悠々自適の人生を送っているように見える高齢の男性です

たいてい会社を定年で終えて悠々自適の人生を送っているように見える高齢の男性です ちょっと肩が触れたとか、カバンが体に当たったとか、そんな些細なことが多いようです

ちょっと肩が触れたとか、カバンが体に当たったとか、そんな些細なことが多いようです 現役の時はそれなりの地位の人だったのでしょうが、こういう光景を見ると今や唯の馬鹿オヤジです

現役の時はそれなりの地位の人だったのでしょうが、こういう光景を見ると今や唯の馬鹿オヤジです 周りの人たちに見られていますよ、あなたの醜態

周りの人たちに見られていますよ、あなたの醜態

満員電車でよく居合わせるのは、背中に背負ったリュックや、脇に抱えた大きなバックがじゃまで、注意する人です これは、経験から言うと、あながち文句を言う人を非難できないように思います

これは、経験から言うと、あながち文句を言う人を非難できないように思います 後ろにある荷物は見えないので、右を向いたり左を向いたりすると背中の荷物が左右に動くので、周りの人が迷惑を蒙るのです

後ろにある荷物は見えないので、右を向いたり左を向いたりすると背中の荷物が左右に動くので、周りの人が迷惑を蒙るのです 空いている電車ならともかく、混んでいる時は、リュックや大きな荷物は前に抱くようにして抱えるべきです。これは常識だと思います

空いている電車ならともかく、混んでいる時は、リュックや大きな荷物は前に抱くようにして抱えるべきです。これは常識だと思います もちろん、注意する時には言葉を選んだ方が良いとは思います。今や、人に注意すると隠したナイフで刺される時代なので、注意するのも命がけです

もちろん、注意する時には言葉を選んだ方が良いとは思います。今や、人に注意すると隠したナイフで刺される時代なので、注意するのも命がけです それだけに、一人一人が常識を持って電車に乗るべきだと思います。ナイフを持たずに

それだけに、一人一人が常識を持って電車に乗るべきだと思います。ナイフを持たずに

閑話休題

閑話休題

28日の日経朝刊別刷り「日経プラス」のコラム「生活発見~その違い わかりますか」が「ミステリーとサスペンスの違い」を取り上げていました 要約すると、

要約すると、

「本来の意味は、ミステリーは謎・神秘、サスペンスは気がかり、不安 しかし小説やドラマでは混同されているのが実情

しかし小説やドラマでは混同されているのが実情 ミステリーは推理作品と同義語。一般的な定義は、犯罪の謎解きに重点が置かれていること。誰が犯人か最後まで判らないことが多いのが特徴

ミステリーは推理作品と同義語。一般的な定義は、犯罪の謎解きに重点が置かれていること。誰が犯人か最後まで判らないことが多いのが特徴 一方、サスペンスは登場人物の心理的なスリル描写に重点を置いたもので、読者や観客に犯人を先に明かすことが多いのが特徴

一方、サスペンスは登場人物の心理的なスリル描写に重点を置いたもので、読者や観客に犯人を先に明かすことが多いのが特徴 」

」

この定義で言えば、私がよく読むのはミステリーですが、ミステリーにはサスペンスがつきものののような気がします

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

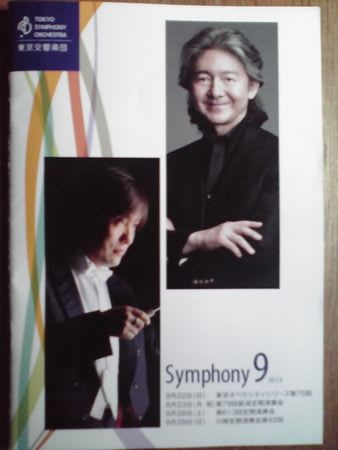

28日(土)は午後3時からの東京フィル「響きの森クラシック・シリーズ」公演に続いて、午後6時からサントリーホールで東京交響楽団の第613回定期演奏会を聴きました プログラムは①マクミラン「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」、②ホルスト「惑星」です。指揮は大友直人です

プログラムは①マクミラン「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」、②ホルスト「惑星」です。指揮は大友直人です

1曲目の作曲者マクミランは、1959年スコットランド生まれ。タイトルの「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」とは、イエス・キリストが磔刑に処せられた際に十字架上で語ったとされる言葉のことです この作品はBBCテレビの委嘱により作曲され、1994年3月の聖週間に放送され、その後同年3月30日に演奏会初演が為されました

この作品はBBCテレビの委嘱により作曲され、1994年3月の聖週間に放送され、その後同年3月30日に演奏会初演が為されました

サブタイトルに「合唱と弦楽オーケストラのためのカンタータ」とあるように、舞台には約150名の合唱団と弦楽奏者のみが登場します ソリストは新国立劇場合唱団のメンバーで、ソプラノ=熊坂真理、肥沼諒子、アルト=佐々木昌子、松浦麗、テノール=寺田宗永、岩本識、バス=狩野賢一、大野隆という面々、コーラスは東響コーラスです。コーラスはスコアを持ちません。暗譜で歌うようです

ソリストは新国立劇場合唱団のメンバーで、ソプラノ=熊坂真理、肥沼諒子、アルト=佐々木昌子、松浦麗、テノール=寺田宗永、岩本識、バス=狩野賢一、大野隆という面々、コーラスは東響コーラスです。コーラスはスコアを持ちません。暗譜で歌うようです

オケは弦楽のみのためチューニングはコンマスの大谷康子自らが主導します 指揮者の大友直人はいつものようにタクトを持ちません

指揮者の大友直人はいつものようにタクトを持ちません

第1曲から第7曲まで全7曲から成ります。第1曲は女声の静かな音楽で始まります。第2曲はアカペラもあるのでスコアを持たないコーラス陣にとっては厳しい条件と思われます。しかし心配無用でした 第4曲の「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」(わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか)では、ソプラノの高音が耳をつんざきます

第4曲の「エリ、エリ、レマ、サバクタニ」(わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか)では、ソプラノの高音が耳をつんざきます 鼓膜がびりびりと振動しているのが分かります。最後の第7曲は再び第1曲と同様、静かな音楽で終わります。初めて聴いた音楽でしたが、現代の作曲家による作品にしては聴きやすい曲でした

鼓膜がびりびりと振動しているのが分かります。最後の第7曲は再び第1曲と同様、静かな音楽で終わります。初めて聴いた音楽でしたが、現代の作曲家による作品にしては聴きやすい曲でした

この曲は何と言ってもソリストと合唱の力が大きかったと思います。新国立劇場合唱団のソリスト8人は、新国立オペラで見たことがある人もいたように思います 世界に通用する合唱団の構成員ですから一級の声の持ち主です。また、東響コーラスは素晴らしい合唱でした

世界に通用する合唱団の構成員ですから一級の声の持ち主です。また、東響コーラスは素晴らしい合唱でした

2曲目のホルスト「惑星」も7つの曲から成ります。第1曲「火星ー戦いをもたらすもの」、第2曲「金星ー平和をもたらすもの」、第3曲「水星ー翼を持った使者」、第4曲「木星ー喜びをもたらすもの」、第5曲「土星ー老いをもたらすもの」、第6曲「天王星ー魔術師」、第7曲「海王星ー神秘なるもの」です

第1曲「火星」を聴いていつも思うのは、スピルバーグ監督映画「スター・ウォーズ」です。このテーマ音楽を書いたジョン・ウィリアムズは絶対この「火星」を聴いてスター・ウォーズの「戦いの音楽」を作ったに違いない、ということです ダースベーダ―の顔が頭に浮かびます

ダースベーダ―の顔が頭に浮かびます

第2曲「金星」にはヴァイオリンとチェロのソロが出てきますが、首席の2人とも素晴らしい演奏でした 第4曲「木星」は平原綾香の「ジュピター」で有名ですね。と言うか、順番としては平原綾香がホルストの惑星の「木星」を聴いて、そのメロディーに歌をかぶせたのですね。いずれにしても美しいメロディーです

第4曲「木星」は平原綾香の「ジュピター」で有名ですね。と言うか、順番としては平原綾香がホルストの惑星の「木星」を聴いて、そのメロディーに歌をかぶせたのですね。いずれにしても美しいメロディーです

最後の第7曲「冥王星」はピアニッシモによる演奏ですが、最後の方でどこからともなく女声合唱が聴こえてきます 聴衆は、どこで歌っているんだろう?と首をかしげながら聴いています。よく見ると2階のパイプオルガン右横の出入り口扉が開いているのが分かります

聴衆は、どこで歌っているんだろう?と首をかしげながら聴いています。よく見ると2階のパイプオルガン右横の出入り口扉が開いているのが分かります その裏で女声合唱が隠れて歌っていたのです。曲が終わる頃にはすっかり扉が閉じられていました

その裏で女声合唱が隠れて歌っていたのです。曲が終わる頃にはすっかり扉が閉じられていました

こうした演出は会場によってまちまちですね。ミューザ川崎の天井が3.11の大震災で崩落する前のことでした。同じ東京交響楽団がミューザでこの曲を演奏した際、あまりにも気持ちがよくて第7曲の時は目を閉じてじっと聴いていたのですが、音が消えたので目を覚ますと会場が真っ暗で面喰いました。これは、音が小さくなるにしたがって会場の照明をどんどん落としていき、最後には照明を消すという一流の演出だったのです。それに気が付いた時はアフター・フェスティバル(あとの祭り)でした そのことがあったので、今回はしっかりと目を開けて見張っていましたが、照明は消えませんでした。複雑な心境です

そのことがあったので、今回はしっかりと目を開けて見張っていましたが、照明は消えませんでした。複雑な心境です

曲の流れに合わせて、どんな特徴の倍音を出すかをコントロールできる人が、楽器の本当の達人と言えるのかもしれない」

曲の流れに合わせて、どんな特徴の倍音を出すかをコントロールできる人が、楽器の本当の達人と言えるのかもしれない」

ソリストがテンポをかなり揺らせるため、指揮者は常にピアニストの方を振り返り”合わせ”ながら指揮をするパターンが多くなります

ソリストがテンポをかなり揺らせるため、指揮者は常にピアニストの方を振り返り”合わせ”ながら指揮をするパターンが多くなります

あまりにも早過ぎるクリスマスツリーの話題は理解にクルシミマス

あまりにも早過ぎるクリスマスツリーの話題は理解にクルシミマス 12月のクリスマスまでもちますよね?アベノミクス

12月のクリスマスまでもちますよね?アベノミクス 途中でこけてアベノミステイクにならないことを祈ります

途中でこけてアベノミステイクにならないことを祈ります

湊かなえは2008年の「告白」で衝撃的なデビューを飾り、09年第6回本屋大賞を受賞した人気ミステリー作家です

湊かなえは2008年の「告白」で衝撃的なデビューを飾り、09年第6回本屋大賞を受賞した人気ミステリー作家です この対立によって起こる事件が、物語全体の「核」になっていきます

この対立によって起こる事件が、物語全体の「核」になっていきます

42.2%ということは1,000人のうち422人がということですから、凄いですね

42.2%ということは1,000人のうち422人がということですから、凄いですね

私の会員席は1階センターブロックやや後方の右通路側なのですが、自席の左側席が5~6席空いています。新年度に入って定期会員が減っているのではないかと懸念します

私の会員席は1階センターブロックやや後方の右通路側なのですが、自席の左側席が5~6席空いています。新年度に入って定期会員が減っているのではないかと懸念します

その時、ハッと思ったのは川久保賜紀というヴァイオリニストの特質は”歌うように演奏する”ところではないか、ということです

その時、ハッと思ったのは川久保賜紀というヴァイオリニストの特質は”歌うように演奏する”ところではないか、ということです とブラボーが舞台を包みました。本当に素晴らしい演奏でした

とブラボーが舞台を包みました。本当に素晴らしい演奏でした メンデルスゾーンと同じような子ども時代だったのでしょう。同じ天才でも、サン=サーンスがモーツアルト、メンデルスゾーンと違う点は彼が86歳まで長生きしたことです

メンデルスゾーンと同じような子ども時代だったのでしょう。同じ天才でも、サン=サーンスがモーツアルト、メンデルスゾーンと違う点は彼が86歳まで長生きしたことです

ハイフェッツのベートーヴェン「クロイツェル・ソナタ」、バックハウスのベートーヴェン「ピアノ協奏曲第5番」、ロストロポーヴィチのドヴォルザーク「チェロ協奏曲」などです。9月18日発売とのことなので、すでに店頭に並んでいるはず。定価は1枚3,300円とのこと。はっきり言って、高いと思います

ハイフェッツのベートーヴェン「クロイツェル・ソナタ」、バックハウスのベートーヴェン「ピアノ協奏曲第5番」、ロストロポーヴィチのドヴォルザーク「チェロ協奏曲」などです。9月18日発売とのことなので、すでに店頭に並んでいるはず。定価は1枚3,300円とのこと。はっきり言って、高いと思います もっと安くしたら買いますけど、どうでしょうか

もっと安くしたら買いますけど、どうでしょうか

これは2007年3月24日に米メトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ映像です。このライブビューイングを見るのは3回目です

これは2007年3月24日に米メトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ映像です。このライブビューイングを見るのは3回目です

と思わせたのがペーター・マッティです

と思わせたのがペーター・マッティです 独特の味なので、ビール缶の表示を見ると麦芽、ホップとともに米と書かれていました。すごく美味しかったです

独特の味なので、ビール缶の表示を見ると麦芽、ホップとともに米と書かれていました。すごく美味しかったです

40分もすると金曜日のせいかお店が混んできたので、予定より早く同じ地下のOに移りました。そこでN医師、O医師、O店長、S建設F氏が加わって空きスペースの後継テナント問題について話し合いをしました

40分もすると金曜日のせいかお店が混んできたので、予定より早く同じ地下のOに移りました。そこでN医師、O医師、O店長、S建設F氏が加わって空きスペースの後継テナント問題について話し合いをしました