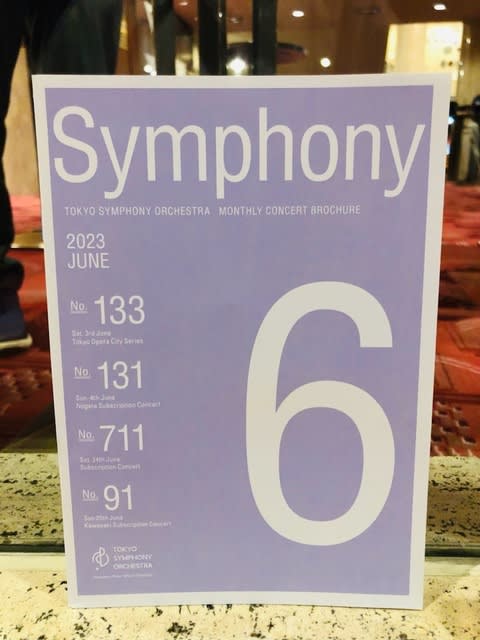

30日(金)。月末を迎えたので、6月の3つの目標の達成状況をご報告します ①クラシック・コンサート=17回(本日のオペラ公演を含む)、②映画鑑賞=8本、③読書=4冊でした

①クラシック・コンサート=17回(本日のオペラ公演を含む)、②映画鑑賞=8本、③読書=4冊でした ①はこのほか、東京シティ・フィルと新日本フィルの公開リハーサルを見学しました

①はこのほか、東京シティ・フィルと新日本フィルの公開リハーサルを見学しました

ところで、つい先日「都響っていつからカーテンコール時の写真撮影が可能になったの?」というツイートを見ました そこには都響プログラム冊子に掲載の「コンサートをお楽しみいただくために」の写真が貼られていました

そこには都響プログラム冊子に掲載の「コンサートをお楽しみいただくために」の写真が貼られていました 写真にある通り( )内に「終演後のカーテンコール時のみ写真の撮影が可能です」と書かれています

写真にある通り( )内に「終演後のカーテンコール時のみ写真の撮影が可能です」と書かれています 私も思いました。いつから撮影可能になったの?と

私も思いました。いつから撮影可能になったの?と どうやら都響としては、積極的に写メしてほしいというスタンスを取っていないように思えます

どうやら都響としては、積極的に写メしてほしいというスタンスを取っていないように思えます

その点、カーテンコール時の写真撮影を日本のオーケストラで初めて解禁したNHK交響楽団は、プログラム冊子の裏表紙で下の写真のような説明を加えています さらにコンサート当日も開演前と休憩時間に「カーテンコール時の撮影が可能です。SNS等で拡散してください」と積極的にPRしています

さらにコンサート当日も開演前と休憩時間に「カーテンコール時の撮影が可能です。SNS等で拡散してください」と積極的にPRしています

また、東京交響楽団もプログラム冊子で下の写真のように「カーテンコール時の撮影について」注意事項を掲げています

さらに、新日本フィルでは「カーテンコール時の写真撮影OK」のチラシをプログラム冊子に挟み込んでPRしています あとは日本フィルが「撮影可」としているようですが、私は定期会員ではないので情報がありません。悪しからず

あとは日本フィルが「撮影可」としているようですが、私は定期会員ではないので情報がありません。悪しからず こうして比べてみると、解禁していないよりはマシとは言えるものの、都響の消極的な姿勢が目立ちます

こうして比べてみると、解禁していないよりはマシとは言えるものの、都響の消極的な姿勢が目立ちます 「撮影可能」があまり知られていない中で撮影したら、周囲から「あの人、マナー違反している

「撮影可能」があまり知られていない中で撮影したら、周囲から「あの人、マナー違反している 」と勘違いされないだろうか? 都響はそこまで考えているだろうか

」と勘違いされないだろうか? 都響はそこまで考えているだろうか  次の都響定期公演は9月です。覚悟をもってトライしてみようかと思います。忘れていなければ

次の都響定期公演は9月です。覚悟をもってトライしてみようかと思います。忘れていなければ

ということで、わが家に来てから今日で3090日目を迎え、米共和党のマッカーシー下院議長は28日までに、来年の大統領選の共和党候補者指名争いでリードするトランプ前大統領が「最強の候補だ」と保守系メディアに語ったが、直前にテレビ番組で「最も強い候補か問われれば、答えが分からない」と述べていたのを、トランプ支持者から批判されて態度を一転させた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

限りなく犯罪者に近いトランプを 持ち上げざるを得ない共和党の 情けなさの象徴だ

昨日の夕食は「焼き肉」にしました 牛ロースと牛ミスジです🥩 野菜の付き合わせをワンプレートに盛り付けました

牛ロースと牛ミスジです🥩 野菜の付き合わせをワンプレートに盛り付けました アスパラガスは素揚げにしましたが、とても美味しかったです

アスパラガスは素揚げにしましたが、とても美味しかったです ビールはサッポロCLASSICですが、基本的に北海道限定で年2回の限定販売なので、なかなか手に入りません

ビールはサッポロCLASSICですが、基本的に北海道限定で年2回の限定販売なので、なかなか手に入りません

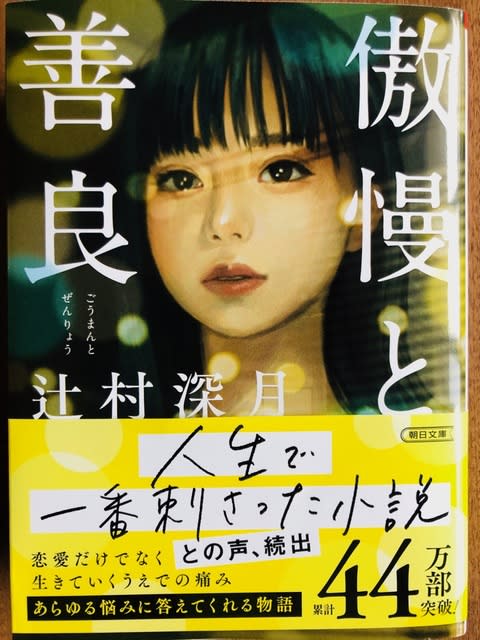

辻村深月著「傲慢と善良」(朝日文庫)を読み終わりました 辻村深月(つじむら みづき)は1980年山梨県生まれ。千葉大学教育学部卒。2004年に「冷たい校舎の時は止まる」で第21回メフィスト賞を受賞し作家デビュー

辻村深月(つじむら みづき)は1980年山梨県生まれ。千葉大学教育学部卒。2004年に「冷たい校舎の時は止まる」で第21回メフィスト賞を受賞し作家デビュー 2011年「ツナグ」で第32回吉川英治文学新人賞、12年「鍵のない夢を見る」で第147回直木賞、18年「かがみの孤城」で第15回本屋大賞を受賞しました

2011年「ツナグ」で第32回吉川英治文学新人賞、12年「鍵のない夢を見る」で第147回直木賞、18年「かがみの孤城」で第15回本屋大賞を受賞しました

物語は、突然失踪した婚約者の坂庭真実を探し求める西澤架(かける)の視点で描かれる第1部と、真実の視点で描かれる第2部で構成されています

父親の急逝により会社を継いだ架は、30代前半の頃に付き合っていた女性からフラれた過去があります 架は結婚を迫る相手に応えることが出来なかったのです

架は結婚を迫る相手に応えることが出来なかったのです 30代後半になり、一人で生きていくことに不安を覚えた架は婚活を始めることになります

30代後半になり、一人で生きていくことに不安を覚えた架は婚活を始めることになります 切迫感から選んだのはフラれた彼女を100点とすれば70点の真実でした

切迫感から選んだのはフラれた彼女を100点とすれば70点の真実でした 結婚式を前に失踪した真実に何があったのか? 架は彼女が30歳を超えるまで暮らしていた群馬県前橋市へ向かいます

結婚式を前に失踪した真実に何があったのか? 架は彼女が30歳を超えるまで暮らしていた群馬県前橋市へ向かいます 真実の両親、真実の姉、真実がかつて利用していた結婚相談所の代表者、その相談所を通じて会ったものの真実から交際を断った2名の男性・・・架はそうした次々と会って、真相の究明に当たります

真実の両親、真実の姉、真実がかつて利用していた結婚相談所の代表者、その相談所を通じて会ったものの真実から交際を断った2名の男性・・・架はそうした次々と会って、真相の究明に当たります そうした中で、架は自分が知らない真実を発見します

そうした中で、架は自分が知らない真実を発見します 一方、失踪した真実は、仙台で東日本大震災の後始末に関連するするボランティアの仕事を見つけ、そこで働いていました

一方、失踪した真実は、仙台で東日本大震災の後始末に関連するするボランティアの仕事を見つけ、そこで働いていました 真実は様々な過去を持つ人々との触れ合いを通じて自分を見つめ直します

真実は様々な過去を持つ人々との触れ合いを通じて自分を見つめ直します 果たして、架は真実と再会し失踪の本当の理由を知ることができるのでしょうか

果たして、架は真実と再会し失踪の本当の理由を知ることができるのでしょうか

真実がかつて利用していた結婚相談所「縁結び 小野里」の代表・小野里夫人の言葉が、本書のテーマになっていることが分かります 小野里夫人はイギリスの作家ジェーン・オースティンの小説「高慢と偏見」を「究極の結婚小説である」と持論を述べ、架に次のように語ります

小野里夫人はイギリスの作家ジェーン・オースティンの小説「高慢と偏見」を「究極の結婚小説である」と持論を述べ、架に次のように語ります

「当時は恋愛するにも身分が大きく関係していました 身分の高い男性がプライドを捨てられなかったり、けれど、女性の側にも相手への偏見があったり

身分の高い男性がプライドを捨てられなかったり、けれど、女性の側にも相手への偏見があったり それぞれの中にある高慢と偏見のせいで、恋愛や結婚がなかなかうまくいかない。英語だと、高慢は、つまりプライドということになりますね

それぞれの中にある高慢と偏見のせいで、恋愛や結婚がなかなかうまくいかない。英語だと、高慢は、つまりプライドということになりますね 対して、現代の結婚がうまくいかない理由は、『傲慢さと善良さ』にあるような気がします。現代の日本は、目に見える身分差別はもうないですけれど、一人一人が自分の価値観に重きを置き過ぎていて、皆さん傲慢です

対して、現代の結婚がうまくいかない理由は、『傲慢さと善良さ』にあるような気がします。現代の日本は、目に見える身分差別はもうないですけれど、一人一人が自分の価値観に重きを置き過ぎていて、皆さん傲慢です その一方で、善良に生きている人ほど、親の言いつけを守り、誰かに決めてもらうことが多すぎて、”自分がない”ということになってしまう

その一方で、善良に生きている人ほど、親の言いつけを守り、誰かに決めてもらうことが多すぎて、”自分がない”ということになってしまう 傲慢さと善良さが、矛盾なく同じ人の中に存在してしまう、不思議な時代なのだと思います

傲慢さと善良さが、矛盾なく同じ人の中に存在してしまう、不思議な時代なのだと思います その善良さは、過ぎれば、世間知らずとか、無知ということになるのかもしれないですね

その善良さは、過ぎれば、世間知らずとか、無知ということになるのかもしれないですね 」

」

本書は解説を含めて500ページにもなる長編小説です 架と真実、それぞれが「傲慢と善良」を併せ持ちながら生きています

架と真実、それぞれが「傲慢と善良」を併せ持ちながら生きています しかし、これは他人事ではなく、本書を読んでいる読者一人ひとりにも共通することなのです

しかし、これは他人事ではなく、本書を読んでいる読者一人ひとりにも共通することなのです 読みながら、グサッグサッと突き刺さります

読みながら、グサッグサッと突き刺さります 結婚や恋愛に悩んでいる方に特にお薦めします

結婚や恋愛に悩んでいる方に特にお薦めします

この楽章での聴きどころはカデンツァです

この楽章での聴きどころはカデンツァです そして、オケの総奏とともに圧倒的なフィナーレを迎えました

そして、オケの総奏とともに圧倒的なフィナーレを迎えました 圧倒的にすごい演奏でした

圧倒的にすごい演奏でした

第3楽章では弦楽セクションによるピッツィカートによる演奏が楽しい

第3楽章では弦楽セクションによるピッツィカートによる演奏が楽しい

1980年代には、こういう無調風の現代音楽が流行ったなあと懐かしく聴きました

1980年代には、こういう無調風の現代音楽が流行ったなあと懐かしく聴きました

実は父・尾高尚忠の命日は1951年2月16日で、兄・惇忠の命日は2021年2月16日で、同じ日でした

実は父・尾高尚忠の命日は1951年2月16日で、兄・惇忠の命日は2021年2月16日で、同じ日でした

日米欧など『非友好国』は38人で前回の3分の1となり、ウクライナ侵攻後の世界の対立関係を象徴するような構成となっている

日米欧など『非友好国』は38人で前回の3分の1となり、ウクライナ侵攻後の世界の対立関係を象徴するような構成となっている 音楽ジャーナリストの林田直樹さんは、従来のコンクールが『巨大なプロパガンダと権威主義を礎に発展してきた』ものの、『現在は多くの人を音楽の多様性に気づかせるポジティブな機会を提供している

音楽ジャーナリストの林田直樹さんは、従来のコンクールが『巨大なプロパガンダと権威主義を礎に発展してきた』ものの、『現在は多くの人を音楽の多様性に気づかせるポジティブな機会を提供している

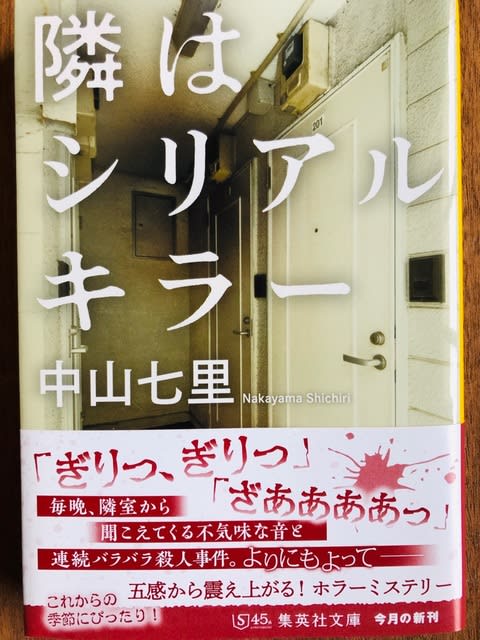

会社の独身寮は安普請でトイレやシャワーなどの生活音が駄々洩れ状態である

会社の独身寮は安普請でトイレやシャワーなどの生活音が駄々洩れ状態である それから間もなく、近所で女性の遺体の一部が発見されたこと、さらに数日前から工場の近くで若い女性が行方不明になっていることから現実味がを帯びてくる

それから間もなく、近所で女性の遺体の一部が発見されたこと、さらに数日前から工場の近くで若い女性が行方不明になっていることから現実味がを帯びてくる

ダニエル・ルスティオー二、アンドレア・バッティストーニとともに「イタリア若手指揮者三羽がらす」と称されています

ダニエル・ルスティオー二、アンドレア・バッティストーニとともに「イタリア若手指揮者三羽がらす」と称されています

その後も速めのテンポによるオケとの丁々発止のやり取りによって、愉悦感に満ちた演奏が展開します

その後も速めのテンポによるオケとの丁々発止のやり取りによって、愉悦感に満ちた演奏が展開します 悪人でもモーツアルトの音楽を愛するのだということを知らしめていて印象的でした

悪人でもモーツアルトの音楽を愛するのだということを知らしめていて印象的でした

演奏時間にして約50分ですが、どの楽章もおなじメロディーの繰り返しで、演奏する側も聴く側もよくも飽きないものだ、と感心します

演奏時間にして約50分ですが、どの楽章もおなじメロディーの繰り返しで、演奏する側も聴く側もよくも飽きないものだ、と感心します

果たして両家は理解し合えるのか

果たして両家は理解し合えるのか

その結果、あの事件が起きてしまった。どうか、気が済むまで私を殴ってください

その結果、あの事件が起きてしまった。どうか、気が済むまで私を殴ってください

デュトワはこれを見ながらリハーサルを進めるようです

デュトワはこれを見ながらリハーサルを進めるようです

素晴らしいコンサートになると思います

素晴らしいコンサートになると思います

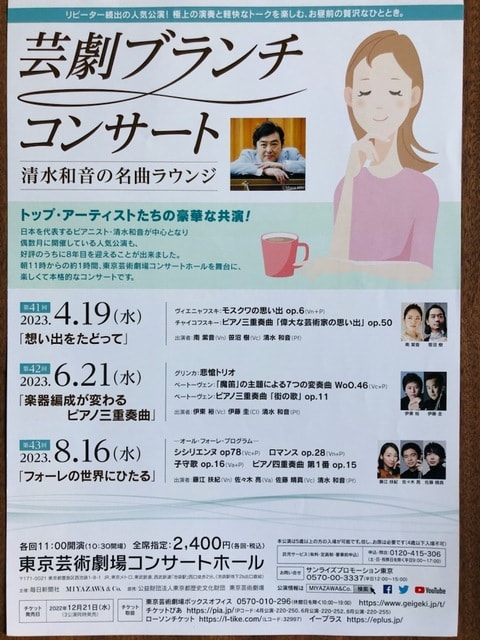

」と六口(むくち=口が6つある)な清水が嘆いていました

」と六口(むくち=口が6つある)な清水が嘆いていました

清水から「伊東君は都響の首席になったわけですが、どうですか? ソロで演奏するのとオケの中で演奏するのとどこが違いますか?」と訊かれ、伊東は「都響の皆さんには優しく接していただいています

清水から「伊東君は都響の首席になったわけですが、どうですか? ソロで演奏するのとオケの中で演奏するのとどこが違いますか?」と訊かれ、伊東は「都響の皆さんには優しく接していただいています