31日(日)。早いもので今日で8月も終りです。今週はまた暑さがぶり返すという予報のようです。個人的には、もう夏はいらないです

一昨日に続き昨日、池袋の東京芸術劇場でアジア・ユース・オーケストラ(AYO)の東京公演を聴きました プログラムは①バーンスタイン「歌劇”キャンディード”」序曲、②リヒャルト・シュトラウス「交響詩”英雄の生涯”」、③ベートーヴェン「交響曲第3番”英雄”」の3曲。指揮はAYO芸術監督・指揮者のリチャード・パンチャスです

プログラムは①バーンスタイン「歌劇”キャンディード”」序曲、②リヒャルト・シュトラウス「交響詩”英雄の生涯”」、③ベートーヴェン「交響曲第3番”英雄”」の3曲。指揮はAYO芸術監督・指揮者のリチャード・パンチャスです

自席は一昨日と同じ1LBD列4番。会場左サイド中2階といった位置です 会場は1日目と同じ6割程度の入りでしょうか。開演10分前に会場に入ったのですが、すでに何人かは最後の練習に入っていました

会場は1日目と同じ6割程度の入りでしょうか。開演10分前に会場に入ったのですが、すでに何人かは最後の練習に入っていました 5分前にはほとんどのメンバーが出そろい、個々の練習で賑やかになりました。コントラバスを見ると、10人が円陣を組んで手を重ね合わせて固い結束を誓い合っていました。プロのバレーボールでは見られても、プロのオーケストラでは滅多に見られない微笑ましい光景です

5分前にはほとんどのメンバーが出そろい、個々の練習で賑やかになりました。コントラバスを見ると、10人が円陣を組んで手を重ね合わせて固い結束を誓い合っていました。プロのバレーボールでは見られても、プロのオーケストラでは滅多に見られない微笑ましい光景です

ステージ正面には巨大なパイプオルガンが偉容を誇っています。一昨日と同じくモダン面が顔を見せています。電子制御で180度回転させるとルネサンス・バロック面が顔を出します

(パイプオルガン・モダン面)

この日のコンマスは背丈の高い男子です。パンチャスがトレードマークの白いジャケットで登場します 彼はタクトを持ちません。彼のタクトはアイ・コンタクトです

彼はタクトを持ちません。彼のタクトはアイ・コンタクトです 早速1曲目のバーンスタイン「キャンディード序曲」が威勢よく開始されます。テンポが速く目くるめくような曲想ですが、高齢のパンチャスは、それをものともせず精力的に動いて指示を出します

早速1曲目のバーンスタイン「キャンディード序曲」が威勢よく開始されます。テンポが速く目くるめくような曲想ですが、高齢のパンチャスは、それをものともせず精力的に動いて指示を出します オケの面々は超スピードに懸命についていきます。爽快な演奏でした

オケの面々は超スピードに懸命についていきます。爽快な演奏でした

演奏が終わったところでコンマスが代わるようです。次の曲はヴァイオリン独奏があるので、相当の実力がないと務まらないはず ステージ上のメンバーから歓迎の口笛を受けて登場したのは、ちょっと昔若かった男性ヴァイオリン奏者でした

ステージ上のメンバーから歓迎の口笛を受けて登場したのは、ちょっと昔若かった男性ヴァイオリン奏者でした パンチャスが登場し、マイクを手にして紹介が始まりました

パンチャスが登場し、マイクを手にして紹介が始まりました

「コンマスに迎えたのは1997年、98年のAYOのコンサートマスターを務めた上海出身のチューユンです。現在サンフランシスコ・シンフォニーでヴァイオリンを弾いています 」

」

そして、2曲目のリヒャルト・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」の演奏に入ります。最初の「英雄」のテーマが低弦によって力強く演奏されます 曲が「英雄の敵」「英雄の伴侶」に進むとコンマスのヴァイオリン独奏の出番になります

曲が「英雄の敵」「英雄の伴侶」に進むとコンマスのヴァイオリン独奏の出番になります やはりプロのオケで弾いていることもあって素晴らしい演奏です

やはりプロのオケで弾いていることもあって素晴らしい演奏です 最後は「英雄の引退と完結」が静かに、そして感動的に演奏されます。全体を通じて感じたのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩は特定の楽器をフィーチャーして目立たせるのではなく、全ての楽器が溶け込んで演奏されるように出来ているのだな、ということです

最後は「英雄の引退と完結」が静かに、そして感動的に演奏されます。全体を通じて感じたのは、リヒャルト・シュトラウスの交響詩は特定の楽器をフィーチャーして目立たせるのではなく、全ての楽器が溶け込んで演奏されるように出来ているのだな、ということです 「一人はみんなのために。みんなは一人のために」という名文句がありますが、それに習って言えば「一人は全体のために」ということになるでしょう

「一人はみんなのために。みんなは一人のために」という名文句がありますが、それに習って言えば「一人は全体のために」ということになるでしょう 管楽器も、弦楽器も、打楽器も、リヒャルト・シュトラウスの管弦楽の魅力を最大限に引き出していました

管楽器も、弦楽器も、打楽器も、リヒャルト・シュトラウスの管弦楽の魅力を最大限に引き出していました

プログラムの後半はベートーヴェンの交響曲第3番”英雄”です。パンチャスは”英雄”というテーマで統一性を持たせたことになります コンマスが再度、最初の時の男子に代わります

コンマスが再度、最初の時の男子に代わります

パンチャスの指示で第1楽章が2つの和音の総奏で開始されます。まさに英雄に相応しい曲想です リヒャルト・シュトラウスの曲と違い、ベートーヴェンではフルート、オーボエ、ファゴット、ホルン、トランペットなど、それぞれの奏でる音楽が明確に聴こえてきます

リヒャルト・シュトラウスの曲と違い、ベートーヴェンではフルート、オーボエ、ファゴット、ホルン、トランペットなど、それぞれの奏でる音楽が明確に聴こえてきます 弦楽器も分厚い音で指揮者に応えています

弦楽器も分厚い音で指揮者に応えています 第2楽章「葬送行進曲」は最大の聴かせどころです。この曲の初演の時はこの楽章がアンコールされたと言われていますが、分かるような気がします。特にオーボエが良く歌っていました

第2楽章「葬送行進曲」は最大の聴かせどころです。この曲の初演の時はこの楽章がアンコールされたと言われていますが、分かるような気がします。特にオーボエが良く歌っていました

第3楽章「スケルツォ」ではホルンのアンサンブルがとてもきれいに揃っていて堪能できました 間を置かずに演奏された第4楽章フィナーレでは、このオケの底力が発揮されました。中盤で弦楽の首席4人だけでメイン・テーマが演奏される室内楽的な部分があったのですが、今回初めて気が付きました

間を置かずに演奏された第4楽章フィナーレでは、このオケの底力が発揮されました。中盤で弦楽の首席4人だけでメイン・テーマが演奏される室内楽的な部分があったのですが、今回初めて気が付きました これは楽譜通りなのかどうか。CDばかり聴いていたのではこういうことは一生分かりません

これは楽譜通りなのかどうか。CDばかり聴いていたのではこういうことは一生分かりません とにかく、新鮮な経験でした

とにかく、新鮮な経験でした

この曲のフィナーレ近くになった時、ヴィオラ席を見ると、ひとりの女子が泣きながら演奏しているのが見て取れました 「あと数分で今年のコンサートツァーも終り、一緒に頑張ってきた仲間たちとも別れることになる」という寂しさから、涙となったのでしょう

「あと数分で今年のコンサートツァーも終り、一緒に頑張ってきた仲間たちとも別れることになる」という寂しさから、涙となったのでしょう

オケの総力を結集したフィナーレは圧巻でした。多くのメンバーが泣いています あるいは泣くのを懸命にこらえています。控えのメンバー全員がステージに集まり、パンチャスが再度マイクを持ってスポンサーにお礼を言い、オケのメンバーを国別に紹介します

あるいは泣くのを懸命にこらえています。控えのメンバー全員がステージに集まり、パンチャスが再度マイクを持ってスポンサーにお礼を言い、オケのメンバーを国別に紹介します

「中国26人、香港16人、韓国1人、マレーシア5人、フィリピン5人、タイ4人、ベトナム3人、シンガポール1人、台湾29人、日本20人、合計110人です 」

」

国名が呼ばれメンバーが立ち上がる度に、他のメンバーや2階、3階席の若者が口笛を吹いたり足を鳴らして囃し立てます これを見ていると「音楽に国境はない

これを見ていると「音楽に国境はない 」と思うと同時に「若さっていいな

」と思うと同時に「若さっていいな 」と思います

」と思います

パンチェスが続けます

「ここにいるメンバーが集まったのは今から6週間前です。中国をはじめアジア各地の厳しいオーディションを通過した優秀なメンバーが香港に集まり、1日9時間の厳しい練習が3週間続きました その後、上海、杭州、北京、天津、香港、台北、大阪、そして東京と、コンサート・ツアーを続けてきました

その後、上海、杭州、北京、天津、香港、台北、大阪、そして東京と、コンサート・ツアーを続けてきました 昨日と本日の東京公演をもって今年のAYOの活動も終了します。オケのメンバーは明日、解散してそれぞれの国に帰って行きます。AYOには歴史があります。毎年メンバーを変えながらこれからも続けていきます

昨日と本日の東京公演をもって今年のAYOの活動も終了します。オケのメンバーは明日、解散してそれぞれの国に帰って行きます。AYOには歴史があります。毎年メンバーを変えながらこれからも続けていきます 」

」

この6週間のことを思い出していたのでしょう。多くのメンバーは泣きながら聞いています。そして、アンコールにエルガーの「エニグマ組曲」から「二ムロッド」を思い入れたっぷりと感動的に演奏しました 会場一杯の拍手

会場一杯の拍手 とブラボーの中、オケのメンバーは泣きながらお互いに握手をし、肩を叩き合い、ハグをして別れを惜しんでいました

とブラボーの中、オケのメンバーは泣きながらお互いに握手をし、肩を叩き合い、ハグをして別れを惜しんでいました ステージから立ち去り難い彼らに温かい拍手が続きました

ステージから立ち去り難い彼らに温かい拍手が続きました 私も席が立てず、大きな拍手を送りました

私も席が立てず、大きな拍手を送りました

AYOのメンバーの皆さん、感動をありがとう

AYOのメンバーの皆さん、感動をありがとう 何人かは来年も厳しいオーディションを通過して再びAYOに参加して来日することになるでしょう。また来年も聴きに行きます。その時を楽しみにしています

何人かは来年も厳しいオーディションを通過して再びAYOに参加して来日することになるでしょう。また来年も聴きに行きます。その時を楽しみにしています

メンバーは男女とも上が濃いグレイ、下が黒の衣装で統一されています。男女の比率はやや男子が多い感じです。弦楽器では音程の低い楽器(コントラバス、チェロ)ほど男子の比率が高く、管楽器ではほぼ男女半々といったところです

メンバーは男女とも上が濃いグレイ、下が黒の衣装で統一されています。男女の比率はやや男子が多い感じです。弦楽器では音程の低い楽器(コントラバス、チェロ)ほど男子の比率が高く、管楽器ではほぼ男女半々といったところです 顔つきがMETライブビューイングでお馴染みのソプラノのポプラフスカヤに似ています

顔つきがMETライブビューイングでお馴染みのソプラノのポプラフスカヤに似ています

オペラの序曲はそのオペラのエッセンスが詰まった音楽ですが、彼らの演奏は、そのエッセンスを感動的に表出していました

オペラの序曲はそのオペラのエッセンスが詰まった音楽ですが、彼らの演奏は、そのエッセンスを感動的に表出していました 弦楽器も美しいメロディーを奏でています。中盤のピチカートで、第1ヴァイオリン約1名が「ポン」と一拍早く飛び出して目立っていましたが、プロのオケにない愛敬です。気にすることはありません

弦楽器も美しいメロディーを奏でています。中盤のピチカートで、第1ヴァイオリン約1名が「ポン」と一拍早く飛び出して目立っていましたが、プロのオケにない愛敬です。気にすることはありません

朝日は一部見出しの修正を求めたが新潮社が拒否したため、広告を掲載しないことに決めたということです

朝日は一部見出しの修正を求めたが新潮社が拒否したため、広告を掲載しないことに決めたということです

しかし、当該広告を掲載しようがしまいが、新潮社側の思うつぼにハマったと言えるでしょう。当の朝日をはじめ新聞各紙で、あるいはネット上で”事件”として報道されることによって、高い広告費を払って週刊新潮を宣伝するよりもはるかに大きなピーアール効果があったとみるべきでしょう

しかし、当該広告を掲載しようがしまいが、新潮社側の思うつぼにハマったと言えるでしょう。当の朝日をはじめ新聞各紙で、あるいはネット上で”事件”として報道されることによって、高い広告費を払って週刊新潮を宣伝するよりもはるかに大きなピーアール効果があったとみるべきでしょう

中山七里は1961年、岐阜県生まれ。2009年「さよならドビュッシー」で第8回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、2010年にデビューしました

中山七里は1961年、岐阜県生まれ。2009年「さよならドビュッシー」で第8回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、2010年にデビューしました

いったい誰の仕業か・・・・・手を組んだはずの山崎が七尾を罠に嵌めたのか・・・・「ヒート」は撲滅できるのか・・・・・

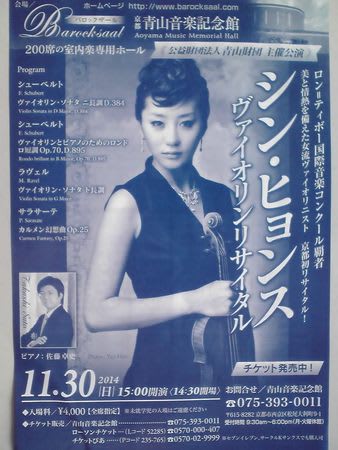

いったい誰の仕業か・・・・・手を組んだはずの山崎が七尾を罠に嵌めたのか・・・・「ヒート」は撲滅できるのか・・・・・ 数年前にサントリーホールで開かれた入賞者ガラ・コンサートで彼女の演奏を聴いて、すっかりトリコになりました。私のケータイの待ち受け画面はずーっと下の写真です

数年前にサントリーホールで開かれた入賞者ガラ・コンサートで彼女の演奏を聴いて、すっかりトリコになりました。私のケータイの待ち受け画面はずーっと下の写真です

この作品は第70回ヴェネチア国際映画祭で脚本賞を受賞しています

この作品は第70回ヴェネチア国際映画祭で脚本賞を受賞しています

窓ガラスがきれいになると気持ちが良いものです

窓ガラスがきれいになると気持ちが良いものです

引っ越し間もない二コの部屋に上の階の住人が挨拶に来るが、愚痴を言いながら勝手に泣き出す

引っ越し間もない二コの部屋に上の階の住人が挨拶に来るが、愚痴を言いながら勝手に泣き出す とうとう父親に大学中退がバレて生活費援助の打ち切りを宣告される

とうとう父親に大学中退がバレて生活費援助の打ち切りを宣告される 散々な一日の終わりにバーで出会った老人と話をするが、その老人はドアの外に出て倒れ、救急車を呼ぶ羽目に

散々な一日の終わりにバーで出会った老人と話をするが、その老人はドアの外に出て倒れ、救急車を呼ぶ羽目に しかし、こうした出来事に出合っていく中でニコの心境に変化が表れていく

しかし、こうした出来事に出合っていく中でニコの心境に変化が表れていく

東京交通会館地下の絵画サロンで開かれている「第14回アトリエぱるる絵画展」を観るためです

東京交通会館地下の絵画サロンで開かれている「第14回アトリエぱるる絵画展」を観るためです この展覧会にはH.Cビル地下のK亭のママS.Kさんが作品を出展されているので、薔薇の花束を携えて陣中見舞に行ってきました

この展覧会にはH.Cビル地下のK亭のママS.Kさんが作品を出展されているので、薔薇の花束を携えて陣中見舞に行ってきました ちょうど、彼女の絵の師匠S.Yさんがお見えになっていたので挨拶させていただきました

ちょうど、彼女の絵の師匠S.Yさんがお見えになっていたので挨拶させていただきました

この本には「週刊新潮」で2010年後半から2012年年末まで連載された爆笑マンガと柔らかエッセイ合計65本が取り上げられています

この本には「週刊新潮」で2010年後半から2012年年末まで連載された爆笑マンガと柔らかエッセイ合計65本が取り上げられています

週刊新潮でなければ連載できなかったでしょうね

週刊新潮でなければ連載できなかったでしょうね