31日(土)。今日でもう1月も終わりです。月日の流れの速さに驚きます。わが家に来てから今日で126日目を迎え、竹踏み健康法の竹でくつろぐモコタロです

ちいーっす! 頭重いんで楽っす

閑話休題

閑話休題

昨日の日経朝刊のコラム「文化往来」は「モーツアルト全交響曲を2日で演奏」という見出しで、NPO法人日本モーツアルト協会が創立60周年を記念して3月7日、8日に開く「モーツアルト交響曲全45曲演奏会」を取り上げています モーツアルトの交響曲は番号でいうと第41番が最後ですが、番号なしの”新ランバッハ交響曲”などを含めると45曲になります

モーツアルトの交響曲は番号でいうと第41番が最後ですが、番号なしの”新ランバッハ交響曲”などを含めると45曲になります 私は2日目の公演のうち三ツ橋敬子と井上道義がそれぞれ東京フィルを指揮する2つの公演(第31番~第41番)を聴きます

私は2日目の公演のうち三ツ橋敬子と井上道義がそれぞれ東京フィルを指揮する2つの公演(第31番~第41番)を聴きます

さてここで問題です 私は第31番から第41番まで何曲を聴くことになるでしょうか? 答えは11曲です、か? それは間違いです。答えは10曲です

私は第31番から第41番まで何曲を聴くことになるでしょうか? 答えは11曲です、か? それは間違いです。答えは10曲です なぜなら交響曲第37番は存在しないからです

なぜなら交響曲第37番は存在しないからです 20世紀初頭まで交響曲第37番ト長調K.444として知られていた曲は、冒頭部こそモーツアルトの自筆ではあるものの、途中からヨーゼフ・ハイドンの弟ミヒャエル・ハイドンの手によって書かれたことが判明したからです

20世紀初頭まで交響曲第37番ト長調K.444として知られていた曲は、冒頭部こそモーツアルトの自筆ではあるものの、途中からヨーゼフ・ハイドンの弟ミヒャエル・ハイドンの手によって書かれたことが判明したからです

さて、上記のコラムによると、同協会の三枝成彰理事長は「モーツアルトは職人、ベートーヴェンは芸術家。14歳違いの2人の間にはヘーゲルの哲学が存在し、音楽の芸術としての価値観が生まれた。今回その差異を確かめる」と話しているとのこと

三枝氏の言う「14歳違いの2人の間にはヘーゲルの哲学が存在し」という意味が、私のような無教養な人間にはよく理解できません 無い知恵を絞って勝手に解釈すれば、貴族からの注文を受けて娯楽音楽を作曲してきた職人モーツアルトと、14年後に生まれ、より自由な立場から大衆のために作曲し芸術の域まで高めた芸術家ベートーヴェンの間には一段階上に上がる”止揚”が見られる、ということではないかと推測します

無い知恵を絞って勝手に解釈すれば、貴族からの注文を受けて娯楽音楽を作曲してきた職人モーツアルトと、14年後に生まれ、より自由な立場から大衆のために作曲し芸術の域まで高めた芸術家ベートーヴェンの間には一段階上に上がる”止揚”が見られる、ということではないかと推測します つまり、三枝氏からすれば、バッハだろうが、モーツアルトだろうが、あくまでも職人に過ぎず、ベートーヴェンこそ音楽を娯楽から芸術に高めた偉大な作曲家なのだ、と言いたいのだと思います

つまり、三枝氏からすれば、バッハだろうが、モーツアルトだろうが、あくまでも職人に過ぎず、ベートーヴェンこそ音楽を娯楽から芸術に高めた偉大な作曲家なのだ、と言いたいのだと思います 私は三枝氏の主張を真っ向から否定するものではありませんが、バッハもモーツアルトも立派な芸術家だと思います

私は三枝氏の主張を真っ向から否定するものではありませんが、バッハもモーツアルトも立派な芸術家だと思います それにしても分からないのは、「今回その差異を確かめる」と言っていることです。今回ベートーヴェンは聴かずにモーツアルトだけ聴いて、どうして”今回”その差異を確かめられるのでしょうか

それにしても分からないのは、「今回その差異を確かめる」と言っていることです。今回ベートーヴェンは聴かずにモーツアルトだけ聴いて、どうして”今回”その差異を確かめられるのでしょうか

閑話休題

閑話休題

本を5冊買いました 1冊目は三上延著「ビブリア古書堂の事件手帖6」(メディアワークス文庫)です

1冊目は三上延著「ビブリア古書堂の事件手帖6」(メディアワークス文庫)です 今回は太宰治の古書がテーマです

今回は太宰治の古書がテーマです

2冊目は柚月裕子著「最後の証人」(宝島文庫)です 新聞の書評でも好評でした

新聞の書評でも好評でした

3冊目は中山七里著「七色の毒」(角川文庫)です この人の本は多様で面白いです

この人の本は多様で面白いです

4冊目は連城三紀彦著「流れ星と遊んだころ」(双葉文庫)です。彼の作品はこのブログで「夜は鼠たちのために」を取り上げました

5冊目はマイ・シューヴェル ペール・ヴァールー共著「笑う警官」(角川文庫)です。この本は前々から気になっていた作品です

閑話休題

閑話休題

昨日聴いたCDはシューベルトの「弦楽四重奏曲第14番ニ短調”死と乙女”」です 演奏はウィーン・コンツェルトハウス四重奏団で、1950年の録音、つまり今から65年も前の録音です

演奏はウィーン・コンツェルトハウス四重奏団で、1950年の録音、つまり今から65年も前の録音です 明日クアルテット・エクセルシオのコンサートで聴くので、その予習です

明日クアルテット・エクセルシオのコンサートで聴くので、その予習です

秋山氏は1940年東京生まれ。指揮者・齋藤秀雄氏のもとで小澤征爾、山本直純らと指揮法を学びました。記事によると

秋山氏は1940年東京生まれ。指揮者・齋藤秀雄氏のもとで小澤征爾、山本直純らと指揮法を学びました。記事によると 齋藤メソッドはそんな具体的な指揮の動きを体系的に教えてくれた。その指揮法は日本の管弦楽団の演奏水準を高めたし、世界にも広まっている

齋藤メソッドはそんな具体的な指揮の動きを体系的に教えてくれた。その指揮法は日本の管弦楽団の演奏水準を高めたし、世界にも広まっている 」

」 かつて山本直純が小澤征爾に「お前は世界の頂点を目指せ。おれは底辺を広げる」と言ったと、どこかで読みました

かつて山本直純が小澤征爾に「お前は世界の頂点を目指せ。おれは底辺を広げる」と言ったと、どこかで読みました

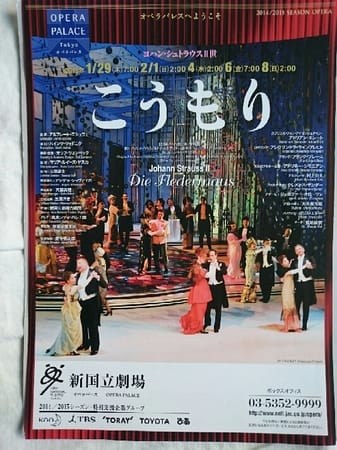

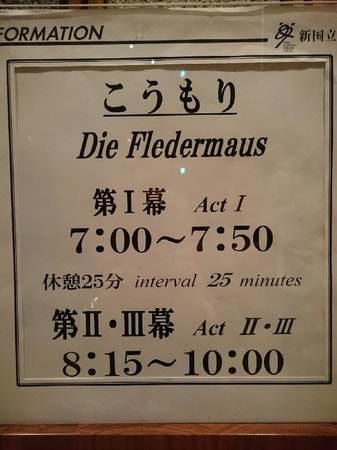

しかし、悪友のファルケに誘われ、妻ロザリンデには刑務所に出頭すると偽り、変装してオルロフスキー公爵邸のパーティーに出かける。そこで仮面を付けた美女を自分の妻だとは気づかず口説きにかかるが、まんまと時計を奪われてしまう

しかし、悪友のファルケに誘われ、妻ロザリンデには刑務所に出頭すると偽り、変装してオルロフスキー公爵邸のパーティーに出かける。そこで仮面を付けた美女を自分の妻だとは気づかず口説きにかかるが、まんまと時計を奪われてしまう 」

」 ロザリンデを歌ったウィーン出身のラインブレヒトは、第2幕でハンガリーを想って歌うチャルダーシュをはじめとして、美しくも力強い歌声を聴かせてくれました

ロザリンデを歌ったウィーン出身のラインブレヒトは、第2幕でハンガリーを想って歌うチャルダーシュをはじめとして、美しくも力強い歌声を聴かせてくれました アデーレを演じたアメリカ出身のオローリンは、アイゼンシュタイン家の女中と舞踏会での女優の役を見事に演じ分け、見事に歌い上げました

アデーレを演じたアメリカ出身のオローリンは、アイゼンシュタイン家の女中と舞踏会での女優の役を見事に演じ分け、見事に歌い上げました

一言で言えば、この役を演じるには若すぎるというところでしょうか

一言で言えば、この役を演じるには若すぎるというところでしょうか 」と言って笑いを取りますが、それを受けて、フロッシュが気の毒そうな顔をしながらポケットから札束を抜いてアルフレードに手渡します

」と言って笑いを取りますが、それを受けて、フロッシュが気の毒そうな顔をしながらポケットから札束を抜いてアルフレードに手渡します 」という気持ちで札束を手渡すシーンだからです。2011年の時は大爆笑でしたが、今回は外しました

」という気持ちで札束を手渡すシーンだからです。2011年の時は大爆笑でしたが、今回は外しました いまこれを書いている最中も、序曲と第2幕で演奏されるポルカ「雷鳴と電光」のメロディーが頭の中をグルグル回っています

いまこれを書いている最中も、序曲と第2幕で演奏されるポルカ「雷鳴と電光」のメロディーが頭の中をグルグル回っています 山本リンダではないけれど「どうにも止まらない」状態です

山本リンダではないけれど「どうにも止まらない」状態です 昨夜の終演はカーテンコールを含めて午後10時10分を回っていました。明らかに睡眠不足ですが、気分は高揚したままです

昨夜の終演はカーテンコールを含めて午後10時10分を回っていました。明らかに睡眠不足ですが、気分は高揚したままです

この公演は「都民芸術フェスティバル」の一環として開かれたもので、プログラムは①モーツアルト「歌劇”フィガロの結婚”序曲」、②ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」、③チャイコフスキー「交響曲第6番”悲愴”」です。指揮は東京シティ・フィル常任指揮者・宮本文昭、②のピアノ独奏は若林顕です

この公演は「都民芸術フェスティバル」の一環として開かれたもので、プログラムは①モーツアルト「歌劇”フィガロの結婚”序曲」、②ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」、③チャイコフスキー「交響曲第6番”悲愴”」です。指揮は東京シティ・フィル常任指揮者・宮本文昭、②のピアノ独奏は若林顕です

重々しいピアノの和音が会場に響き渡ります。ソリストも指揮者も起伏の大きな音楽を展開します

重々しいピアノの和音が会場に響き渡ります。ソリストも指揮者も起伏の大きな音楽を展開します 若林の演奏を聴くのは昨年暮れのベートーヴェンの「第9」のピアノ独奏版以来ですが、揺るぎない自信に基づいてスケールの大きな音楽を奏でました

若林の演奏を聴くのは昨年暮れのベートーヴェンの「第9」のピアノ独奏版以来ですが、揺るぎない自信に基づいてスケールの大きな音楽を奏でました その後は、クラリネットが素晴らしい演奏を展開します

その後は、クラリネットが素晴らしい演奏を展開します 宮本文昭は考えました。第3楽章のフィナーレで曲を終わらせ、スキを作らず、すぐに第4楽章を開始したのです。そうすることによって、オケの緊張感を持続させたのです

宮本文昭は考えました。第3楽章のフィナーレで曲を終わらせ、スキを作らず、すぐに第4楽章を開始したのです。そうすることによって、オケの緊張感を持続させたのです

今日はモーツアルトの誕生日を祝して彼の音楽を聴こうと思います。さて何を聴こうか

今日はモーツアルトの誕生日を祝して彼の音楽を聴こうと思います。さて何を聴こうか

そう思ったのは私だけだったのでしょう。演奏後は大きな拍手が送られていました

そう思ったのは私だけだったのでしょう。演奏後は大きな拍手が送られていました アリス=沙良・オットはこれまで何回か生演奏を聴いてきましたが、リサイタルにしてもコンチェルトにしても「また聴きたい

アリス=沙良・オットはこれまで何回か生演奏を聴いてきましたが、リサイタルにしてもコンチェルトにしても「また聴きたい

遅くとも前日までには大まかなプログラムを公表すべきではないか、と思います

遅くとも前日までには大まかなプログラムを公表すべきではないか、と思います

そして後半は力強いパイプオルガンの演奏で幕を開けます。オケは渾身の力でサン=サーンス最後の交響曲に対峙します

そして後半は力強いパイプオルガンの演奏で幕を開けます。オケは渾身の力でサン=サーンス最後の交響曲に対峙します その次は7月26日(日)午後2時から、マーラー「交響曲第4番」他が演奏されます。今のところコンサートの予定がないのでスケジュール表に印を付けておくことにします

その次は7月26日(日)午後2時から、マーラー「交響曲第4番」他が演奏されます。今のところコンサートの予定がないのでスケジュール表に印を付けておくことにします

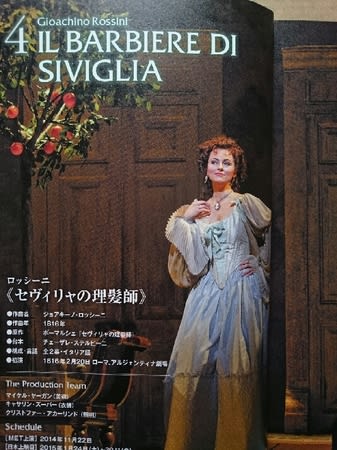

この公演は昨年11月22日に米メトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ録画映像です

この公演は昨年11月22日に米メトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ録画映像です

その翌日、その交番から電話があり、財布が届いているということでした

その翌日、その交番から電話があり、財布が届いているということでした