31日(月).今日で7月も終わりです.月日の流れは速いですね.と毎月末に言っているような気がします ということで,わが家に来てから今日で1034日目を迎え,北朝鮮が28日深夜に発射した弾道ミサイルについて,北朝鮮が29日,大陸間弾道ミサイル(ICBM)「火星14」の第2次試験に成功したと発表した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ということで,わが家に来てから今日で1034日目を迎え,北朝鮮が28日深夜に発射した弾道ミサイルについて,北朝鮮が29日,大陸間弾道ミサイル(ICBM)「火星14」の第2次試験に成功したと発表した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

今度のミサイルはアメリカ本土に届くと言われている 米の迎撃態勢は万全か?

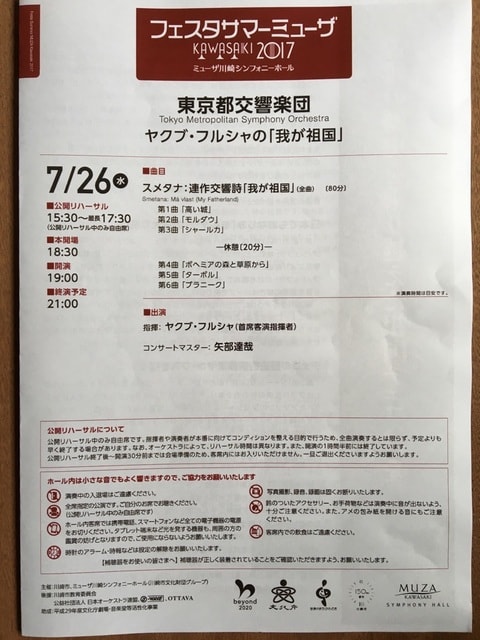

昨日,ミューザ川崎シンフォニーホールで洗足学園音楽大学の「魅せるバレエ」公演を観ました これは「フェスタサマーミューザ」の一環として開かれた公演です.プログラムは①ラヴェル「マ・メール・ロワ」,②ショスタコーヴィチ「バレエ組曲」,③ショパン「レ・シルフィード」,④ボロディン:歌劇「イーゴリ公」から「だったん人の踊り」です

これは「フェスタサマーミューザ」の一環として開かれた公演です.プログラムは①ラヴェル「マ・メール・ロワ」,②ショスタコーヴィチ「バレエ組曲」,③ショパン「レ・シルフィード」,④ボロディン:歌劇「イーゴリ公」から「だったん人の踊り」です 管弦楽は洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団,バレエは谷桃子バレエ団,牧阿佐美バレヱ団,東京シティ・バレエ団,洗足学園音楽大学バレエコース学生,指揮は秋山和慶です

管弦楽は洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団,バレエは谷桃子バレエ団,牧阿佐美バレヱ団,東京シティ・バレエ団,洗足学園音楽大学バレエコース学生,指揮は秋山和慶です

バレエを最後に観たのはいつのことだったか・・・思い出せません ここ数年では,新国立劇場のオペラ公演(「アイーダ」等)の中で踊られるバレエくらいしか観ていないかもしれません

ここ数年では,新国立劇場のオペラ公演(「アイーダ」等)の中で踊られるバレエくらいしか観ていないかもしれません 娘が小学校の6年間 バレエ教室に通っていたので,発表会を観に行ったり,家族でどこかのバレエ団の「白鳥の湖」を観に行ったりしましたが,「今は昔」の話です

娘が小学校の6年間 バレエ教室に通っていたので,発表会を観に行ったり,家族でどこかのバレエ団の「白鳥の湖」を観に行ったりしましたが,「今は昔」の話です 随分ご無沙汰してしまいました

随分ご無沙汰してしまいました

自席は2階の2CA4列50番,斜め右ブロック右から3つ入った席です.会場はさすがに家族連れが多いようです ステージを見ると,奥のスペースにオケが並び,手前のスペースでバレエが踊られるようです.オケの面々が配置に着き,指揮者・秋山和慶氏が指揮台に上がります.会場と舞台の照明が暗転,演奏者は譜面台の手許灯を頼りに演奏します

ステージを見ると,奥のスペースにオケが並び,手前のスペースでバレエが踊られるようです.オケの面々が配置に着き,指揮者・秋山和慶氏が指揮台に上がります.会場と舞台の照明が暗転,演奏者は譜面台の手許灯を頼りに演奏します

ミューザ川崎シンフォニーホールの開幕ベルでお馴染みの「ザルツブルク大聖堂の鐘」が開幕を告げます

最初は谷桃子バレエ団,同団クラスによって踊られるラヴェル「マ・メール・ロワ」です この曲はラヴェルが友人夫妻から依頼されて彼らの子どもたちのために作曲したピアノ連弾曲で,それを管弦楽用に編曲した曲をバックに踊られます

この曲はラヴェルが友人夫妻から依頼されて彼らの子どもたちのために作曲したピアノ連弾曲で,それを管弦楽用に編曲した曲をバックに踊られます

このバレエは①紡ぎ車の踊りと情景,②眠りの森の美女のパヴァーヌ,③美女と野獣の対話,④おやゆび小僧,⑤パゴダの女王レドロネット,⑥妖精の園の6つの情景から成ります 配布されたチラシに書かれた河内連太氏による台本によると,バレエのあらすじは,

配布されたチラシに書かれた河内連太氏による台本によると,バレエのあらすじは,

「遠くへ引っ越していく親友から,さようならも もどかしく渡された一冊の本.少女が読み迷っていると,ふいに現れたお姉さんがページをめくり,不思議な,悲しみに濡れた,奇妙な笑い声に満ちた物語が次々とあふれ出す.普段は見ることのない妖精とはだれか,魔法とは何の力か,人の心とはどんなものか,時間の流れや世界の広がりを少女は少しずつ知っていく.その時,親友の声が聞こえた.いつもそばにいるよ!」

となっています このあらすじをなぞるように,ラヴェルの音楽に合わせてバレエが踊られます

このあらすじをなぞるように,ラヴェルの音楽に合わせてバレエが踊られます 踊り子たちの衣装がカラフルで,バレエもメルヘンチックで,何よりラヴェルの音楽が素晴らしくて十分満足できました

踊り子たちの衣装がカラフルで,バレエもメルヘンチックで,何よりラヴェルの音楽が素晴らしくて十分満足できました

15分の休憩後,2番手は牧阿佐美バレヱ団,同団クラスによってショスタコーヴィチ「バレエ組曲」が踊られます この曲は,ショスタコーヴィチが作曲した「黄金時代」「明るい小川」などのバレエ音楽や映画音楽,「ジャズ組曲」などから選曲したものを編集し直して「組曲」として発表した作品です

この曲は,ショスタコーヴィチが作曲した「黄金時代」「明るい小川」などのバレエ音楽や映画音楽,「ジャズ組曲」などから選曲したものを編集し直して「組曲」として発表した作品です 「ギャロップ」「リリック・ワルツ」「ダンス」「ロマンス」「センチメンタル・ロマンス」「ワルツ」「フィナーレ:ギャロップ」の7つの情景から成ります

「ギャロップ」「リリック・ワルツ」「ダンス」「ロマンス」「センチメンタル・ロマンス」「ワルツ」「フィナーレ:ギャロップ」の7つの情景から成ります

ラヴェルの「マ・メール・ロワ」がストーリー性を持ったバレエだったのに対し,このバレエは1曲1曲の趣が異なるので,目先がクルクルと変わってとても楽しく観ることが出来ました 「大人のバレエ」を感じました

「大人のバレエ」を感じました

なお,プログラムに小さな文字で「本著作物の上演使用は,全音楽出版社およびショスタコーヴィチ遺族により許諾されています」という注意書きが書かれていました ショスタコーヴィチ(1906年~1975年)の死後から42年しか経っていないので,演奏に当たっては著作権問題が生じるのでしょう

ショスタコーヴィチ(1906年~1975年)の死後から42年しか経っていないので,演奏に当たっては著作権問題が生じるのでしょう

再び15分の休憩の後は,第3弾=東京シティ・バレエ団,グローバルクラスによるバレエです 最初にショパン「レ・シルフィード」が踊られました

最初にショパン「レ・シルフィード」が踊られました この曲はショパンの作曲したノクターンやワルツなどが管弦楽用に編曲された作品です

この曲はショパンの作曲したノクターンやワルツなどが管弦楽用に編曲された作品です したがって,「ショピニアーナ」とも呼ばれています

したがって,「ショピニアーナ」とも呼ばれています 「シルフィード」とは「精霊」のことです.それを意識して,バレリーナは長めの白のスカートを着用し,背中には小さな羽根が付いています

「シルフィード」とは「精霊」のことです.それを意識して,バレリーナは長めの白のスカートを着用し,背中には小さな羽根が付いています

音楽はプレリュード(前奏曲)イ長調から入ります この曲はその昔,イ長調=胃腸調のシャレで「太田胃散.ありがとう,いい薬です」のコマーシャルで一躍有名になりました

この曲はその昔,イ長調=胃腸調のシャレで「太田胃散.ありがとう,いい薬です」のコマーシャルで一躍有名になりました 次の「ノクターン(夜想曲)変イ長調」からバレエが踊られます

次の「ノクターン(夜想曲)変イ長調」からバレエが踊られます そして「ワルツ変ト長調」,「マズルカ作品33-2」,「マズルカ作品67-3」,「プレリュード イ長調(第1曲と同じ)」,「ワルツ嬰ハ短調」と続き,最後は全員で「華麗なる大円舞曲」が踊られます

そして「ワルツ変ト長調」,「マズルカ作品33-2」,「マズルカ作品67-3」,「プレリュード イ長調(第1曲と同じ)」,「ワルツ嬰ハ短調」と続き,最後は全員で「華麗なる大円舞曲」が踊られます

これはショパンの音楽を楽しみながらバレエを観ることができ最高でした バレエは華麗そのものでした

バレエは華麗そのものでした

最後は同じ東京シティ・バレエ団によりボロディン:歌劇「イーゴリ公」から「だったん人の踊り」が踊られました この歌劇は,イーゴリ公と遊牧民の戦いが物語のベースになっています.このバレエでは男性陣が多く出演しダイナミックで男性的なバレエが展開しました

この歌劇は,イーゴリ公と遊牧民の戦いが物語のベースになっています.このバレエでは男性陣が多く出演しダイナミックで男性的なバレエが展開しました 女性陣の魅惑的な踊りと相まってこの日の公演を締めくくるのに相応しい見事なパフォーマンスでした

女性陣の魅惑的な踊りと相まってこの日の公演を締めくくるのに相応しい見事なパフォーマンスでした

この日出演した3つのバレエ団によるパフォーマンスに共通していたのは,第一に 基になっている音楽が素晴らしいこと,そして,その音楽に相応しい演出・振付が施されていたこと,最後にその演出に沿って素晴らしいバレエが踊られたことです

ステージを聴衆が取り囲むミューザ川崎の満席は壮観です

ステージを聴衆が取り囲むミューザ川崎の満席は壮観です 弦は左から第1ヴァイオリン,第2ヴァイオリン,チェロ,ヴィオラ,その後ろにコントラバスといういつものN響の編成です

弦は左から第1ヴァイオリン,第2ヴァイオリン,チェロ,ヴィオラ,その後ろにコントラバスといういつものN響の編成です

その「天空の花嫁」から「序曲のマーチ」「王宮のトランペット」「愛の旋律」「戦火を交えて~不死身の敵に挑む」「結婚ワルツ」が演奏されます

その「天空の花嫁」から「序曲のマーチ」「王宮のトランペット」「愛の旋律」「戦火を交えて~不死身の敵に挑む」「結婚ワルツ」が演奏されます

二人の歌を聴きながら思ったのは,マイクを使わず地声で4階,5階席まで届くように歌うクラシックの声楽家は本当に凄いんだな

二人の歌を聴きながら思ったのは,マイクを使わず地声で4階,5階席まで届くように歌うクラシックの声楽家は本当に凄いんだな

第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」,第2楽章「ラルゴ」,第3楽章「ロンド:アレグロ」の3つの楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」,第2楽章「ラルゴ」,第3楽章「ロンド:アレグロ」の3つの楽章から成ります

」と叫び,スコアに記した献辞を掻き消し,新たに「ある英雄の思い出に捧げる」と書いた,と伝えられています

」と叫び,スコアに記した献辞を掻き消し,新たに「ある英雄の思い出に捧げる」と書いた,と伝えられています 指揮をするにあたり何かが足りない,といった表情が見て取れました

指揮をするにあたり何かが足りない,といった表情が見て取れました フィナーレは圧倒的でした

フィナーレは圧倒的でした

あとはホルン,オーボエ,ファゴットの協奏曲でしょうか

あとはホルン,オーボエ,ファゴットの協奏曲でしょうか

私は数年前に一度だけ日経ミューズ・サロンで彼女の演奏を聴いたことがあります

私は数年前に一度だけ日経ミューズ・サロンで彼女の演奏を聴いたことがあります

第3曲「アリア」は,「G線上のアリア」と呼ばれている曲ですが,低弦のピッツィカートにのせてヴァイオリンが穏やかで美しい音楽を奏でます

第3曲「アリア」は,「G線上のアリア」と呼ばれている曲ですが,低弦のピッツィカートにのせてヴァイオリンが穏やかで美しい音楽を奏でます

ただ,最後の「夜の後に」は,それまでの鬱積した気分を一掃するかのような明るいリズムが中心の音楽になり,音そのものを楽しむことが出来ました

ただ,最後の「夜の後に」は,それまでの鬱積した気分を一掃するかのような明るいリズムが中心の音楽になり,音そのものを楽しむことが出来ました

ハイドンやベートーヴェンやブラームスなどクラシックの王道を行く音楽に慣れた耳にはストラヴィンスキーの「春の祭典」はあまりにも過激で暴力的で挑戦的だと感じたに違いありません

ハイドンやベートーヴェンやブラームスなどクラシックの王道を行く音楽に慣れた耳にはストラヴィンスキーの「春の祭典」はあまりにも過激で暴力的で挑戦的だと感じたに違いありません