30日(土)。月末を迎えたので、9月の3つの目標の実績をご報告します ①クラシック・コンサート=13回、②映画鑑賞=10本、③読書=6冊でした

①クラシック・コンサート=13回、②映画鑑賞=10本、③読書=6冊でした 今月は腰痛が再発しましたが、過去の反省を踏まえて早期に完治したので、コンサートのキャンセルはありませんでした

今月は腰痛が再発しましたが、過去の反省を踏まえて早期に完治したので、コンサートのキャンセルはありませんでした 一方、飲んで転んでけがをしたのは大きな誤算でした

一方、飲んで転んでけがをしたのは大きな誤算でした

ということで、わが家に来てから今日で3182日目を迎え、バイデン米大統領は28日、アリゾナ州で演説を行い、「いま米国では何か危険なことが起きている。我が国の民主主義の基本的な信条を共有しない過激派運動、すなわちMAGA(米国を再び偉大に=トランプ氏の政治運動のスローガン)運動だ。彼らの過激な政策が実施されれば、我々の知る米国民主主義の制度は根底から変化するだろう」と述べた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

それはそうだけど バイデン大統領もしっかりしないと 足元を掬われる恐れが大きい

昨日、夕食に隔週金曜日のローテにより「鶏のから揚げ」を作りました カラっと仕上がり、美味しかったです

カラっと仕上がり、美味しかったです

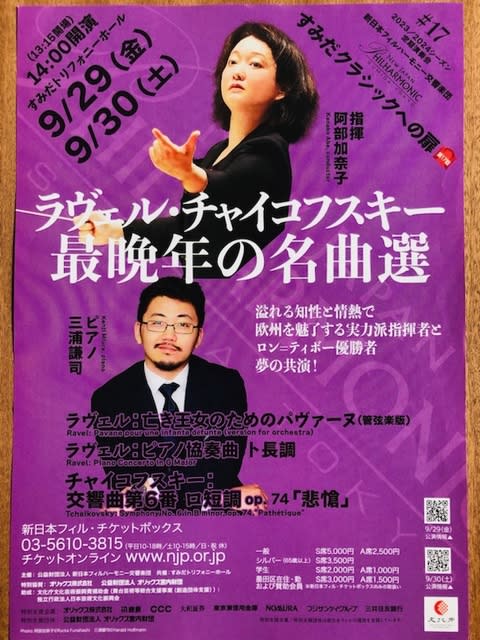

昨日、すみだトリフォニーホールで新日本フィル「第17回 クラシックへの扉」公演を聴きました プログラムは①ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ(管弦楽版)」、②ラヴェル「ピアノ協奏曲 ト長調」、チャイコフスキー「交響曲第6番 ロ短調 作品74 ”悲愴”」です

プログラムは①ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ(管弦楽版)」、②ラヴェル「ピアノ協奏曲 ト長調」、チャイコフスキー「交響曲第6番 ロ短調 作品74 ”悲愴”」です 演奏は②のピアノ独奏=三浦謙治、指揮=阿部加奈子です

演奏は②のピアノ独奏=三浦謙治、指揮=阿部加奈子です

阿部加奈子はオランダ在住。東京藝大作曲科を経て、日本人として初めてパリ国立高等音楽院指揮科で学ぶ 在学中に現代音楽アンサンブル「ミュルチラテラル」を創設、2014年まで音楽監督を務める。これまで170曲以上の世界初演を手がける一方、チューリッヒ歌劇場やモンペリエ国立歌劇場でファビオ・ルイージ、エンリケ・マッツォーラ等のアシスタントを務める

在学中に現代音楽アンサンブル「ミュルチラテラル」を創設、2014年まで音楽監督を務める。これまで170曲以上の世界初演を手がける一方、チューリッヒ歌劇場やモンペリエ国立歌劇場でファビオ・ルイージ、エンリケ・マッツォーラ等のアシスタントを務める 現在、フランス・ドーム交響楽団音楽監督などを務める

現在、フランス・ドーム交響楽団音楽監督などを務める

オケは14型で 左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対抗配置、そしてコントラバスが奥の壁を背に横一列に並びます その昔、ロイヤル・フランダース・フィルがトリフォニーで公演した時もこの編成でした

その昔、ロイヤル・フランダース・フィルがトリフォニーで公演した時もこの編成でした 第2ヴァイオリンのトップに「カルテット・アマービレ」の篠原悠那が客演しています

第2ヴァイオリンのトップに「カルテット・アマービレ」の篠原悠那が客演しています その隣のヴィオラのトップは中恵菜なのでアマービレの2人が揃い踏みです

その隣のヴィオラのトップは中恵菜なのでアマービレの2人が揃い踏みです

1曲目はラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ(管弦楽版)」です この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)が1899年に作曲したピアノ曲を1910年に管弦楽版に編曲、同年パリで初演されました

この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)が1899年に作曲したピアノ曲を1910年に管弦楽版に編曲、同年パリで初演されました

阿部の指揮で演奏に入りますが、ゆったりしたテンポの中、日高のホルンが息の長い旋律を奏でます。それを受け継いだ岡北斗のオーボエも素晴らしい

2曲目はラヴェル「ピアノ協奏曲ト長調」です この曲は1929年から31年にかけて作曲、1932年にパリで初演されました

この曲は1929年から31年にかけて作曲、1932年にパリで初演されました 第1楽章「アレグラメンテ」、第2楽章「アダージョ・アッサイ」、第3楽章「プレスト」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグラメンテ」、第2楽章「アダージョ・アッサイ」、第3楽章「プレスト」の3楽章から成ります

ピアノ独奏の三浦謙治は1993年神戸生まれ。2019年11月 ロン・ティボー・クレスパン国際コンクール優勝及び3つの特別賞を受賞

阿部の指揮で第1楽章に入りますが、冒頭から独奏ピアノが軽快な演奏を展開します 三浦のけだるいグルーブ感が素晴らしい

三浦のけだるいグルーブ感が素晴らしい 第2楽章における三浦の粒立ちの美しいピアノによる演奏はロマンティシズムの極致です

第2楽章における三浦の粒立ちの美しいピアノによる演奏はロマンティシズムの極致です 三浦のピアノと森明子のイングリッシュホルンとのコラボは抒情性を絵に描いたような演奏で、思わず夢み心地になります

三浦のピアノと森明子のイングリッシュホルンとのコラボは抒情性を絵に描いたような演奏で、思わず夢み心地になります 第3楽章は一転、高速テンポにより陽気な音楽が繰り広げられ、ピアノとオケとの丁々発止のやり取りで一気にフィナーレになだれ込みます

第3楽章は一転、高速テンポにより陽気な音楽が繰り広げられ、ピアノとオケとの丁々発止のやり取りで一気にフィナーレになだれ込みます

満場の拍手に三浦は、アンコールにドビュッシー「忘れられた映像」を鮮やかに演奏、再び大きな拍手に包まれました

プログラム後半はチャイコフスキー「交響曲第6番 ロ短調 作品74 ”悲愴”」です この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)が最晩年の1893年に作曲、同年ぺテルブルクで初演されました

この曲はピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893)が最晩年の1893年に作曲、同年ぺテルブルクで初演されました 「60分ワンコイン講座」の講師としてもお馴染みの小室敬幸氏の「プログラム・ノート」によると、「チャイコフスキーは53歳で急逝した。この悲愴交響曲の9日後に亡くなったことから自殺説も噂されたが、亡くなる4日前に医者が診断したコレラ菌の感染が死因になったとされている」とのことです

「60分ワンコイン講座」の講師としてもお馴染みの小室敬幸氏の「プログラム・ノート」によると、「チャイコフスキーは53歳で急逝した。この悲愴交響曲の9日後に亡くなったことから自殺説も噂されたが、亡くなる4日前に医者が診断したコレラ菌の感染が死因になったとされている」とのことです 第1楽章「アダージョ ~ アレグロ・ノン・トロッポ」、第2楽章「アレグロ・コン・グラツィア」、第3楽章「アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ」、第4楽章「フィナーレ:アダージョ・ラメントーソ ~ アンダンテ」の4楽章から成ります

第1楽章「アダージョ ~ アレグロ・ノン・トロッポ」、第2楽章「アレグロ・コン・グラツィア」、第3楽章「アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ」、第4楽章「フィナーレ:アダージョ・ラメントーソ ~ アンダンテ」の4楽章から成ります

阿部の指揮で第1楽章が開始されます。冒頭の河村幹子のファゴットが素晴らしい それに次いで演奏された太田友香(8月入団。首席)のクラリネットの演奏が輪をかけて素晴らしい

それに次いで演奏された太田友香(8月入団。首席)のクラリネットの演奏が輪をかけて素晴らしい 中盤における金管楽器群の咆哮、打楽器群の炸裂により繰り返される”慟哭”はこれまで聴いたことのない激しい音楽表現でした

中盤における金管楽器群の咆哮、打楽器群の炸裂により繰り返される”慟哭”はこれまで聴いたことのない激しい音楽表現でした 第2楽章では流麗なワルツが奏でられ、第3楽章では軽快なスケルツォが行進曲の形で威勢よく演奏され、ほとんど勝利宣言のように力強く閉じられました

第2楽章では流麗なワルツが奏でられ、第3楽章では軽快なスケルツォが行進曲の形で威勢よく演奏され、ほとんど勝利宣言のように力強く閉じられました ここで1階後方席から拍手が起こりましたが、ある意味、それほどの力演だったと言えるかもしれません

ここで1階後方席から拍手が起こりましたが、ある意味、それほどの力演だったと言えるかもしれません 第4楽章はまさに天国から地獄に落ちたような暗く絶望的な音楽が展開します

第4楽章はまさに天国から地獄に落ちたような暗く絶望的な音楽が展開します この楽章で聴かれるのも”慟哭”です

この楽章で聴かれるのも”慟哭”です

満場の拍手が指揮者とオケに注がれました。久しぶりに聴きごたえのある”悲愴”に接することが出来た、というのが正直な感想です 阿部加奈子さんのタクト捌きは素晴らしいと思います

阿部加奈子さんのタクト捌きは素晴らしいと思います

新日本フィルはカーテンコール時の撮影が許されているので、記念に写メしておきました

先日、玄関で転んだ時に床に打ち付けたようです

先日、玄関で転んだ時に床に打ち付けたようです ほとんど傷だらけの人生です

ほとんど傷だらけの人生です そんな訳で、このブログを書くのも手の負担が大きいので、向こう1週間ほどは記事の量が減ると思います。あらかじめご了承ください

そんな訳で、このブログを書くのも手の負担が大きいので、向こう1週間ほどは記事の量が減ると思います。あらかじめご了承ください

よく入りました

よく入りました

」と思いましたが、鉢村優氏のプログラム・ノートによると、「4人の音量が『フォルテ』と指定されているため、せっかくのソロが埋もれてしまう問題が生じた

」と思いましたが、鉢村優氏のプログラム・ノートによると、「4人の音量が『フォルテ』と指定されているため、せっかくのソロが埋もれてしまう問題が生じた ブラームスはヨアヒムに助言を求めたが、最終的に当初案を通した

ブラームスはヨアヒムに助言を求めたが、最終的に当初案を通した

これからも腱鞘炎や怪我にもめげず1日も休むことなく根性で書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします

これからも腱鞘炎や怪我にもめげず1日も休むことなく根性で書き続けて参りますので、モコタロともどもよろしくお願いいたします これも外で飲む機会がほとんどないため、「これがチャンス

これも外で飲む機会がほとんどないため、「これがチャンス

いつも周囲から言われるのは「ピッチが速いですね

いつも周囲から言われるのは「ピッチが速いですね 」です

」です

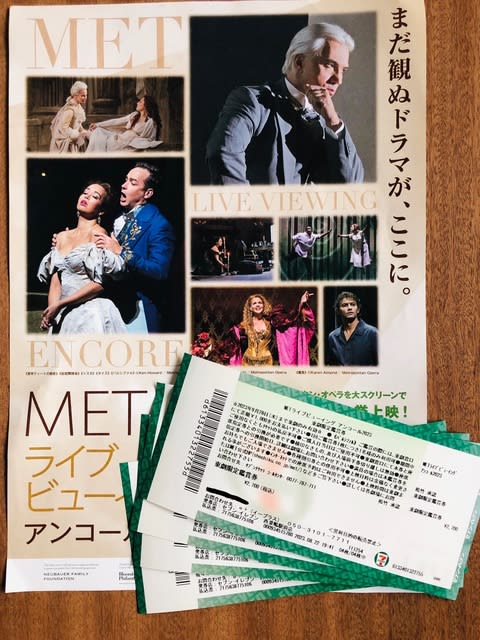

アメーリアの夫で忠実な部下であるアンカーストレムはグスタヴに謀反の動きがあると報告する

アメーリアの夫で忠実な部下であるアンカーストレムはグスタヴに謀反の動きがあると報告する (以上第1幕)

(以上第1幕) そこにアンカーストレムが現れ、追手が迫っていることを伝え、グスタヴを逃がす

そこにアンカーストレムが現れ、追手が迫っていることを伝え、グスタヴを逃がす (以上第2幕)

(以上第2幕) グスタヴは死の瞬間にアンカーストレムの無罪を約束し、息を引き取る

グスタヴは死の瞬間にアンカーストレムの無罪を約束し、息を引き取る

コロラチューラがとても美しく演技力も十分でした

コロラチューラがとても美しく演技力も十分でした

私は10年近く同会の幹事を務めていましたが、1年前に退任させてもらいました

私は10年近く同会の幹事を務めていましたが、1年前に退任させてもらいました どーして、どーしてこうなるの? おせーて、って小松政夫かよ

どーして、どーしてこうなるの? おせーて、って小松政夫かよ

喫茶店好きにはたまらない本です

喫茶店好きにはたまらない本です

」と説教されます

」と説教されます 図書サービスはコミュニティーセンターの一角に引っ越しますが、子供の遊戯室の隅の6畳くらいの狭いスペースに段ボール箱が置かれ、子供向けの本が入っている程度の規模に縮小されてしまいます

図書サービスはコミュニティーセンターの一角に引っ越しますが、子供の遊戯室の隅の6畳くらいの狭いスペースに段ボール箱が置かれ、子供向けの本が入っている程度の規模に縮小されてしまいます 英国では、他国と比べても特に物価上昇が激しくなってしまったが、どこまでがEU離脱のせいで、どこまでがコロナやウクライナ戦争のせいなのか、明確な線引きができないため、EU離脱の功罪がいまいち分析できず、うやむやな状態になっているとも言われている

英国では、他国と比べても特に物価上昇が激しくなってしまったが、どこまでがEU離脱のせいで、どこまでがコロナやウクライナ戦争のせいなのか、明確な線引きができないため、EU離脱の功罪がいまいち分析できず、うやむやな状態になっているとも言われている 」と四方八方からぶっ叩かれるヘヴィなシリアスさが凝縮した数年間だったのだ

」と四方八方からぶっ叩かれるヘヴィなシリアスさが凝縮した数年間だったのだ

(以上プロローグ)

(以上プロローグ)

半袖シャツから長袖への衣替えはまだ時期尚早のようです

半袖シャツから長袖への衣替えはまだ時期尚早のようです ちなみに、私はウィーン・フィルを聴きに行く予定はありません

ちなみに、私はウィーン・フィルを聴きに行く予定はありません

企画を発案した同誌編集担当の掛川桃花さんは『様々な世代に読んでもらうことの一環として、子供の感性を育むようなことがしたかった』と語る

企画を発案した同誌編集担当の掛川桃花さんは『様々な世代に読んでもらうことの一環として、子供の感性を育むようなことがしたかった』と語る

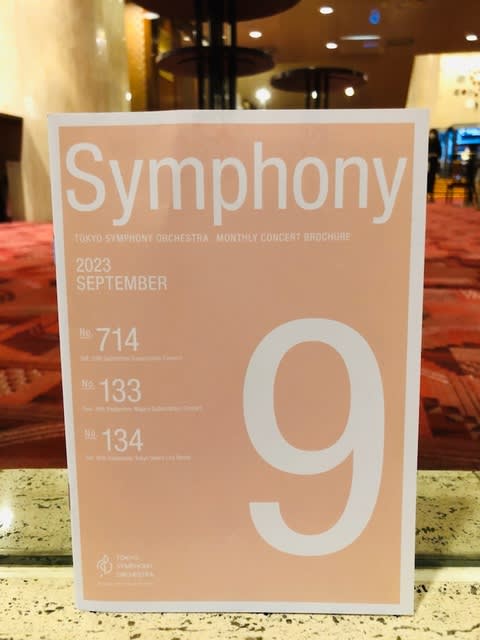

東響の思う壺ですがカーテンコールを写メしたのでアップします

東響の思う壺ですがカーテンコールを写メしたのでアップします

受け取ったパユは嬉しそうにしていたし、会場も”花束歓迎”のような雰囲気でした

受け取ったパユは嬉しそうにしていたし、会場も”花束歓迎”のような雰囲気でした

いつも笑ってしまうのは第4楽章「中断された間奏曲」における管弦楽による「馬のいななき」のような音楽です

いつも笑ってしまうのは第4楽章「中断された間奏曲」における管弦楽による「馬のいななき」のような音楽です 第5楽章のプレストは疾走感が堪りません

第5楽章のプレストは疾走感が堪りません

あとは「豚汁」と「鯵の刺身 + サラダ」です。秋刀魚は池袋のISPで2尾580円でした

あとは「豚汁」と「鯵の刺身 + サラダ」です。秋刀魚は池袋のISPで2尾580円でした