30日(金)。わが家に来てから今日で2302日目を迎え、米連邦検察当局は28日、トランプ前大統領の弁護士を務めたジュリアーニ元ニューヨーク市長のマンハッタンにある自宅と事務所を家宅捜査し、コンピューターや携帯電話を押収したが、ジュリアーニ氏はトランプ氏の有利になるように、ウクライナ企業の役員だったバイデン氏の息子に関する不正情報の収集に当たり、その際、ジュリアーニ氏がウクライナ政府高官に対する高額な代理人契約交渉を進め、個人的利益を追求した疑惑が持たれている というニュースを見て感想を述べるモコタロです

トランプの周りに集まるのは 自分の利益しか考えない 胡散臭い連中ばかりじゃね?

昨日の夕食は、先日 娘が月島でお土産に買ってきた「月島 もんじゃ焼」にしました チーズを入れたら一段と美味しかったです

チーズを入れたら一段と美味しかったです

昨日、渋谷のシアター・イメージフォーラムでキム・ミレ監督による2020年製作映画「狼をさがして」(74分)を観ました

最初にお断りしておきます 現在 東京都には新型コロナ禍に関わる緊急事態宣言が発出されており「不要不急の外出を控えるように」という要請が都民に出されています

現在 東京都には新型コロナ禍に関わる緊急事態宣言が発出されており「不要不急の外出を控えるように」という要請が都民に出されています そうした中で、不特定多数の人々が集まる映画など観に行っていいのか、という疑問を抱いている方もいらっしゃるかもしれません

そうした中で、不特定多数の人々が集まる映画など観に行っていいのか、という疑問を抱いている方もいらっしゃるかもしれません しかし、私にとってコンサートを聴きに行ったり映画を観に行くことは「日常生活」そのもので、決して非日常の「不要不急」の外出ではありません

しかし、私にとってコンサートを聴きに行ったり映画を観に行くことは「日常生活」そのもので、決して非日常の「不要不急」の外出ではありません どこのコンサート会場や映画館も、来館者にはマスク着用、体温測定、手指の消毒が求められ、管内における食事は禁止されています

どこのコンサート会場や映画館も、来館者にはマスク着用、体温測定、手指の消毒が求められ、管内における食事は禁止されています また、コンサートを聴いていて大声を出す人はいませんし、映画館でも黙ってスクリーンを観ている人ばかりです。こうした環境のもと、あくまでも自己責任で、コンサートが中止にならない限り聴きに行くし、映画が上映されている限り観に行きます

また、コンサートを聴いていて大声を出す人はいませんし、映画館でも黙ってスクリーンを観ている人ばかりです。こうした環境のもと、あくまでも自己責任で、コンサートが中止にならない限り聴きに行くし、映画が上映されている限り観に行きます そうすることによって、文化活動を担う主催者を 微力ながら応援しようと考えています

そうすることによって、文化活動を担う主催者を 微力ながら応援しようと考えています

さて、イメージフォーラムは新型コロナ感染拡大対策のため、現在 市松模様の座席配置で 定員の半分しか入れていませんが、ほぼ満席です

「狼をさがして」は次のような内容です

1974年8月30日、東京・丸の内の三菱重工本社ビルで時限爆弾が爆発し、8名の死者と約380名の負傷者が出た 犯行声明を出したのは「東アジア反日武装戦線”狼”」と名乗った。やがて別動隊「大地の牙」と「さそり」が現れ、翌年5月までの間に旧財閥系企業や大手ゼネコンが次々と標的になった

犯行声明を出したのは「東アジア反日武装戦線”狼”」と名乗った。やがて別動隊「大地の牙」と「さそり」が現れ、翌年5月までの間に旧財閥系企業や大手ゼネコンが次々と標的になった 1975年5月19日、メンバーが一斉逮捕され、長い間収監される。その後、彼らはそれぞれ別々の人生を送ることになる。服毒をはかった者、獄死した者、出所した者、今なお収監されている者もいる

1975年5月19日、メンバーが一斉逮捕され、長い間収監される。その後、彼らはそれぞれ別々の人生を送ることになる。服毒をはかった者、獄死した者、出所した者、今なお収監されている者もいる

2000年代初頭、釜ヶ崎で日雇い労働者を撮影していた韓国のキム・ミレ監督は、一人の労働者から東アジア反日武装戦線の存在を知り、彼らの思想を辿るドキュメンタリーを撮り始める メンバーやその家族、関係者の証言を追う中で、彼らの姿が紐解かれていく

メンバーやその家族、関係者の証言を追う中で、彼らの姿が紐解かれていく

東アジア反日武装戦線”狼”は、60年代の学生運動が国家権力を相手にゲバ棒と火炎瓶で闘った闘争だったのに対し、戦時中の日本企業に搾取され殺された東アジア(中国や韓国)の人たちの恨みを胸に、財閥企業を中心とする大企業を相手に爆弾で闘った闘争だったことに大きな特徴があります 彼らは「かつて中国や韓国の人たちを徴用して日本国内で働かせ搾取した大企業は、何の反省もなく海外進出をして安い労働力を使って儲けている。そういう企業で働く従業員も企業と同様に断罪すべきだ」として、爆弾によって死傷者が出ても当然だと看做していました

彼らは「かつて中国や韓国の人たちを徴用して日本国内で働かせ搾取した大企業は、何の反省もなく海外進出をして安い労働力を使って儲けている。そういう企業で働く従業員も企業と同様に断罪すべきだ」として、爆弾によって死傷者が出ても当然だと看做していました しかし、収監後、自分自身と向き合い、また支援者たちと交流する中で、彼らはそれが過ちだったこと、いかなることがあっても人を殺してはいけないということを悟ります

しかし、収監後、自分自身と向き合い、また支援者たちと交流する中で、彼らはそれが過ちだったこと、いかなることがあっても人を殺してはいけないということを悟ります

この映画には、メンバーを支援してきた多くの人たちが登場し、インタビューに答えていますが、「彼らの行動は間違っていた しかし、被害者の立場に立って考え、その行動に至った動機はよくわかる

しかし、被害者の立場に立って考え、その行動に至った動機はよくわかる 」という言葉が印象に残ります

」という言葉が印象に残ります

三菱重工本社ビル爆破事件のあった1974年は、私が大学を出て新聞関係団体に入職した年だったので、忘れようにも忘れられません 事件が起こった数日後、アフターファイブに飲んでいる時、国際部の先輩が 事件について「あれほど やめろって言ったのに、あいつら・・・」と呟いたのを聞いて、「えっ」と思い、言葉が出ませんでした

事件が起こった数日後、アフターファイブに飲んでいる時、国際部の先輩が 事件について「あれほど やめろって言ったのに、あいつら・・・」と呟いたのを聞いて、「えっ」と思い、言葉が出ませんでした 先輩は国内外に友人が多く、過去の日本や日本企業に対し悪いイメージを抱いている友人もいたようなので、そのうちの誰かが事件を引き起こしたのではないか、先輩はその犯人を知っているのではないか、と思ったのです

先輩は国内外に友人が多く、過去の日本や日本企業に対し悪いイメージを抱いている友人もいたようなので、そのうちの誰かが事件を引き起こしたのではないか、先輩はその犯人を知っているのではないか、と思ったのです でも、怖くて聞けませんでした

でも、怖くて聞けませんでした それ以来、そのことは自分の心に閉じ込めて過ごしてきました

それ以来、そのことは自分の心に閉じ込めて過ごしてきました 犯人グループが逮捕されたと知った時も、あえて先輩に「知り合いですか」とは尋ねませんでした。だから、今でも犯人グループの誰かが先輩の知り合いだったのかは分かりません

犯人グループが逮捕されたと知った時も、あえて先輩に「知り合いですか」とは尋ねませんでした。だから、今でも犯人グループの誰かが先輩の知り合いだったのかは分かりません

映画を観終わって、これは被害者側の韓国の監督だからこそ撮れた作品だったのかな、と思うと同時に、日本人監督では撮れなかっただろうか、という疑問も抱きました

かつて父親が営んでいた音楽教室兼自宅の小さなビルで、出ていった父を忘れられない母や 自作の服をネット販売する兄と暮らす彼女は、ビルを改装してデザイン事務所にしようと思いつき、モノに溢れた家の断捨離を開始した

かつて父親が営んでいた音楽教室兼自宅の小さなビルで、出ていった父を忘れられない母や 自作の服をネット販売する兄と暮らす彼女は、ビルを改装してデザイン事務所にしようと思いつき、モノに溢れた家の断捨離を開始した 洋服、レコード、楽器、写真など友だちから借りたままだったモノを返して回る中で、元恋人から借りたカメラも小包にして送るが、受け取り拒否にあって返ってきてしまう

洋服、レコード、楽器、写真など友だちから借りたままだったモノを返して回る中で、元恋人から借りたカメラも小包にして送るが、受け取り拒否にあって返ってきてしまう

ピンクはもちろん女性ですが、頭を坊主刈りにしています。仏教国タイの映画ということを鑑みて、私は 監督がピンクにジーンを正しい道に導く僧侶の役割を与えたのではないか、と思いました

ピンクはもちろん女性ですが、頭を坊主刈りにしています。仏教国タイの映画ということを鑑みて、私は 監督がピンクにジーンを正しい道に導く僧侶の役割を与えたのではないか、と思いました 一方、ステップ4の「人の気持ちを考えるな」は、この映画のテーマとは逆を言っているように思います

一方、ステップ4の「人の気持ちを考えるな」は、この映画のテーマとは逆を言っているように思います 」と 思い当たる人もいるかも知れませんね

」と 思い当たる人もいるかも知れませんね

」という頑強な方針で貫かれています

」という頑強な方針で貫かれています また、政府の方針によって、どれほど多くの作品が観たくても観られない状況にあるか

また、政府の方針によって、どれほど多くの作品が観たくても観られない状況にあるか

オーケストラの指揮を本格的に始めたのは2000年ごろからで、指揮者としては遅いスタートだった

オーケストラの指揮を本格的に始めたのは2000年ごろからで、指揮者としては遅いスタートだった 』と語る」

』と語る」

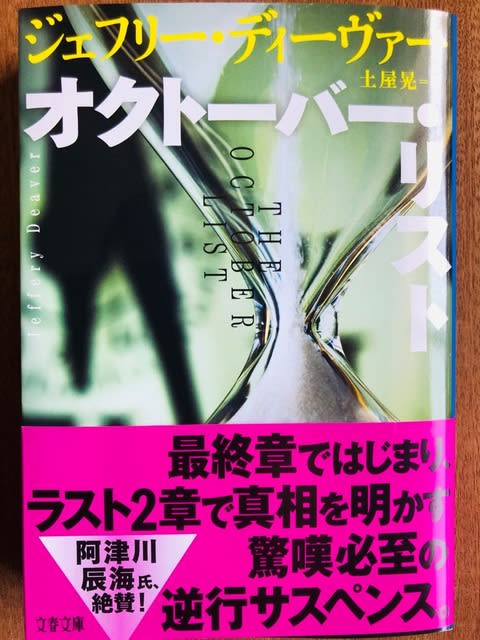

冒頭に置かれた第36章では、娘を誘拐され、秘密資料「オクトーバー・リスト」の引き渡しを要求されている女性ガブリエラが登場します。その取引要求のタイムリミットが迫っており、ついに銃を手にした誘拐犯が彼女の目の前に現れる場面が描かれています

冒頭に置かれた第36章では、娘を誘拐され、秘密資料「オクトーバー・リスト」の引き渡しを要求されている女性ガブリエラが登場します。その取引要求のタイムリミットが迫っており、ついに銃を手にした誘拐犯が彼女の目の前に現れる場面が描かれています どんでん返しに次ぐどんでん返しが巧妙に仕組まれていたからです

どんでん返しに次ぐどんでん返しが巧妙に仕組まれていたからです

著者の作品を読むのは芥川賞受賞作「コンビニ人間」以来です

著者の作品を読むのは芥川賞受賞作「コンビニ人間」以来です

現在、ジャニーヌ・ヤンセンに師事しています

現在、ジャニーヌ・ヤンセンに師事しています

)本公演は金曜・土曜マチネ―ですが、緊急事態宣言の発出を受けて、明日の公演は中止となりました

)本公演は金曜・土曜マチネ―ですが、緊急事態宣言の発出を受けて、明日の公演は中止となりました 」

」

マーラーは呪われているのか

マーラーは呪われているのか

もちろん、どちらも美味しかったです

もちろん、どちらも美味しかったです

一方のヴィクトルは、違法な海賊版レンタルビデオ店で再び声優の仕事を得る

一方のヴィクトルは、違法な海賊版レンタルビデオ店で再び声優の仕事を得る

全3楽章からなる未完の作品らしいのですが、この日演奏するのは第1楽章「アレグロ」です

全3楽章からなる未完の作品らしいのですが、この日演奏するのは第1楽章「アレグロ」です 第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アンダンテ・モルト」、第3楽章「アレグロ」の3楽章から成ります

第1楽章「アレグロ」、第2楽章「アンダンテ・モルト」、第3楽章「アレグロ」の3楽章から成ります 私も「なるほど そうかもしれないな」と感心しました

私も「なるほど そうかもしれないな」と感心しました

つくづくブラームスの室内楽はいいな、と思いました

つくづくブラームスの室内楽はいいな、と思いました

個人対象の補助金は上限150万円だが、まず事業計画書を作成して申請し、支給はイベント開催後に報告書を提出してからとなるため、開催に当たって一定の自己負担が必要となる

個人対象の補助金は上限150万円だが、まず事業計画書を作成して申請し、支給はイベント開催後に報告書を提出してからとなるため、開催に当たって一定の自己負担が必要となる 決定前に自主企画コンサートの開催を余儀なくされ、「精神的に追い詰められた」と明かす

決定前に自主企画コンサートの開催を余儀なくされ、「精神的に追い詰められた」と明かす