30日(火)。はやいもので9月も今日で終わりですね。わが家に来て3日目を迎えたモコタロです

(ぼくは1キロ以上は大きくならない なんだよ)

なんだよ)

閑話休題

閑話休題

岩波ホールで上映予定の「ミンヨン 倍音の法則」の前売り券を、ホ-ルのチケット売り場で買いました 数日前の新聞広告に「モーツアルトの旋律にみちびかれ・・・・」という謳い文句があったので、”音楽映画”として期待できると思ったのです

数日前の新聞広告に「モーツアルトの旋律にみちびかれ・・・・」という謳い文句があったので、”音楽映画”として期待できると思ったのです 券といっしょにもらったチラシを見ると、この作品の監督はかつてNHKで放映した「四季・ユートピアノ」を制作した佐々木昭一郎氏であることが分かりました

券といっしょにもらったチラシを見ると、この作品の監督はかつてNHKで放映した「四季・ユートピアノ」を制作した佐々木昭一郎氏であることが分かりました あの番組は素晴らしい映像と音楽でした

あの番組は素晴らしい映像と音楽でした プロの俳優は登場せず、出演者は一般人のみです。モーツアルトの「ピアノ・ソナタ第15番K.545」の第2楽章「アンダンテ」が映像にぴったりと寄り添っていました

プロの俳優は登場せず、出演者は一般人のみです。モーツアルトの「ピアノ・ソナタ第15番K.545」の第2楽章「アンダンテ」が映像にぴったりと寄り添っていました この映画は10月11日(土)から神保町「岩波ホール」で上映されます。前売り券=1,500円、当日券=一般1,800円、シニア・学生1,500円です

この映画は10月11日(土)から神保町「岩波ホール」で上映されます。前売り券=1,500円、当日券=一般1,800円、シニア・学生1,500円です

閑話休題

閑話休題

バッハ・コレギウム・ジャパン(B.C.J)事務局から2015年度定期会員募集の案内が届きました ラインナップは次の通りです

ラインナップは次の通りです

①4月3日(金)18:30 マタイ受難曲BWV244

②6月6日(土)15:00 教会カンタータBWV38,7,126

③9月26日(土)15:00 世俗カンタータBWV212、209,203

④11月21日(土)15:00 モーツアルト「ミサ曲ハ短調K.427」ほか

⑤2月26日(金)19:00 世俗カンタータBWV206,215

5公演セット券は、S席:37,500円、A席:30,500円、B席:23,500円です。私は10年以上前からB.C.Jの定期会員ですが、次年度もS席を継続すべく、返信はがきを出しておきました

私も「ラッキー」はどうだ、とかアイディアを出しましたが、冷たく却下されました。どうもパチンコ屋みたいで歓迎されなかったようです

私も「ラッキー」はどうだ、とかアイディアを出しましたが、冷たく却下されました。どうもパチンコ屋みたいで歓迎されなかったようです 結局、娘が「モコタロ」と名付けました。5月24日生まれの4か月です。娘がモコタロに私のことを「ほら、これがお金を出してくれたスポンサーだよ

結局、娘が「モコタロ」と名付けました。5月24日生まれの4か月です。娘がモコタロに私のことを「ほら、これがお金を出してくれたスポンサーだよ 」と紹介してくれました。なにしろ彼に6万円近い投資をしましたからね

」と紹介してくれました。なにしろ彼に6万円近い投資をしましたからね というわけで、今日はモコタロのtoraブログ・デビューです

というわけで、今日はモコタロのtoraブログ・デビューです

プログラムは①ロッシーニ「歌劇”セヴィリアの理髪師”序曲」、②モーツアルト「ピアノ協奏曲第26番ハ短調K.537”戴冠式”」、③レスピーギ「交響詩”ローマの松”」。指揮は2010年のトスカニーニ国際指揮者コンクール準優勝者・三ツ橋敬子、②のピアノ独奏は2002年モーツアルト国際コンクール優勝者・菊池洋子です

プログラムは①ロッシーニ「歌劇”セヴィリアの理髪師”序曲」、②モーツアルト「ピアノ協奏曲第26番ハ短調K.537”戴冠式”」、③レスピーギ「交響詩”ローマの松”」。指揮は2010年のトスカニーニ国際指揮者コンクール準優勝者・三ツ橋敬子、②のピアノ独奏は2002年モーツアルト国際コンクール優勝者・菊池洋子です

日本フィルのアシスタント・コンサートマスター千葉清加の合図でチューニングが行われ、髪を後ろで束ねた小柄な三ツ橋敬子の登場です

日本フィルのアシスタント・コンサートマスター千葉清加の合図でチューニングが行われ、髪を後ろで束ねた小柄な三ツ橋敬子の登場です

モーツアルトは曲想が単純なだけに、緩徐楽章が最も難しいのではないかと思います。菊池洋子のピアノは澄みきっていて非常にきれいです

モーツアルトは曲想が単純なだけに、緩徐楽章が最も難しいのではないかと思います。菊池洋子のピアノは澄みきっていて非常にきれいです 素晴らしい演奏でした

素晴らしい演奏でした

第1部「ボルゲーゼ荘」の冒頭は、管弦楽の音が輝いています。まさにレスピーギの世界です

第1部「ボルゲーゼ荘」の冒頭は、管弦楽の音が輝いています。まさにレスピーギの世界です 最後のところでナイチンゲールの鳴き声が聞こえるのですが、いったいどこから流しているのだろうか・・・・たぶん、鳥の鳴き声を模した音の録音を拡声器を使って流しているのだと思いますが・・・

最後のところでナイチンゲールの鳴き声が聞こえるのですが、いったいどこから流しているのだろうか・・・・たぶん、鳥の鳴き声を模した音の録音を拡声器を使って流しているのだと思いますが・・・ そして、いよいよ「ローマの松」の大団円です。オケは持てる力を振り絞って指揮者・三ツ橋の指示に応えます。フィナーレは圧巻でした

そして、いよいよ「ローマの松」の大団円です。オケは持てる力を振り絞って指揮者・三ツ橋の指示に応えます。フィナーレは圧巻でした

あとでロビーの掲示を見ると、レスピーギ作曲「ボッチェルリの3種の絵」から”第3曲”であることが判りました

あとでロビーの掲示を見ると、レスピーギ作曲「ボッチェルリの3種の絵」から”第3曲”であることが判りました

「音色の深み 重心から 巨匠を観察 立ち方工夫」の見出しが踊ります

「音色の深み 重心から 巨匠を観察 立ち方工夫」の見出しが踊ります 」

」 』と」

』と」 第3回カラヤン国際指揮者コンクールで第1位を獲得しただけあって、カラヤンから指揮スタイルを学び、それを頑固なまでに固守しているのだと思います

第3回カラヤン国際指揮者コンクールで第1位を獲得しただけあって、カラヤンから指揮スタイルを学び、それを頑固なまでに固守しているのだと思います

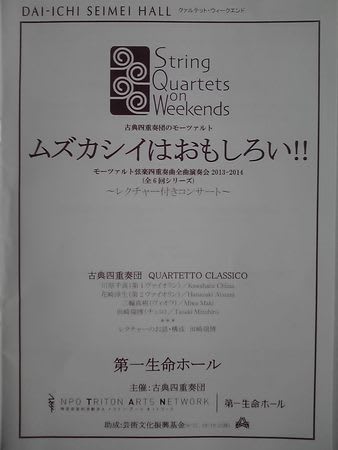

今回のレクチャープログラムは「本当の意味の『パパ』は、レオポルドか、ハイドンか~その2」です

今回のレクチャープログラムは「本当の意味の『パパ』は、レオポルドか、ハイドンか~その2」です

」と言ってPRしていました。最後に、モーツアルトに大きく影響と与えたハイドンの作品20-5「太陽四重奏曲」第3楽章が演奏されました

」と言ってPRしていました。最後に、モーツアルトに大きく影響と与えたハイドンの作品20-5「太陽四重奏曲」第3楽章が演奏されました

ホグウッドといえば、古楽器オーケストラ「エンシェント室内管弦楽団」を指揮したモーツアルトの「交響曲全集」を思い出します

ホグウッドといえば、古楽器オーケストラ「エンシェント室内管弦楽団」を指揮したモーツアルトの「交響曲全集」を思い出します

ステージ上の3人は思わず苦笑いの体です

ステージ上の3人は思わず苦笑いの体です でした。この曲はもっと演奏されてよい名曲だと思います

でした。この曲はもっと演奏されてよい名曲だと思います 二人とも情熱的な演奏で聴衆を魅了します

二人とも情熱的な演奏で聴衆を魅了します

「田酒」、「桃川」、「白神」「津軽海峡」など青森の地酒をひと通り試飲しているうちに会場は満杯に

「田酒」、「桃川」、「白神」「津軽海峡」など青森の地酒をひと通り試飲しているうちに会場は満杯に

ソロモンは妻や子供たちと再会することを信じて、南部の奴隷として過酷な労働、虐待に次ぐ虐待に耐えながら11年8か月26日を生き抜く

ソロモンは妻や子供たちと再会することを信じて、南部の奴隷として過酷な労働、虐待に次ぐ虐待に耐えながら11年8か月26日を生き抜く

ソロモンが生き抜くことが出来たのは彼が一芸に抜きん出ていたからではないか。つまりヴァイオリンを弾けたことが彼を救ったのではないか、と思います

ソロモンが生き抜くことが出来たのは彼が一芸に抜きん出ていたからではないか。つまりヴァイオリンを弾けたことが彼を救ったのではないか、と思います その時代から比べたら隔世の感があります

その時代から比べたら隔世の感があります

妄想と予断が彼らを真実から遠ざけていきます

妄想と予断が彼らを真実から遠ざけていきます

この曲が1941年に第1回スターリン賞第1席を受賞したのは、「分かり易さ」ではないか、と思います

この曲が1941年に第1回スターリン賞第1席を受賞したのは、「分かり易さ」ではないか、と思います

中央線沿線はこういう文化があるのでしょうか

中央線沿線はこういう文化があるのでしょうか

5歳の時、父親が高級ステレオセットを購入した際、200枚のアルバムが付いてきた。自分で初めて買ったのは、後にブラジルの国民的歌手になったロべルト・カルロスの『子供たちに歌う』だった

5歳の時、父親が高級ステレオセットを購入した際、200枚のアルバムが付いてきた。自分で初めて買ったのは、後にブラジルの国民的歌手になったロべルト・カルロスの『子供たちに歌う』だった

」

」