31日(火)。油断していた訳ではないのですが、今日で3月も終わり、2014年度も終わりです。わが家に来てから174日目を迎え、新年度を前に決意を新たにするモコタロです

今年度はお世話になりました 新年度もよろしくね!

閑話休題

閑話休題

昨日夕方、マンションの管理人から次のような報告がありました

日曜の夜11時過ぎ、当マンション1階店舗でアルバイト従業員が帰りがけに、電気ポット内の大量のお湯をシンクに捨てたところ多量の湯気が発生し、天井の熱感知器が作動、慌てた本人が火災報知機を押したため、他の階の住民が火災と勘違いし119番通報して、消防車が出動したとのこと(私は気が付きませんでした。消防署はすぐ近くなのでサイレンなしだったのかも)。当然、当該店舗の店長は消防署の事情聴取を受けたとのこと

当マンションはセコムと契約しているので、火災報知器が鳴るとセコムに直接つながり、担当者が直行するシステムになっています。その担当者から管理人を通じて報告書が届きました。先日の、消火器をエレベーター内の防犯カメラに向けて噴射する事件といい、今回の事件といい、このマンションの住人はいろいろとやってくれます。理事長としては飽きることを知りません でも本当の火災は困ります。皆さんのお住まいでも熱感知器や煙感知機が誤作動するようなことがないよう気を付けましょうね。いざとなった時「狼が来た

でも本当の火災は困ります。皆さんのお住まいでも熱感知器や煙感知機が誤作動するようなことがないよう気を付けましょうね。いざとなった時「狼が来た 」、「えっ、今度はマジっすか

」、「えっ、今度はマジっすか 」になりかねませんから

」になりかねませんから

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

昨日、今年度最後の有給休暇を取って、新宿ピカデリーでMETライブビューイング、チャイコフスキー「イオランタ」とバルトーク「青ひげ公の城」の2本立てを観ました これは今年2月14日にニューヨークのメトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ録画映像です

これは今年2月14日にニューヨークのメトロポリタン歌劇場で上演されたオペラのライブ録画映像です

最初に上映されたのは「イオランタ」(全1幕)です。キャストは、イオランタにアンナ・ネトレプコ(ソプラノ)、ヴォデモンにピョートル・ベチャワ(テノール)、ロベルトにアレクセイ・マルコフ(バリトン)、レネ王にイリヤ・バーニク(バス)、医師エブン=ハキヤにイルヒン・アズィゾフ(バリトン)、指揮はワレリー・ゲルギエフ、演出はマリウシュ・トレリンスキです

プロヴァンスの王レネの姫イオランタは生まれながら盲目だが、その意味を知らぬまま森の中の館で美しく育っていた ある日、森に迷い込んだヴォデモン伯爵が偶然、館のイオランタと出会い一目ぼれする

ある日、森に迷い込んだヴォデモン伯爵が偶然、館のイオランタと出会い一目ぼれする 伯爵は彼女が盲目と知りながら愛を誓う。目の治癒のためには自ら治ろうと強い意志を持つこと、という医師の勧めにより、ヴォデモン伯爵の愛に応えるため治療を受ける

伯爵は彼女が盲目と知りながら愛を誓う。目の治癒のためには自ら治ろうと強い意志を持つこと、という医師の勧めにより、ヴォデモン伯爵の愛に応えるため治療を受ける そしてついに視力を回復しヴォデモンと結ばれる

そしてついに視力を回復しヴォデモンと結ばれる

美しくも不幸な女性が突然現れた王子様に救われるという、まあ、言ってみれば同じチャイコフスキーの「眠りの森の美女」のようなストーリーです そんな有り得ない話を歌に乗せて人を感動させるのがオペラだ、と言ったら身もふたもないでしょうか

そんな有り得ない話を歌に乗せて人を感動させるのがオペラだ、と言ったら身もふたもないでしょうか

とにかく、このオペラはアンナ・ネトレプコのためにあるような作品です ロシア生まれの彼女は、この日タクトをとったワレリー・ゲルギエフに才能を見いだされて、今やMETの看板スターと言っても過言ではない世界的なソプラノ歌手です

ロシア生まれの彼女は、この日タクトをとったワレリー・ゲルギエフに才能を見いだされて、今やMETの看板スターと言っても過言ではない世界的なソプラノ歌手です 全1幕の中で、彼女は歌いまくりますが、その艶やかな中にも力強さを持った歌声は他の追随を許しません

全1幕の中で、彼女は歌いまくりますが、その艶やかな中にも力強さを持った歌声は他の追随を許しません

そして、その相手役ベチャワの伸びのあるテノールはいつ聴いても素晴らしいです ネトレプコとの二重唱は背筋が寒くなるほど感動しました

ネトレプコとの二重唱は背筋が寒くなるほど感動しました もう一人挙げれば、ヴォデモンの親友ロベルトを歌ったバリトンのアレクセイ・マルコフです。ベチャワに負けていません

もう一人挙げれば、ヴォデモンの親友ロベルトを歌ったバリトンのアレクセイ・マルコフです。ベチャワに負けていません

終演後、METオペラでお馴染みのソプラノ歌手ジョイス・ディドナートのインタビューに、ネトレプコは「ハッピー・バレンタイン (この日は2月14日だった)みんな、早く帰って楽しみなさい

(この日は2月14日だった)みんな、早く帰って楽しみなさい 」とジョークを飛ばしましたが、ディドナートがすかさず「このあと、もう1作品あるので、皆さん帰らないでくださいね

」とジョークを飛ばしましたが、ディドナートがすかさず「このあと、もう1作品あるので、皆さん帰らないでくださいね 」とフォローしていました。ネトレプコってこういうお茶目なところがあります

」とフォローしていました。ネトレプコってこういうお茶目なところがあります

休憩時間が15分あったので、いつものようにお茶を飲みながらオニギリを3個食べました

後半に上映されたのはバルトークの歌劇「青ひげ公の城」(全1幕)です。キャストは、青ひげ公にミハイル・ペトレンコ(バス)、ユディットにナディア・ミカエル(ソプラノ)、指揮と演出は「イオランタ」と同じコンビです

家族を捨て、青ひげ公の新妻として彼の城に来たユディットは、彼を愛するが故に、暗い城の窓や扉を開け放ち、明るい光を入れようとする そして、7つの扉を次々と開いていく。そこにあったのは、拷問部屋、武器庫、宝物庫、花園、広大な領地の見える部屋だった。それらにはすべて血が付いていた

そして、7つの扉を次々と開いていく。そこにあったのは、拷問部屋、武器庫、宝物庫、花園、広大な領地の見える部屋だった。それらにはすべて血が付いていた 最後に彼女は見てはいけない扉を開いてしまう。そこで見たのは青ひげ公の過去の女性たちだった

最後に彼女は見てはいけない扉を開いてしまう。そこで見たのは青ひげ公の過去の女性たちだった

青ひげ公を歌ったペトレンコは、歌といい、動作といい、サイコサスペンスの主人公といった風情で、役柄がピッタリです ユディットを歌ったミカエルは、狂気の青ひげ公に魅かれながらも彼を恐れる役柄を体当たりで演じ、歌いました

ユディットを歌ったミカエルは、狂気の青ひげ公に魅かれながらも彼を恐れる役柄を体当たりで演じ、歌いました 実質的な出演者はこの2人しかいないので、相当プレッシャーもあったでしょうが、2人ともそれを乗り越えました

実質的な出演者はこの2人しかいないので、相当プレッシャーもあったでしょうが、2人ともそれを乗り越えました

幕間の対談で、演出家のトレリンスキが、この日上演した2つのオペラの演出について語っています

「ハッピー・エンドの『イオランタ』と、救いようのない結末の『青ひげ公の城』とは一見まったく関係のない組み合わせだと思われるかもしれませんが、実はそうではない 両方とも童話に基づいています。童話というのは残酷な結末もあります

両方とも童話に基づいています。童話というのは残酷な結末もあります 今回のオペラは一つの続き物として演出しました。盲目の女性は手術によって目が見えるようになった。しかし、目が見えるようになった女性は、愛する人の秘密が知りたいために、7つの扉をすべて開けるように要求した。しかし、そこに待っていたのは愛する人の過去の女性たちだった。というように

今回のオペラは一つの続き物として演出しました。盲目の女性は手術によって目が見えるようになった。しかし、目が見えるようになった女性は、愛する人の秘密が知りたいために、7つの扉をすべて開けるように要求した。しかし、そこに待っていたのは愛する人の過去の女性たちだった。というように 」

」

普通であれば「ハッピーエンド」と「救いようのない結末」の別々の2作品は結びつかないと思うところですが、演出家というのは発想が自由で柔軟なのですね

最後の、閑話休題

最後の、閑話休題

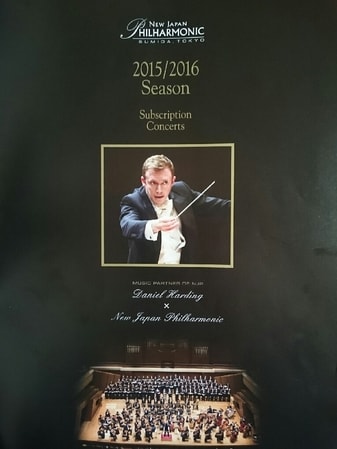

METライブビューイング2015-16シーズンのラインナップが明らかになりました 10月から来年4月まで10作品上演されます。ヴェルディが2作品、プッチーニが3作品、その他にワーグナー、ベルク、ビゼー、ドニゼッティ、R.シュトラウスが各1作品選ばれています

10月から来年4月まで10作品上演されます。ヴェルディが2作品、プッチーニが3作品、その他にワーグナー、ベルク、ビゼー、ドニゼッティ、R.シュトラウスが各1作品選ばれています 個人的に一番期待しているのは第1作=ヴェルディ「イル・トロヴァトーレ」です。出演者のアンナ・ネトレプコ、ディミトリ・ホヴォロストフスキー、ドローラ・ザジックというのは、このオペラで現在望みうる最高のキャストです。今から楽しみです

個人的に一番期待しているのは第1作=ヴェルディ「イル・トロヴァトーレ」です。出演者のアンナ・ネトレプコ、ディミトリ・ホヴォロストフスキー、ドローラ・ザジックというのは、このオペラで現在望みうる最高のキャストです。今から楽しみです

プログラムは①ブラームス「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」、②ヴォーン・ウィリアムス「交響曲第2番”ロンドン”」で、指揮は大友直人、①のヴァイオリン独奏はレジス・パスキエです

プログラムは①ブラームス「ヴァイオリン協奏曲ニ長調」、②ヴォーン・ウィリアムス「交響曲第2番”ロンドン”」で、指揮は大友直人、①のヴァイオリン独奏はレジス・パスキエです

「東京交響楽団」の文字はどこにもありません。「ン?」と思って手元のチケットをよく見ると東京オペラシティコンサートホールと書かれています。この時初めて会場を間違えていたことに気が付きました

「東京交響楽団」の文字はどこにもありません。「ン?」と思って手元のチケットをよく見ると東京オペラシティコンサートホールと書かれています。この時初めて会場を間違えていたことに気が付きました

したがって小さな文字で書かれた会場名をよく見ないと間違えるのです。第2にコンサート・スケジュールは手帳に書いているのですが、手帳をよく見ていないためです

したがって小さな文字で書かれた会場名をよく見ないと間違えるのです。第2にコンサート・スケジュールは手帳に書いているのですが、手帳をよく見ていないためです 時々こういうポカをやってしまいます。われらが

時々こういうポカをやってしまいます。われらが この教訓は次回に生かすことにします。もっとも、そういうことがないようにしたいとは思いますが

この教訓は次回に生かすことにします。もっとも、そういうことがないようにしたいとは思いますが ちょうど2時半に第1楽章が終わり、アテンダントの案内で会場左側の最後列に着席し、第2楽章から聴きました

ちょうど2時半に第1楽章が終わり、アテンダントの案内で会場左側の最後列に着席し、第2楽章から聴きました しかし、パスキエはこの曲が終了した後、オーボエ奏者の所までわざわざ出向いて握手を求めていました。よほど彼の演奏が気に入ったのでしょう

しかし、パスキエはこの曲が終了した後、オーボエ奏者の所までわざわざ出向いて握手を求めていました。よほど彼の演奏が気に入ったのでしょう

併せて、公演日に聴きに行けなくなった時に他の日時に振り替えが出来る「公演日エクスチェンジ・サービス」のお知らせも入っていました

併せて、公演日に聴きに行けなくなった時に他の日時に振り替えが出来る「公演日エクスチェンジ・サービス」のお知らせも入っていました

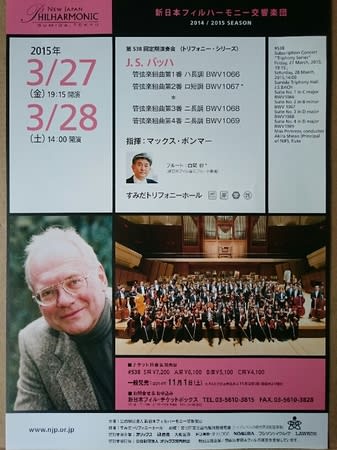

そのことを意識して新日本フィルは「管弦楽組曲」全4曲の指揮を1936年ドイツ、ライプツィヒ生まれのマックス・ポンマーに託したのでしょう

そのことを意識して新日本フィルは「管弦楽組曲」全4曲の指揮を1936年ドイツ、ライプツィヒ生まれのマックス・ポンマーに託したのでしょう 祝祭的な前奏曲に続いて演奏されるのは「エア」、「G線上のアリア」として有名な曲です。ポンマーは比較的速めのテンポで進めます。続いて、ガヴォット、ブーレ―、ジーグと続きますが、これらは”舞曲”です

祝祭的な前奏曲に続いて演奏されるのは「エア」、「G線上のアリア」として有名な曲です。ポンマーは比較的速めのテンポで進めます。続いて、ガヴォット、ブーレ―、ジーグと続きますが、これらは”舞曲”です

しばしばこういうバッティングがありますが、仕方ないですね

しばしばこういうバッティングがありますが、仕方ないですね

中山七里の本はこのグログで何冊もご紹介してきましたので、もうお馴染みですね

中山七里の本はこのグログで何冊もご紹介してきましたので、もうお馴染みですね

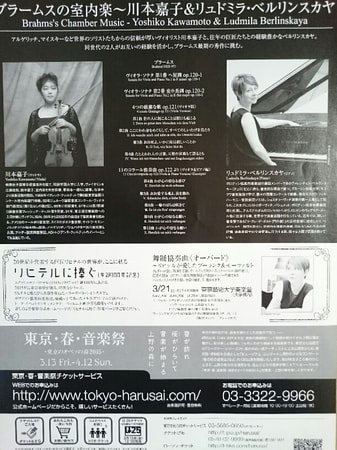

川本のヴィオラは書体に例えるなら太い毛書体といったところでしょうか

川本のヴィオラは書体に例えるなら太い毛書体といったところでしょうか

定期公演ではあり得ない配置です。そこで思ったのは、東京交響楽団は、普段クラシック音楽を聴く習慣のない聴衆が多く集まる「都民芸術フェスティバル」を利用して、定期会員を増やすために首席でない美人を前面に立たせたのだな、ということです

定期公演ではあり得ない配置です。そこで思ったのは、東京交響楽団は、普段クラシック音楽を聴く習慣のない聴衆が多く集まる「都民芸術フェスティバル」を利用して、定期会員を増やすために首席でない美人を前面に立たせたのだな、ということです

歓喜団なら良いけれど寒気団ではたまりません。寒風で風邪を引いたら完封負けです。気象庁も予想はよそうと言っているとか

歓喜団なら良いけれど寒気団ではたまりません。寒風で風邪を引いたら完封負けです。気象庁も予想はよそうと言っているとか

上野の東京文化会館でコンサートを聴くため、午後早めに家を出て京成上野駅側から登って上野公園を散策しながら文化会館を目指しました。種類は分かりませんが一部の桜は満開です

上野の東京文化会館でコンサートを聴くため、午後早めに家を出て京成上野駅側から登って上野公園を散策しながら文化会館を目指しました。種類は分かりませんが一部の桜は満開です

この人は本当に上手いし、音がきれいです

この人は本当に上手いし、音がきれいです

この曲は「処女神ディアーヌが、自ら定めた掟により、恋も出来ず、薄明のたびに悲嘆に暮れるという神話風の夢幻劇」で、切れ目なしに10のエピソードが演奏されます

この曲は「処女神ディアーヌが、自ら定めた掟により、恋も出来ず、薄明のたびに悲嘆に暮れるという神話風の夢幻劇」で、切れ目なしに10のエピソードが演奏されます