31日(土)。月日の流れは速いもので、今日で2017年度も終わり。あっという間の1年でした。皆さんはいかがでしたか

というわけで、わが家に来てから今日で1277日目を迎え、3月の米株式市場ではIT大手が売られ、アップルやアルファベットなどの米大手5社が時価総額の上位を独占してきた構図が崩れ、情報流出問題に揺れるフェイスブックが6位に転落した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

IT大手各社は番付が下がって「あっ痛ぇ」と思ったとか 「イット」と読んだとか

昨日、夕食に「牛肉のしぐれ煮」と「生野菜と生ハムのサラダ」を作りました 息子は 今日(31日)東北地方の勤務地近くのアパートに家財道具や電化製品等が届くため、荷受けと荷解き作業等のため昨日午前中に出発してしまい、私は夜 コンサートがあったので、娘のためだけに作りました。寂しいですが、これからはこういう生活になります

息子は 今日(31日)東北地方の勤務地近くのアパートに家財道具や電化製品等が届くため、荷受けと荷解き作業等のため昨日午前中に出発してしまい、私は夜 コンサートがあったので、娘のためだけに作りました。寂しいですが、これからはこういう生活になります

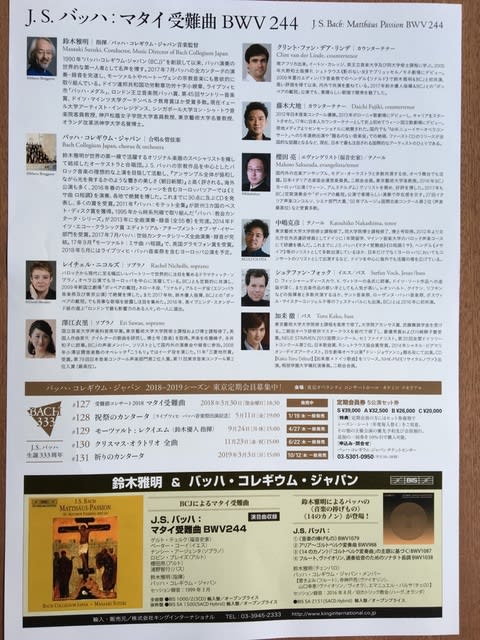

昨夕、初台の東京オペラシティコンサートホールでバッハ・コレギウム・ジャパンの第127回定期演奏会を聴きました 演奏するのは恒例のJ.S.バッハ「マタイ受難曲BWV244」です

演奏するのは恒例のJ.S.バッハ「マタイ受難曲BWV244」です 出演は、ソプラノ=レイチェル・ニコルズ、澤江衣里、カウンターテナー=クリント・ファン・デア・リンデ、藤木大地、エヴァンゲリスト(福音史家)/テノール=櫻田亮、テノール=中嶋克彦、イエス/バス=シュテファン・フォック、バス=加来徹、管弦楽・合唱=バッハ・コレギウム・ジャパン、指揮=鈴木雅明です

出演は、ソプラノ=レイチェル・ニコルズ、澤江衣里、カウンターテナー=クリント・ファン・デア・リンデ、藤木大地、エヴァンゲリスト(福音史家)/テノール=櫻田亮、テノール=中嶋克彦、イエス/バス=シュテファン・フォック、バス=加来徹、管弦楽・合唱=バッハ・コレギウム・ジャパン、指揮=鈴木雅明です

バッハ・コレギウム・ジャパンの定期会員になっているお陰で毎年1回はバッハの「マタイ受難曲」「ヨハネ受難曲」「ミサ曲ロ短調」のいずれかを聴く機会に恵まれています 多種多様の数あるバッハ(1685‐1750)の作品の中でも、この「マタイ受難曲」は最高峰に位置づけられる楽曲です

多種多様の数あるバッハ(1685‐1750)の作品の中でも、この「マタイ受難曲」は最高峰に位置づけられる楽曲です 「マタイ受難曲」とは何かといえば、「マタイが著したとされる福音書の記事を歌詞とした、イエス・キリストの十字架上の死を描く音楽」(バッハの権威・磯山雅氏の説明)で、1727年(バッハ42歳)の時に初演されました

「マタイ受難曲」とは何かといえば、「マタイが著したとされる福音書の記事を歌詞とした、イエス・キリストの十字架上の死を描く音楽」(バッハの権威・磯山雅氏の説明)で、1727年(バッハ42歳)の時に初演されました 題材は4福音書の中のマタイ伝から採られており、第1部と第2部に分かれていますが、「受難曲」の性格上、金管楽器や打楽器の出番はありません

題材は4福音書の中のマタイ伝から採られており、第1部と第2部に分かれていますが、「受難曲」の性格上、金管楽器や打楽器の出番はありません 正味の演奏時間は約3時間です

正味の演奏時間は約3時間です

「マタイ受難曲」が世に出たのは、1829年3月11日に 20歳のメンデルスゾーンが指揮をとり再演してからです その時の合唱団は400人、王室管弦楽団やフィルハーモニー協会の人々が管弦楽を受け持ち、全員無報酬で出演したと言われています

その時の合唱団は400人、王室管弦楽団やフィルハーモニー協会の人々が管弦楽を受け持ち、全員無報酬で出演したと言われています メンデルスゾーンの尽力がなければバッハ再評価はなかったと思われます

メンデルスゾーンの尽力がなければバッハ再評価はなかったと思われます

管弦楽は、フラウト・トラヴェルソ2、オーボエ2、弦楽合奏(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ)、通奏低音(コントラバス、オルガン)という編成のグループ2つから成り、グループ同士で対向配置を採ります センターに鈴木優人のオルガン、堂坂清高のファゴットを配し、左サイドの第1グループにはコンマスの寺神戸亮、荒木優子(Vn)、菅きよみ、前田りり子(Fl)、三宮正満(Ob)らが、右サイドの第2グループにはコンマスの若松夏美、高田あずみ(Vn)らがスタンバイします

センターに鈴木優人のオルガン、堂坂清高のファゴットを配し、左サイドの第1グループにはコンマスの寺神戸亮、荒木優子(Vn)、菅きよみ、前田りり子(Fl)、三宮正満(Ob)らが、右サイドの第2グループにはコンマスの若松夏美、高田あずみ(Vn)らがスタンバイします 鈴木雅明はチェンバロを弾きながら指揮をとります

鈴木雅明はチェンバロを弾きながら指揮をとります

オフィシャル・プログラムは1600円と超高価のため購入しなかったので 今回の公演に関する知識が限られますが、私の記憶に間違いがなければ、櫻田亮のエヴァンゲリスト起用は今回が初めてではないかと思います それと同時に、鈴木雅明氏は冒険に出たのではないか、と思いました

それと同時に、鈴木雅明氏は冒険に出たのではないか、と思いました B.C.Jのエヴァンゲリストといえば、ゲルト・テュルクをはじめ外国人歌手が務めるのが恒例でした。全編を通して3時間出ずっぱりの大役なので歌唱力とともに体力と持久力が求められます

B.C.Jのエヴァンゲリストといえば、ゲルト・テュルクをはじめ外国人歌手が務めるのが恒例でした。全編を通して3時間出ずっぱりの大役なので歌唱力とともに体力と持久力が求められます 最初のうちは、やっぱり櫻田亮はアリアを歌う方が向いているのではないか、と思いましたが、曲が進行するにつれ、なかなか堂に入った語り口に引き込まれました

最初のうちは、やっぱり櫻田亮はアリアを歌う方が向いているのではないか、と思いましたが、曲が進行するにつれ、なかなか堂に入った語り口に引き込まれました 日本人もここまでやるか、という素晴らしいパフォーマンスでした

日本人もここまでやるか、という素晴らしいパフォーマンスでした

一番強く印象に残ったのはアルトを歌った南アフリカ出身のカウンターテナー、クリント・ファン・デア・リンデ(男性)です。深みのあるアルトで会場を震わせました

ソプラノのレイチェル・ニコルズはノン・ヴィブラートの美しい声で聴衆を魅了しました

カウンターテナーの鈴木大地はつい先日(27日)「東京・春・音楽祭」のソプラノ・中村恵理との「THE DUET」で素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたばかりですが、合唱団の中にいるとまったく目立ちません 第2部でやっと出番がやってきて 美しい歌声を聴かせてくれましたが、出番が少なくて残念でした

第2部でやっと出番がやってきて 美しい歌声を聴かせてくれましたが、出番が少なくて残念でした

バスの加来徹は今月18日の「室内楽オペラ”フィガロの結婚”」でアルマヴィーヴァ伯爵を歌ったのを聴いたばかりです この日はペテロという大役を歌いましたが、最近の彼は何を歌ってもサマになり、安定感があります

この日はペテロという大役を歌いましたが、最近の彼は何を歌ってもサマになり、安定感があります

オケのメンバーでは、いつものようにオーボエの三宮正満、フラウト・トラヴェルソの菅きよみ、ヴァイオリンの寺神戸亮、若松夏美といった常連メンバーが 歌手のソロを完璧にフォローし 素晴らしい演奏を展開していました

最後のコラールが終わると「バッハへの旅が終わった 」といつものように思います

」といつものように思います B.C.Jでこの曲を聴き始めた18年ほど前は、3時間がものすごく長く感じたものですが、最近は慣れてきたせいか、あるいは「ワーグナーの楽劇から比べれば大したことはない」と思うようになったせいか、それほど長く感じなくなりました

B.C.Jでこの曲を聴き始めた18年ほど前は、3時間がものすごく長く感じたものですが、最近は慣れてきたせいか、あるいは「ワーグナーの楽劇から比べれば大したことはない」と思うようになったせいか、それほど長く感じなくなりました

この演奏を聴くに当たって、バッハ・コレギウム・ジャパンの演奏によるCD(1999年3月録音)で予習しておきましたが、長く感じないのは予習の効果もあるかも知れません

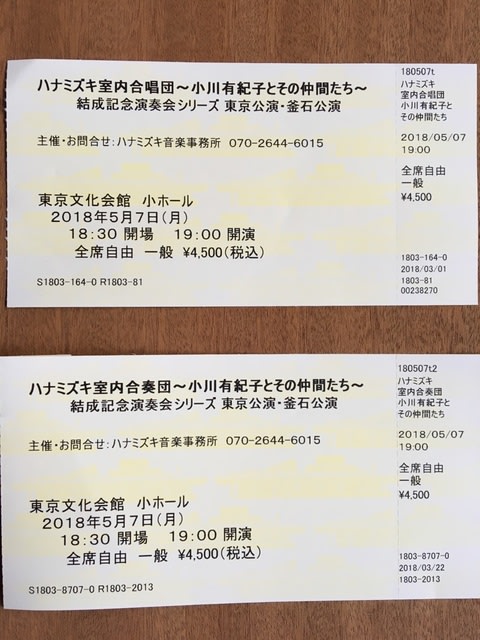

写真の上が元の、下が正しいチケットです

写真の上が元の、下が正しいチケットです ちなみにチラシも修正後のものが同封されてきました

ちなみにチラシも修正後のものが同封されてきました

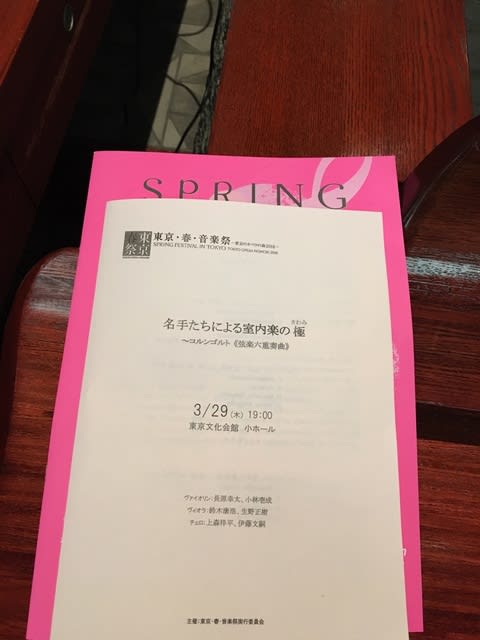

とくに第3楽章「アダージョ」では鈴木康浩のヴィオラに聴き惚れました

とくに第3楽章「アダージョ」では鈴木康浩のヴィオラに聴き惚れました 第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「ロンド:アレグレット」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・モデラート」、第2楽章「アンダンテ」、第3楽章「メヌエット:アレグレット」、第4楽章「ロンド:アレグレット」の4楽章から成ります しかし、第4楽章に入ると、シューベルトのDNAそのものの音楽が聴こえてきました

しかし、第4楽章に入ると、シューベルトのDNAそのものの音楽が聴こえてきました

普通は第1ヴィオラから入るはずと思いがちです

普通は第1ヴィオラから入るはずと思いがちです 世評では「ブラームス以降、最高の弦楽六重奏曲」と言われているそうですが、間違いなくそうでしょう

世評では「ブラームス以降、最高の弦楽六重奏曲」と言われているそうですが、間違いなくそうでしょう 演奏者はそれぞれ顔の表情を窺いながら、喜びに満ちた表情で演奏する姿が印象的でした

演奏者はそれぞれ顔の表情を窺いながら、喜びに満ちた表情で演奏する姿が印象的でした

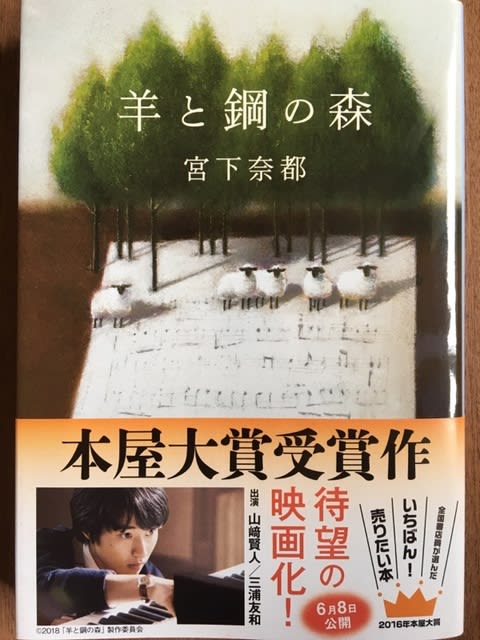

本州にある調律師養成のための専門学校に2年間通って技術を身に付け、故郷近くの街に戻って、運よく欠員の出た江藤楽器に採用される

本州にある調律師養成のための専門学校に2年間通って技術を身に付け、故郷近くの街に戻って、運よく欠員の出た江藤楽器に採用される 」

」 ヘルツというのは1秒間に空気が振動する回数のこと。数値が高くなるほど音も高くなる。日本では、戦後になるまで435ヘルツだった。もっと遡れば、モーツアルトの時代のヨーロッパは422ヘルツだったらしい

ヘルツというのは1秒間に空気が振動する回数のこと。数値が高くなるほど音も高くなる。日本では、戦後になるまで435ヘルツだった。もっと遡れば、モーツアルトの時代のヨーロッパは422ヘルツだったらしい

ステージの左サイドにグランドピアノが置かれています

ステージの左サイドにグランドピアノが置かれています

一人で黒い服をまとって街を彷徨うクレオだが、あてもなく公園に入るとアルジェリアから休暇で戻った兵士が話かけてくる。最初は警戒していたクレオだが、再び戦場に戻る男の苦悩はクレオの不安を鎮めてくれる

一人で黒い服をまとって街を彷徨うクレオだが、あてもなく公園に入るとアルジェリアから休暇で戻った兵士が話かけてくる。最初は警戒していたクレオだが、再び戦場に戻る男の苦悩はクレオの不安を鎮めてくれる

飯森氏は第1楽章と第2楽章を間を置かずに演奏、また第3楽章と第4楽章も間を置かずに演奏し、全体を前半と後半に2分する形で演奏するスタイルを取りましたが、聴いていて 流れとしては自然だと思いました

飯森氏は第1楽章と第2楽章を間を置かずに演奏、また第3楽章と第4楽章も間を置かずに演奏し、全体を前半と後半に2分する形で演奏するスタイルを取りましたが、聴いていて 流れとしては自然だと思いました

CDジャケットで録音年月日を確認すると1988年10月18、19日とありました。ちょうど30年前です

CDジャケットで録音年月日を確認すると1988年10月18、19日とありました。ちょうど30年前です

第2楽章は曽根麻矢子さんのチェンバロ独奏により短いフレーズが奏でられ第3楽章につなげます

第2楽章は曽根麻矢子さんのチェンバロ独奏により短いフレーズが奏でられ第3楽章につなげます

フルートとチェンバロが前面に出ると優雅で華麗な雰囲気が醸し出されます

フルートとチェンバロが前面に出ると優雅で華麗な雰囲気が醸し出されます

しかも、「ツァラトゥストラ」はパイプオルガンの代わりにテクニクスの電子オルガンを使用していて、これには度肝を抜かれました

しかも、「ツァラトゥストラ」はパイプオルガンの代わりにテクニクスの電子オルガンを使用していて、これには度肝を抜かれました

春分の日に雪とは ゆきすぎ じゃね?と思いましたが、夕方には ゆき止まり になったようです

春分の日に雪とは ゆきすぎ じゃね?と思いましたが、夕方には ゆき止まり になったようです

第1楽章では2つの独奏ヴァイオリンと荒さんのオーボエがカデンツァを演奏しますが、まるでオペラの三重唱を聴いているようでした

第1楽章では2つの独奏ヴァイオリンと荒さんのオーボエがカデンツァを演奏しますが、まるでオペラの三重唱を聴いているようでした