31日(金)。ほら、油断してるから今日で1月も終わっちゃうじゃないの

昨日の日経朝刊に「クラシック音楽 効果~原因不明の『突発性難聴』」という記事が載っていました。超訳すると

「自然科学研究機構生理学研究所のチームが、原因不明で急激に聴力が低下する『突発性難聴』の患者を対象に、聞こえにくい耳を使ってクラシック音楽を聴き続けてもらう実験をした結果、高い治療効果があることを突き止めた 実験では、発症間もない患者50人を2つのグループに分類。片方のグループにはステロイド治療のほか、正常な耳をふさぎ、難聴の耳で毎日約6時間、クラシック音楽を聴き、日常生活音も全て難聴の耳で聞いてもらった。約10日後に調べると、左右で25デシベルあった聴力差が7デシベルほどまでに縮小。ステロイド治療だけだと15デシベルほど差が残っていた

実験では、発症間もない患者50人を2つのグループに分類。片方のグループにはステロイド治療のほか、正常な耳をふさぎ、難聴の耳で毎日約6時間、クラシック音楽を聴き、日常生活音も全て難聴の耳で聞いてもらった。約10日後に調べると、左右で25デシベルあった聴力差が7デシベルほどまでに縮小。ステロイド治療だけだと15デシベルほど差が残っていた 」

」

この記事には「クラシック音楽」とあるだけで誰の何の曲かが分かりません 勝手に想像すると、ピアノからフォルテまでの高低差が少ない、ゆったりした速度の曲ではないか、と思います

勝手に想像すると、ピアノからフォルテまでの高低差が少ない、ゆったりした速度の曲ではないか、と思います 例えば、アルビノ―二「アダージョ」、パッヘルベル「カノン」、バッハの「主よ人の望みの喜びよ」、モーツアルト「ピアノ協奏曲~アダージョ楽章」、ベートーヴェン「ロマンス」、マーラー「アダ―ジェット(交響曲第5番第4楽章)」、バーバー「弦楽のためのアダージョ」等々・・・・・・皆さんはどう思われますか

例えば、アルビノ―二「アダージョ」、パッヘルベル「カノン」、バッハの「主よ人の望みの喜びよ」、モーツアルト「ピアノ協奏曲~アダージョ楽章」、ベートーヴェン「ロマンス」、マーラー「アダ―ジェット(交響曲第5番第4楽章)」、バーバー「弦楽のためのアダージョ」等々・・・・・・皆さんはどう思われますか

一方、昨日の朝日朝刊には「28歳男を逮捕 448足見つかる~ハイヒール 銀座のクラブから盗んだ疑い」という記事が載っていました 住所不定・無職の若者が448足もの靴をどこに保管していたのか、と思って記事をよく読むと、レンタルルームを借りていたとのこと

住所不定・無職の若者が448足もの靴をどこに保管していたのか、と思って記事をよく読むと、レンタルルームを借りていたとのこと 448足ということは合計896個ですから、さぞかしレンタルルームも窮靴だったのではないかと思います

448足ということは合計896個ですから、さぞかしレンタルルームも窮靴だったのではないかと思います 盗んだ物が悪かった。ハイヒールだけに、すぐに足が付きます。おアトがよろしいようで

盗んだ物が悪かった。ハイヒールだけに、すぐに足が付きます。おアトがよろしいようで

閑話休題

閑話休題

昨日、初台の新国立劇場でプッチーニの歌劇「マダム・バタフライ(蝶々夫人)」を観ました

クロークにコートを預け、入場してプログラムを買い求めると、ペラ1枚のシートを渡されました。「キャスト変更のお知らせ」のタイトルがあります。マサカと思ったら、そのマサカで、蝶々夫人役のアレクシア・ヴルガリドゥ(ギリシャ出身)が体調不良により降板、代わりにカヴァー歌手の石上朋美(東京藝大出身。イタリアを中心に活躍)が出演するというのです ヒロインが変わるのですから、事前に何らかの通知があっても良いと思うのですが、何の音沙汰もなかったところをみると、急な降板だったのかも知れません

ヒロインが変わるのですから、事前に何らかの通知があっても良いと思うのですが、何の音沙汰もなかったところをみると、急な降板だったのかも知れません これが吉と出るか、凶と出るか、終わってみなければ判りません

これが吉と出るか、凶と出るか、終わってみなければ判りません

今回の公演の特徴は新国立初の女性指揮者の登場です。これが吉と出るか、凶と出るか、聴いて見なければ判りません

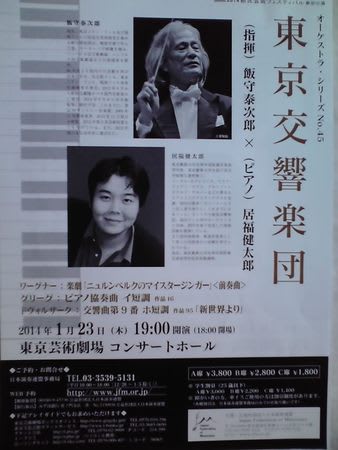

会場はプルミエ(初日)公演にしては空き席が目立ちます。通路を挟んで私の左前の席には新国立オペラ次期芸術監督の飯守泰次郎氏が座っていらっしゃいます。近い将来のための下見でしょうか

キャストは蝶々夫人=石上朋美、ピンカートン=ミハイル・アガフォノフ(ロシア出身)、シャープレス=甲斐栄次郎、スズキ=大林智子、ゴロ―=内山信吾、ボンゾ=志村文彦、ヤマドリ=小林由樹、ケート=小野和歌子ほか。指揮は新国立歌劇場初の女性指揮者ケリー=リン・ウィルソン(カナダ出身)、オケは東京交響楽団、演出は1998年の初演以来今回8回目となる栗山民也です。私は2005年の新演出による4回目以降の公演はすべて観ています

チューニングが終わり、指揮者ケリー=リン・ウィルソンの登場です 彼女は2013年からスロベニア・フィルの音楽監督を務めていますが、最初はドイツ系の指導者に付き、次いでクラウディオ・アバドの指導を受けたといいます

彼女は2013年からスロベニア・フィルの音楽監督を務めていますが、最初はドイツ系の指導者に付き、次いでクラウディオ・アバドの指導を受けたといいます 彼女の指揮ぶりを見ていると、トスカニーニ国際指揮者コンクール優勝者・三ツ橋敬子の指揮によく似ています。タクトを持った右手はもちろんのこと、左手の使い方がそっくりです

彼女の指揮ぶりを見ていると、トスカニーニ国際指揮者コンクール優勝者・三ツ橋敬子の指揮によく似ています。タクトを持った右手はもちろんのこと、左手の使い方がそっくりです

舞台上の奥の上方にはアメリカの星条旗がはためいています。これは当時の文明国アメリカと後進国日本との関係を表しており、舞台は極めてシンプルです

代演者の石上朋美は、ただ美しい声というのではなく強さも備えたソプラノで、立派に重責を果たし聴衆の期待に応えました 私は「蝶々夫人」だけは、欧米人によるヒロインがどうも違和感があって受け入れがたいのですが、今回、急な主役交代によって日本人の蝶々さんが実現し、返って良かったと思います。とくに石上は日本人女性の典型的な顔付きをしているので蝶々さんにうってつけです

私は「蝶々夫人」だけは、欧米人によるヒロインがどうも違和感があって受け入れがたいのですが、今回、急な主役交代によって日本人の蝶々さんが実現し、返って良かったと思います。とくに石上は日本人女性の典型的な顔付きをしているので蝶々さんにうってつけです 新国立の賭けは吉と出たようです

新国立の賭けは吉と出たようです

ピンカートン役のアガフォノフは良く通るテノールで聴衆を魅了しましたが、もう少し減量した方がよいと思います 日本人歌手で良かったのはシャープレス役の甲斐栄次郎とスズキ役の大林智子です

日本人歌手で良かったのはシャープレス役の甲斐栄次郎とスズキ役の大林智子です

新国立オペラ初の女性指揮者、ケリー=リン・ウィルソンは躍動感溢れる指揮ぶりで、東京交響楽団から「蝶々夫人」の喜び、悲しみの表情を存分に引き出し、オケ自らが歌っていました とくに第2幕第2部の冒頭に置かれた「間奏曲」では、それまで現われた”動機”を表情豊かに再現、聴衆の耳を奪いました

とくに第2幕第2部の冒頭に置かれた「間奏曲」では、それまで現われた”動機”を表情豊かに再現、聴衆の耳を奪いました

最後に蝶々さんが自決するシーンで幕が下りると会場一杯の拍手とブラボーが舞台に押し寄せました カーテンコールで歌手陣に次いで指揮者のウィルソンが現われると、拍手とともに1階席後方、2階席辺りからブーイングが出ました。ちょっと信じられない反応です

カーテンコールで歌手陣に次いで指揮者のウィルソンが現われると、拍手とともに1階席後方、2階席辺りからブーイングが出ました。ちょっと信じられない反応です 「オペラの指揮に女性はいらない

「オペラの指揮に女性はいらない 」という保守層の主張なのか、日本のオペラ界に殴り込みをかけてきた初めての女性指揮者に敬意を込めた反応なのか、よく分かりません

」という保守層の主張なのか、日本のオペラ界に殴り込みをかけてきた初めての女性指揮者に敬意を込めた反応なのか、よく分かりません ブーイングをした人にその理由を聞いてみたいところです。私としては、賭けは吉と出たと思います

ブーイングをした人にその理由を聞いてみたいところです。私としては、賭けは吉と出たと思います

例年、何人か顔見知りを見かけるのですが、昨夜は一人も見かけませんでした

例年、何人か顔見知りを見かけるのですが、昨夜は一人も見かけませんでした 出席者数も昨年より減っているような気がします。アベノミクスで景気は上向いていると巷間言われていますが、本当だろうか?と疑問に思う出席率の低さです

出席者数も昨年より減っているような気がします。アベノミクスで景気は上向いていると巷間言われていますが、本当だろうか?と疑問に思う出席率の低さです ビール、ウイスキー、ワインを片手に、寿司、おでん、蕎麦、焼鳥、焼きそば、ピラフ、ウインナソーセージ、鶏のから揚げなどをひと通り食して、T丸の内消防署長に挨拶してから退散しました。もうこれ以上飲めないし、食べられないし・・・・・

ビール、ウイスキー、ワインを片手に、寿司、おでん、蕎麦、焼鳥、焼きそば、ピラフ、ウインナソーセージ、鶏のから揚げなどをひと通り食して、T丸の内消防署長に挨拶してから退散しました。もうこれ以上飲めないし、食べられないし・・・・・

すべて別のコンサートの予定が入っているのです。今日(30日)は新国立オペラ「マダム・バタフライ」が、4月6日は新交響楽団演奏会が、4月18日はバッハ・コレギウム・ジャパンの定期演奏会が、それぞれ予定に入っているのです

すべて別のコンサートの予定が入っているのです。今日(30日)は新国立オペラ「マダム・バタフライ」が、4月6日は新交響楽団演奏会が、4月18日はバッハ・コレギウム・ジャパンの定期演奏会が、それぞれ予定に入っているのです

映画では、ところどころフィルムを繋ぎ合わせたような”ぶつ切れ”シーンが見られますが、これは、この映画が”クロニクル”であることを表すためにワザとやっているのだと思います。監督のジョシュ・トランクは28歳の俊英とのこと。将来が楽しみです

映画では、ところどころフィルムを繋ぎ合わせたような”ぶつ切れ”シーンが見られますが、これは、この映画が”クロニクル”であることを表すためにワザとやっているのだと思います。監督のジョシュ・トランクは28歳の俊英とのこと。将来が楽しみです

どうもケータイを入れている上着の内ポケットが浅いため、立ち上がる時にスルッと飛び出してしまうようです

どうもケータイを入れている上着の内ポケットが浅いため、立ち上がる時にスルッと飛び出してしまうようです

今日は「トランス」について書きます

今日は「トランス」について書きます 敵だと思っていた者が味方で、味方だと思っていた者が敵にまわる、いつしか誰かにまんまと騙されていた、そんな感じのストーリーです

敵だと思っていた者が味方で、味方だと思っていた者が敵にまわる、いつしか誰かにまんまと騙されていた、そんな感じのストーリーです

かつてカラヤンは専用のジェット機で世界中を飛び回っていました。そのスピード感が彼の演奏にも反映していた、という評論を読んだことがあります。それは、あり得ないことではないと思います

かつてカラヤンは専用のジェット機で世界中を飛び回っていました。そのスピード感が彼の演奏にも反映していた、という評論を読んだことがあります。それは、あり得ないことではないと思います 演奏はヴァイオリン=前橋汀子、都響メンバーによるアンサンブルほかです

演奏はヴァイオリン=前橋汀子、都響メンバーによるアンサンブルほかです

1756年1月27日にザルツブルクで生まれました。今年は生誕258年ですね

1756年1月27日にザルツブルクで生まれました。今年は生誕258年ですね

彼女の演奏を初めて聴いたのは2年程前に音楽大学フェスティバルで学生オーケストラのコンマスを務めた時です。その時並々ならぬ存在感を感じ「彼女は近い将来、絶対に頭角を現す

彼女の演奏を初めて聴いたのは2年程前に音楽大学フェスティバルで学生オーケストラのコンマスを務めた時です。その時並々ならぬ存在感を感じ「彼女は近い将来、絶対に頭角を現す

ハウシルトはコンマスのチェ氏をはじめ首席奏者と握手、管楽器陣を立たせて健闘を讃えます。現代においてハウシルトこそ「巨匠」「マエストロ」という言葉が最も似合う指揮者です

ハウシルトはコンマスのチェ氏をはじめ首席奏者と握手、管楽器陣を立たせて健闘を讃えます。現代においてハウシルトこそ「巨匠」「マエストロ」という言葉が最も似合う指揮者です

」とお礼を言われました

」とお礼を言われました コンサートの感想は明日のブログに書きます

コンサートの感想は明日のブログに書きます

犯人は本当にネットでいじめられた少年トラヴィスなのか?キャサリン・ダンスはネットに詳しい仲間の助けを借りながら、事件の発端となったジェームズ・チルトンのブログで報じられた交通事故の真相を追っていく

犯人は本当にネットでいじめられた少年トラヴィスなのか?キャサリン・ダンスはネットに詳しい仲間の助けを借りながら、事件の発端となったジェームズ・チルトンのブログで報じられた交通事故の真相を追っていく

」と思いましたが、どうもズボンの下にまたズボンをはいているようです。思うに、会場までバイクか自転車でやってきたのではないか、寒さしのぎにウィンドゥブレーカーのつもりで上下とも1枚余計に着てきたのではないか、と考えました

」と思いましたが、どうもズボンの下にまたズボンをはいているようです。思うに、会場までバイクか自転車でやってきたのではないか、寒さしのぎにウィンドゥブレーカーのつもりで上下とも1枚余計に着てきたのではないか、と考えました

と日本酒

と日本酒 を飲んで時間を潰しました。結構の量を飲んでからOに移り、生ビール

を飲んで時間を潰しました。結構の量を飲んでからOに移り、生ビール と焼酎

と焼酎 とワイン

とワイン を飲みまくりました。当ビル地下の飲食店舗の活性化のためにはどうしたらよいか、など真面目な話題で盛り上がりましたが、全体的にはあまりよく覚えていません。そういう訳で、今日は今年初めて朝から絶不調です

を飲みまくりました。当ビル地下の飲食店舗の活性化のためにはどうしたらよいか、など真面目な話題で盛り上がりましたが、全体的にはあまりよく覚えていません。そういう訳で、今日は今年初めて朝から絶不調です

仕方ないので、申込書の「通信欄」に「現在の席を最優先で希望する。それが不可の場合は、あくまでも通路側を希望する」旨を書いて投函しました

仕方ないので、申込書の「通信欄」に「現在の席を最優先で希望する。それが不可の場合は、あくまでも通路側を希望する」旨を書いて投函しました 内容を確認すると「現在の座席を継続するかしないか」を聞いています。要するに、こちらのDMの方が「ジ・アトレ」より先に届いていれば何の問題もなく継続申し込みをしていたのです

内容を確認すると「現在の座席を継続するかしないか」を聞いています。要するに、こちらのDMの方が「ジ・アトレ」より先に届いていれば何の問題もなく継続申し込みをしていたのです 止むを得ないので、「すでに申込書を送ったが、会員継続用申込書をあらためて送るので、重複申し込みではないことを確認してほしい。今後このような混乱が生じないように配慮してほしい」旨の手紙を添えて郵送しました。ああ、めんどくさ

止むを得ないので、「すでに申込書を送ったが、会員継続用申込書をあらためて送るので、重複申し込みではないことを確認してほしい。今後このような混乱が生じないように配慮してほしい」旨の手紙を添えて郵送しました。ああ、めんどくさ