31日(木)。早いもので10月も今日で終わり、今日を入れて今年も残すところ62日。最近特に感じるのは、月日の流れは本当に速いものだ、ということです

昨日、会社帰りに新宿ピカデリーに行って10月2日(土)10時から上映されるMETライブビューイング、チャイコフスキー「エフゲニー・オネーギン」の座席指定を取りました この映画は2日から1週間、東銀座の東劇でも上映されますが夜のみのため、休憩2回を入れて3時間45分の上映時間を考えると、ちょっときついので朝から上映される新宿ピカデリーを選ぶことにしました

この映画は2日から1週間、東銀座の東劇でも上映されますが夜のみのため、休憩2回を入れて3時間45分の上映時間を考えると、ちょっときついので朝から上映される新宿ピカデリーを選ぶことにしました 座席はかなり後方のJ列、左ブロック通路側を押さえました。映画館に行くとガラガラなのに前方の席を選ぶ人がいますが、あれは信じられません。上を向いて観ることになるため姿勢が悪くなり、目にも首にも良くないと思います

座席はかなり後方のJ列、左ブロック通路側を押さえました。映画館に行くとガラガラなのに前方の席を選ぶ人がいますが、あれは信じられません。上を向いて観ることになるため姿勢が悪くなり、目にも首にも良くないと思います

ところで、このオペラを観るのも聴くのも初めてです。大舞踏会のシーンで演奏される「ポロネーズ」しか聴いたことがありません。CDも何も持っていないので予習ができないため、ぶっつけ本番で観ることになりますが、メロディー・メーカー、チャイコフスキーの曲ですから聴きやすいのではないか、と期待しています。土曜日が楽しみです

閑話休題

閑話休題

岸本葉子著「できれば機嫌よく生きたい」(中公文庫)を読み終わりました 岸本さんは1961年鎌倉生まれ。東大教養学部を卒業、会社勤務を経て中国北京に留学経験のあるエッセイストです。数年前にNHK-BS放送で放映していた「週間ブックレビュー」という番組にゲスト出演していた岸本さんの楚々として美しい姿を思い浮かべます

岸本さんは1961年鎌倉生まれ。東大教養学部を卒業、会社勤務を経て中国北京に留学経験のあるエッセイストです。数年前にNHK-BS放送で放映していた「週間ブックレビュー」という番組にゲスト出演していた岸本さんの楚々として美しい姿を思い浮かべます

「アラフィーでおひとりさま」になってしまった一人の女性の素直な気持ちを書いたエッセイ集です 著者はかつて大腸がんの手術をしており、その時のことをエッセイに書いて出版しています。この「できれば機嫌よく生きたい」も、最初のうちは病気のこと、ピロリ菌のこと、持病いろいろのこと、交通事故に遭ったこと・・・・・と、暗い話ばかりで、途中で嫌気がさして読むのを止めようかとも思いましたが、読み進めるにしたがって話題も広がり、何とかついていけるようになりました

著者はかつて大腸がんの手術をしており、その時のことをエッセイに書いて出版しています。この「できれば機嫌よく生きたい」も、最初のうちは病気のこと、ピロリ菌のこと、持病いろいろのこと、交通事故に遭ったこと・・・・・と、暗い話ばかりで、途中で嫌気がさして読むのを止めようかとも思いましたが、読み進めるにしたがって話題も広がり、何とかついていけるようになりました

とくに印象に残っているのは「言いたいことをゆっくりと」というタイトルのエッセイです 超訳すれば、

超訳すれば、

「エッセイを仕事にして20年になる。題材は日常の出来事。原稿依頼は、何でもいいから自由にどうぞ、というケースはほとんどない テーマを示され、原稿用紙にして何枚、というように求められる。テーマに沿ったエピソードを書いてみたら指定の原稿料を大幅にオーバーしてしまった時どうするか。最初は、話の構造を変えずに”圧縮”する。例えば会話を「 」で括って出さず、地の文に入れてみる。しかし、そうすることで臨場感がなくなることはある。面白さも減少する

テーマを示され、原稿用紙にして何枚、というように求められる。テーマに沿ったエピソードを書いてみたら指定の原稿料を大幅にオーバーしてしまった時どうするか。最初は、話の構造を変えずに”圧縮”する。例えば会話を「 」で括って出さず、地の文に入れてみる。しかし、そうすることで臨場感がなくなることはある。面白さも減少する 原稿の依頼者に対し、原稿量を増やせと要求する人もいるが、それは仕事ではない。そういう時には『全とっかえ』をやる。つまり、そのエピソードを諦めて、別のエピソードを取り上げて指定の原稿量にまとめることになる

原稿の依頼者に対し、原稿量を増やせと要求する人もいるが、それは仕事ではない。そういう時には『全とっかえ』をやる。つまり、そのエピソードを諦めて、別のエピソードを取り上げて指定の原稿量にまとめることになる 」

」

岸本さんの言いたいことはよーく分かります。毎朝書いているこのブログも同じような境遇だからです 私の場合も、最初に長めの文章を書き、あとで見直しをしてダブっている言い回しを削除したり、より短い言葉に置き換えたり、いろいろと、もがきながら書いています。ただ、岸本さんと違うのは、テーマは自由だし文章量の指定が無いことです

私の場合も、最初に長めの文章を書き、あとで見直しをしてダブっている言い回しを削除したり、より短い言葉に置き換えたり、いろいろと、もがきながら書いています。ただ、岸本さんと違うのは、テーマは自由だし文章量の指定が無いことです 一つだけ制約があるとすれば、朝7時にはブログとしてアップしなければならないということです。とくにコンサートについては、その翌朝には必ずアップすることを自分に課しています。もっとも、これは自分で決めたルールなので、何も7時にアップする必然性はないのですが、意志の弱い怠け者の私にとっては、自分自身に一定の制約を課さないと毎日続けることができないことが分かっているからです

一つだけ制約があるとすれば、朝7時にはブログとしてアップしなければならないということです。とくにコンサートについては、その翌朝には必ずアップすることを自分に課しています。もっとも、これは自分で決めたルールなので、何も7時にアップする必然性はないのですが、意志の弱い怠け者の私にとっては、自分自身に一定の制約を課さないと毎日続けることができないことが分かっているからです

先日読んだ阿川佐和子さんのエッセイ「残るは食欲」を読んで、岸本葉子さんの「できれば機嫌よく生きたい」を読むと、いかに文章のスタイルが違うかがはっきりと分かります 端的に言えば岸本さんのエッセイは”生真面目”、阿川さんのエッセイは”遊び精神”です

端的に言えば岸本さんのエッセイは”生真面目”、阿川さんのエッセイは”遊び精神”です 岸本さんはエッセイストなので、毎日同じような単調な生活を送る中で見たこと、聞いたこと、感じたことを書いている訳ですが、阿川さんはテレビ番組の司会者であり、インタビュアーであり、エッセイストであり、大ベストセラー「聞く力」の著者であるという立場で、刺激に満ちた生活の中で見て、聞いて、感じたことを”語り言葉”で書いているところが大きな違いです

岸本さんはエッセイストなので、毎日同じような単調な生活を送る中で見たこと、聞いたこと、感じたことを書いている訳ですが、阿川さんはテレビ番組の司会者であり、インタビュアーであり、エッセイストであり、大ベストセラー「聞く力」の著者であるという立場で、刺激に満ちた生活の中で見て、聞いて、感じたことを”語り言葉”で書いているところが大きな違いです

岸本さんも文章の中で、時々ユーモアのセンスを発揮するところがあるのですが、どうも私にはストレートに響いてきません その点、阿川さんの文章は直接的に入り込んできて脳内を掻き回します。一言で言えば”超面白い”です

その点、阿川さんの文章は直接的に入り込んできて脳内を掻き回します。一言で言えば”超面白い”です それは、こうして読み比べをしてみるとよく分かります

それは、こうして読み比べをしてみるとよく分かります

午後3時に直下型大地震が起き、テナントCから火災が発生したため、館内の全事業所の従業員が階段から避難するという訓練です。当初、丸の内消防署から、はしご車を動員してもらうよう9か月も前から要請していたのですが、1か月前になって急に派遣できなくなったという”悲報”が伝えられ出鼻をくじかれました

午後3時に直下型大地震が起き、テナントCから火災が発生したため、館内の全事業所の従業員が階段から避難するという訓練です。当初、丸の内消防署から、はしご車を動員してもらうよう9か月も前から要請していたのですが、1か月前になって急に派遣できなくなったという”悲報”が伝えられ出鼻をくじかれました 」という声を多くいただきました

」という声を多くいただきました )が開かれました。その後、有志8名で先日新規開拓したカラオケ・スナックSに繰り出し歌合戦を繰り広げました

)が開かれました。その後、有志8名で先日新規開拓したカラオケ・スナックSに繰り出し歌合戦を繰り広げました という訳で、今日も朝から頭が頭痛です

という訳で、今日も朝から頭が頭痛です

この企画は、歴史上の有名な人物を、初心者にも解るように紹介するものです。リードにこう書かれています

この企画は、歴史上の有名な人物を、初心者にも解るように紹介するものです。リードにこう書かれています 」

」

』と国語の試験問題を見せられ、『こんな悪文、わかりませんとこたえておけばいい

』と国語の試験問題を見せられ、『こんな悪文、わかりませんとこたえておけばいい 』と言い放ったところ、『でも、これお父さんの本からとったんだって

』と言い放ったところ、『でも、これお父さんの本からとったんだって

演奏曲目は①ヴィヴァルディ「4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲」、②モーツアルト「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲K.364」、③ショスタコーヴィチ「ピアノ協奏曲第1番」、④バルトーク「弦楽のためのディヴェルティメント」です

演奏曲目は①ヴィヴァルディ「4つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲」、②モーツアルト「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲K.364」、③ショスタコーヴィチ「ピアノ協奏曲第1番」、④バルトーク「弦楽のためのディヴェルティメント」です

全自由席なのに一人も並んでいないので、チケットを確かめると2時ではなく3時開演になっていました

全自由席なのに一人も並んでいないので、チケットを確かめると2時ではなく3時開演になっていました 仕方ないので上野公演のベンチに座って、東京文化会館のチケットサービスでもらってきたタワーレコードの機関誌「intoxcate」を読んで時間を潰しました

仕方ないので上野公演のベンチに座って、東京文化会館のチケットサービスでもらってきたタワーレコードの機関誌「intoxcate」を読んで時間を潰しました それでも余裕で1階14列13番というセンターブロック左通路側席を押さえることができました

それでも余裕で1階14列13番というセンターブロック左通路側席を押さえることができました

4つのヴァイオリンが争って演奏している様子がよく分かります。ソリスト達は競奏を楽しんでいるように見えました。これはとても良いことです

4つのヴァイオリンが争って演奏している様子がよく分かります。ソリスト達は競奏を楽しんでいるように見えました。これはとても良いことです 澤のメリハリの効いたテンポに乗ってマルティンが、そして今井が入ってきます

澤のメリハリの効いたテンポに乗ってマルティンが、そして今井が入ってきます 美しいヴァイオリン、深みのあるヴィオラ、バックを務める合同オケのナイス・サポート。とても良い感じです

美しいヴァイオリン、深みのあるヴィオラ、バックを務める合同オケのナイス・サポート。とても良い感じです

トランペットの哀しげなメロディーが心に沁みます。一転、第3楽章「アレグロ・アッサイ」は同じメロディーが勇ましく繰り返し演奏され、トランペットとピアノの強奏によるフィナーレを迎えます

トランペットの哀しげなメロディーが心に沁みます。一転、第3楽章「アレグロ・アッサイ」は同じメロディーが勇ましく繰り返し演奏され、トランペットとピアノの強奏によるフィナーレを迎えます 今回の「セロテープ」は、てっきり「セロハンテープ」とばかり思っていましたが、実は音楽好きの社員が弦楽器のセロ(チェロ)から発想し、採用されたとのことです

今回の「セロテープ」は、てっきり「セロハンテープ」とばかり思っていましたが、実は音楽好きの社員が弦楽器のセロ(チェロ)から発想し、採用されたとのことです

プログラムにはさみ込まれたチラシの中に、日本モーツアルト協会第554回演奏会のがあり、古典四重奏団がK.157「ミラノ四重奏曲第3番」、K.458「ハイドン四重奏曲第4番”狩”」、K.464「ハイドン四重奏曲第5番」を演奏することになっています。幸いにもコンサートの予定が入っていないので是非チケットを買いたいと思います

プログラムにはさみ込まれたチラシの中に、日本モーツアルト協会第554回演奏会のがあり、古典四重奏団がK.157「ミラノ四重奏曲第3番」、K.458「ハイドン四重奏曲第4番”狩”」、K.464「ハイドン四重奏曲第5番」を演奏することになっています。幸いにもコンサートの予定が入っていないので是非チケットを買いたいと思います

歌が上手なのは言うまでもなく、コケティッシュで、機転が効いて、浮気が許せない真面目な、そんな魅力に溢れるスザンナを見事に演じました

歌が上手なのは言うまでもなく、コケティッシュで、機転が効いて、浮気が許せない真面目な、そんな魅力に溢れるスザンナを見事に演じました

と、書いたところで気が付きました

と、書いたところで気が付きました

この曲はモーツアルトが15歳の時の作品です」と解説しました

この曲はモーツアルトが15歳の時の作品です」と解説しました

そんな中、東インド会社のある人物からフルート協奏曲2曲とフルート四重奏曲4曲の作曲を依頼されます。報酬は今のお金に換算して約200万円です

そんな中、東インド会社のある人物からフルート協奏曲2曲とフルート四重奏曲4曲の作曲を依頼されます。報酬は今のお金に換算して約200万円です

上野由恵はニュアンス豊かにいとも簡単に演奏します

上野由恵はニュアンス豊かにいとも簡単に演奏します

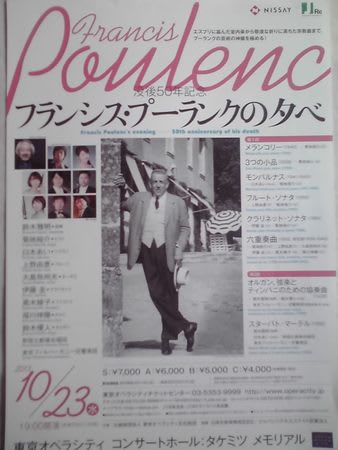

プーランクの音楽の幅広さと深さを認識させられました

プーランクの音楽の幅広さと深さを認識させられました さすがは世界に通用する新国立劇場合唱団です

さすがは世界に通用する新国立劇場合唱団です

カーテンコールを何回で終わらせるのか、客席とステージとの”あうんの呼吸”で決まれば良いが、たまに気が合わない時がある。分かり易い終わりのサインは、客席の照明がついた時が最後のカーテンコールということだ

カーテンコールを何回で終わらせるのか、客席とステージとの”あうんの呼吸”で決まれば良いが、たまに気が合わない時がある。分かり易い終わりのサインは、客席の照明がついた時が最後のカーテンコールということだ 外来オーケストラの場合は比較的淡泊なのですが、特に日本のオケを日本の”客員”指揮者が振るケースでは、「あんた、オケの一人一人全員を立たせるつもりかい

外来オーケストラの場合は比較的淡泊なのですが、特に日本のオケを日本の”客員”指揮者が振るケースでは、「あんた、オケの一人一人全員を立たせるつもりかい