28日(木)。今日は2月の最終日 昨日の朝日「天声人語」と日経「春秋」がともにイタリアの政局を扱っていました。「春秋」は次のように書いています

昨日の朝日「天声人語」と日経「春秋」がともにイタリアの政局を扱っていました。「春秋」は次のように書いています

「スキャンダルにまみれたベルルスコー二前首相の勢力などの健闘で、イタリア政治は混沌に陥る気配だ。世にポピュリスト(大衆に迎合する人気取りの政治家)多しといえども、ベルルスコー二氏の右に出る人物はまずいまい・・・・・・かの国ではことに臨んで『事態は重大だが深刻ではない 』と考える、とイタリアの新聞が書いたことがあった

』と考える、とイタリアの新聞が書いたことがあった 」

」

一方の「天声人語」は”枕”にメンデルスゾーンを登場させ、次のように書いています

「メンデルスゾーンの第4交響曲は、晴朗さにみちた旋律でファンが多い 『イタリア』と名づけられた曲の出だしは、あの国の紺碧の海や、ぬけるような青空を思わせる。曲名を聞いてメロディーが口をつく方もおいでだろう

『イタリア』と名づけられた曲の出だしは、あの国の紺碧の海や、ぬけるような青空を思わせる。曲名を聞いてメロディーが口をつく方もおいでだろう 作曲家はドイツ北部に生まれた。南欧を旅して光を浴び、情緒に心洗われるさまが曲から伝わる

作曲家はドイツ北部に生まれた。南欧を旅して光を浴び、情緒に心洗われるさまが曲から伝わる その青空が、今はかき曇り、欧州に不安の雲をなびかせている。総選挙の結果、イタリア政治は袋小路に陥ったようだ

その青空が、今はかき曇り、欧州に不安の雲をなびかせている。総選挙の結果、イタリア政治は袋小路に陥ったようだ 」

」

「天声人語」にクラシック音楽の作曲家が登場するのは極めて珍しい”事件”です 「ベートーヴェンやモーツアルトの楽譜が新たに発見された」とか、世紀の大発見以外に登場したことはないと思います

「ベートーヴェンやモーツアルトの楽譜が新たに発見された」とか、世紀の大発見以外に登場したことはないと思います メンデルスゾーンの第4交響曲くらい知らないと「天声人語」は書けないのだと思います。いずれにしても、両コラムを読んで思うのは「イタリアにはリタイアしてもらっては困る」ということです

メンデルスゾーンの第4交響曲くらい知らないと「天声人語」は書けないのだと思います。いずれにしても、両コラムを読んで思うのは「イタリアにはリタイアしてもらっては困る」ということです

閑話休題

閑話休題

昨夕、池袋の東京芸術劇場で新日本フィルのコンサートを聴きました これは「2013都民芸術フェスティバル」参加公演です。プログラムは①チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番変ロ短調」、②同「交響曲第5番ホ短調」で、指揮は井上道義、①のソリストは昨年の浜松国際ピアノコンクール優勝者イリヤ・ラシュコフスキーです

これは「2013都民芸術フェスティバル」参加公演です。プログラムは①チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番変ロ短調」、②同「交響曲第5番ホ短調」で、指揮は井上道義、①のソリストは昨年の浜松国際ピアノコンクール優勝者イリヤ・ラシュコフスキーです

自席は1階K列20番、会場のど真ん中。しかし残念ながら通路側ではありません 会場は文字通り満席です。舞台中央には珍しくヤマハのピアノがスタンバイしています。指揮台はありません。そういえば井上道義がオーケストラ・アンサンブル金沢を振った時も指揮台は使用しませんでした

会場は文字通り満席です。舞台中央には珍しくヤマハのピアノがスタンバイしています。指揮台はありません。そういえば井上道義がオーケストラ・アンサンブル金沢を振った時も指揮台は使用しませんでした 井上道義+新日本フィルといえば、1999年から2000年にかけてすみだトりフォニーホールで挙行したマーラーの交響曲全曲演奏会(全10回)が忘れられません

井上道義+新日本フィルといえば、1999年から2000年にかけてすみだトりフォニーホールで挙行したマーラーの交響曲全曲演奏会(全10回)が忘れられません すべてライブ録音されCD化されました。この時、一番最初に演奏した第1交響曲の第1楽章が始まって5分も経たないうちに井上が指揮台から転げ落ちて、最初から演奏をやり直した話は以前ブログに書きました

すべてライブ録音されCD化されました。この時、一番最初に演奏した第1交響曲の第1楽章が始まって5分も経たないうちに井上が指揮台から転げ落ちて、最初から演奏をやり直した話は以前ブログに書きました この時はケータイ電話の着信音が引き金になりました

この時はケータイ電話の着信音が引き金になりました

さて、左右の袖から楽員が登場します。他のヴァイオリン奏者に混じってコンマスの豊嶋泰嗣さんが出てきたので、聴衆は彼に気付かず、拍手がありませんでした オケの面々を見ると、ベストメンバーといっても良い態勢です。東京都の助成金により安価な料金で聴けるこういう演奏会こそ定期会員を呼び込むチャンスです。それを期待しての布陣でしょう

オケの面々を見ると、ベストメンバーといっても良い態勢です。東京都の助成金により安価な料金で聴けるこういう演奏会こそ定期会員を呼び込むチャンスです。それを期待しての布陣でしょう

指揮者とともにソリストのラシュコフスキーが登場します。やせ形のイケメンです 1984年シベリアのイルクーツク生まれ。2001年ロン=ティボー国際音楽コンクールのピアノ部門で第2位となったのをはじめ世界的なコンクールで入賞を果たしている実力者です

1984年シベリアのイルクーツク生まれ。2001年ロン=ティボー国際音楽コンクールのピアノ部門で第2位となったのをはじめ世界的なコンクールで入賞を果たしている実力者です 井上のタクトでチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番が開始され、ピアノが力強く入ってきます。かなりスケールの大きな演奏で、迫力十分です

井上のタクトでチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番が開始され、ピアノが力強く入ってきます。かなりスケールの大きな演奏で、迫力十分です それだけではなく、第2楽章「アンダンティーノ」では繊細な表現も見せます

それだけではなく、第2楽章「アンダンティーノ」では繊細な表現も見せます 大胆にして細心と言えば良いのでしょうか。オーケストラも迫真の演奏を聴かせてくれます

大胆にして細心と言えば良いのでしょうか。オーケストラも迫真の演奏を聴かせてくれます 指揮台が無い分、指揮者とピアニストの距離が近く、井上がラシュコフスキーを煽って一つの音楽を作りだしている様子がよく分かります

指揮台が無い分、指揮者とピアニストの距離が近く、井上がラシュコフスキーを煽って一つの音楽を作りだしている様子がよく分かります

圧倒的な迫力でフィナーレを飾り、会場割れんばかりの拍手 が押し寄せました。何度かラシュコフスキーが舞台に呼び戻された後、井上がマイクを持って登場しました

が押し寄せました。何度かラシュコフスキーが舞台に呼び戻された後、井上がマイクを持って登場しました

「28歳、いいですね プログラムに写真が載っていないのが残念ですが、彼、いいでしょう

プログラムに写真が載っていないのが残念ですが、彼、いいでしょう 彼は昨年11月の浜松国際ピアノコンクールで優勝したんです。審査委員長の海老彰子さん以下11名の審査員(わたしもその一人ですが)の審査をパスして勝ち抜いてきたわけですが、私は彼の演奏を聴いた時、いや、彼を見たとき”この人が優勝する”と確信しました(会場・笑)。本選ではプロコフィエフの「ピアノ協奏曲第3番」を演奏したのですが、それは素晴らしい演奏でした

彼は昨年11月の浜松国際ピアノコンクールで優勝したんです。審査委員長の海老彰子さん以下11名の審査員(わたしもその一人ですが)の審査をパスして勝ち抜いてきたわけですが、私は彼の演奏を聴いた時、いや、彼を見たとき”この人が優勝する”と確信しました(会場・笑)。本選ではプロコフィエフの「ピアノ協奏曲第3番」を演奏したのですが、それは素晴らしい演奏でした 今回の演奏会でこの曲を取り上げたかったのですが、チャイコフスキーに決まっているということで・・・・・・そこで、ちょっとだけ、その一部を彼と演奏しようと思います」(会場

今回の演奏会でこの曲を取り上げたかったのですが、チャイコフスキーに決まっているということで・・・・・・そこで、ちょっとだけ、その一部を彼と演奏しようと思います」(会場

)

)

そして、袖からラシュコフスキーを呼び出して、プロコフィエフの「第3ピアノ協奏曲」のフィナーレを鮮やかに演奏しました それだけに終わらず、井上に促されて、アンコールにチャイコフスキーの「ララバイ」を詩情豊かに奏でました

それだけに終わらず、井上に促されて、アンコールにチャイコフスキーの「ララバイ」を詩情豊かに奏でました

井上道義という指揮者はこういうサービス精神が旺盛な人で、すごく良いと思います 聴衆はどうすれば喜んでくれるかをいつも考えているのだと思います。クラシック人口が高齢化する中、若い聴衆を開拓していく試みとして大いに評価されて良いと思います。かつてはアザトサが際立っていましたが、この日のようなダブル・アンコールは大歓迎です

聴衆はどうすれば喜んでくれるかをいつも考えているのだと思います。クラシック人口が高齢化する中、若い聴衆を開拓していく試みとして大いに評価されて良いと思います。かつてはアザトサが際立っていましたが、この日のようなダブル・アンコールは大歓迎です

〔休憩時間にロビーで配布された第8回浜松国際ピアノコンクール

公式情報誌11月25日号。左から二人目がラシュコフスキー〕

休憩後はチャイコフスキーの第5交響曲です。第1楽章冒頭の重松希巳江さんのクラリネットを聴いて、この演奏の成功を確信しました 何とも素晴らしい演奏です。第2楽章では吉永雅人のホルンが朗々と流れ、弦がよく歌います

何とも素晴らしい演奏です。第2楽章では吉永雅人のホルンが朗々と流れ、弦がよく歌います 第3楽章では踊る指揮者・井上道義の面目躍如といったところ。バトンが宙を舞います

第3楽章では踊る指揮者・井上道義の面目躍如といったところ。バトンが宙を舞います そして、第1楽章では”葬送行進曲”だった主題が、第4楽章では”凱旋行進曲”になってオケ全体で盛り上げる堂々たるフィナーレ

そして、第1楽章では”葬送行進曲”だった主題が、第4楽章では”凱旋行進曲”になってオケ全体で盛り上げる堂々たるフィナーレ この日、新日本フィルは井上道義に煽られて熱演を繰り広げ、聴衆を興奮の坩堝に巻き込みました

この日、新日本フィルは井上道義に煽られて熱演を繰り広げ、聴衆を興奮の坩堝に巻き込みました

この録音は東京芸大出版会からCDとしてリリースされたが、今回の多国籍の若手演奏家による全曲演奏をハイドンはきっと喜んでくれているような気がする

この録音は東京芸大出版会からCDとしてリリースされたが、今回の多国籍の若手演奏家による全曲演奏をハイドンはきっと喜んでくれているような気がする この曲は1790年に、エステルハ―ジ侯爵家のヴァイオリニスト兼実業家のヨハン・トストからの依頼により作曲されました

この曲は1790年に、エステルハ―ジ侯爵家のヴァイオリニスト兼実業家のヨハン・トストからの依頼により作曲されました

」と言っていたのが印象に残っています。それは、指揮者としてオーケストラをまとめるに止まらず、マネジメント能力にも優れていたことを意味しています

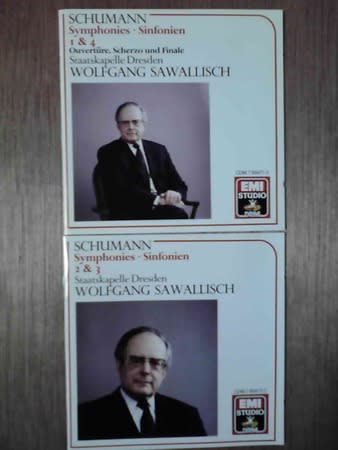

」と言っていたのが印象に残っています。それは、指揮者としてオーケストラをまとめるに止まらず、マネジメント能力にも優れていたことを意味しています 世界で一番好きなオーケストラを挙げよ、と言われたら、私は躊躇なくスターツ・カペレ・ドレスデン(ドレスデン国立歌劇場管弦楽団)を挙げます

世界で一番好きなオーケストラを挙げよ、と言われたら、私は躊躇なくスターツ・カペレ・ドレスデン(ドレスデン国立歌劇場管弦楽団)を挙げます

セドリック・カーン監督の2011年制作作品です

セドリック・カーン監督の2011年制作作品です そして、よりよき人生を求めて、集金中の悪徳貸金業者を襲って現金を手に入れ、スリマンとともにカナダに飛び、無実の罪で刑務所で服役中のナディアにスリマンを引き合わせ、優秀な弁護士を雇い彼女を救い出します

そして、よりよき人生を求めて、集金中の悪徳貸金業者を襲って現金を手に入れ、スリマンとともにカナダに飛び、無実の罪で刑務所で服役中のナディアにスリマンを引き合わせ、優秀な弁護士を雇い彼女を救い出します 」と言って、高い金を払って引き取った運動靴をスリマンに履かせて、罰として運動場を何周も走らせたのに、自分では高利貸しを襲って現金を奪い、その金でカナダに飛んだことです

」と言って、高い金を払って引き取った運動靴をスリマンに履かせて、罰として運動場を何周も走らせたのに、自分では高利貸しを襲って現金を奪い、その金でカナダに飛んだことです ストーリーからはその高利貸しは”悪いやつら”と分かるものの、主人公が生き残るためには何をしてもいいのか、と言いたくなります

ストーリーからはその高利貸しは”悪いやつら”と分かるものの、主人公が生き残るためには何をしてもいいのか、と言いたくなります

久しぶりに真っ当な照明の下で暮らして、小さいながらも”よりよき人生”の第一歩を踏み出したかな、と思います。次は、ほとんど点かないガス器具の番です。これって、よりよい人生というよりも、よりよい暮らし?

久しぶりに真っ当な照明の下で暮らして、小さいながらも”よりよき人生”の第一歩を踏み出したかな、と思います。次は、ほとんど点かないガス器具の番です。これって、よりよい人生というよりも、よりよい暮らし? トン・コープマンは結局8年かかった

トン・コープマンは結局8年かかった

しかし、これでわれわれの演奏活動が終わった訳ではありません。新たな第一歩を歩み始めたとも言えます

しかし、これでわれわれの演奏活動が終わった訳ではありません。新たな第一歩を歩み始めたとも言えます 最後に神と人との平和を、人と人との平和を祈ってアンコールを演奏したいと思います

最後に神と人との平和を、人と人との平和を祈ってアンコールを演奏したいと思います

1冊は山岸淳子著「ドラッカーとオーケストラの組織論」(PHP新書)です。著者の山岸さんは東京藝大楽理科卒で、現在日本フィルの特命担当です。ドラッカーは経営面からオーケストラをどのように見ていたか、興味あるところです

1冊は山岸淳子著「ドラッカーとオーケストラの組織論」(PHP新書)です。著者の山岸さんは東京藝大楽理科卒で、現在日本フィルの特命担当です。ドラッカーは経営面からオーケストラをどのように見ていたか、興味あるところです

1時間半ほど飲んで、時間が早いのでJR

1時間半ほど飲んで、時間が早いのでJR で上野に向かいました。例によってカラオケ・スナックFで歌合戦

で上野に向かいました。例によってカラオケ・スナックFで歌合戦 です。そんな訳で、今朝は6時に起きられずアップに1時間以上”遅刻”してしまいました。今朝も頭が痛い

です。そんな訳で、今朝は6時に起きられずアップに1時間以上”遅刻”してしまいました。今朝も頭が痛い

たとえばヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲の第2楽章とか、ト短調の弦楽五重奏曲の第4楽章の序奏がそれである。しかし、このときのモーツアルトは、まるで感情失禁を犯したかのような印象さえ受けて、その悲しみが痛々しい

たとえばヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲の第2楽章とか、ト短調の弦楽五重奏曲の第4楽章の序奏がそれである。しかし、このときのモーツアルトは、まるで感情失禁を犯したかのような印象さえ受けて、その悲しみが痛々しい

オケもコンマスの戸澤氏のリードで応えます

オケもコンマスの戸澤氏のリードで応えます

生ビールをのあと、焼酎のお湯割りのつもりで”梅割り”と頼んだのが”梅酒のお湯割り”がでてきて、アルコール度数は低いのに一気に酔いが回り、そのあと本物の焼酎のお湯割り、続いて日本酒の冷酒をしこたま飲んだので、店を出たのが10時近くになってしまいました

生ビールをのあと、焼酎のお湯割りのつもりで”梅割り”と頼んだのが”梅酒のお湯割り”がでてきて、アルコール度数は低いのに一気に酔いが回り、そのあと本物の焼酎のお湯割り、続いて日本酒の冷酒をしこたま飲んだので、店を出たのが10時近くになってしまいました

と思います。

と思います。