31日(土)。月日の流れは早いもので今日で10月も終わり、今年も残すところ61日になってしまいました

35年以上も愛用してきた総革製の小型ショルダーバッグが壊れてしまいました 信号待ちをしている時に、いきなりショルダーストラップが根元から切れてしまったのです

信号待ちをしている時に、いきなりショルダーストラップが根元から切れてしまったのです 以前からもう少しで切れそうという予感があったのですが、とうとう重荷に耐えかねて切れました

以前からもう少しで切れそうという予感があったのですが、とうとう重荷に耐えかねて切れました 写真のように所どころ皮が破れていて、内側は汚れがこびりついている状態です

写真のように所どころ皮が破れていて、内側は汚れがこびりついている状態です しかし愛着があるし 直せばまだ使えると思い、30数年前にバッグを買った神保町の鞄専門店Mで修理してもらうことにしました

しかし愛着があるし 直せばまだ使えると思い、30数年前にバッグを買った神保町の鞄専門店Mで修理してもらうことにしました ところが、長い年月の間にMは店じまいをしてしまったらしく、どこにもありませんでした

ところが、長い年月の間にMは店じまいをしてしまったらしく、どこにもありませんでした 次に近所にあるリフォーム店Kに行って相談したのですが、衣服関係のリフォームのみでバッグの修理は扱っていないとのことでした

次に近所にあるリフォーム店Kに行って相談したのですが、衣服関係のリフォームのみでバッグの修理は扱っていないとのことでした 仕方ないので、気に入ったバッグが見つかるまで、しばらくは書店でもらった布製のトートバッグを使うことにしました

仕方ないので、気に入ったバッグが見つかるまで、しばらくは書店でもらった布製のトートバッグを使うことにしました

ということで、わが家に来てから今日で2221日目を迎え、欧州で拡大している新型コロナウイルスについて、今年の夏のバカンスの人の移動が一因となった可能性があることが分かった というニュースを見て感想を述べるモコタロです

大勢が一斉に移動するんだから感染は当たり前だ おい 君たち離れてくれ! 3密だ

昨日の夕食は「牛タン塩焼きとハラミ焼肉」と「生野菜サラダ」にしました お酒はやっぱり赤ワインです

お酒はやっぱり赤ワインです

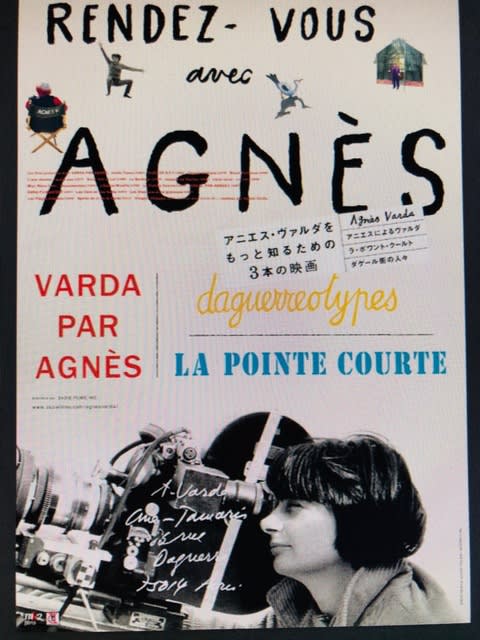

昨日、新文芸坐で「ラ・ポワント・クールト」と「アニエスによるヴァルダ」の2本立てを観ました

「ラ・ポワント・クールト」はアニエス・ヴァルダ監督による1955年製作フランス映画(モノクロ・80分)です この映画はヴァルダ監督による長編劇映画デビュー作で、ゴダールやトリュフォーに先がけて撮った、ヌーベルヴァーグの先駆的な存在となった作品です

この映画はヴァルダ監督による長編劇映画デビュー作で、ゴダールやトリュフォーに先がけて撮った、ヌーベルヴァーグの先駆的な存在となった作品です

南フランスの小さな漁村ラ・ポワント・クールトを舞台に、生まれ故郷に戻ってきた夫(フィリップ・ノワレ)と、パリから彼を追ってきた妻(シルビア・モンフォール)の、終止符を打とうとしている一組の夫婦の対話と、村人たちの日常を描いています

当時の映画はスタジオでセットを組んで撮影するスタイルが常識でしたが、ヴァルダのこの作品は全編屋外で撮影され、当時としては画期的な手法でした この作品以降、1950年代後半にフランス映画における映画運動「ヌーベルヴァ―グ(新しい波)」が始まります

この作品以降、1950年代後半にフランス映画における映画運動「ヌーベルヴァ―グ(新しい波)」が始まります これは撮影所などでの下積み経験なしでデビューした若手監督による、従来の映画制作手法に囚われない新しい映画を作ろうとした運動です

これは撮影所などでの下積み経験なしでデビューした若手監督による、従来の映画制作手法に囚われない新しい映画を作ろうとした運動です

「ポワント・クールト」は直訳すると「短い岬」ですが、フランス南部の地中海に面した漁村の名前です ここは ヴァルダ監督が第2次世界大戦中に家族で疎開していた思い出の場所です

ここは ヴァルダ監督が第2次世界大戦中に家族で疎開していた思い出の場所です

この映画を観て思ったのは、現代のフランス映画を観るたびに、登場人物が哲学的な会話を繰り広げるシーンが多いのは、ヴァルダのこの作品の影響があるのではないか、ということです 愛について語る夫婦の会話は理屈っぽく、言葉だけの愛を描いているように感じます

愛について語る夫婦の会話は理屈っぽく、言葉だけの愛を描いているように感じます その反面、地元の漁民やその家族の会話は普段の言葉遣いで生活感に溢れ、その対照が鮮やかです

その反面、地元の漁民やその家族の会話は普段の言葉遣いで生活感に溢れ、その対照が鮮やかです また、猫好きのヴァルダらしく、あらゆるシーンに猫が登場し助演動物賞を狙っています

また、猫好きのヴァルダらしく、あらゆるシーンに猫が登場し助演動物賞を狙っています

この映画では、木管楽器(クラリネットとバス―ンか?)によりストラヴィンスキー風の諧謔的な音楽が流れますが、後まで耳に残ります ヴァルダはこの音楽とともに少女時代の思い出の地ラ・ポワント・クールトを映像に残しておきたかったのかもしれない、と思いました

ヴァルダはこの音楽とともに少女時代の思い出の地ラ・ポワント・クールトを映像に残しておきたかったのかもしれない、と思いました

「アニエスによるヴァルダ」はアニエス・ヴァルダ監督による2019年製作フランス映画(119分)で、1955年製作のデビュー作「ラ・ポワント・クールト」から、前作「顔たち、ところどころ」まで、バルダ監督が自身の半世紀以上にわたる創作活動を熱意とユーモアをもって語ったセルフポートレートです

ヴァルダは劇場や浜辺や自身の作品のゆかりの地で、作品にまつわるゲストを交えて自分の作品の解説をしていきます

まず最初に、ヴァルダは映画製作について3つの要素を語ります 「ひらめき」「創作」「共有」です

「ひらめき」「創作」「共有」です 「ひらめき」は創造的欲求を刺激する出来事やアイディアです

「ひらめき」は創造的欲求を刺激する出来事やアイディアです 「創作」はアイディアを具体的な形にするための手段や描き方です

「創作」はアイディアを具体的な形にするための手段や描き方です そして「共有」は作品を観てくれる人や観客に伝えることです

そして「共有」は作品を観てくれる人や観客に伝えることです

この映画を観て一番強く感じるのは、ヴァルダの飽くこのない好奇心と映画製作への情熱です 元々写真家から出発したヴァルダは、最初はフィクションを、次にドキュメンタリーを、そしてデジタルカメラが出現するとビジュアル・アーティストとして 何にでも興味をもってカメラを向けます

元々写真家から出発したヴァルダは、最初はフィクションを、次にドキュメンタリーを、そしてデジタルカメラが出現するとビジュアル・アーティストとして 何にでも興味をもってカメラを向けます それらは「ひらめき」から出発し「創作」を経て人々に「共有」されていきます

それらは「ひらめき」から出発し「創作」を経て人々に「共有」されていきます

アニエス・ヴァルダはこの作品を最後に 2019年3月、90歳で「生涯現役」の人生の幕を閉じました 遺された数々の作品は これからも世界中の人々に観られ、名作として語り継がれていくことでしょう

遺された数々の作品は これからも世界中の人々に観られ、名作として語り継がれていくことでしょう

」と嘆くシーンがあります

」と嘆くシーンがあります ピアノのための曲はピアノで聴きたいというドゥミの意識が働いていると思われます

ピアノのための曲はピアノで聴きたいというドゥミの意識が働いていると思われます この辺の選曲は夫婦で話し合って決めたのかもしれません

この辺の選曲は夫婦で話し合って決めたのかもしれません 」と言われ、仕方なく訓練校通いますが、趣味で映写機による映画製作を続けます

」と言われ、仕方なく訓練校通いますが、趣味で映写機による映画製作を続けます

佐久間氏は最初に「今朝のドイツのケルン・フィルのフェイスブックによると、同フィルは11月末まで演奏会を中止する、と書かれていた

佐久間氏は最初に「今朝のドイツのケルン・フィルのフェイスブックによると、同フィルは11月末まで演奏会を中止する、と書かれていた

そういう意味ではプレトークは演奏を聴く上で参考になります。初めて聴く曲であればなおさらです

そういう意味ではプレトークは演奏を聴く上で参考になります。初めて聴く曲であればなおさらです 佐久間氏のプレトークによると、グリンカは人妻を恋した苦しみをこの曲に込めたとのことです

佐久間氏のプレトークによると、グリンカは人妻を恋した苦しみをこの曲に込めたとのことです

」と聞き返したほどビックリしましたが、心身ともに支えとなっていたK氏を失ったSさんの悲しみは計り知れないものがあるでしょう

」と聞き返したほどビックリしましたが、心身ともに支えとなっていたK氏を失ったSさんの悲しみは計り知れないものがあるでしょう

夫のガイは 自分の出世(悪魔の仕業により主役の俳優が怪我をし、ガイに代役が回ってくる)と引き換えに、悪魔にローズマリーをレイプさせ悪魔の子を産ませることに同意していたのです

夫のガイは 自分の出世(悪魔の仕業により主役の俳優が怪我をし、ガイに代役が回ってくる)と引き換えに、悪魔にローズマリーをレイプさせ悪魔の子を産ませることに同意していたのです

実に軽々と美しいメロディーを紡いでいきます

実に軽々と美しいメロディーを紡いでいきます それを弦楽器群がそっと寄り添い支えます

それを弦楽器群がそっと寄り添い支えます

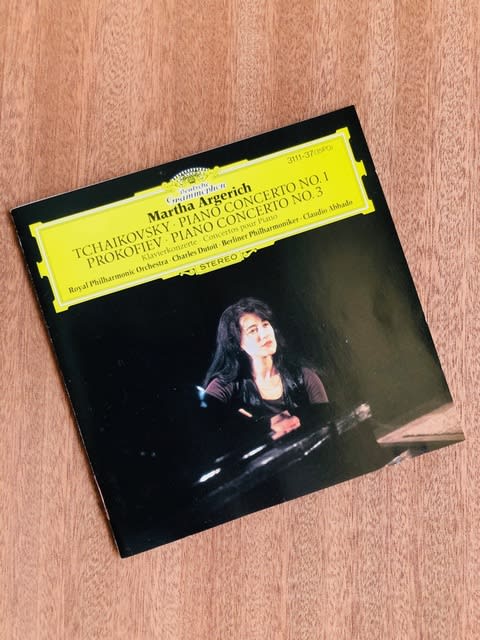

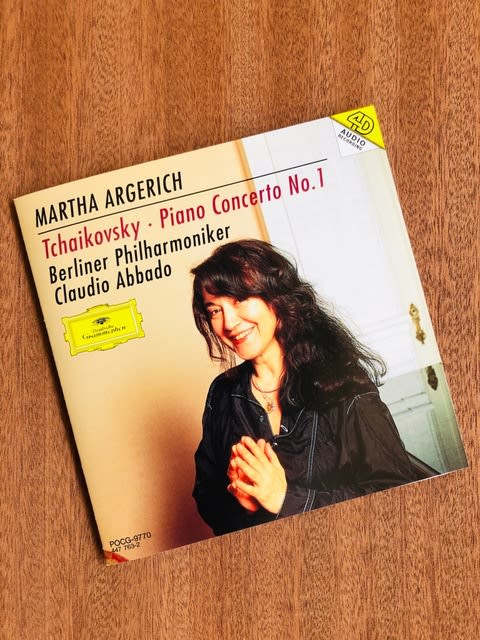

これに対しチャイコフスキーは改訂を拒否し、自分の良き理解者であるドイツのピアニストで指揮者のハンス・フォン・ビューローに楽譜を送りました

これに対しチャイコフスキーは改訂を拒否し、自分の良き理解者であるドイツのピアニストで指揮者のハンス・フォン・ビューローに楽譜を送りました

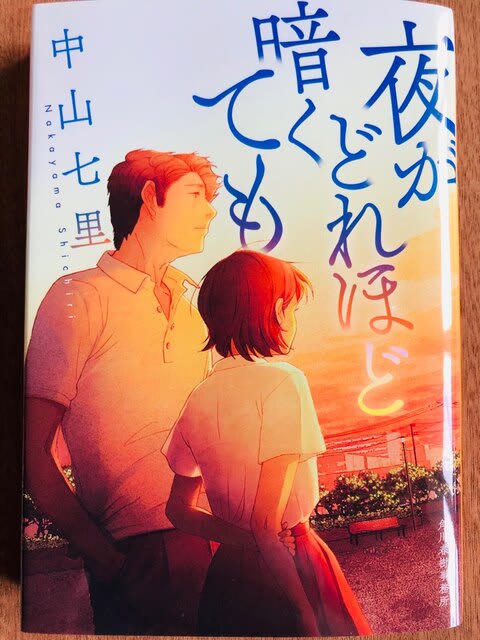

聡子は大きな声で笑い「お見事です

聡子は大きな声で笑い「お見事です このシーンでは、観ているわれわれも「お見事です

このシーンでは、観ているわれわれも「お見事です

この特別企画に関して、作家の平野啓一郎が『どうしてあんな低劣な差別に加担するのか』と新潮社を非難するなど、再び批判の声が上がった。また、新潮社文芸部が使用するTwitterの公式アカウントが、新潮社を批判する作家らのツイートをリツイートしたことから、新潮社内部からも本誌を非難する動きがあると報道された

この特別企画に関して、作家の平野啓一郎が『どうしてあんな低劣な差別に加担するのか』と新潮社を非難するなど、再び批判の声が上がった。また、新潮社文芸部が使用するTwitterの公式アカウントが、新潮社を批判する作家らのツイートをリツイートしたことから、新潮社内部からも本誌を非難する動きがあると報道された