31日(木).はやいものでもう今日で5月も終わり.来週からは半そでにしようかと思います 会社で「もうすぐ夏だね」と言ったら「その前に梅雨があるけどね」と切り返されました.そんなこととはツユ知らず・・・・・・

会社で「もうすぐ夏だね」と言ったら「その前に梅雨があるけどね」と切り返されました.そんなこととはツユ知らず・・・・・・

昨夕は仕事の打ち合わせでテナントT社のO社長,マネジャーのSさん,当方はE部長と私とでHCビル地下のKで飲みました ほぼ同業者であるO社長はさすがに近隣のビル事情に詳しく,頷くところ多々ありました

ほぼ同業者であるO社長はさすがに近隣のビル事情に詳しく,頷くところ多々ありました Sさんはどう見ても30代前半の素敵な女性ですが,とても2人のお子さんをお持ちのようには見えません.同じ業界のR社でバリバリ働いていてT社に移られたとのことですが,その手腕を買われて現在の重要な地位にいらっしゃるようにお見受けしました

Sさんはどう見ても30代前半の素敵な女性ですが,とても2人のお子さんをお持ちのようには見えません.同じ業界のR社でバリバリ働いていてT社に移られたとのことですが,その手腕を買われて現在の重要な地位にいらっしゃるようにお見受けしました 話をしていればそれくらいのことは分かります

話をしていればそれくらいのことは分かります

何時か忘れましたが,社長と別れて3人でPCビル地下のOに移ってまた飲みました ここでは仕事を離れて四方山話をしました.映画の話になったので,手帳に書いてある「これまで観た映画」リストをお見せすると「最近ではどんな映画が印象に残りましたか?」と訊かれたので「ヒミズ」を挙げました

ここでは仕事を離れて四方山話をしました.映画の話になったので,手帳に書いてある「これまで観た映画」リストをお見せすると「最近ではどんな映画が印象に残りましたか?」と訊かれたので「ヒミズ」を挙げました 飯田橋のギンレイホールの会員だと言うと,T社にも会員がいらっしゃるとのことでした.同じホールで同じ映画を観たことがあったかも知れません

飯田橋のギンレイホールの会員だと言うと,T社にも会員がいらっしゃるとのことでした.同じホールで同じ映画を観たことがあったかも知れません Sさんがいつの間にか手帳の別のページを見ているので,あわてて回収しました.給与明細をはじめ機密事項が書かれているのです

Sさんがいつの間にか手帳の別のページを見ているので,あわてて回収しました.給与明細をはじめ機密事項が書かれているのです すごく楽しかったのでSさんとまた飲みに行きたいと思いました.今度は社長抜きで

すごく楽しかったのでSさんとまた飲みに行きたいと思いました.今度は社長抜きで

閑話休題

閑話休題

浅田次郎著「ま,いっか」(集英社文庫)を読み終わりました 著者の浅田次郎は1951年東京都生まれ.97年「鉄道員(ぽっぽや)」で直木賞を受賞したほか,多くの文学賞を受賞しています

著者の浅田次郎は1951年東京都生まれ.97年「鉄道員(ぽっぽや)」で直木賞を受賞したほか,多くの文学賞を受賞しています

16歳で家出をしてから親元には帰らず読書に明け暮れた青春時代の思い出,自衛隊勤務時代の思い出,現代の美人たちへの忠告,デパート勤務時代の思い出・・・・・などなど,多方面にわたる話題を取り上げた軽妙洒脱なエッセイ集です

文体は江戸っ子の語り口です.おもしろい視点だなと思ったのは「丸文字の起源」の表題のエッセイの中にある,日本語の縦書き,横書きに関する主張です

「必然的な経緯ではあるが,横書きの不具合に気づいている人は少ない.日本語はそもそも漢字も平仮名も,縦に書くようにできているのである.漢字と仮名で構成している限り,実は横書きは書法的にはありえず,すなわち”昔の人は横書きを右から書いた”というのは誤解で,”一字一行の縦書き”が正しい」

これは”目からうろこ”でした また,「自衛官は傘をささない」という記述にも驚きました

また,「自衛官は傘をささない」という記述にも驚きました

「今はどうか知らぬが,昭和46年の時点では古今東西,軍人は傘をさしてはならなかった.では雨の日の外出はどうするのかというと,これも古今東西の常識として雨衣を着るのである」「そういえばお巡りさんが傘をさしている姿というのも,みかけたことがない」

そういえばそうですね

それから,現代の女性は痩せることに腐心しているが,太ってもいないのに痩せようとしている女性に対しては「何の魅力も感じない」と言っています.これには同感します

折しも27日の朝日の天声人語は「世界的ファッション誌”ヴォーグ”が,痩せすぎたモデルは使わないと宣言した.誌上にあふれる”偏った体型”に憧れ,過激なダイエットに走る読者がいるためだ.日本版は月曜発売の7月号から,健康美を尊ぶ新方針で編集されている」と書いています

天声人語は「肥満は万病の元だが,痩せすぎも総身をむしばむ.食べたいのに食べられず,太りたくても太れぬ人がいるのに,あえてガリガリを目指す修業はなんとも美しくない」と結んでいます.まったくその通りだと思います

さて,ここでいきなり問題です

さて,ここでいきなり問題です これを一文字変えるだけで特急バスにしてください

これを一文字変えるだけで特急バスにしてください 優しすぎたかな?答えはこのブログの最後に・・・・・

優しすぎたかな?答えはこのブログの最後に・・・・・ 」

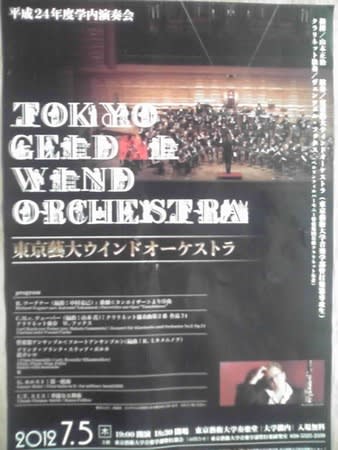

」 中には年間何回もコンサートを聴きに行っていないのに,りっぱな批評文を書いている人もいるかもしれません

中には年間何回もコンサートを聴きに行っていないのに,りっぱな批評文を書いている人もいるかもしれません もう10年以上前のことだったと思いますが,ある高名な音楽評論家が年末の回顧に「今年は90数回コンサートに通った」と書いていました.その年に110回以上コンサートに通った私は,プロの評論家でも生演奏を聴くのが100回にも満たないのか,大したことないなと思いました

もう10年以上前のことだったと思いますが,ある高名な音楽評論家が年末の回顧に「今年は90数回コンサートに通った」と書いていました.その年に110回以上コンサートに通った私は,プロの評論家でも生演奏を聴くのが100回にも満たないのか,大したことないなと思いました ”問題は回数じゃない.内容だよ”とおっしゃるかも知れませんが,プロだったらより多くナマで演奏を聴いて,”取り上げるに値する演奏”を書くべきだと思います

”問題は回数じゃない.内容だよ”とおっしゃるかも知れませんが,プロだったらより多くナマで演奏を聴いて,”取り上げるに値する演奏”を書くべきだと思います

指揮者としてのホリガーはまったくの未知数です

指揮者としてのホリガーはまったくの未知数です もちろん作曲家としてのホリガーも

もちろん作曲家としてのホリガーも

授賞に当たってクラブ理事長があいさつで述べたとおり,3者の受賞に共通しているのは「現場を重視する報道への原点がえり」です.3者とも現場に居なければできなかった報道です

授賞に当たってクラブ理事長があいさつで述べたとおり,3者の受賞に共通しているのは「現場を重視する報道への原点がえり」です.3者とも現場に居なければできなかった報道です を飲みながら懇談して,S監査役,E部長と地下のOに移りました.するとS建設の巨漢F氏とS冷熱の某氏が飲んでいたのでジョインしました.底なしのF氏が酎ハイを飲んでいて日本酒を飲まなかったにも関わらず,途中からS冷熱の営業担当者が加わったこともあって,1升瓶があっという間に空いてしまったので,新しい「きりんざん」をキープして飲みました

を飲みながら懇談して,S監査役,E部長と地下のOに移りました.するとS建設の巨漢F氏とS冷熱の某氏が飲んでいたのでジョインしました.底なしのF氏が酎ハイを飲んでいて日本酒を飲まなかったにも関わらず,途中からS冷熱の営業担当者が加わったこともあって,1升瓶があっという間に空いてしまったので,新しい「きりんざん」をキープして飲みました

キャストはミルコ・ツェータにアンドレアス・ダウム,ヴァランシェンヌにマルティナ・ドラーク,ハンナ・グラヴァリにアレクサンドラ・ラインプレヒト,ダニロ・ダニロヴィッチにモルテン・フランク・ラ―セン,カミーユ・ド・ロションにヴィンセント・シルマッハ―,カスカーダ子爵にミヒャエル・ハヴリチェク,ラウル・ド・サン・ブリオシュにロマン・マルティン,ボグダノヴィッチにヨアヒム・モーザー,シルヴィアーヌにリディア・ぺスキ,クロモウにライムント・マリア・ナティエスタ,オルガにベアーテ・リッター,プリチッチにハインツ・ズ―ラ―ダ,プラスコヴィアにスーリエ・ジラルディ,ニェーグシュにロベルト・マイヤーという面々で,エンリコ・ドヴィコ指揮ウィーン・フォルクスオパー管弦楽団,ウィーン・フォルクスオパー合唱団,ウィーン国立バレエ団です.このうち何人かは13日の「こうもり」で聴いています

キャストはミルコ・ツェータにアンドレアス・ダウム,ヴァランシェンヌにマルティナ・ドラーク,ハンナ・グラヴァリにアレクサンドラ・ラインプレヒト,ダニロ・ダニロヴィッチにモルテン・フランク・ラ―セン,カミーユ・ド・ロションにヴィンセント・シルマッハ―,カスカーダ子爵にミヒャエル・ハヴリチェク,ラウル・ド・サン・ブリオシュにロマン・マルティン,ボグダノヴィッチにヨアヒム・モーザー,シルヴィアーヌにリディア・ぺスキ,クロモウにライムント・マリア・ナティエスタ,オルガにベアーテ・リッター,プリチッチにハインツ・ズ―ラ―ダ,プラスコヴィアにスーリエ・ジラルディ,ニェーグシュにロベルト・マイヤーという面々で,エンリコ・ドヴィコ指揮ウィーン・フォルクスオパー管弦楽団,ウィーン・フォルクスオパー合唱団,ウィーン国立バレエ団です.このうち何人かは13日の「こうもり」で聴いています

ハンナはボンデヴェドロ国の銀行家である富豪のグラヴァリと結婚しますが,結婚の数日後に夫が急逝して未亡人となります

ハンナはボンデヴェドロ国の銀行家である富豪のグラヴァリと結婚しますが,結婚の数日後に夫が急逝して未亡人となります その後,予備士官となったダニロは,ボンデヴェドロ公使館の書記官としてパリに赴任します.新たな任務に満足できないダニロは,夜ごと高級クラブ「マキシム」に出かけて酒と女たちで気を紛らわせています

その後,予備士官となったダニロは,ボンデヴェドロ公使館の書記官としてパリに赴任します.新たな任務に満足できないダニロは,夜ごと高級クラブ「マキシム」に出かけて酒と女たちで気を紛らわせています

第3幕でのハンナとのデュエット「メリー・ウィドウのワルツ」はなかなか聴かせてくれました.また,カミーユ・ド・ロション役のシルマッハ―は「こうもり」でアルフレート役を演じたテノールですが,無理のない発声による気持ちの良い声で聴衆を魅了しました

第3幕でのハンナとのデュエット「メリー・ウィドウのワルツ」はなかなか聴かせてくれました.また,カミーユ・ド・ロション役のシルマッハ―は「こうもり」でアルフレート役を演じたテノールですが,無理のない発声による気持ちの良い声で聴衆を魅了しました 歌もなかなかのものですが,この人は身のこなしが柔軟で,自転車で登場したりして会場を和ませていました

歌もなかなかのものですが,この人は身のこなしが柔軟で,自転車で登場したりして会場を和ませていました 何回かカーテンコールがあって,歌手陣,コーラス,バレエ団が登場し声援に応えていましたが,指揮者のドヴィコも舞台上にいるのに,急にまたフィナーレの音楽が鳴り始めました

何回かカーテンコールがあって,歌手陣,コーラス,バレエ団が登場し声援に応えていましたが,指揮者のドヴィコも舞台上にいるのに,急にまたフィナーレの音楽が鳴り始めました みな「おやっ?」と思って指揮台を見ると,何とニェーグシュを歌ったマイヤー監督が,いつの間にか舞台から下りてタクトを持って指揮をしているのです

みな「おやっ?」と思って指揮台を見ると,何とニェーグシュを歌ったマイヤー監督が,いつの間にか舞台から下りてタクトを持って指揮をしているのです あまりの堂々たる指揮ぶりに会場はヤンヤの喝さいでした

あまりの堂々たる指揮ぶりに会場はヤンヤの喝さいでした

前日と同じチェックのシャツを着ていたのですぐに分かりました.歌手の歌声に「ボー」を連発していました

前日と同じチェックのシャツを着ていたのですぐに分かりました.歌手の歌声に「ボー」を連発していました

まさに拍手鳴り止まずの状態でした

まさに拍手鳴り止まずの状態でした

「あんた,トリンプかワコールの回し者かい?」と突っ込みを入れたくなりました.ブラゼルが日本語を理解してこれを見たら気が抜けるだろうな,と思いました

「あんた,トリンプかワコールの回し者かい?」と突っ込みを入れたくなりました.ブラゼルが日本語を理解してこれを見たら気が抜けるだろうな,と思いました いずれにしても,今の阪神は胸ではなく戦力の”底上げ”が必要ですね

いずれにしても,今の阪神は胸ではなく戦力の”底上げ”が必要ですね その後,都営三田線グループのS隊長,I隊員,T隊員と神保町で降り3次会に流れました

その後,都営三田線グループのS隊長,I隊員,T隊員と神保町で降り3次会に流れました ここでは7月4日に開かれる丸の内消防署主催「自衛消防訓練審査会」に出場するI隊員とT隊員を激励しました.この2人はH隊員と3人で昨年の審査会で5位に入賞しています.丸の内消防署管内で5位は全国で5位と同じことです.今年は新人のK君を加えて審査会に臨みます.現在,警備の仕事を続けながら7月4日に向けて自主訓練に取り組んでいます.PCビルのテナントの皆さん,彼らを応援してあげてください

ここでは7月4日に開かれる丸の内消防署主催「自衛消防訓練審査会」に出場するI隊員とT隊員を激励しました.この2人はH隊員と3人で昨年の審査会で5位に入賞しています.丸の内消防署管内で5位は全国で5位と同じことです.今年は新人のK君を加えて審査会に臨みます.現在,警備の仕事を続けながら7月4日に向けて自主訓練に取り組んでいます.PCビルのテナントの皆さん,彼らを応援してあげてください

黒沼さんは60年のプラハ現代音楽演奏コンクールで1位になるなど国際的に活躍、メキシコに永住を決め、弦楽器専門の音楽院を設立した。延べ1000人以上の生徒にヴァイオリンを教えた。120人程度いた生徒数は6分の1に減少していた

黒沼さんは60年のプラハ現代音楽演奏コンクールで1位になるなど国際的に活躍、メキシコに永住を決め、弦楽器専門の音楽院を設立した。延べ1000人以上の生徒にヴァイオリンを教えた。120人程度いた生徒数は6分の1に減少していた 噴水も威勢よく吹き上がっていました

噴水も威勢よく吹き上がっていました

まず,髪をポニーテールにしているコンマス,メンバー表によると石田紗樹さん.第2楽章のソロが冴えていました

まず,髪をポニーテールにしているコンマス,メンバー表によると石田紗樹さん.第2楽章のソロが冴えていました

仕事であれ何であれ2日連続で飲み会はしんどいです。昨夕は2次会には行かなかったものの解散が9時半過ぎだったので,やっぱり疲れるなあ

仕事であれ何であれ2日連続で飲み会はしんどいです。昨夕は2次会には行かなかったものの解散が9時半過ぎだったので,やっぱり疲れるなあ

放送局と放送時間に移動はあったものの2448回続きました

放送局と放送時間に移動はあったものの2448回続きました

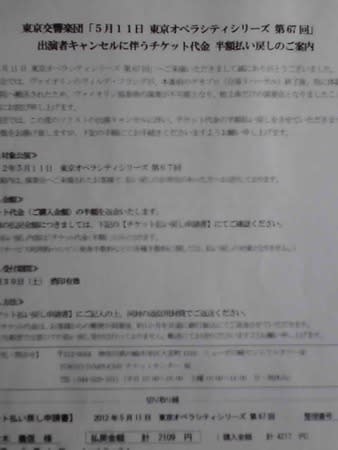

楽団にとっては半額の払い戻しに加え,返信用の送料も負担しているので大きな損失だと思います

楽団にとっては半額の払い戻しに加え,返信用の送料も負担しているので大きな損失だと思います

生まれたのは1813年のこの日でした.つまり来年,生誕200年を迎えるわけですね.ワーグナーほど波乱に満ちた人生を送った音楽家は珍しいでしょう

生まれたのは1813年のこの日でした.つまり来年,生誕200年を迎えるわけですね.ワーグナーほど波乱に満ちた人生を送った音楽家は珍しいでしょう

どうしてこういうことになるのでしょうか

どうしてこういうことになるのでしょうか 発売開始時間の午前10時に電話予約が殺到して即完売になったのでしょうか

発売開始時間の午前10時に電話予約が殺到して即完売になったのでしょうか ドレスデン聴きに行きたいよ~

ドレスデン聴きに行きたいよ~