31日(木)。今日は10月最後の日であると同時にハロウィンです🎃 皆さん、渋谷のスクランブル交差点には行かないようにしましょうね ハロウィンの何たるかも知らず コスプレに正体を隠したバカ者が 酒に酔って大騒ぎのうえ車を倒して、その犠牲になったら目も当てられません

ハロウィンの何たるかも知らず コスプレに正体を隠したバカ者が 酒に酔って大騒ぎのうえ車を倒して、その犠牲になったら目も当てられません また、渋谷はゴミ捨て場ではありません。そういえば昨年は渋谷で火事がありましたね

また、渋谷はゴミ捨て場ではありません。そういえば昨年は渋谷で火事がありましたね 「君子危うきに近寄らず」といいます。行くのは止めましょうね

「君子危うきに近寄らず」といいます。行くのは止めましょうね

昨日は午前中、埼玉県S市にある実家の菩提寺に墓参りに行ってきました 先月28日の父と母の法事以来、ほぼ1か月ぶりのお参りです

先月28日の父と母の法事以来、ほぼ1か月ぶりのお参りです 先週木曜日、元の職場のS氏、E氏と飲んだ際に「ご先祖様は大事にしなければいけないよね」という話が出たのがキッカケです

先週木曜日、元の職場のS氏、E氏と飲んだ際に「ご先祖様は大事にしなければいけないよね」という話が出たのがキッカケです 幸い「天高く馬肥ゆる秋」といった爽やかな良い天気に恵まれました

幸い「天高く馬肥ゆる秋」といった爽やかな良い天気に恵まれました ちなみに、私は中学生の時、「天高く馬超える秋」と思っていて、「秋になると馬が天を超えるほど高く跳躍するのかぁ!」と驚いていました

ちなみに、私は中学生の時、「天高く馬超える秋」と思っていて、「秋になると馬が天を超えるほど高く跳躍するのかぁ!」と驚いていました もっとも その頃は「台風一過」を「台風一家」と勘違いしていて、「一家そろって台風みたいに荒れた怖い家族がいるんだなぁ」と怯えていました

もっとも その頃は「台風一過」を「台風一家」と勘違いしていて、「一家そろって台風みたいに荒れた怖い家族がいるんだなぁ」と怯えていました 無知蒙昧・四面楚歌・前途絶望の中学生でした

無知蒙昧・四面楚歌・前途絶望の中学生でした

ということで、わが家に来てから今日で1858日目を迎え、ラグビー・ワールドカップ日本大会のボランティアに支給されるユニホームなどが、フリーマーケットアプリに相次いで出品され、大会組織委員会が頭を悩ませている いうニュースを見て感想を述べるモコタロです

最初から販売目的で応募したんじゃね? ボランティアのイメージを貶める奴らだ

昨日、夕食に「野菜と挽肉のドライカレー」を作りました 私の定番料理で、時々食べたくなります

私の定番料理で、時々食べたくなります

昨日の朝日新聞朝刊に「難病も人生の一部 幸せの音に 多発性硬化症と向き合う ~ ピアニストのアリス・紗良・オットさん」という見出しの記事が載りました アリス・紗良・オット(1988年生まれ。ミュンヘン在住)が難病「多発性硬化症」を公表したのは今年2月でしたが、今回の記者のインタビューに対し、公表した理由について次のように語っています

アリス・紗良・オット(1988年生まれ。ミュンヘン在住)が難病「多発性硬化症」を公表したのは今年2月でしたが、今回の記者のインタビューに対し、公表した理由について次のように語っています

「(公表するかどうか)迷いましたが、理由は3つあります まず、自分も周りも うそをつかずに済むようにしたかったから。二つ目は、病と上手に向き合いながら、日常生活を送っている人が大勢いる現実を知ってもらいたかったから。三つ目は、同じ病気に向き合う、特に若い人を勇気づけられるのでは、との思いからです

まず、自分も周りも うそをつかずに済むようにしたかったから。二つ目は、病と上手に向き合いながら、日常生活を送っている人が大勢いる現実を知ってもらいたかったから。三つ目は、同じ病気に向き合う、特に若い人を勇気づけられるのでは、との思いからです 」

」

そして、今の気持ちと これからの決意を次のように語っています

「私は今、20年、30年後も、自分自身で幸せだと思える人間でいたいなと改めて感じています とても難しいことですが、努力して挑戦します

とても難しいことですが、努力して挑戦します そうやって年を重ね、難病も人生の一部にして幸せに生きている音楽家もいるのだという前例の一つになれればいいなと思います

そうやって年を重ね、難病も人生の一部にして幸せに生きている音楽家もいるのだという前例の一つになれればいいなと思います 私はいま、自信満々です

私はいま、自信満々です 」

」

私は何度か彼女のライブ演奏を聴きましたが、いつも靴を履かず素足で演奏しているのが気になっていました 多発性硬化症とは関係ないかもしれませんが、これからの寒い季節には身体を冷やさないよう 靴を履いて演奏した方が良いのではないか、と部外者ながら思います

多発性硬化症とは関係ないかもしれませんが、これからの寒い季節には身体を冷やさないよう 靴を履いて演奏した方が良いのではないか、と部外者ながら思います

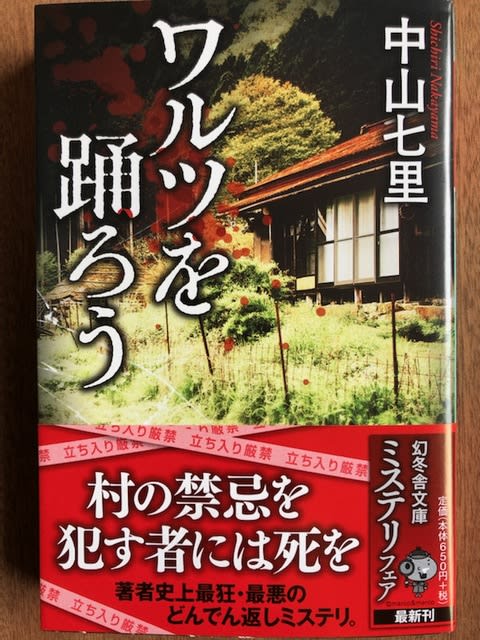

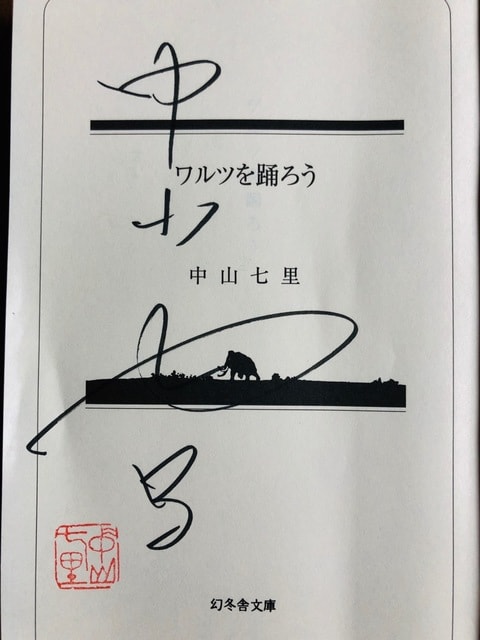

本を5冊買いました 1冊目は中山七里著「ワルツを踊ろう」(幻冬舎文庫)です。この本、文庫本ながらサイン入りです

1冊目は中山七里著「ワルツを踊ろう」(幻冬舎文庫)です。この本、文庫本ながらサイン入りです

2冊目はアンソニー・ホロヴィッツ著「メインテーマは殺人」(創元推理文庫)です 彼の作品は、このブログで大ベストセラー「カササギ殺人事件(上下)」をご紹介しましたね

彼の作品は、このブログで大ベストセラー「カササギ殺人事件(上下)」をご紹介しましたね

3冊目は吉田修一著「犯罪小説集」(角川文庫)です 映画「楽園」の原作とのことです

映画「楽園」の原作とのことです

4冊目は又吉直樹著「劇場」(新潮文庫)です 彼の作品を購入したのは、芥川賞受賞作「火花」以来です

彼の作品を購入したのは、芥川賞受賞作「火花」以来です

5冊目は辻村深月著「東京會舘とわたし(下)新館」(文春文庫)です 同書の上巻「旧館」が思いのほか面白かったので購入しました

同書の上巻「旧館」が思いのほか面白かったので購入しました

いずれも 読み終わり次第 このブログでご紹介していきますが、これを全部読み終わっても今年の目標(65冊)達成には至りません 頑張らなくっちゃ

頑張らなくっちゃ

幸枝とマ子は残された時間をこのリストに書かれたすべてを実行するために費やす決心をして、果敢に行動に移していく

幸枝とマ子は残された時間をこのリストに書かれたすべてを実行するために費やす決心をして、果敢に行動に移していく

また、番組の中で「男はつらいよ」の監督・山田洋二は「吉永さんは、自分をプロと言うのはいやなんでしょうね。いつまでもアマチュアでいたい、と思っていると思います

また、番組の中で「男はつらいよ」の監督・山田洋二は「吉永さんは、自分をプロと言うのはいやなんでしょうね。いつまでもアマチュアでいたい、と思っていると思います これについて、吉永は「ワンシーン・ワンカットが一番良いと思うけれど、仕方ないですね。この世界で生き残っていくためには

これについて、吉永は「ワンシーン・ワンカットが一番良いと思うけれど、仕方ないですね。この世界で生き残っていくためには

このシーンは実際に、横浜アリーナに12,000人のファンが詰めかけたコンサートの本番中にカメラを回して撮影したそうです

このシーンは実際に、横浜アリーナに12,000人のファンが詰めかけたコンサートの本番中にカメラを回して撮影したそうです 吉永小百合と天海祐希がペンライトを持ってももクロのメンバーと踊るシーンは シュール、いや 圧巻です

吉永小百合と天海祐希がペンライトを持ってももクロのメンバーと踊るシーンは シュール、いや 圧巻です 口を開けて観ていました

口を開けて観ていました

」と怒りを露わにするシーンです。静かながら本気で怒っていました

」と怒りを露わにするシーンです。静かながら本気で怒っていました もう一つは、引き籠りの息子にドアの外から話しかけるシーンです。ドアを何度もノックするのですが、アップされた彼女の指が痙攣して震えていました

もう一つは、引き籠りの息子にドアの外から話しかけるシーンです。ドアを何度もノックするのですが、アップされた彼女の指が痙攣して震えていました と驚く場面がありました

と驚く場面がありました

最初は、世界の終末が間近だとして家族を7年間閉じ込めた変人ドメ二コが、アンドレイに「この音楽が分かるか?」と言って聴かせるシーン、二度目はドメ二コがローマのマルクス・アウレリウス皇帝の騎馬像に登って演説した後、ガソリンを被って火をつけ 火だるまになって騎馬像から転落して のたうち回るシーンで”歓喜の歌”が大音量で流れます

最初は、世界の終末が間近だとして家族を7年間閉じ込めた変人ドメ二コが、アンドレイに「この音楽が分かるか?」と言って聴かせるシーン、二度目はドメ二コがローマのマルクス・アウレリウス皇帝の騎馬像に登って演説した後、ガソリンを被って火をつけ 火だるまになって騎馬像から転落して のたうち回るシーンで”歓喜の歌”が大音量で流れます

憑かれたようにレッスンに没頭するアント二アだったが、出生の秘密を知り、フランクの裏切りを受け、女性指揮者への激しいバッシングを経験するなど、次々とアクシデントが襲いかかるのだった

憑かれたようにレッスンに没頭するアント二アだったが、出生の秘密を知り、フランクの裏切りを受け、女性指揮者への激しいバッシングを経験するなど、次々とアクシデントが襲いかかるのだった

映画には脚色が付きものとはいえ、この脚色だけはどうもしっくりきません

映画には脚色が付きものとはいえ、この脚色だけはどうもしっくりきません

2010年に「月と蟹」で直木賞を受賞したほか数々の文学賞を受賞しています

2010年に「月と蟹」で直木賞を受賞したほか数々の文学賞を受賞しています

7月19日以来ほぼ3か月ぶりです

7月19日以来ほぼ3か月ぶりです 元職場のT君や直属の部下だったK君をはじめ懐かしい面々の顔を見られたのが何より嬉しかったです

元職場のT君や直属の部下だったK君をはじめ懐かしい面々の顔を見られたのが何より嬉しかったです

しかし、彼女には夫がいた。一方、クリスティアンも過去に罪を犯して投獄された経験をもっていた

しかし、彼女には夫がいた。一方、クリスティアンも過去に罪を犯して投獄された経験をもっていた

パコはイレーネを救うために農園の土地を売って身代金を作る。彼はなぜそうしなければならなかったのか

パコはイレーネを救うために農園の土地を売って身代金を作る。彼はなぜそうしなければならなかったのか

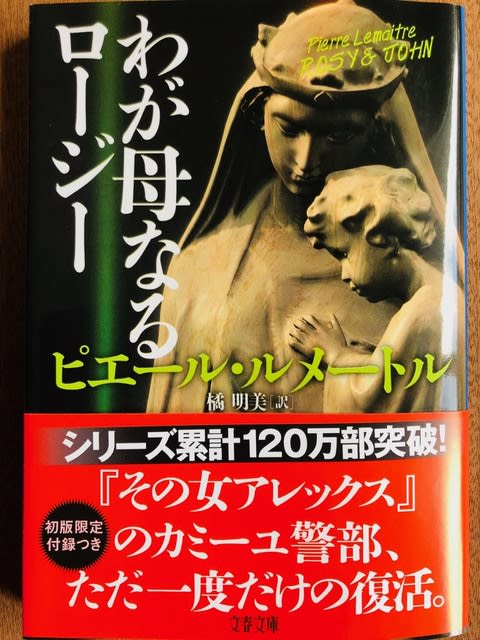

その直後 警察に出頭してきた青年ジャン・ガル二エは、爆弾はあと6つ仕掛けてあると告げ、刑務所に服役中の母親ロージーの釈放と自身の無罪放免と逃亡資金を要求する

その直後 警察に出頭してきた青年ジャン・ガル二エは、爆弾はあと6つ仕掛けてあると告げ、刑務所に服役中の母親ロージーの釈放と自身の無罪放免と逃亡資金を要求する