31日(水)。7月も今日で終わりです。月日の経つのは速いものですね

昨日、実家から母親が入院したという知らせがあったので、昼に会議の予定があったのですが会社を休んで埼玉県S市の病院に見舞いに行きました。今年2月頃にも同じ症状で入院したのですが、肺に水がたまって呼吸が困難になるというものです。部屋は個室でなく6人部屋だったので一安心、幸い熱もなく酸素吸入器により呼吸も安定しており、顔色も良かったのでひとまず安心して帰ってきました。母も今年9月の誕生日で満90歳になります。何とかこの暑い夏を乗り切って欲しいと思います

閑話休題

閑話休題

昨夕、サントリーホールでPMFオーケストラ東京公演を聴きました PMFとはPacific Music Festival の略で、1990年に、かのレナード・バーンスタインによって札幌に創設された国際教育音楽祭です。

PMFとはPacific Music Festival の略で、1990年に、かのレナード・バーンスタインによって札幌に創設された国際教育音楽祭です。

プログラムは①ブルッフ「ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調」(ヴァイオリン独奏=ワディム・レーピン)、②ベルリオーズ「幻想交響曲」で、指揮は準・メルクルです

自席は2階C8列6番、2階席やや左サイドの後方通路側です。会場は9割方入っている感じです 拍手の中オケのメンバーが登場します。コンマスは男性です。オケは向かって左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという態勢を採ります

拍手の中オケのメンバーが登場します。コンマスは男性です。オケは向かって左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという態勢を採ります PMFオーケストラは世界各都市の厳しいオーディションを通過した18歳から29歳までの若手音楽家で編成されています。約1カ月にわたり世界的なオケの首席クラスの教授陣から演奏の指導を受け、その練習の成果を披露するのがこのコンサートなのです

PMFオーケストラは世界各都市の厳しいオーディションを通過した18歳から29歳までの若手音楽家で編成されています。約1カ月にわたり世界的なオケの首席クラスの教授陣から演奏の指導を受け、その練習の成果を披露するのがこのコンサートなのです

1959年ミュンヘン生まれの準・メルクルと1971年シベリア生まれのワディム・レーピンが登場します。レーピンは17歳でエリーザベト王妃国際コンクールで優勝した逸材です 彼はかなり大柄でメルクルよりも背が高くガッチリした体格の人です

彼はかなり大柄でメルクルよりも背が高くガッチリした体格の人です

1曲目のブルッフ「ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調」がヴァイオリンによるモノローグによって厳かに開始されます レーピンは1743年作のヴァイオリン、グァルネリ・デル・ジェズ”ボンジュール”を駆使して堂々たる音楽を奏でていきます。彼が奏でるメロディーがオケの伴奏を抜けて2階席まで浮き上がってきます

レーピンは1743年作のヴァイオリン、グァルネリ・デル・ジェズ”ボンジュール”を駆使して堂々たる音楽を奏でていきます。彼が奏でるメロディーがオケの伴奏を抜けて2階席まで浮き上がってきます

会場一杯の拍手に、弦楽器陣にピチカートを求めて、軽やかなメロディーを弾き始めました 簡単そうで実はすごく複雑な(弦を指で弾きながらメロディーを弾く)曲を何の苦労も見せずに弾ききりました

簡単そうで実はすごく複雑な(弦を指で弾きながらメロディーを弾く)曲を何の苦労も見せずに弾ききりました 後でロビーの掲示でアンコール曲を確かめると、パガニーニの「ヴェニスの謝肉祭」という曲でした

後でロビーの掲示でアンコール曲を確かめると、パガニーニの「ヴェニスの謝肉祭」という曲でした

2曲目のベルリオーズ「幻想交響曲」を演奏するため、オケのメンバーが拡大し、90名を超えるフルオーケストラになりました あらためてオケを見渡すと、まさに人類の坩堝で、世界各国から集まっている集団であることが判ります

あらためてオケを見渡すと、まさに人類の坩堝で、世界各国から集まっている集団であることが判ります 一例を挙げれば、黒人の演奏家が5人います。ヴィオラの首席の一人(男性)、コントラバス(男女各1名)、ハープの一人(男性)、そして管楽器に一人(男性)です。

一例を挙げれば、黒人の演奏家が5人います。ヴィオラの首席の一人(男性)、コントラバス(男女各1名)、ハープの一人(男性)、そして管楽器に一人(男性)です。

私はこのうち管楽器の黒人男性に注目して演奏を聴くことにしました 彼はホルンとフルートの間にスタンバイしています。通常だとピッコロの位置です。しかし、彼は何と楽器を持っていません

彼はホルンとフルートの間にスタンバイしています。通常だとピッコロの位置です。しかし、彼は何と楽器を持っていません と言うか、2階の自席から見ると手ぶらに見えます。彼の役割はいったい何なのでしょうか

と言うか、2階の自席から見ると手ぶらに見えます。彼の役割はいったい何なのでしょうか

1827年、ベルリオーズは、パリで英国の劇団による「ハムレット」を観て、オフィーリアを演じたスミッソンに一目ぼれします しかし、スミッソンはベルリオーズには目もくれずパリから去ってしまいます

しかし、スミッソンはベルリオーズには目もくれずパリから去ってしまいます 深く絶望した彼は、狂おしいほどの彼女への想いと音楽的な野心から「幻想交響曲」を作曲しました

深く絶望した彼は、狂おしいほどの彼女への想いと音楽的な野心から「幻想交響曲」を作曲しました

準・メルクルのタクトにより第1楽章「夢、情熱」が、うつろな感じの音楽で始まります。第2楽章「舞踏会」で、メルクルはワルツが踊られるシーンに相応しい演奏を展開します

ここまで来た時点で、かの管楽器奏者の動きはまったくありません。楽譜こそめくりますが、手元に楽器は見当たりません

第3楽章「野の風景」では、舞台上のコーラングレと舞台裏のオーボエが会話をします。ベルリオーズは恋人を思い出しているのでしょう

すると、やっと、かの管楽器奏者が楽器のケースらしきものを膝に乗せて、中から楽器を取り出しました。ピッコロほどの小さな楽器ですが、縦に吹く楽器のようです。しかし、彼は吹きません。ひたすら楽譜をめくります

第4楽章「断頭台への行進」が勇ましくも恐ろしく始まります。メルクルは途中で大きくテンポを落とし、力を溜めてから一気に爆発させました やっとその管楽器奏者が楽器を口に当てて吹きました

やっとその管楽器奏者が楽器を口に当てて吹きました しかし、他の楽器に付き合う程度で、全体の音に埋もれてその楽器特有の音が聴こえません

しかし、他の楽器に付き合う程度で、全体の音に埋もれてその楽器特有の音が聴こえません

第5楽章「ワルプルギスの夜の夢~魔女のロンド」は彼の葬儀に集まった魔女たちの饗宴です 恋人が下品に変わり果てた姿で現れます。まさにその音楽を、その管楽器奏者がソロで高らかにグロテスクに吹いたのです

恋人が下品に変わり果てた姿で現れます。まさにその音楽を、その管楽器奏者がソロで高らかにグロテスクに吹いたのです 後で調べてみたら、彼の吹いた楽器は小クラリネット(ピッコロ・クラリネット)と呼ばれる木管楽器のようでした

後で調べてみたら、彼の吹いた楽器は小クラリネット(ピッコロ・クラリネット)と呼ばれる木管楽器のようでした 普通はクラリネット奏者が持ち替えて吹くようですが、PMFの場合は”教育的見地”から単独で吹かせるようです。彼はその演奏で一躍人気者になりました

普通はクラリネット奏者が持ち替えて吹くようですが、PMFの場合は”教育的見地”から単独で吹かせるようです。彼はその演奏で一躍人気者になりました

最後は弔いの鐘が打ち鳴らされ”怒りの日”の旋律とともに饗宴は狂宴と化していきます。菅・打楽器、弦楽器すべてが渾身の力を込めてフィナーレを飾りました

何度も舞台に呼び戻された準・メルクルは、管楽器を順番に立たせ、拍手 を送りました。その中には、あの小クラリネットの黒人奏者の得意満面の姿もありました

を送りました。その中には、あの小クラリネットの黒人奏者の得意満面の姿もありました

オケはアンコールに、ホルストの「惑星」から”ジュピター”をティンパ二3人がハデに大活躍する演奏で、拍手喝さいを浴びました

準・メルクルは先日の水戸室内管弦楽団の時も良かったですが、今回のPMFオーケストラも十分楽しませてくれました

韓国と日本のメンバーを合わせれば6割強なので、名前の通りアジア・フィルと呼べるかもしれませんが、一歩、インターナショナルに近づいた感じがします

韓国と日本のメンバーを合わせれば6割強なので、名前の通りアジア・フィルと呼べるかもしれませんが、一歩、インターナショナルに近づいた感じがします よく見るとオーボエはボストン管弦楽団の副主席奏者・若尾圭介の姿があります

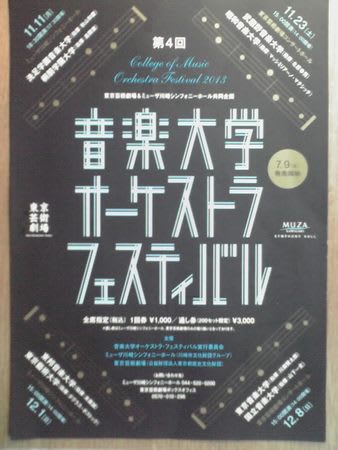

よく見るとオーボエはボストン管弦楽団の副主席奏者・若尾圭介の姿があります それより何より驚いたのは、コンサートマスターとして登場したのがベルリン・フィルのコンマス樫本大進だったことです

それより何より驚いたのは、コンサートマスターとして登場したのがベルリン・フィルのコンマス樫本大進だったことです 上に載せたチラシには彼の名前はありませんでした。これはグレイト・サプライズです

上に載せたチラシには彼の名前はありませんでした。これはグレイト・サプライズです

第2ヴァイオリンの戸上真里が彼を見てニヤッとして「やってくれたわね

第2ヴァイオリンの戸上真里が彼を見てニヤッとして「やってくれたわね ブラームスの魅力は重厚なサウンドですが、今まさに目の前で展開している音楽がそれだ、と自覚できます

ブラームスの魅力は重厚なサウンドですが、今まさに目の前で展開している音楽がそれだ、と自覚できます 渾身のブラームス、フィナーレは圧倒的な迫力で曲を閉じました

渾身のブラームス、フィナーレは圧倒的な迫力で曲を閉じました

」

」

2週間前の日曜の午後、同じ場所で剛力彩芽に人々が群がっていたという情報がありましたが、昨日は誰が人集めをしていたのでしょうか?非力謝零(ヒリキアヤマレ)か

2週間前の日曜の午後、同じ場所で剛力彩芽に人々が群がっていたという情報がありましたが、昨日は誰が人集めをしていたのでしょうか?非力謝零(ヒリキアヤマレ)か

を片手に登場、「夏はジャズにビールが合いますね。皆さん、ホワイエでビールを販売しています。どうぞお買い求めください。飲んじゃおっと

を片手に登場、「夏はジャズにビールが合いますね。皆さん、ホワイエでビールを販売しています。どうぞお買い求めください。飲んじゃおっと 」と言って一口飲んで、ジョッキを持たないマルタと「カンパーイ

」と言って一口飲んで、ジョッキを持たないマルタと「カンパーイ が相当売れたようです。ありがとうございました

が相当売れたようです。ありがとうございました 」とお礼を言っていました。

」とお礼を言っていました。

こういう言い方はこの東京オペラシティコンサートホールだけだと思います。他のほとんどのコンサートホールでは次のようにアナウンスしています

こういう言い方はこの東京オペラシティコンサートホールだけだと思います。他のほとんどのコンサートホールでは次のようにアナウンスしています

村松さん、とんでもない大役を引き受けましたね

村松さん、とんでもない大役を引き受けましたね

ました。声が良く通るので、彼の顔の表情を見ると、耳に掛けたメガネのツルのような器具が集音マイクになっていて、それが声を拾っていることが判りました

ました。声が良く通るので、彼の顔の表情を見ると、耳に掛けたメガネのツルのような器具が集音マイクになっていて、それが声を拾っていることが判りました モーツアルトでヴィオラを演奏した木村恵子さん、兵士の物語でヴァイオリンを演奏した佐々木絵理子さん、同じくナレーターを務めた吉田孝さんがインタビューに応じていました

モーツアルトでヴィオラを演奏した木村恵子さん、兵士の物語でヴァイオリンを演奏した佐々木絵理子さん、同じくナレーターを務めた吉田孝さんがインタビューに応じていました

ツッコミを入れるのなら今です。これを洗剤一隅のチャンスといいます

ツッコミを入れるのなら今です。これを洗剤一隅のチャンスといいます

出場チームは警備隊で43チーム。丸の内消防署管内は大企業の本社が集中していることもあり、各ビルの警備隊は強豪揃いで有名です

出場チームは警備隊で43チーム。丸の内消防署管内は大企業の本社が集中していることもあり、各ビルの警備隊は強豪揃いで有名です

が6時からあるけどね」と答えると「じゃあ、ちょうどいいや。30分だけね」と誘われ、30分ならまあいいか

が6時からあるけどね」と答えると「じゃあ、ちょうどいいや。30分だけね」と誘われ、30分ならまあいいか S元監査役と3人で地下のRで飲んでいると、6時にテナントJのN氏がやってきて仲間に加わりました。X部長にとっては予定の行動、われわれにとっては不測の事態、山本リンダではありませんが、もうどうにも止まらない

S元監査役と3人で地下のRで飲んでいると、6時にテナントJのN氏がやってきて仲間に加わりました。X部長にとっては予定の行動、われわれにとっては不測の事態、山本リンダではありませんが、もうどうにも止まらない 椰月美智子は、さきのブログでご紹介した「るり姉」の作者です

椰月美智子は、さきのブログでご紹介した「るり姉」の作者です

しかも、これは小説ではなくすべてが事実=ノンフィクションだと言いますから呆れるばかりです

しかも、これは小説ではなくすべてが事実=ノンフィクションだと言いますから呆れるばかりです

」

」

それは鐘の部分を示しています。それぞれ”運命の鐘”、”絶望の鐘”、”希望の鐘”である、同じ『シ』の音が、まわりの音によってそのように聴こえます

それは鐘の部分を示しています。それぞれ”運命の鐘”、”絶望の鐘”、”希望の鐘”である、同じ『シ』の音が、まわりの音によってそのように聴こえます