28日(水)。今月初めに「2月は逃げる」と書きましたが、2月も今日で終わりです 平昌冬季五輪のパシュートで金メダルを取った日本チームのように あっという間に走り去りましたね

平昌冬季五輪のパシュートで金メダルを取った日本チームのように あっという間に走り去りましたね 今日は春一番が吹くかも知れないとニュースで言っていましたが、さてどうでしょうか

今日は春一番が吹くかも知れないとニュースで言っていましたが、さてどうでしょうか

ということで、わが家に来てから今日で1246日目を迎え、トランプ米大統領が26日 ホワイトハウスで州知事らを前に演説し 米フロリダ州の高校で起きた銃乱射事件で 地元警官が容疑者が発砲後も校舎に入らなかったことについて、「私なら丸腰でも現場に駆けつけたと思う」と述べ 警官らの対応を批判した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ハッタリのトランプが 丸腰で銃に立ち向かうとは思えない 彼はせいぜい軽率官だ

昨日、夕食に「カレーライス」と「生野菜と生ハムのサラダ」を作りました 「カレーライス」は時々食べたくなります。お酒は赤ワインですね

「カレーライス」は時々食べたくなります。お酒は赤ワインですね

昨日の朝日朝刊の特集記事「平成とは 『壁』なき時代 深まる分断」の中で、ベルリン・フィルの第1コンサートマスター 樫本大進氏が、1989年11月のベルリンの壁崩壊後の音楽について語っています

壁が崩壊した時 樫本氏は小学生でニューヨークに住んでおり、その1年後に11歳で西ドイツのリューベックに留学、その後 旧ソ連出身のザハール・ブロンに師事し、1996年にロン・ティボー国際音楽コンクールで優勝、2010年にベルリン・フィルの第1コンサートマスターに就任しています そのことについて彼は次のように語っています

そのことについて彼は次のように語っています

「前任のコンマス安永徹氏からは色々アドヴァイスをもらったが、偶然 日本人の後に入っただけで、特別 何かがあったわけではない ただ小澤征爾氏の存在がなかったら まだまだ日本人の音楽家は(欧州で)マイナーな存在だったと思う。憧れの音楽家だ

ただ小澤征爾氏の存在がなかったら まだまだ日本人の音楽家は(欧州で)マイナーな存在だったと思う。憧れの音楽家だ 」

」

小澤征爾氏(1935年9月1日~)は2002-03年シーズンから2009~10年シーズンまでウィーン国立歌劇場の音楽監督を務め 世界のクラシック音楽界の頂点に立った指揮者ですが、日本人の指揮者や演奏家にとっては 日本人の音楽家が世界で活躍するようになったパイオニア的な存在であり、目標とすべき音楽家の筆頭に挙げられる存在なのだと あらためて思いました

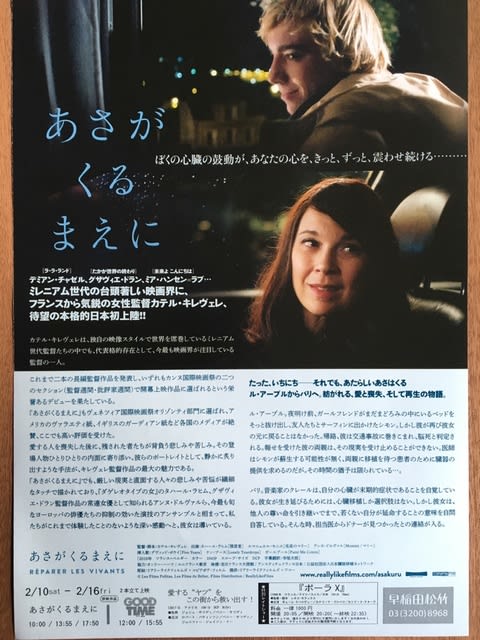

昨日、神楽坂のギンレイホールで「あさがくるまえに」と「女神の見えざる手」の2本立てを観ました

「あさがくるまえに」はカテル・キレヴェレ監督による2016年フランス・ベルギー合作映画(104分)です

ル・アーブルで早朝から友人とサーフィンに出かけたシモンは、その帰り道に交通事故に巻き込まれ脳死と判定される 報せを受けて病院に駆け付けたシモンの両親は 蘇生の可能性が無いという現実が受け入れられないまま、医者から臓器移植コーディネーターのトマを紹介される。一方、パリに暮らす音楽家の女性クレールは重い心臓疾患で臓器の提供を待っていたが、若くない自分が他人の命と引き換えに延命することに疑問を感じていた

報せを受けて病院に駆け付けたシモンの両親は 蘇生の可能性が無いという現実が受け入れられないまま、医者から臓器移植コーディネーターのトマを紹介される。一方、パリに暮らす音楽家の女性クレールは重い心臓疾患で臓器の提供を待っていたが、若くない自分が他人の命と引き換えに延命することに疑問を感じていた 最初はどこの誰に息子の臓器が提供されるのかも知らされないことで 臓器の提供に同意することを拒んでいた両親だったが、最後に深慮のうえ同意し、クレールへの心臓移植手術が行われ 成功する

最初はどこの誰に息子の臓器が提供されるのかも知らされないことで 臓器の提供に同意することを拒んでいた両親だったが、最後に深慮のうえ同意し、クレールへの心臓移植手術が行われ 成功する

心臓の提供を受けるクレールは音楽家という設定で、友人の女性ピアニストの演奏会を聴きに行くシーンがあるのですが、クレールが作曲家なのか 演奏家なのか 明らかではありません カテル・キレヴェレ監督にとって そういうことは重要でなないようです

カテル・キレヴェレ監督にとって そういうことは重要でなないようです その女性ピアニストが演奏するシーンが映し出されますが、誰の何という曲か分かりませんでした

その女性ピアニストが演奏するシーンが映し出されますが、誰の何という曲か分かりませんでした 同じメロディーを執拗に繰り返すミニマル・ミュージックのように聴こえましたが、あるいはクレールが作曲した作品という設定だったのかな、と勝手に想像しました

同じメロディーを執拗に繰り返すミニマル・ミュージックのように聴こえましたが、あるいはクレールが作曲した作品という設定だったのかな、と勝手に想像しました

シモンの身体から心臓を摘出する手術の時に、トマが脳死状態のシモンに両親のメッセージを伝え、シモンの耳にイヤホンを当て 彼の恋人が選んだ曲を聴かせるシーン(上のチラシの場面)は感動的です。それは波の音だったのかも知れません

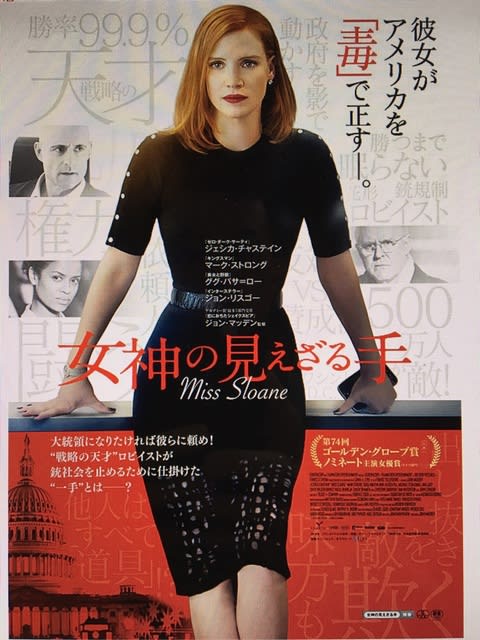

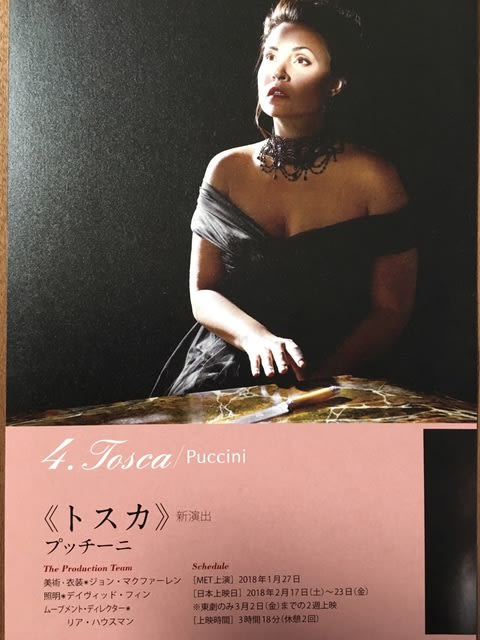

「女神の見えざる手」はジョン・マッテン監督による2016年フランス・アメリカ合作映画(132分)です

天才的な戦略と手段を選ばない冷徹な仕事ぶりで名を馳せる大手ロビー会社の敏腕ロビイストのエリザベス・スローンは、ある時、銃の所持を支持する仕事を断り、銃規制派の小さな会社に電撃的に移籍する 卓越したアイディアと大胆な決断力によって 銃規制反対派の議員を次々と規制賛成派に転換させることに成功する

卓越したアイディアと大胆な決断力によって 銃規制反対派の議員を次々と規制賛成派に転換させることに成功する しかし、違法性すれすれの彼女の強引なやり方に対する元の会社による妨害工作に合い、ついに議会の公聴会に呼ばれ釈明することになる

しかし、違法性すれすれの彼女の強引なやり方に対する元の会社による妨害工作に合い、ついに議会の公聴会に呼ばれ釈明することになる 公聴会で追い詰められ、押されっ放しと思われたスローンは、最後に一発大逆転の暴露をする

公聴会で追い詰められ、押されっ放しと思われたスローンは、最後に一発大逆転の暴露をする

この映画で真っ先に目の当たりにするのはスローンを演じたジェシカ・チャステインのカッコよさです 女性が女性に惚れ込むような能力の裏付けを持った「勝つためには何でもする」キャリアウーマンです

女性が女性に惚れ込むような能力の裏付けを持った「勝つためには何でもする」キャリアウーマンです この映画はアメリカの銃所持社会に反対する立場で作られていますが、つい最近でもフロリダ州の高校で銃乱射により17人の生徒が犠牲になった事件が起こったばかりで、その意味では結果的にタイムリーな映画になりました

この映画はアメリカの銃所持社会に反対する立場で作られていますが、つい最近でもフロリダ州の高校で銃乱射により17人の生徒が犠牲になった事件が起こったばかりで、その意味では結果的にタイムリーな映画になりました

昨日の朝日朝刊 国際面に「ライフル協会会員への優待 見直す米企業続出」という見出しで、フロリダ州での事件後、銃規制に頑強に抵抗する『全米ライフル協会』(NRA)会員への優待提供を取りやめる企業が続出している、という記事が載っていました 事件に遭った高校生らが銃規制を求めるうねりを起こし、交流サイトでNRAと関係する企業に対する不買の呼びかけが広がっているためだ、としています

事件に遭った高校生らが銃規制を求めるうねりを起こし、交流サイトでNRAと関係する企業に対する不買の呼びかけが広がっているためだ、としています こうした動きに対しNRAは「恥ずべきもの」と批判し、「優待が無くなったからと言って、個人の自由を守り、米国を世界で最も偉大な国にするという会員の使命感は揺るがない」とする声明を出した、と書いています

こうした動きに対しNRAは「恥ずべきもの」と批判し、「優待が無くなったからと言って、個人の自由を守り、米国を世界で最も偉大な国にするという会員の使命感は揺るがない」とする声明を出した、と書いています

アメリカ社会の根底にあるのは「自分の命は自分で守るべき。そのためには銃の所持は自由である」という大義名分だと思います 理屈では分かりますが、これでは犯罪者にも銃を所持する自由があることを認めることになり、今回のような銃乱射事件がいつまで経ってもなくならないことになります

理屈では分かりますが、これでは犯罪者にも銃を所持する自由があることを認めることになり、今回のような銃乱射事件がいつまで経ってもなくならないことになります 映画ではヒロインのスローンが5年間の刑務所暮らしを強いられますが、今のアメリカ社会には彼女のような強くて有能なロビイストが何人も必要なのだと思います

映画ではヒロインのスローンが5年間の刑務所暮らしを強いられますが、今のアメリカ社会には彼女のような強くて有能なロビイストが何人も必要なのだと思います

”基本的に”というのは、昨夜のように子どもたちが外食することが判っている場合は作らないからです。考えてみると、料理って家族のために作るものだ、とつくづく思います

”基本的に”というのは、昨夜のように子どもたちが外食することが判っている場合は作らないからです。考えてみると、料理って家族のために作るものだ、とつくづく思います 夏のある日、隣室の親切なおばあさんが素麺を茹でて持ってきてくれたました。有難さが身に沁みましたが、次の瞬間 困り果てました。箸がないのです

夏のある日、隣室の親切なおばあさんが素麺を茹でて持ってきてくれたました。有難さが身に沁みましたが、次の瞬間 困り果てました。箸がないのです 箸にも棒にも掛からぬ たわごと ですが、今となっては いい思い出です

箸にも棒にも掛からぬ たわごと ですが、今となっては いい思い出です

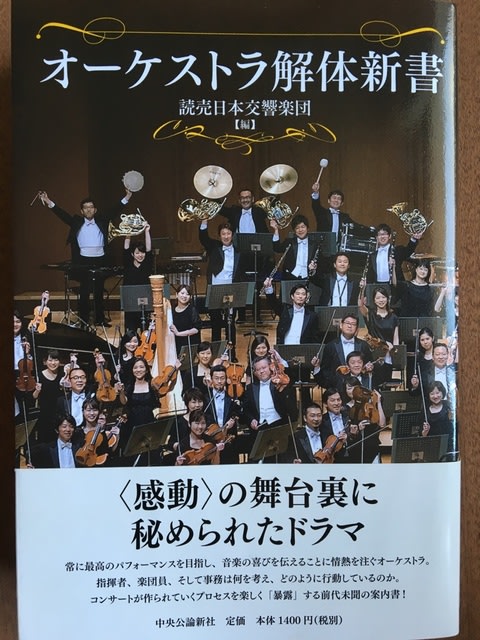

楽屋では疲れた表情をしていても、指揮台に立つと一変して生き生きとした表情になる。リハーサルが1時間以上に及んでも椅子に座りはしなかった」と紹介されています

楽屋では疲れた表情をしていても、指揮台に立つと一変して生き生きとした表情になる。リハーサルが1時間以上に及んでも椅子に座りはしなかった」と紹介されています 2016年1月21日に東京芸術劇場コンサートホールで読響を指揮したブルックナー「交響曲第8番」は、この本にも書かれているように、読響の圧倒的な集中力を引き出した名演でした

2016年1月21日に東京芸術劇場コンサートホールで読響を指揮したブルックナー「交響曲第8番」は、この本にも書かれているように、読響の圧倒的な集中力を引き出した名演でした

この時の課題曲はモーツアルトの協奏曲第3、第4、第5番いずれかの第1楽章とオーケストラ曲だった。モーツアルトを演奏すると、オーソドックスな弾き方が出来ているかどうか、音程、リズムは正確か、音楽性は豊かかといった基本的なことがすべてわかってしまう

この時の課題曲はモーツアルトの協奏曲第3、第4、第5番いずれかの第1楽章とオーケストラ曲だった。モーツアルトを演奏すると、オーソドックスな弾き方が出来ているかどうか、音程、リズムは正確か、音楽性は豊かかといった基本的なことがすべてわかってしまう 欧米では受験者の男女、人権などが一切わからないようにカーテン越しの審査が一般的である。読響もかつてカーテン審査を実施したことはあるが、現在は採用していない

欧米では受験者の男女、人権などが一切わからないようにカーテン越しの審査が一般的である。読響もかつてカーテン審査を実施したことはあるが、現在は採用していない 私もこの公演を聴いています。その2日前の10月17日のリハーサルの様子も紹介されていますが、このドキュメントを読んで、あらためて、あの日の緊張感あふれる演奏の裏にはこういうことがあったのか、と感慨深いものがありました

私もこの公演を聴いています。その2日前の10月17日のリハーサルの様子も紹介されていますが、このドキュメントを読んで、あらためて、あの日の緊張感あふれる演奏の裏にはこういうことがあったのか、と感慨深いものがありました それでもオーケストラを運営出来るのは民間や国・自治体の支援があるからだ

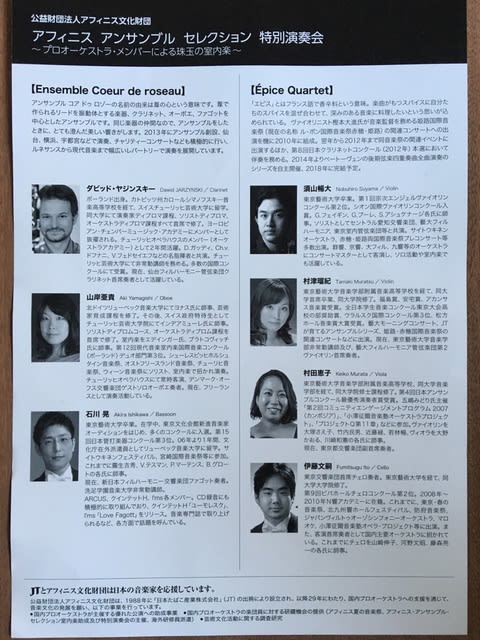

それでもオーケストラを運営出来るのは民間や国・自治体の支援があるからだ 読響の場合、読売新聞社、日本テレビ放送網、読売テレビ放送による支援金が6割を占めている。JT(日本たばこ)を母体とするアフィニス文化財団の支援、企業や個人からの協賛金や寄付などで支えてもらっているのが実情だ

読響の場合、読売新聞社、日本テレビ放送網、読売テレビ放送による支援金が6割を占めている。JT(日本たばこ)を母体とするアフィニス文化財団の支援、企業や個人からの協賛金や寄付などで支えてもらっているのが実情だ 楽器を弾くことに集中するだけでなく、もっと体全体で音楽をやってほしい。これは日本の教育のあり方に起因することかもしれない。そもそも、日本人は強い感情をあまり表に出さない。子供の頃からそうやって育てられてきているので、急に変えるのは難しいかもしれない

楽器を弾くことに集中するだけでなく、もっと体全体で音楽をやってほしい。これは日本の教育のあり方に起因することかもしれない。そもそも、日本人は強い感情をあまり表に出さない。子供の頃からそうやって育てられてきているので、急に変えるのは難しいかもしれない 」ということです。これは読響に限ったことではありませんが、読響でこれを体現しているのはソロ・ヴィオラ奏者の鈴木泰浩氏です

」ということです。これは読響に限ったことではありませんが、読響でこれを体現しているのはソロ・ヴィオラ奏者の鈴木泰浩氏です こういう姿勢は演奏に躍動感を与え、聴衆をハッピーにします

こういう姿勢は演奏に躍動感を与え、聴衆をハッピーにします

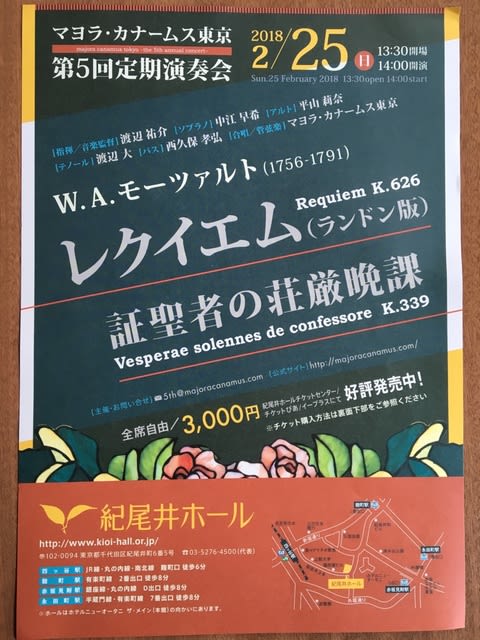

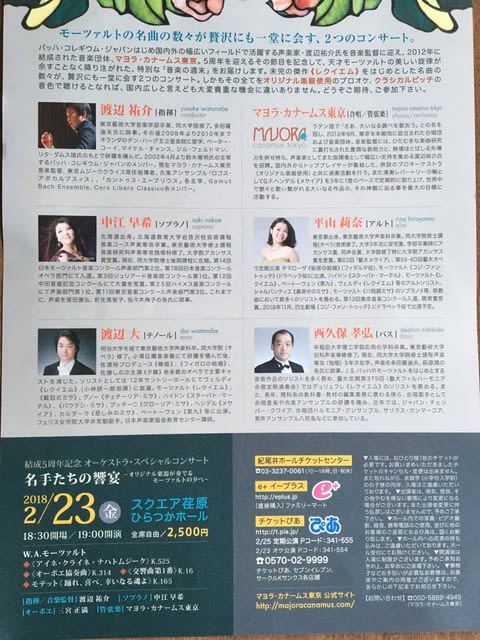

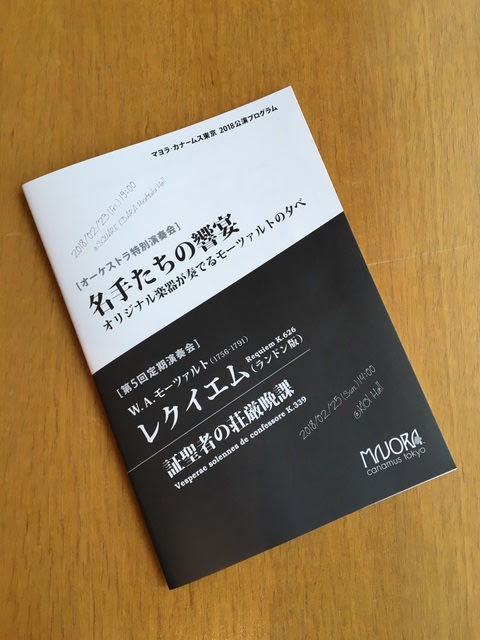

中江早希さんはオルガンと弦楽器の伴奏に乗せてモーツアルトに相応しい透明感のある美しいソプラノで神の賛歌を歌い上げました

中江早希さんはオルガンと弦楽器の伴奏に乗せてモーツアルトに相応しい透明感のある美しいソプラノで神の賛歌を歌い上げました アルトの平山さん、テノールの渡辺さん、バスの西久保さんも申し分ありません

アルトの平山さん、テノールの渡辺さん、バスの西久保さんも申し分ありません テンポ感も良く、音楽が弛緩するところがありません。オケからは古楽器特有の柔らかい音色を、合唱からは美しくも力強い歌声を引き出していました

テンポ感も良く、音楽が弛緩するところがありません。オケからは古楽器特有の柔らかい音色を、合唱からは美しくも力強い歌声を引き出していました

犯人はこの家の長男・弘樹で、二人の死体を工場の大型焼却炉で処分したところを現行犯逮捕された

犯人はこの家の長男・弘樹で、二人の死体を工場の大型焼却炉で処分したところを現行犯逮捕された

改修後もこの表記を踏襲するのかどうか興味深いものがあります

改修後もこの表記を踏襲するのかどうか興味深いものがあります

席に着く時に気が付かなかったのは、盲導犬にコートが掛けられていたからでした

席に着く時に気が付かなかったのは、盲導犬にコートが掛けられていたからでした

これからも休むことなく毎日 気合と根性で書き続けて参りますので モコタロともどもよろしくお願いいたします

これからも休むことなく毎日 気合と根性で書き続けて参りますので モコタロともどもよろしくお願いいたします